Bücher kurz serviert

Kurzbesprechungen von fiction – non fiction finden Sie nebenan. Hanspeter Eggenberger (hpe), Joachim Feldmann (JF), Alf Mayer (AM) und Thomas Wörtche (TW) über:

Zeina Abirached & Mathias Énard: Zuflucht nehmen

Hannelore Cayre: Die Alte

Kevin Hardcastle: Im Käfig

Claire Lombardo: Der größte Spaß, den wir je hatten

Regina Nössler: Die Putzhilfe

Joyce Carol Oates: Sieben Reisen in den Abgrund

Pierre Pouchairet: Unheiliges Land

Christian von Ditfurth: Ultimatum

Hideo Yokoyama: 2

Wieder ein Meisterwerk

(TW) Zeit ist ein wichtiges Strukturelement bei Regina Nössler in Die Putzhilfe. Die promovierte Soziologin Franziska Oswald verlässt ihr spießiges und einengendes Biotop bei Münster, lässt sich treiben und landet in Berlin, wo sie zu Marie Weber wird, der Putzhilfe. In dieser Funktion heuert sie bei Henny Mangold an, einer nicht unvermögenden Witwe in Dahlem, bei der deutlich etwas „nicht stimmt“. Und dann ist da noch Sina, eine 17jähriger Rumtreiberin, die Franziska stalkt und durchaus gewaltaffin ist. Aus dieser Dreierkonstellation macht Regina Nössler einen Roman des permanenten Unbehagens. Leise, ohne große Effekte, aber ohne jeden Spannungsabfall. Ein Unglück kann jederzeit geschehen, in der Gegenwart. Aber die Unglücke, die schon geschehen sind, bleiben noch verborgen.

Eine der drei Hauptfiguren wird von Nössler millimeterweise gedreht, lange Zeit völlig unmerklich. Das ist ganz großes Suspense-Handwerk, von diabolischer Konsequenz. Und ein virtuoser Tritt ans Schienbein aller Identifikationsleserinnen und -leser. Zudem tut „Die Putzhilfe“ so, als sei das Buch ein kratzbürstiger Berlin-Roman: Selten wurde die Stadt zu angewidert beschrieben wie das die provinzflüchtige Franziska tut, der böse Blick, der jede Schmutzecke sieht – und der letztendlich für den Charakter der Figur entscheidend ist. Aber bis man das merkt … „Die Putzhilfe“ ist nach „Schleierwolken“ das nächste Meisterwerk von Regina Nössler.

- Regina Nössler: Die Putzhilfe. Konkursbuch Verlag, Tübingen 2019. 402 Seiten

Polizeiübersetzerin wird Drogenhändlerin

(hpe) Eine ältere Pariserin, die sich ihren eher kargen Lebensunterhalt als Arabischübersetzerin für Polizei und Gerichte verdient, kann dank ihrem Wissen aus abgehörten Telefonaten eine größere Menge von allerbestem Haschisch aus Marokko abgreifen. Dank ihrem Job findet sie ganz einfach Zwischenhändler, die für den Stoff, immerhin mehr als eine Tonne, gutes Geld bezahlen. Die kurze Zusammenfassung des Plots kann leicht in die Irre führen. Doch Die Alte der französischen Autorin Hannelore Cayre ist kein harmloser Klamauk um Senioren, die sich ungebührlich benehmen. Wobei der Roman aber durchaus ziemlich witzig ist.

Patience Portefeux, so heißt die eigensinnige Frau, die sozialen Kontakten eher aus dem Weg geht, muss mit Mitte Fünfzig feststellen, dass ihre Zukunft ziemlich beschissen aussieht. Da sie ironischerweise vom Justizministerium schwarz bezahlt wird, hat sie keine Sozial- und Altersversicherung. Das amüsierte sie am Anfang, aber »eines Tages fand ich es gar nicht mehr lustig«. Ihre mittellose Mutter liegt in einem kostspieligen Pflegeheim, das Geld ist knapp. »Das Leben hatte mich geplättet wie das Bügeleisen, das ich jeden Abend benutzte, damit die Meinen trotz Geldmangel allzeit tadellose Kleider hatten.« Jetzt muss etwas passieren, sagt sie sich, denn sie spürt, »dass meine ganze Person vor Wut überlief wie ein Gully nach einem Gewitter«. Da kommt ihr die Drogensache gerade recht. Eigentlich habe sie ja schon lange vom Drogenhandel gelebt, findet sie, »genau wie die tausende Beamten, die für seine Ausrottung zuständig sind«.

Dank der wütenden »Alten« – dass sie von den Abnehmern ihrer Drogen so genannt wird, erfährt sie beim Übersetzen abgehörter Anrufe – mit ihren giftigen Spitzen gegen das System und die Gesellschaft ist »Die Alte« ein rotzfrecher Krimi jenseits politischer Korrektheit. Hannelore Cayre, studierte Juristin, Filmemacherin, Drehbuch- und Romanautorin, erzählt in diesem Werk blitzgescheit nicht nur von Drogenhandel und Geldwäsche, sondern geht ganz beiläufig auch auf die französische Kolonialgeschichte ein und vor allem auch auf aktuelle Themen wie das Verarmen des Mittelstands und ganz allgemein auf die Mechanismen der kapitalistischen Gesellschaft, die sich bei illegalen Geschäften besonders drastisch zeigen. Patience Portefeux kann dabei locker mit den Ganoven mithalten: »Ich kenne das Spiel des Kapitalismus ebenso wie sie: Es ist der Skrupelloseste, der sich Respekt verschafft.«

In Frankreich wurde »La daronne«, so der Originaltitel, mit mehreren Preisen ausgezeichnet und mit Isabelle Huppert in der Titelrolle verfilmt; der Kinostart ist für März 2020 angekündigt.

- Hannelore Cayre: Die Alte (La daronne, 2017). Aus dem Französischen von Iris Konopik. Ariadne/Argument Verlag, Hamburg 2019. 203 Seiten, 18 Euro.

Viel Hintergrund

(JF) In China werden vier Palästinenser wegen Drogenschmuggels hingerichtet. In ihrem Gepäck war kiloweise Crystal Meth gefunden worden. Zur gleichen Zeit sorgt die synthetische Droge in Südfrankreich für Unruhe auf dem Drogenmarkt. Es handelt sich um Metamphetamin von höchst dubioser Qualität, das ebenfalls aus dem Nahen Osten stammen soll. Wenn also ein jüdischer Siedler im Westjordanland, der sein Geld als Chemiker in einem pharmazeutischen Unternehmen verdiente, mitsamt seiner Familie ermordet wird, dürfte es klar sein, dass die als tatverdächtig festgenommenen jungen Männer aus einem Palästinenserlager in Nablus nichts mit der Sache zu tun haben. Das sehen auch die ermittelnden Kriminalisten von der Jerusalemer Polizei so, doch die Beweisfindung ist ebenso schwierig wie die Zusammenarbeit mit einer Kollegin von der palästinensischen Seite, denn die politisch-soziale Lage ist explosiv. Und für die Vertreter der radikal-islamischen Hamas ist jeder Konflikt zwischen den israelischen Sicherheitskräften und der palästinensischen Autonomiebehörde ein wichtiger Schritt auf dem Weg zum Gottesstaat.

Unheiliges Land, im Original 2014 erschienen, ist der erste Kriminalroman des französischen Schriftstellers Pierre Pouchairet, der viele Jahre in leitender Stellung, auch auf internationaler Ebene, als Drogenfahnder gearbeitet hat und heute in Jerusalem lebt. Der klug erdachte Plot spiegelt die komplexe gesellschaftliche Realität des Nahen Ostens wider, aber der Autor tut sich schwer damit, eine angemessene Erzählform zu finden. Überdies neigt er dazu, seinen Text mit Hintergrundinformationen zu überfrachten, doch erklären statt zu zeigen ist im Kriminalroman selten eine gute Wahl. Auch der gelegentlich arg gespreizte Satzbau ist dem Lesevergnügen nicht immer zuträglich. Dass die Lektüre sich trotzdem lohnt, verdankt sich dem Gegenstand des Romans und der Sachkenntnis seines Verfassers.

- Pierre Pouchairet: Unheiliges Land (Une terre pas si sainte, 2014). Aus dem Französischen von Ronald Voullié. Polar Verlag, Stuttgart 2019. 404 Seiten, 22 Euro.

Eigentlich Fatalistin

(AM) Nach all der Dunkelheit meiner Krimi-Lektüre wollte ich einmal etwas Helles lesen, wagte mich an Der größte Spaß, den wir je hatten, den mehr als 700 Seiten starken Familienroman von Claire Lombardo. Zu meiner eigenen Überraschung blieb ich dran, hatte tatsächlich selbst ziemlich viel Spaß, deutlich mehr jedenfalls als ich erwartet hätte. Und es kommt auch Kriminelles vor.

Vier Schwestern – Wendy, Violet, Liza und Grace -, eine große hormonelle Landschaft, verschärft dadurch, dass die Eltern fast unerträglich glücklich miteinander sind: sieben Erzählstränge, vier Jahrzehnte, viele Geheimnisse, manche Bosheiten, Vor- und Rückblenden, von der Geburt bis ins Erwachsenenalter, verschiedene Blickwinkel. Dabei hatte dieser Debutroman als Kurzgeschichte angefangen. Claire Lombardo, Jahrgang 1989 und gerade 30 geworden, schrieb daran mehrere Jahre. Es wurde ihre Abendarbeit, ihre Obsession. Immer wieder veränderte das Buch die Gestalt, wurde zum ausladenden Baum. Eigentlich, sagte sie mir bei einem Gespräch auf der Frankfurter Buchmesse, sei sie Fatalistin – und Verlust ihr Thema. Nun, Familie ist es ganz gewiss auch. Immer mal wieder dachte ich bei der Lektüre, das kann doch niemand schreiben, der noch keine dreißig ist.

Irgendwann fiel mir zudem seltsam und seltsam wohltuend bei diesem Roman aus den USA auf, dass Religion nie vorkommt, dass die Menschen hier einfach selbst für sich verantwortlich sind und das auch so sehen. Das war erfrischend. Claire Lombardo ist tatsächlich so aufgewachsen. Sie sagt, ein Drittel der amerikanischen Gesellschaft sei völlig säkular, viel vom derzeitigen besserwisserisch-religiösen Wahnsinn gehe an ihnen ziemlich vorbei. – Aus dem Roman wird für HBO eine Serie, Amy Adams und Laura Dern haben sich dafür zusammengetan.

- Claire Lombardo: Der größte Spaß, den wir je hatten (The Most Fun We Ever Had, 2019). Aus dem amerikanischen Englisch von Sylvia Spatz. dtv Literatur, München 2019. Hardcover, 720 Seiten, 25 Euro.

En miniature

(TW) Entschleunigung konnte man vor einiger Zeit gutwillig als Erzählprinzip von Hideo Yokoyamas Roman-Monster „64“ ausmachen. Jetzt hat Atrium zwei Novellen aus dem Jahr 1998 nachgeschoben: 2. 81 Seiten die eine, 56 Seiten die andere, lose verknüpft durch die Figur des Inspektors Futawatari von der Verwaltung eines fiktiven Polizeipräsidiums in der japanischen Provinz. Die erste Geschichte geht um einen Ex-Top-Mordermittler, der sich weigert, ein lukratives Ehrenamt wieder abzugeben, die zweite, um eine junge aufstrebende Polizistin, die ohne ersichtlich Grund verschwindet. Unspektakulärer geht es kaum, denn beiden Auflösungen sind, nun ja, eher banal. Da ist kein Clou, keine Überraschung, kein Suspense, kein Thrill, sondern nur bedächtiges Sezieren eines hierarchisch-autoritären Polizeiapparats.

Und, weil man den Roman keinesfalls „bürokratiekritisch“ lesen kann, er liefert Psychogramme von Menschen, die in einem solchen Apparat funktionieren – oder eben nicht. Keine Missverständnisse – die Bürokratie, die Yokoyama beschreibt, hat keine kafkaesken Züge, Yokoyama verfremdet nichts, er bricht nichts, er erzählt sachlich und nüchtern. Wenn die jeweilige Polizei ein Abbild der jeweiligen Gesellschaft ist, porträtiert „2“ die japanische Gesellschaft der 1990er Jahre en miniature. Das ist schon okay.

- Hideo Yokoyama: 2. Aus dem Englischen von Sabine Roth. Atrium Verlag, 149 Seiten

Harte Fäuste, zarte Seele

(hpe) Brutale Gewalt und gleichzeitig menschliche Tiefe prägen den rabenschwarzen Debütroman Im Käfig von Kevin Hardcastle. Der 1980 geborenen Kanadier, der auf die Fürsprache von Stars wie John Irving und Donald Ray Pollock zählen kann, erzählt eine aufregende Geschichte ganz unaufgeregt. Gnadenlos genau. Sehr filmisch. Handlung. Dialoge. Kaum Erklärungen. Keine inneren Monologe. Emotionen nur, wenn sie sichtbar sind. Keine vordergründigen Dramatisierungen. Und trotzdem schüttelt einen dieses Buch durch.

An manchen Tagen fuhr Daniel stundenlang, nur damit Boxer ihn auf verschlissene Matten und gegen gepolsterte Betonwände schmetterten. Immer kämpfte er sich wieder hoch. Er brach sich Finger und Zehen, erlitt eine Oberkieferfraktur und spuckte einen Monat lang Blut, rostbraune Klumpen, rot geäderter Schleim. Wischte er sich über die Augen, schmerzten die Schneidezähne. Daniel hatte keine Ahnung, ob sich die Beschwerden legen würden, aber irgendwann taten sie es, und er sparrte wieder in Gyms an irgendeinem Stadtrand, und in den meisten Hallen wollte bald niemand mehr mit ihm trainieren.

Nach einer schweren Augenverletzung und um für seine junge Familie da zu sein, gibt Daniel seine Profi-Karriere auf. Doch das Leben in einem abgelegenen Landstrich in der kanadischen Provinz ist nicht einfach. Das Geld, das Daniel als Schweißer und seine Frau Sarah als Nachtpflegerin in einem Altenheim verdienen, reicht kaum zum Leben. Als Daniel seinen Job verliert, beginnt er, seine Fähigkeiten für eine lokale Drogenbande einzusetzen. Die Bandenaktivitäten arten in brutalstes Abschlachten aus. Daniel steigt aus. Versucht es zumindest. Und will zurück in den Kampfsport. Er trainiert wieder. Und ein Kampf soll großes Geld bringen.

Die Beziehung des Paares ist ebenso innig wie fragil. Nicht die scheinbar sanfte Sarah ist die Schwächere. »Wir schaffen das schon«, sagt sie, wenn er am Verzweifeln ist. Und dann greifen sie zum nächsten Bier. In Daniels Umgang mit der Frau und der kleinen Tochter zeigt sich eine sehr zarte Seele. Doch Arbeitslosigkeit, Kriminalität und immer wieder Gewalt in einer trostlosen ruralen Welt prägen sein Leben. Bezeichnend ist, dass die Szene, in der die Tochter, die vom Vater gelernt hat, wie man richtig zuschlägt, ein paar total verblüffte Schulhofrabauken verprügelt, der lustigste Moment in diesem Buch ist.

Der Buchtitel bezeichnet vordergründig den Käfig, in dem gewisse Kämpfe geführt werden. Aber Daniel steckt auch in anderen Käfigen, die keine Stäbe und Gitter haben. Armut. Alkohol. Die Gewalt, die ein fester Teil seiner Existenz ist. Er ist gefangen in seiner Geschichte, die ihn am Ende unerbittlich einholt.

- Kevin Hardcastle: Im Käfig (In the Cage, 2017). Aus dem Englischen von Harriet Fricke. Polar Verlag, Stuttgart 2019. 286 Seiten, 20 Euro.

Bunt und vergnüglich

(TW) Tempo, Dynamik, Action – das gilt auch für den fünften de-Bodt-Roman von Christian von Ditfurth: Ultimatum. Wieder muss sich der dauerphilosophierende Berliner Mordkommissar Eugen de Bodt zusammen mit seiner Crew und den schon bekannten russischen und französischen Kolleg*innen mit Supergangster Bob herumschlagen, wobei diesmal hinter Bob noch zwei viel größere Supergangster stecken, die natürlich in Amt und Würden sind … Arg malträtiert werden dabei der Gatte unserer Kanzlerin und die Gattin von Monsieur Macron. Und Giftkram in Trinkwasser zu kippen, ist auch eher beklagenswert.

Aber natürlich geht es nicht um solche Lappalien, sondern um etwas viiiiiiieeeel Größeres. Das ist bunt, laut, krachend und vergnüglich. Spott und Häme für Verschwörungstheoretiker, denn darauf kämen selbst die nicht. Mega-Fun!

- Christian von Ditfurth: Ultimatum. C. Bertelsmann, München 2019. 447 Seiten, 15 Euro.

Horror von der Verwandlungskünstlerin

(AM) Eine Liebesgeschichte sei „Die Maisjungfer“, die der amerikanischen Originalausgabe 2011 den Namen gab, sagt die Unterzeile. Ein altes Opferritual der Irokesen, Pawnee und Blackfoot wird hier neu interpretiert als das Kidnapping einer Schülerin durch einen Jungen und seine „Jünger“, was zur Hexenjagd auf einen Lehrer führt. In „Helfende Hände“ trifft eine Witwe, die die Kleider ihres Mannes entsorgen will, auf einen Kriegsveteranen, und der Schatten auf sie beide fällt, erzählt vom Witwensein und der Angst des vergessen Werdens. Mehrmals geht es um die Spannungen zwischen Geschwistern, einmal kämpft ein Zwillingsbruder-Paar schon im Mutterleib um den besten Platz im Leben. Ein kleines, eifersüchtiges Mädchen nähert sich einer unheimlichen Katze an, ein Schönheitschirurg lässt sich zu einem wahnwitzigen Eingriff überreden.

Es ist mehr Horror als Crime, was die vielseitige, unerhört produktive Joyce Carol Oates in Sieben Reisen in den Abgrund als Feld bestellt. An die 50 Romane, dazu Novellen, Kurzgeschichten, Essays, Theaterstücke und auch Kinderbücher gehören zum Werk der inzwischen 81 Jahre alten US-Autorin. Der SF-Autor Jeff VanderMeer meinte einmal, dass Oates anscheinend an verschiedenen Orten gleichzeitig existiere und wie ein Verwandlungskünstler die Genres ohne jeden Rauch und Spiegeltrick einfach wechseln könne. Hier erweist sie Edgar Allan Poe Referenz. Und das meisterhaft.

Dass dieser Band mit sieben Kurzgeschichten – bestens übersetzt – als Hardcover aufgelegt wurde ist ein schönes Wunder in einer Verlagswelt, in der man Kurzgeschichten für eigentlich unverkäuflich hält.

- Joyce Carol Oates: Sieben Reisen in den Abgrund (The Corn Maiden and Other Nightmares, 2017). Stories. Deutsch von Silvia Visintini. Droemer Knaur Verlag, München 2019. Hardcover, 384 Seiten, 22,90 Euro.

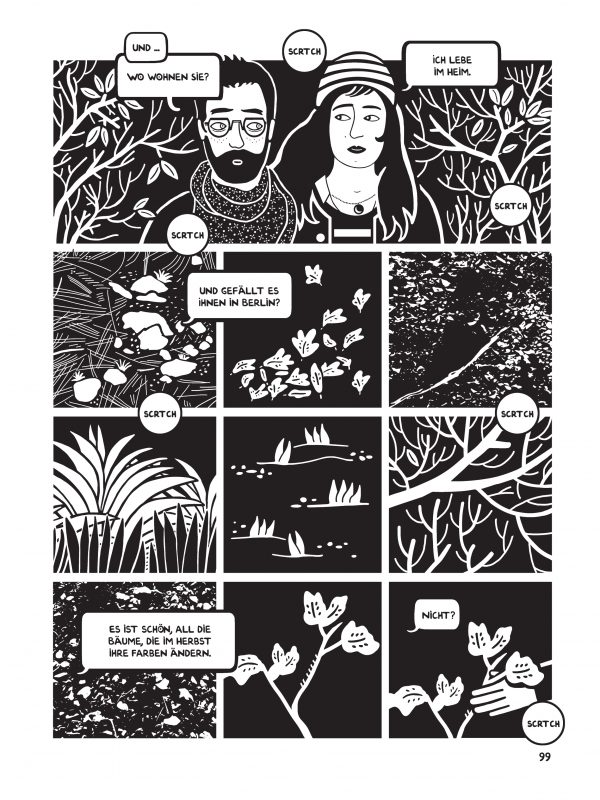

Den Himmel lesen

(AM) Poesie ist die vielleicht heilsamste Kraft. Der Band Zuflucht nehmen feiert sie auf eindringlich schöne Art, das vor auch inhaltlich heftig nachtschwarzem Hintergrund. Der Kosmopolit und Weltenbummler Mathias Énard hat sich für seine erste Graphic novel mit der in Beirut geborenen, seit 2005 in Paris lebenden Zeichnerin Zeina Abirached zusammen getan. Von ihr gibt es im avant-verlag bereits „Piano Oriental“ (2016), „Ich erinnere mich“ (2014) und „Das Spiel der Schwalben“ (2013), von Énard kennt man vielleicht „Kompass“ (2016), „Straße der Diebe“ (2013) oder „Erzähl ihnen von Schlachten, Königen und Elefanten“ (2011). In ihrer 345 Seiten starken, ganz in Schwarz-Weiß erzählten Gemeinschaftsarbeit verschränken sie eine unmögliche Hetero-Liebesgeschichte aus dem heutigen Berlin mit einer ebenso unmöglichen lesbischen Liebe in Afghanistan, kurz vor Ausbruch des Zweiten Weltkriegs. Zu Füßen der Buddha-Statuen von Bamiyan verliebt sich die Schriftstellerin Annemarie Schwarzenbach 1939 in einer sternenklaren Nacht in die Archäologin Ella Maillart. Es ist die Nacht, in der Deutschland Polen überfällt und die Welt für Jahre ins Dunkle stürzt.

Zehn Seiten Raum lässt sich das Buch für ein neun Worte umfassendes Liebesgedicht des syrischen Dichters Nizar Quabbani. Der im Syrienkrieg nach Berlin geflohenen Wissenschaftlerin Neyla wird die Muttersprache zu einem fernen Stern, das verlorene Land schlägt in ihr. Wie von selbst richtet sich der Blick in dieser Erzählung in den nächtlichen Himmel. Selbst ein kulturbarbarisches Ereignis wird so zum Sternenstaub. – Ein wunderschönes Buch.

- Zeina Abirached & Mathias Énard: Zuflucht nehmen.. Aus dem Französischen von Annika Wiesniewski. avant-verlag, Berlin 2019. Klappenbroschur, 345 Seiten , durchgängig schwarz-weiß illustriert , 30 Euro.