Bücher, kurz serviert

Kurzbesprechungen von fiction und non fiction. Joachim Feldmann (JF), Alf Mayer (AM), Frank Rumpel (rum), Thomas Wörtche über …

Jonathan Abrams: All the Pieces Matter. The Inside Story of The Wire®

James Carlos Blake: Red Grass River

Mark Galeotti: The Vory: Russia’s Super Mafia

Ian McGuire: Nordwasser

Jakob Hein: Die Orient-Mission des Leutnant Stern

Joe Ide: Stille Feinde

Mark Johnson: Die schlichte Wahrheit

Ingar Johnsrud: Der Bote

Nora Luttmer: Dunkelkinder

Jeremy Reed: The Nice

Beate Sauer: Echo der Toten

Peter Schwendele: Verkaufte Erleuchtung

Nicholas Searle: Verrat

Günter Struchen: Hauptkommissar Theobald Weinzäpfli und das Orakel von Tägertschi

Peter Terrin: Der Wachmann

Antonin Varenne: Äquator

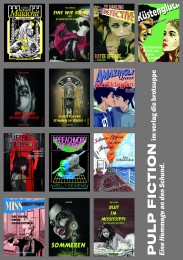

Verlag Die Brotsuppe: Pulp Fiction. Eine Hommage an den Schund. 13 Schundromane

Matthias Wittekind:. Die Tankstelle von Courcelle

Ein Held fürs Heute

Ein Held fürs Heute

(JF) Wenn den Detektiv die Wut packt, kennt er keine Grenzen. „Isaiah holte immer wieder aus. Er würde nicht aufhören, bis die Augen dieses dreckigen schwanzlutschenden Hurensohns in seinen Schädel schauten und ihm die Zunge aus dem Maul hing.“ Eine große Klappe hat er auch: „Glauben Sie, ich lasse mich von einem Sklavenhändler abfinden? Lieber stecke ich mir eine tote Ratte in die Tasche.“ Und das ist erst der Anfang einer Schimpfkanonade, die es in sich hat. Zum Beispiel rhetorische Fragen dieser Art: „Hätten Sie nicht etwas Ehrenwertes tun können, zum Beispiel Blinde ausrauben oder Babys entführen?“ Zieht man in Betracht, dass diese Wut- und Mutanfälle zwei Herren gelten, auf deren Bekanntschaft im wirklichen Leben unsereiner gerne verzichten würde, kann einem schon angst und bange werden. Schließlich spielt unser Held, der erfindungsreiche Privatermittler Isaiah Quintabe, hier mit seinem Leben. Denn beleidigt wird kein Geringerer als ein Angehöriger des oberen Managements der gefürchteten 14K-Triade. Das Opfer der Prügelattacke ist ebenfalls kein kleiner Fisch, sondern Boss einer lokalen Latino-Gang. Dass IQ, wie er sich gerne nennen lässt, auch vor einem üblen Kredithai und einem pedantischen ruandischen Gangster nicht zurückschreckt, versteht sich von selbst. Denn die einzige Schwäche des Detektivs ist mangelnde Selbstkontrolle. Verdenken kann man ihm das angesichts seiner Biografie nicht.

In Joe Ides zweitem Isaiah Quintabe-Roman Stille Feinde ist das organisierte Verbrechen in seiner ethnischen Vielfalt vertreten. Und mit allen legt sich IQ, ein romantischer Held, wie er nicht nur in diesem Buche steht, an. Denn es gilt, den ermordeten Bruder zu rächen und das Herz einer geliebten Frau zu gewinnen. Wie beides zusammenhängt, ist Teil eines ausgefuchsten Plots, der immer wieder Gelegenheit zu scharfen Dialogen (siehe oben) und verblüffenden Action-Szenen gibt. Dass der Autor allerdings nicht nur gekonnt mit klassischen Genre-Elementen jongliert, sondern immer wieder die deprimierende soziale Realität zu ihrem Recht kommen lässt, ist die große Stärke dieses bemerkenswerten Detektivromans für unsere Zeit.

Joe Ide: Stille Feinde (Righteous, 2017). Thriller. Aus dem amerikanischen Englisch von Conny Lösch. Suhrkamp Verlag, Berlin 2018. 399 Seiten, 14,95 Euro. Der Roman ist in dem Programm von Thomas Wörtche erschienen, der diese Rezension weder bestellt noch angeregt hat.

Komplex, brillant, ohne Effekthascherei

Komplex, brillant, ohne Effekthascherei

(TW) Irgendwo im deutsch-französischen Grenzgebiet liegt Die Tankstelle von Courcelles, wie der Titel von Matthias Wittekindts neuem Roman (Nautilus) verrät. An eben dieser Tankstelle gibt es 1987 eine nächtliche Schießerei mit zwei toten Menschen. Zeugin ist Lou, die Stieftochter des Pächters. Aber ist sie tatsächlich nur Zeugin oder ist sie in den Vorfall verwickelt? Der junge Polizist Ohayon – Wittekindts Serienheld, dessen Geschichte hier eine Art „Prequel“ bekommt – hat so seine Zweifel. Lou, das eigenwillige Mädchen, deren Biographie der Roman bis in die Jetzt-Zeit folgt, gehört zu einer Clique junger Leute, deren psychische Dispositionen auf dem Weg des Erwachsenwerdens der Roman auf verschiedenen Zeitebenen und aus verschiedenen Perspektiven zu erahnen sucht. Welche Wahrheiten gibt es, worin gründen sie, gibt es überhaupt „die Wahrheit“? Zumal die Welt auch in Wittekindts Provinz alles andere als heil ist und weil alle Protagonisten, wie sich nach und nach herausstellt, ihre jeweils ganz eigenen persönlichen Dilemmata haben und auch weil die Zeitgeschichte kräftig mitmischt: Menschenschmuggel an der französisch-belgischen Grenze, das allmähliche Einsickern rechtsradikalen Gedankenguts in manche jugendliche Köpfe, Alltagskriminalität. All das, zusammen mit den Selbstfindungsproblemen der Jugendlichen ergibt, angesichts der schlanken 252 Seiten, eine dichte, sehr komplexe Gemengelage, die Matthias Wittekindt bewundernswert ökonomisch erzählt.

Seine ruhige, fast stille, völlig uneitle und souveräne Prosa, die es nicht nötig hat, ihre eigene Brillanz zu feiern, macht die hohe Qualität des Romans aus. Der Kriminalfall selbst, also die Schießerei, die übrigens nicht die einzigen Leichen des Buchs produziert, wirkt fast unauffällig platziert, ist aber dennoch das entscheidende Ereignis des Buches, von dem aus sich Vergangenheit (der Roman beginnt im Jahr 1978) und Zukunft der handelnden Personen entfaltet. Gewalt und Verbrechen werden so zu einer Art Dreh- und Angelpunkt, von dem aus sich die Welt beschreiben und, vielleicht, auch erklären lässt. Am Ende wissen wir immer noch nicht, was genau an der Tankstelle passiert ist, aber wir wissen, wie wirkmächtig solche Vorfälle für die Biographie aller Beteiligten (und mancher Unbeteiligten) sind: Exakt diese Überschneidung von privatem und öffentlichem Raum ist das Kerngeschäft guter Kriminalliteratur, auch wenn sie nicht auf sensationelle Effekte setzt. Deswegen ist „Die Tankstelle von Courcelles“ ein großartiger Kriminalroman.

Matthias Wittekindt: Die Tankstelle von Courcelles. Nautilus Verlag, Hamburg 2018. 256 Seiten, 16,90 Euro.

Geboren in Erlangen/ Kentucky

Geboren in Erlangen/ Kentucky

(AM) Sie sehen ziemlich echt aus, die 13 bunten, von einer schmalen Banderole aus Packpapier als Bündel zusammengehaltenen Romanhefte: Pulp Fiction. Eine Hommage an den Schund. Ursi Anna Aeschbacher vom Verlag Die Brotsuppe aus dem Schweizerischen Biel hatte die Idee. Vorgabe waren zehn Tage Zeit und Umfang 48 Seiten. Zwölf Autorinnen und Autoren und die Verlegerin selbst machten mit.

Die Hefte haben Titel wie „Blut im Mississippi – Vol. 1 Der Köter des Todes“ (von Dan D. Dutch), „Die Maske – Das Mädchen ohne Gesicht“ (Rubia Ramone), „Die Frau ohne Gedächtnis“ (Modesty Maissen), „Küstenglück“ (Emma Allen), „Malachit – Teil III der Mediävalsaga“ (Oven. P.G. Lanais), „Miss Secretary – Die Frau ohne Gedächtnis“ (Modesty Maissen), „The Darling Detective – Blutige Lieferung“ (Sascha Dorn) oder „Scheue Lippen in der Fremde – Ein Liebesroman für Abenteuerlustige“ (Harry von Heinzmann-Hagen). Zu erleben gibt es eine schöne Inspektorin, einige alte Villen und Landhäuser, den Köter des Grauens, den griechischen Olymp als Gangsterhöhle, eine Frau ohne Gedächtnis, die Ziehtochter einer Dorfhexe, einen Geisterfinder, eine dreibeinige Tänzerin, ein Tonstudio für erotische Hörbücher, einen Echsenkommissar, Wirrungen auf einem Transatlantikliner, ein Landgut in Cornwall, einen nackten Toten an einer Straßenlaterne oder den dritten Teil einer Mittelaltersaga.

Auch die Biografien sind erfunden: geboren in Erlangen/ Kentucky, hochgelobt für fulminanten Übertreibungsstil, stammt aus einer Familie von Tierpräparatoren, Ausbildung zur Polsterin, Sonderpreis des Vereins für Starke Frauenstimmen oder Details wie: „Modesty Maissen hatte ein sehr gefährliches Leben, bis sie die Nerven verlor.“ Geboten werden Spannung, Liebe, Action, Mythos, Erotik, Abenteuer, Heldentum, Schmalz und Schund – und jede Menge schräger Spaß. Schund eben.

Pulp Fiction. Eine Hommage an den Schund. 13 Hefte, zu einem Bündel zusammengefügt. Von Emma Allen, Kelly Dickens, Dylan Dillon, Sascha Dorn, Dan D. Dutch, Harry von Heinzmann-Hagen, Oven P. G. Lanais, Oedipa Maas, Modesty Maissen, Dora Pan, Rubia Ramone, Raul Rabbassi, Ash Wood. 13 Hefte, je 48 Seiten, insgesamt 624 Seiten. Verlag Die Brotsuppe, Biel 2017. Preis CHF 33 und Euro 30. Verlagsinformationen.

Oral History vom Feinsten

Oral History vom Feinsten

(AM) „The Wire“, 2002 bis 2008 in fünf Staffeln und insgesamt 60 Folgen von HBO in den USA ausgestrahlt, ist zweifellos eine der besten Fernsehserien aller Zeiten, ein Fixstern der TV-Geschichte. Nicht nur für Dennis Lehane, einen der Autoren, „veränderte sich damit das Fernsehen ein wenig, verschoben sich die Grenzen dessen, was und wie man erzählen kann“.

Vom Investigativ-Journalisten David Simon und dem Ex-Cop Ed Burns entwickelt, veränderte diese Serie die Sehgewohnheiten nicht nur von Fernsehzuschauern. Ihr ganzheitlicher Blick auf das Sozialgefüge einer Stadt, Medien und Schulen inklusive, prägt heute Forschung und Lehre und Gesetzgebung mit. „Die Reise, die wir mit dieser Serie unternehmen“, schrieben die Autoren 2001 in ihrem Treatment, „wird letztlich die Erwartungen verändern, die man an Polizeiserien hat; man wird sich nicht mehr fragen, ob man die ‚bösen Jungs’ auch erwischt, sondern, wer und wo überhaupt sie sind, und welchen es Unterschied macht, wenn man sie stellt“.

In Deutschland lief „The Wire“ nur beim Bezahlsender Fox, angeblich zeigte das ZDF 2010 Interesse an den Ausstrahlungsrechten für das deutsche Free-TV, aber daraus wurde nichts. Alle anderen großen Sender hatten bereits abgelehnt, begründet mit der Komplexität oder schlechten Erfahrungen in der Vergangenheit, wie eine Umfrage der Sonntags-FAZ zeigte. In den USA selbst gab es außer zwei Emmy-Nominierungen zu Laufzeiten keine weitere Ehrung. Klar aber befeuerte die Serie die Karrieren der Schauspieler Idris Elba, Michael B. Jordan, Wendell Pierce oder Dominic West, beförderte den Nimbus der Autoren George Pelecanos (8 Folgen), Richard Price (5) und Dennis Lehane (3).

All the Pieces Matter des Journalisten Jonathan Abrams ist nicht das erste Buch über die Serie, aber das mit dem irrsinnigsten Anteil an O-Tönen. Über 200 Personen hat er dazu interviewt; Macher, Darsteller, Autoren, Programmverantwortliche und andere Beteiligte gaben Auskunft. Entstanden ist so etwas wie die ultimative „Oral History“ eines TV-Events mit einem unglaublich breiten Spektrum an Informationen, ein solider Index hilft. Manche Szenen werden aus mehr als 25 Perspektiven erzählt. Der Titel des Buches bezieht sich auf ein Zitat des methodischen Polizeidetektivs Lester Freamon (Clarke Peters), der in der ersten Staffel wunderbar anschaulich klarmacht, dass es – nicht nur bei einem Schachspiel – auf alle Beteiligten ankommt. „Größe“, zumal im Fernsehen, kann in diesem Buch aufs Schönste sehen, ist ein Resultat des Zusammenwirkens vieler Kräfte: Künstler, Autoren, Programmverantwortliche, Kritiker, Zuschauer, Kreativität, Freiheit und Zwang, des richtigen Timings, auch blinden Glücks natürlich, das in der richtigen Mischung. All the pieces matter. Aber ja.

Nette Anekdote am Rande: Eines Tages stolperte ein vor der Polizei flüchtender Räuber auf den Set in West Baltimore, sah die vielen blauen Uniformen, warf sich auf dem Boden, um sich zu ergeben – dies einem Personal, das gar nichts mit ihm anzufangen wusste. Weil nichts dazu im Drehbuch stand.

Jonathan Abrams: All the Pieces Matter. The Inside Story of The Wire®. Crown Archetype, New York 2018. 340 Seiten, $ 27.

Besser als das Etikett

Besser als das Etikett

(JF) Die Älteren von uns werden sich noch an die sogenannten Sannyasins erinnern – orange-gelb gekleidete Gestalten, die Anfang der achtziger Jahre vor allem in Universitätsstädten auftauchten. Von den etablierten Medien als „Jugendsekte“ geschmäht, wurden die Anhänger des indischen Philosophen „Rajneesh“ Chandra Mohan Jain von der alternativen Szene gerne toleriert. Vor allem ihre Diskos zogen auch Tanzwütige an, die mit der esoterischen Botschaft des zu dieser Zeit als Bhagwan Shree Rajneesh firmierenden Liebhabers teurer englischen Autos wenig im Sinn hatten. Das Zentrum der Bewegung war damals das indische Poona, später wurde die Zentrale nach Oregon verlegt und eine ganze Stadt, Rajneeshpuram, aus dem Boden gestampft. Wie die Geschichte weiterging, lässt sich mühelos im weltweiten Netz recherchieren. Spannend ist sie allemal. Es gibt dazu auch eine Doku-Serie: „Wild Wild Country„.

Auch heute, fast drei Jahrzehnte nach dem Tod „Oshos“, so nannte sich der charismatische Menschenfischer ab 1989, existiert die Bewegung weltweit, allerdings ohne die mediale Aufmerksamkeit, die ihr früher zuteilwurde. Doch nicht immer funktioniert das Geschäftsmodell. So will es zumindest Verkaufte Erleuchtung, ein Kriminalroman des Journalisten Peter Schwendele. Im Mittelpunkt steht eine Sannyasin-Gemeinschaft, die einen heruntergekommenen Bauernhof im Schwäbischen bewirtschaftet. Die Arbeit ist hart und das Geld knapp. So knapp, dass man sich eine zusätzliche, für die weiblichen Mitglieder der Kommune wenig angenehme, Einnahmequelle erschlossen hat. Als eine junge Frau, die erst seit kurzer Zeit auf dem Hof wohnte, tot aufgefunden wird, gibt es nicht nur deshalb allerhand Gründe, ein Gewaltverbrechen zu vermuten. Die Kripo aus Ulm, allen voran die junge Kommissarin Zita Gehring, rückt an und schafft es zum Ende hin auch, den Fall zu klären. Befriedigend ist die Auflösung, und das kann durchaus ein Kennzeichen guter Kriminalliteratur sein, allerdings nicht.

Wie ein Routinier bedient sich der Debütant Schwendele im Fundus des Genres, ohne dessen Klischees über die Maßen zu bedienen. Das Ermittlerteam ist heterogen, die Identifikationsfigur eine Sympathieträgerin. Geschickt werden falsche Fährten gelegt. Ein multiperspektivisches Erzählverfahren sorgt für Spannung. Zudem nimmt Peter Schwendele seinen Gegenstand, der zu einer ironisierenden Betrachtungsweise quasi einlädt, angenehm ernst. Vielleicht sogar zu ernst. Denn mit seinen 380 Seiten scheint mir dieser Roman ein wenig zu lang geraten, die Neigung des sprachlich versierten Autors zu wortreichen Formulierungen ist nur zum Teil dafür verantwortlich. Eine größere Rolle spielt sein Bemühen um Authentizität und Zeitkolorit, dem er durch die Aufnahme von nur bedingt handlungsrelevanten fiktiven Tagebuchauszügen in den Erzählzusammenhang nachkommt. Aber das ist ein ehrenwertes Manko. „Verkaufte Erleuchtung“ ist ein veritables Beispiel für realistische Kriminalliteratur und hat die vom Verlag erdachte sinnfreie Bezeichnung „Baden-Württemberg Krimi“ nicht verdient.

Peter Schwendele: Verkaufte Erleuchtung. Ein Baden-Württemberg Krimi. Silberburg Verlag, Tübingen 2018. Broschur mit Fadenheftung, 382 Seiten, 15,99 Seiten.

Zivilisationsprägend (1)

Zivilisationsprägend (1)

(AM) An die 30 Jahre Arbeit stecken in diesem wichtigen – bei CrimeMag nach der Sommerpause noch ausführlicher zu besprechenden – Buch, das gerade im Verlag der Yale University herausgekommen ist. Mark Galeotti ist ein Akademiker, der ins Feld geht, er forscht in Prag am Institut für internationale Beziehungen Prag (IIR), gilt als hochrangiger Experte für transnationale Kriminalität und russische Sicherheitsfragen, hat schon Regierungen beraten. Sein Interesse an der „Vory“, der „Diebe im Gesetz“ (russisch воры в законе, wory w sakone), begann, als er Afghanistan-Veteranen interviewte und sie über die Jahre immer wieder aufsuchte. So bekam der Feldforscher und Autor der fundierten Studie „Spetsnaz: Russia’s Special Forces“ einen unvergleichlichen Einblick in eine Parallelgesellschaft ungeheuren Ausmaßes.

Wer die aktuelle Serie „McMafia“ gesehen hat (CrimeMag-Kritik „Global crime, globale Serie“ hier) oder David Cronenbergs „Eastern Promises“ (von 2007) hat sich gefragt, wie real das alles ist. Nun, Mark Galeotti in The Vory. Russia’s Super Mafia bietet keine beruhigende Lektüre. Sein Buch untersucht Strukturen, Kommunikationsformen und Verhaltenskodizes, ist Kultur-, Sozio- und Staatsgeschichte, ist kühle, faktenreiche Bestandsaufnahme. Geheimdienste und Kriminelle sind in Russland eng miteinander verbunden, übrigens ist das auch Thema im aktuellen Roman von Gerald Seymour, der in „A Damn Serious Business“ zeigt, wie das organisierte Verbrechen unterm „Krysha“, dem Dach des Staates operiert.

Galeotti verfolgt die Wurzeln der ehrenwerten Diebe bis ins 18. Jahrhundert zurück, als Wanka Kain um 1740 ein Volksheld wurde. Er beschreibt die in der Zarenzeit entstandene Parallelwelt der Straflager, zeigt, wie Stalin sich mit den „kriminellen Autoritäten“ verbündete, wie dann das sich auflösende Sowjet-Imperium zum Spielball all solcher Kräfte wurde und welch eine Kleptokratie, daraus folgend, das heutige Russland ist. Nur ein Beispiel: Als 2016 der Chef der Antikorruptionsbehörde verhaftet wurde, fand sich in seinem Appartment in Moskau Bargeld in Höhe von 120 Millionen Dollar.

Um das heutige Russland und manche Kriminalromane besser zu verstehen, ist dieses Buch unerlässlich – sagt Misha Glenny, investigativer Journalist und Autor von „McMafia„.

Mark Galeotti: The Vory: Russia’s Super Mafia. Yale University Press, New Haven und London 2018. 344 Seiten, 16 Abb., 20 GBP. Verlagsinformationen. Blog des Autors.

Sacht köchelnde Paranoia

Sacht köchelnde Paranoia

(rum) Eine Geschichte, die in einer Tiefgarage spielt, geht wohl selten gut aus. Das ist auch in Peter Terrins Roman Der Wachmann vom ersten Satz weg klar. „Wir müssen das irgendwie sicher über die Bühne bringen“, lautet der. Die Tiefgarage gehört zu einem Luxuswohnblock in einer unbewohnbar gewordenen Stadt. Was dort draußen passiert ist, das wissen die beiden, seit Monaten dort unten festsitzenden Wachmänner Harry und Michel nicht. Sie sind von der Außenwelt abgeschnitten. Die Bewohner haben die Anlage verlassen, dennoch gehen die Wachleute unbeirrt ihrem Job nach, halten sich an Ritualen und eiserner Disziplin aufrecht, vermuten sie doch, dass ihre Firma sie permanent überwacht und testet, ob sie für höhere Aufgaben taugen. Sie hausen in einer winzigen Kammer, schlafen abwechselnd fünf Stunden, ernähren sich von Corned Beef. Als schließlich ein dritter Wachmann hinzukommt und das empfindliche Machtgefüge zwischen Harry und Michel zu stören droht, geht die Paranoia mit beiden durch. Der Neue könnte schließlich ein Spion sein.

Ganz nüchtern erzählt Terrin diese schließlich komplett aus dem Ruder laufende Geschichte aus der Perspektive des Wachmannes Michel, einem geduckt durchs Leben schleichenden Mann. 2010 bekam der flämische Autor Peter Terrin dafür den Literaturpreis der Europäischen Union. Es geht um Macht, um Ängste und stetig wachsendes Misstrauen, um sich verschiebende moralischen Grenzen und um das Erschaffen einer eigenen kleinen, wenngleich bröseligen Welt, in der man meint, die Kontrolle zu haben.

Terrins Wachmänner sind im Grunde Gefangene, die ihr eigenes Gefängnis bewachen – und zwar bis in die hintersten Winkel sehr beflissen und akkurat. Dabei verheddern sie sich zunehmend in den grotesken Schleifen eines mörderisch drögen Alltags und in den paranoiden Ideen, die dort unten prächtig wuchern. Seinen Erzähler lässt Terrin das in immer bizarreren Details schildern. Das ist, wenngleich der Roman nur 250 Seiten hat, gelegentlich etwas zäh, aber eben nötig, um zu zeigen, wie im beengten Halbdunkel der Tiefgarage ganz allmählich der Wahnsinn hochkocht.

Peter Terrin: Der Wachmann. Aus dem Niederländischen von Rainer Kersten. Verlag Liebeskind, München 2018. 253 Seiten, 20 Euro.

Zivilisationsprägend (2)

Zivilisationsprägend (2)

(TW) Für seine Verhältnisse eher blutarm, aber mit großem epischen Atem geht James Carlos Blake in Red Grass River (Liebeskind) zu Werke – der Roman stammt schon aus dem Jahr 1998, hat manche Parallelen zu James Lee Burke (minus dessen transzendente Anteile) und kann zudem gut zeigen, wieviel zum Beispiel Dennis Lehane von Blake gelernt hat. Blake überblendet Gangster- und Familienroman (vor allem Väter & Söhne, das amerikanische Narrativ par excellence und spätestens seit Turgenjew ein Hinweis dafür, wie manche Erzählweisen klammheimlich im 19. Jahrhundert wurzeln) in einer Geschichte, die in den Everglades von Florida spielt.

Zwei Clans, die Ashleys, Outlaws im romantischsten Sinne, und die Bakers, Ordnungshüter im weitesten Sinne bekriegen sich in Gestalt ihrer Söhne John und Bobby bis zum blutigen Finale. Gleichzeitig – wir bewegen uns in den Jahren von ca. 1911 bis 1924 – verändert sich die Landschaft. Die wuchernden Everglades werden teilweise „kultiviert“, die anarchische Lebensform der Outlaws wird anachronistisch, das Organisierte Verbrechen aus Chicago und Neuengland braucht Florida als Basis für den Alkoholschmuggel, die Ordnungsmacht erledigt nolens volens deren Geschäft. Blake, der unerbittliche Chronist amerikanischer (und damit westlicher) Neuralgien und Neurosen, spürt auch hier wieder den entscheidenden Faktoren Gewalt und Verbrechen nach und deren ökonomischen Bedingungen nach, die zivilisationsprägend und deswegen aktueller denn je sind.

James Carlos Blake: Red Grass River. Liebeskind. München 2018, Übers.: Stefan Lux, 528 Seiten, 24 Euro

Schiff der Verdammten

Schiff der Verdammten

(TW) Historisierend auch Nordwasser von Ian McGuire. Der Roman spielt Mitte des 19. Jahrhunderts. Auf einem Walfänger im Eismeer hat ein mörderischer Psychopath einen Schiffsjungen massakriert und eine Zeugen verschwinden lassen. Aber das ist nicht das einzige finstere Geheimnis der „Volunteer“, denn der Walfang steckt in einer ökonomischen Krise, die der Reeder mit einem Versicherungsbetrug abfedern möchte: Ein typisches Schiff der Verdammten. Im ewigen Eis und in schlimmer Kälte nehmen die Dinge ihren atavistischen Lauf, beim Überlebenskampf fallen alle menschlichen Standards weg. Der Schiffsarzt, auch selbst kein moralisch reinlicher Mensch, und der Mörder werden zu Todfeinden, weit über die eisigen Gewässer hinaus. „Nordwasser“ orientiert sich schon fast zwangsläufig an Herman Melville – auch er einer der Garanten, dass Schreibweisen des 19. Jahrhunderts heute noch paradigmatisch sein können und sind -, und schießt noch einen kräftigen Anteil „Taboo“ zu, akzentuiert aber die schauderhaften Umstände noch schärfer, die auf einem solchen Schiff dieser Zeit herrschen und wird erst richtig gnadenlos, wenn das Überleben nach dem Schiffbruch beginnt, in bedrohlicher Finsternis, gewaltgetränkt, im Handgemenge mit einer brutalen Natur. Ein grimmiges, böses, großartiges Epos, das auch durch die verheerenden Dynamiken des viktorianischen Frühkapitalismus angetrieben wird. Der historische Roman als Parabel auf das Hier & Jetzt, eine seit jeher wirkungsvolle Formel, nicht sehr originell, aber, wenn, wie hier, gut gemacht, ein Vergnüge

Ian McGuire. Nordwasser. Mare Verlag 2018, Übers.: Joachim Körber, 336 Seiten, 22 Euro

Garantiert nicht geschmacksneutral

(AM) Ein Dackel mit Durchfall, gleich zum Einstieg. Ein Killer namens Kain, der Amphetamine nimmt und dauernd furzen muss (darüber werden wir noch öfter informiert, es gibt da allerlei Varianten), Ratten an einem Körper im Kanalschacht, Pizzareste im Darm eines Toten. Ein Pathologe, der beim Sezieren die Mordszene re-enacted: „In 24 Stunden wird dieser Mann sterben … er ist völlig arglos … zwei Rippen gehen zu Bruch…“ Ein Rattenkadaver, von anderen totgebissen, mit noch einem menschlichen Auge im Maul, ein Ted-Bundy-Zitat, ein Armprothese, der süßsaure Geruch eines Speed-Furzes, ein Pizzaprospekt mit Gebärmutterillustrationen. Ein Korsett, ein Strap-on-Dildo, Poesie: „Wie seine Gedanken trieben die Wolken ohne eindeutiges Ziel über die Dächer.“ All dies auf den ersten 120 Seiten. Willkommen in Skandinavien.

Auf Seite 202 sieht die Holmenkollen-Schanze aus einer bestimmten Perspektive wie ein Gynäkologenstuhl aus, eine Behörde ist „undicht wie ein Hund mit einer Harnwegsinfektion“, einmal stinkt eine Leiche nach Parfüm, zweimal macht sich eine Polizistin in die Hose. Und dann wird auf Seite 381 klar: „Ein Pockenvirus ist auf Abwege geraten, und irgendjemand plant, es einzusetzen.“ Ein Staatsgeheimnis, Cosmic Top Secret, eine Militäraktion der Norweger vor mehr als 20 Jahren auf einer russischen Halbinsel, natürlich mit Verrat-Tripleburger und einem Virus heute als Rache. Das Personal trägt teils Namen wie Odysseus, Kalypso, Kain und Abel, den Showdown gibt es in einem Konzertsaal, auch dort dann „der Geruch eines sterbenden Körpers“.

Der Bote von Ingar Johnsrud ist der Mittelteil der Fredrik Beier-Trilogie, die in 20 Länder verkauft ist und natürlich auf den Bestsellerlisten steht. Leser gehen meilenweit für Sätze wie: „Sein Glied, das sich wie eine neugeborene, einäugige Ratte vor ihr aufbäumt.“ Dies ist der Real Scandinavian Shit.

Ingar Johnsrud: Der Bote (Kalypso, 2016). Thriller. Aus dem Norwegischen von Daniela Stilzebach. Blanvalet, München 2018. Klappenbroschur, 544 Seiten, 15 Euro.

Weigerung, Klischees zu bedienen

(TW) Nur ein paar Jahre später, nach dem amerikanischen Bürgerkrieg bis ca. 1878, spielt Antonin Varennes Äquator (C. Bertelsmann). Der Franzose Varenne ist ja sowieso wegen seines virtuosen Switchens zwischen den Genres einer der interessantesten Autoren der Gegenwart – abseits aller Genrelimits. So auch hier: Die Geschichte vom Bürgerkriegsdeserteur Pete Ferguson, der auch noch wegen Mordes gesucht wird, und der unbedingt und obsessiv den Äquator erleben möchte, weil er davon überzeugt ist, jenseits des Äquators sei alles anders, speist sich aus Western, Abenteuerroman und Polit-Thriller gleichermaßen. Fergusons Selbstfindungstrip, bei dem er eine Blutspur hinterlässt (wenn auch aus benevolenten Gründen) führt von Bisson-Massakern in der Great Plains nach Mexiko, von dort nach Guatemala, wo er in eine Revolution gerät, dann nach Französisch-Guayana (Stichwort: Teufelsinsel, Dreyfus, „Papillon“ und so), an den brasilianischen Amazonas und schließlich zurück in die USA. Den Äquator trägt er inzwischen auf dem Leib tätowiert, so wie er seinen ganzen Körper mit seinem Leben in Tattoos überschreibt – symbolische Handlungen mit einer gescheiterten Illusion fertig zu werden: denn jenseits des Äquators ist nichts anders. Varennes Prosa ist transparent und sperrig gleichzeitig, was auch an seiner Weigerung liegt, Klischees, vor allem Plot-Klischees und Figurenklischees zu bedienen. Alleine die Schilderung von Maria, einer Xinca aus Guatemala, die zu Fergusons Glück wird, ist ein Meisterstück inmitten eines meisterhaften Wurfs. Und wer Varenne kennt, darf sich auf ein Wiedersehen mit dem furchteinflößenden Arthur Bowman freuen, dem Helden aus „Die sieben Leben des Arthur Bowman“.

Antonin Varenne: Äquator. C. Bertelsmann 2018, Übers.: Michaela Meßner, 432 Seiten, 20 Euro

„Is This the End?“

„Is This the End?“

(AM) Vernon Subutex, der Anti-Held aus den gleichnamigen Romanen von Virginie Despentes (2015 ff.), musste seinen Plattenladen „Revolver Records“ schließen, weil Musik keine zusammenhängende Kultur mehr produziert, weil die Szenen und Subkulturen sich in privater Vereinzelung verlieren und man „die Erbärmlichkeit einstigen Glanzes“ hasst. Das Beatles-Album „Revolver“ gab schon 2010 in Jennifer Egans Episoden-Roman „Der größte Teil der Welt“ einem Plattenladen den Namen, der ebenfalls bessere Tage kannte. „Is This the End?“, fragte unlängst Georg Seeßlen in seiner Essaysammlung zur Krise der Musikindustrie.

Ist es nicht, wenn man Jeremy Reed heißt und solch wahnwitzige Bücher schreiben kann wie The Nice. Dieser immens produktive Schriftsteller, fast 30 Gedichtbände, mehr als ein Dutzend Romane, zahllose Essays zu Musik und Literatur, Übersetzungen von Cocteau, Montale und Bogary, auf der Bühne als Ginger Light mit „poetry readings“ zwischen spoken word, Musik, Sound Design und Song, legt einen Erzählduktus vor, dass man aus dem Staunen nicht herauskommt. „The Nice“ ist eine Zeitmaschine, ein Popkultur-Revival der Sonderklasse, oszillierend zwischen den Farben der Sixties – oh, die gab es, Jeremy Reed hat die Ausdruckskraft dafür, „manche Leute sahen aus, als trügen sie die Droge ihrer Wahl“ – und einem dystopischen, von Terroranschlägen erschütterten London der Zukunft. Der Journalist Paul arbeitet an einer Biografie des Modedesigners John Stephen, des Kings der Carnaby Street, der den Mod-Stil erfand (und über den Reed ein Buch geschrieben hat), er trifft auf einen Mod namens The Face, der mit seiner Vespa zwischen gepanzerten Limousinen und marodierenden Hoodie Gangs kurvt. Kleidung, Sprache, Sex, Queerness, Musik und Kultur der Sechziger, vor allem die der aus dem Englischen von Modernist abgeleitet Mods, quellen förmlich aus dem blendend geschriebenen Buch. Man könnte passagenweise zitieren, muss sich vor der überaus flüssigen Übersetzung von Pociao verbeugen. Die Stones selbst, die das Buch mit einem fulminant geschilderten Konzert eröffnen, irrlichtern als Stadionsaurier wie Zeitreisende durch dieses jedes Genre sprengende Buch. Wer London in den Sixties kannte: Hier ist die Droge dafür.

Jeremy Reed: The Nice (Here Comes the Nice, 2011). Übersetzung aus dem Englischen von Pociao. Bilger Verlag, Zürich 2018. 320 Seiten, gebunden mit Lesebändchen, CHF 32.

Fast eine weltgeschichtliche Parabel

Fast eine weltgeschichtliche Parabel

(TW) Historische Stoffe müssen aber nicht notwendigerweise mit dem epischen Vorschlaghammer agieren, auch wenn man oft den Eindruck hat, Seriosität wolle sich unbedingt über wuchtige Großformen herstellen, auch das ein Erbe des 19. Jahrhunderts, by the way. Es geht auch anders: Jakob Hein etwa geht mit federleichter Eleganz sein historisches Thema an, das zudem auf einem realen Ereignis basiert: Die Orient-Mission des Leutnant Stern (Galiani).

Tatsächlich gab es einige Versuche der Deutschen im 1. Weltkrieg, die Briten und Franzosen in den islamischen Ländern ihrer Kolonialreiche vermittels eines Dschihad zu destabilisieren (und damit sozusagen durch die Hintertür das britische Kolonialreich via Indien anzugreifen, aber dieser Aspekt taucht hier nicht auf). Zu diesem Zweck soll der jüdische Leutnant Stern an der Westfront gefangene marokkanische Soldaten nach Konstantinopel transportieren, um dort mit ihnen Kriegspropaganda zugunsten einer pan-islamischen Bewegung zu machen. Weil er aber auf seinem abenteuerlichen Weg auch über prekäres Territorium ziehen muss (schauen Sie mal auf die Landkarte) verkleidet er den ganzen Transport als Zirkustruppe, nur um in Konstantinopel in die gerade ausbrechenden Massaker der Türken an den Armeniern zu geraten. Das ist von böser, paradoxer und ziemlich komischer Ironie, schon fast eine weltgeschichtliche Parabel, die den Wahnsinn von angeblicher „Realpolitik“ immer noch im Kern trifft.

Jakob Hein: Die Orient-Mission des Leutnant Stern. Galiani-Berlin, 2018.256 Seiten, 18 Euro

Kann noch mehr

Kann noch mehr

(TW) Eine interessante Autorin ist Nora Luttmer. Ihr großes Thema ist Vietnam, wo ein paar ihrer früheren Romane spielen und zu dem sie sehr kluge Dinge zu sagen hat. In ihrem neuen Buch Dunkelkinder (Knaur) nimmt sie das Vietnam-Thema mit nach Hamburg und erzählt die rührende Geschichte eines kleinen vietnamesischen Jungen, Sam, der Menschenhändlern in die Hände gefallen ist und als „Geist“ in einer Drogenplantage Sklavenarbeit verrichten muss – unter elenden Verhältnisse, ständig bedroht, psychischer und physischer Gewalt ausgesetzt. Aber wundersamerweise gelingt es ihm, einen beinahe gleichaltrigen deutschen Freund, Luka, zu finden.

Diese Sam- und Luka-Passagen sind großartig, sehr feinfühlig, sehr empathisch und plausibel motiviert. Mit „Tante Lien“, ein anscheinend nette, ältere, biedere Dame, die in ihrer mörderischen Konsequenz (sie ist die Aufpasserin für Sam im Dienste einer vietnamesischen Mafia) schon fast monströs erscheint, ist Luttmer eine weiter spannende Figur gelungen, die die ganze Perfidie und fast omnipotente Systematik von „Mafia“ in allen Lebensbereichen blendend illustriert. Der Pferdefuß jedoch liegt, wie so oft, in der „Formatierung“. In diesem Fall heißt das Format „Tatort-kompatibler-Krimi“. Deswegen muss eine Kommissarin (leicht problematisch, aber kompetent) ermitteln, die wiederum unter ihrem Chef und Ex-Lover (Schurke, korrupter) leidet und mit dem Gerichtsmediziner ein Match hat und auch sonst alle möglichen Topoi des Formats durchdekliniert – so, als ob niemand der Kerngeschichte traut, die erst als verkäuflich verstanden wird, wenn sie dem üblichen „Krimi-packt-heiße-Eisen-an, aber nicht wirklich irritierend“-Schema untergeordnet wird. Dazu die übliche Sprachglättung – ganze Sätze nach Duden, redundant und immer erklärend, damit die Leserschaft auch brav mitkommt, gespickt mit den auch üblichen Gräueln: „Ein Zittern durchlief ihren Körper“ (oder so). Das ist schade – ich bin überzeugt, dass Nora Luttmer viel mehr kann.

Nora Luttmer: Dunkelkinder. Verlag Knaur, München 2018. 320 Seiten, 14,99 Euro.

Weibliche Kriminalpolizei (WKP)

Weibliche Kriminalpolizei (WKP)

(AM) Köln, Donnerstag, 16. Januar 1947. Die eine Seite des Toilettenfensters war mit Brettern vernagelt, das Milchglas auf der anderen hatte die Farbe von Schnee. Polizeiassistentenanwärterin Friederike Matthée drehte den Wasserhahn auf, ließ das eiskalte Wasser über ihre Hände laufen und benetzte ihr Gesicht. Nachdem sie Wangen und Stirn mit einem Taschentuch getrocknet hatte, holte sie einen Kamm aus der Innentasche der Uniformjacke und fuhr sich damit durch die kinnlangen Haare. Ihre Vorgesetzte, Kriminalkommissarin Gesine Langen, verabscheute unordentliches Haar…“

So treffen wir auf die Heldin von Beate Sauers Echo der Toten, eine junge Polizistin, die sich gut mit Kindern auskennt, aber ansonsten wie viele andere Deutsche in der unmittelbaren Nachkriegszeit ganz schön verunsichert ist. Ein Kölner Schwarzmarkthändler namens Jupp Küppers wurde in einem Eifeldorf ermordet, der einzige Zeuge ein sechsjähriger Flüchtlingsjunge aus Ostpreußen, der sich zu sprechen weigert. Friederike Matthée soll zu ihm Zugang finden und wird Lieutenant Richard Davis von der Royal Military Police zugeordnet, der in dem Fall ermittelt.

Der Roman spielt von Januar bis März 1947, im so genannten Hungerwinter, gehört also zum Sub-Genre der „Trümmerkrimis“, über die Ulrich Noller im CrimeMag Mai 2018 sinniert hat. Romane, die in der Nachkriegszeit angesiedelt sind – und „die gesellschaftlichen Strukturen damals nicht bloß spiegeln, sondern mit den Mitteln der Unterhaltungsliteratur spürbar machen wollen“. Beate Sauer, die eigentlich katholische Theologie und Philosophie studierte, gelingt das auf sehr achtbarem Niveau. Auch die Vernehmungen sind sehr gut entwickelt, haben schöne Dialoge. Interessant ist das Detail der Weiblichen Kriminalpolizei (WKP), in den 1920ern auf Anregung der britischen Ordnungstruppen nach dem Ersten Weltkrieg in deutschen Großstädten entstand, ihre Kräfte oft besser ausgebildet als die normalen Schupos, und nach dem Zweiten Weltkrieg auch über das „normale“ Betätigungsfeld „Jugendliche und junge Frauen“ hinaus geöffnet. Beate Sauer fand hier als Quelle die reale Kathleen Hill von der Londoner Metropolitan Police, die das Auswahlverfahren für die Weibliche Polizei in der britischen Besatzungszone 1945/46 leitete. Fall 2 für Friederike Matthée („Der Hunger der Lebenden“) erscheint im Januar 2019.

Beate Sauer: Echo der Toten. Ein Fall für Friederike Matthée. Ullstein Taschenbuch, Berlin 2018. 378 Seiten, 13 Euro.

Die alten Menschheitsfragen

Die alten Menschheitsfragen

(TW) Tief in der irischen Geschichte wurzelt Nicholas Searles Roman Verrat (Kindler). Das Buch begleitet zwischen den Jahren 1989 bis 2005 ein irisches Ehepaar. Er, Francis ist Aktivist der IRA, ein effektiver Killer. Sie, Bridget, ist Hausfrau. Obwohl die Liebe schal geworden ist, ist sie immer loyal zu ihm. Nur um Schlimmes und Schlimmeres zu verhindern, lässt sie sich vom britischen Geheimdienst anwerben. Die „irische Sache“ interessiert sie nicht, aber ihre Ehe versteht sie als unverbrüchlich. Die politische Lage aber ändert sich durch die Jahre, die Führung der IRA hat plötzlich andere Prioritäten, ihre Führungsriege will politisch „legal“ mitspielen. Daraus entstehen neue Loyalitätskonflikte, neue Varianten von Verrat. Und Bridget steht immer noch zu ihrem Mann, obwohl der sich in Verbitterung und Hass flüchtet, bis …

Das Ganze hat unbestreitbar eine „innere Spannung“, die sich aus der Psychologie der weiblichen Hauptfigur herleitet. Das ist an dieser Stelle sehr gelungen, zeigt aber gleichzeitig die Dominante des Romans an: Er ist eine Meditation über Loyalität und Verrat, also weniger ein Buch über Irland, denn eines über die conditio humana. Geschichte wird so zum mehr oder weniger austauschbaren Unter- oder Hintergrund für die als immer wieder gleich dargestellten Menschheitsfragen.

Nicholas Searle: Verrat (A Traitor in the Family, 2017). Übersetzt von Jan Schönherr. Kindler Verlag, Reinbek 2018. 352 Seiten, 19,95 Euro.

Ovomaltine, aber bitte mit laumarmer Milch

Ovomaltine, aber bitte mit laumarmer Milch

(AM) „Die Götter hatten Sisyphos dazu verurteilt, einen Felsblock unablässig den Berg hinaufzuwälzen, von dessen Gipfel der Stein kraft seines eigenen Gewichts wieder hinunterrollte. Sie meinten nicht ganz ohne Grund, es gäbe keine grausamere Strafe als unnütze und aussichtslose Arbeit“, heißt es bei Camus. Das Zitat findet sich an zentraler Stelle im mehr als merkwürdigen Kriminalroman Hauptkommissar Theobald Weinzäpfli und das Orakel von Tägertschi von Günter Struchen. Erschienen im Cosmos Verlag, Bern, einst auch Heimat für den zweimaligen Deutschen Krimi-Preis-Träger Alexander Heimann („Dezemberföhn“, 1996, und „Muttertag“, 2001).

Verleger Roland Schärer macht seit Jahrzehnten ein schlankes, aber rankes Programm. Wenn dort einmal ein Kriminalroman auftaucht, greife ich zu – hat mich noch nie gereut. Auch dieses Mal nicht, wobei die Fallhöhe stattlich gewesen wäre: Ein Krimi ganz ohne Mord, Mordwaffen, Entführungen, Explosionen, ja sogar ohne Tatort, ohne Leiche, ohne Verdächtige, dazu der Stein des Sisyphos, zu dessen heutiger Variante natürlich das beständige Lesenmüssen beständig schlechter Kriminalromane gehört.

Mich hat es nicht gereut. Wo trifft man schon einen Ermittler namens Theobald Weinzäpfli, partieller Analphabet und Liebhaber von Ovomaltine – bitte aber lauwarm, die Milch – der auf seinem Pony Cinderella zu den Tatorten reitet, dort meistens vor sich hin träumt und am Ende die Fälle trotzdem löst? So dann auch im September 1958, wo ein Polizist nach Tägertschi gerufen wird, um einen Mord aufzuklären, der nicht stattgefunden hat. Stattdessen liegt der Polizist am nächsten Morgen tot im Gästezimmer, erschlagen von einem 700 Kilo schweren Stein. Es hilft, dass Autor Günter Struchen ein Pseudonym und im Hauptberuf Philosophielehrer ist, sehr seltsame Briefwechsel provoziert (128 davon sind im Sammelband „Fertig Robidog!“ veröffentlicht) und es darauf anlegt, dass man nach dem Lesen mehr Fragen hat als vorher. Das muss man ertragen können.

Günter Struchen: Hauptkommissar Theobald Weinzäpfli und das Orakel von Tägertschi. Cosmos Verlag, Bern 2018. 208 Seiten, 34 CHF.

Versatzteillager

Versatzteillager

(AM) Puuh. Die schlichte Wahrheit über das Buch von Mark Johnson ist, dass ich es nicht fassen kann, wie man sich 2018 mit solch einem abgelutschten Cover auf den Markt traut. In welche – nein, Lücke ist es ja nicht – Marktsegmente will Rowohlt mit diesem schon gefühlt zweihundert Mal gesehenen Titelmotiv vorstoßen? Leute an Flughafen und Bahnhof, die ein Buch mit solchem Cover zuhause vergessen haben und jetzt ein ähnliches brauchen, um es dann  irgendwo liegen zu lassen?

irgendwo liegen zu lassen?

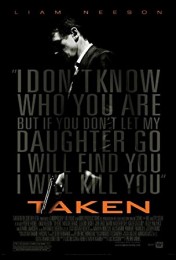

Das ist nicht Second, das ist Siebzehnter Hand. Alleine Liam Neeson habe ich als „Mann mit ausrasiertem Nacken, breiter Schulter und Rücken“ schon auf mindestens fünf Filmplakaten und davon abgeleiteten Buchcovern gesehen. Mit nur zwei Minuten Internet-Recherchezeit war ich bei einem Plakat für „Taken 3“, wo sogar noch der Hubschrauber dabei ist, der ebenfalls aufs Buchcover kam. Und ok, das fand ich ebenso schnell: Rowohlt hat komplett vom schwedischen Verlag übernommen, was es nicht besser macht. Sparmaßnahmen? Globales Cover-up?

Unweigerlich bei mir leider die Assoziation, dass hier nicht nur die Grafikelemente recht beliebig und austauschbar sind. „Politik ist ein schmutziges Geschäft. Manchmal ein tödliches“, lautet der Claim auf der Rückseite. Aha. Hab ich ja noch nie gehört.

Unweigerlich bei mir leider die Assoziation, dass hier nicht nur die Grafikelemente recht beliebig und austauschbar sind. „Politik ist ein schmutziges Geschäft. Manchmal ein tödliches“, lautet der Claim auf der Rückseite. Aha. Hab ich ja noch nie gehört.

Es geht um Schwedens Ministerpräsidenten und dessen Wiederwahl, die er mit einer weltweiten  Energierevolution schaffen will. Die Formel, mit der das möglich wäre, befindet sich im Besitz der Beraterfirma Lionshare. Deren Kunden: mächtige Lobbyisten, die andere Interessen verfolgen. Daher schleust der Ministerpräsiden seinen jungen Umweltreferenten Jonatan Stark bei Lionshare ein. Seine Wege kreuzen sich mit der Pressesprecherin

Energierevolution schaffen will. Die Formel, mit der das möglich wäre, befindet sich im Besitz der Beraterfirma Lionshare. Deren Kunden: mächtige Lobbyisten, die andere Interessen verfolgen. Daher schleust der Ministerpräsiden seinen jungen Umweltreferenten Jonatan Stark bei Lionshare ein. Seine Wege kreuzen sich mit der Pressesprecherin  Betty Lind… die Beiden … Es soll eine Reihe werden. Nun ja.

Betty Lind… die Beiden … Es soll eine Reihe werden. Nun ja.

Mark Johnson, der „im PR-Bereich arbeitet“, wählt eine Badezimmerszene als Einstieg. „Jonatan Stark hatte sich felsenfest vorgenommen, heute pünktlich zur Arbeit zu erscheinen. Allerdings musste er sich noch duschen, rasieren und anziehen …“ Bei Beate Sauer  im Köln von 1947 (siehe weiter oben in den Chops) hat sich solch eine Einführung der Hauptfigur interessanter gelesen. Aber so ist es halt bei zusammengebastelten Wie-immer-wir-sie-nennen-wollen-Büchern.

im Köln von 1947 (siehe weiter oben in den Chops) hat sich solch eine Einführung der Hauptfigur interessanter gelesen. Aber so ist es halt bei zusammengebastelten Wie-immer-wir-sie-nennen-wollen-Büchern.

Mark Johnson: Die schlichte Wahrheit (Den enkla sanningen, 2017). Thriller. Aus dem Schwedischen von Stefan Pluschkat. Rowohlt Taschenbuch, Reinbeck 2018. 349 Seiten, 9,99 Euro.