Der scheindefekte Wahrheitsautomat

Der scheindefekte Wahrheitsautomat

oder Was hat Recherche mit Romankunst zu tun?

Von Dietmar Dath

Nicola Sacco und Bartolomeo Vanzetti, 1927 nach siebenjährigem Schauprozess wegen Mordes hingerichtet, sind die wohl bekanntesten Justizopfer der US-Geschichte. Bereits ein halbes Jahr später veröffentlichte Upton Sinclair damals dazu – in elf aufeinander folgenden Monatsinstallationen – seinen großen zeithistorischen Reportageroman „Boston“. Wert legte er dabei auf die Feststellung: „This book is not fiction, but an effort at history.“ Anlässlich der verdienstvollen Neuübersetzung von Viola Siegemund unternimmt Dietmar Dath die Würdigung einer Romankunst, die im besten und vornehmsten Sinne der Wahrheitsfindung dient.

«Wir haben nur einen schlechten Firnis von Rechtsstaat,

«Wir haben nur einen schlechten Firnis von Rechtsstaat,

der über den Polizeistaat gestrichen wurde

und noch dazu nur über einige Teile des Polizeistaats.»

Karl Liebknecht (1907)

I

Kann ein Roman wahr sein? In welcher Gebrauchsweise des Wortes «Wahrheit» steckt die Möglichkeit, ein Erzählkunstwerk an diesem Wort zu messen? Wer so fragt, weiß wohl schon, dass da ein anderer Wahrheitsbegriff gesucht werden muss als der, an dem man die Geltung einer naturwissenschaftlichen oder mathematischlogischen Aussage eicht. Der gesuchte Wahrheitsbegriff ist frech unsachlich, es geht nicht um Sachen, man will damit von Menschen geschaffene Sachverhalte zu fassen kriegen, soziale, speziell: literarischästhetische.

In den Vereinigten Staaten von Amerika ist man das Ineinandergreifen von Recherche und Erzählkunst seit einiger Zeit gewohnt. Herman Melvilles Moby-Dick (1851) zum Beispiel hat ein langes Vorspiel voller Expositionsmaterial, das dann im Roman auf der Jagd nach dem weißen Wal untergeht wie ein voll beladenes Schiff im Meer. Truman Capotes In Cold Blood (1965) ist eine Kriminalreportage und zugleich vollkommene Prosa. Norman Mailers The Executioner’s Song (1979) schließlich, das großartige Buch über den Fall Gary Gilmore, die wahre Geschichte eines Mannes, der gegen alle humanitären Initiativen, die ihm zu Hilfe kommen wollten, darauf bestand, für Verbrechen, die er begangen hatte, hingerichtet zu werden, vereint die vorzüglichsten Eigenschaften von Melvilles und Capotes Arbeit. Denn Mailers bester Text ist sowohl Ergebnis von umfangreichen Recherchen, Interviews und Dokumentenlektüre als auch die überwältigende Texterfahrung einer mit Beobachtungen nicht zu zähmenden Ereignismonstrosität, die wiederum für einen ganzen historischgesellschaftlichen Gesamtzustand steht.

In den Vereinigten Staaten von Amerika ist man das Ineinandergreifen von Recherche und Erzählkunst seit einiger Zeit gewohnt. Herman Melvilles Moby-Dick (1851) zum Beispiel hat ein langes Vorspiel voller Expositionsmaterial, das dann im Roman auf der Jagd nach dem weißen Wal untergeht wie ein voll beladenes Schiff im Meer. Truman Capotes In Cold Blood (1965) ist eine Kriminalreportage und zugleich vollkommene Prosa. Norman Mailers The Executioner’s Song (1979) schließlich, das großartige Buch über den Fall Gary Gilmore, die wahre Geschichte eines Mannes, der gegen alle humanitären Initiativen, die ihm zu Hilfe kommen wollten, darauf bestand, für Verbrechen, die er begangen hatte, hingerichtet zu werden, vereint die vorzüglichsten Eigenschaften von Melvilles und Capotes Arbeit. Denn Mailers bester Text ist sowohl Ergebnis von umfangreichen Recherchen, Interviews und Dokumentenlektüre als auch die überwältigende Texterfahrung einer mit Beobachtungen nicht zu zähmenden Ereignismonstrosität, die wiederum für einen ganzen historischgesellschaftlichen Gesamtzustand steht.

Der Roman an sich, als erzählerische Form, hat die Aufgabe der Abbildung einer sozialen Totalität, lehrt Georg Lukács. Aus seiner Beschäftigung mit dieser urbürgerlichen Kunstform leitete der Ästhetiker Prinzipien ab, die auch für die von ihm später ins Auge gefasste nachbürgerliche, nämlich sozialistische Kunst verbindlich sein sollten. Besagter Vollständigkeitsanspruch hatte einen klaren sozialen Inhalt: Alle Gruppen, die in einer Gesellschaft vorkommen und deren Geschicke entweder lenken oder exemplarisch erleiden, sollten nach Lukács auch im Roman vorkommen, und der Standpunkt, den das Kunstwerk einnimmt, soll sie alle überblicken. Lukács tat sich indes schwer, im deutschen Sprachraum, der ihm aus vielerlei Gründen ganz besonders am Herzen lag, einleuchtende Beispiele für die Einlösung dieses Anspruchs namhaft zu machen. Da er zu seinem Glück auch dem Drama, einer anderen urbürgerlichen Literaturgattung, besagte Totalität abverlangte, ging er beim Durchsuchen der deutschen Nationalliteratur nicht gänzlich leer aus, sondern konnte zumindest auf Goethes Faust zeigen.

Noch Walter Ulbricht verlangte, diesem Fingerzeig folgend, von den Literaturschaffenden nicht nur der DDR, sondern des gesamten Wirkungsbereich der Oktoberrevolution, sie sollten den sozialistischen Faust oder wenigstens den sozialistischen Egmont schreiben. Die Deutschen verstehen solche Forderungen leicht, weil sie ohnehin davon ausgehen, dass die Wahrheitstotalität eines literarischen Kunstwerks eine gesellschaftliche, eine der Haltung, eine sittliche sein muss. Friedrich Schiller hat ihnen ja die Schaubühne lange vor Ulbricht und dessen Sorgenkind Bertolt Brecht als «moralische Anstalt» nahegebracht, und im nichtsozialistischen Lager hatte sich zum Beispiel Richard Wagner lange vor Lukács nach zwar nicht soziologisch fassbarer, aber doch formalästhetischer Totalität gestreckt und die Ansicht artikuliert, das Theater sei mit entsprechender Unterstützung von Musik und Szenenbild geeignet, überhaupt alle Künste (und mit ihnen alle von Menschen überhaupt einnehmbaren Haltungen zu ihrer Gesellschaftlichkeit) in einer neuen Metagattung zu vereinigen, dem Gesamtkunstwerk.

Das zu Ändernde jeweils geändert, etwa die politische Überzeugung und die kritischen Begriffe, haben sich an Wagners wie Schillers Vorgaben in der Sprache, in der Goethe den Faust schuf, so grundverschiedene Temperamente wie Brecht, Peter Weiss, Rainer Werner Fassbinder und Heiner Müller abgearbeitet (nur Peter Hacks hat nicht mitgemacht; das einzige unter seinen Dramen, für das er eine Gegenwartsrecherche unternahm, Die Sorgen und die Macht, entstanden zwischen 1959 und 1962, hat er erst mehrfach verbessert und dann als Ergebnis eines zu kurz gedachten Kunstwahrheitsverständnisses verworfen, um stattdessen in Mythologie und Geschichte die Stoffe zu suchen, die seinen Themen genug Widerstand entgegensetzten, um aus beider Konfrontation vollendete Formen zu gewinnen).

Der Gedanke, dass eine recht verstandene Wahrheitsfindung das öffentliche Bewusstsein zur Dialog und Diskussionsform zwingt, ist für demokratisch denkende Menschen verführerisch. Dass dergleichen ins Theater gehört, leuchtet erst recht ein, wo gibt’s schließlich mehr Dialog zu sehen und zu hören? Dass man, sobald die Zulassungsbeschränkungen, die öffentliche Debatten in vorbürgerlichen Zeiten noch gehemmt haben, gefallen sind, sogar aus dem, was einmal nur passives Publikum war, eine Instanz schaffen kann, die an dieser Wahrheitsfindung maßgeblich mitwirkt, erscheint zwingend, und so hat man es tatsächlich ausprobiert, in Streit und Aufruhr am Theater, bei der dortselbst durchgeführten Nachbereitung passender Stücke von Weiss und Fassbinder etwa.

Inzwischen ist diese Idee freilich als TalkshowPrinzip auf allen multimedialen Plattformen durchgesetzt. Was von dem, worüber in diesen Foren ununterbrochen geredet wird, recherchiert ist und was fiktiv, darf die ebenfalls allgegenwärtige und pausenlose Metakritik auseinanderfummeln; in Amerika rüttelt der Vorgang inzwischen sogar Präsidentschaftswahlen durch. Misstrauen gegen ein solches dramaturgischdialogisches Wahrheitsfindungsverständnis ist mittlerweile auch schon häufiger artikuliert worden, allerdings selten anders denn als konservatives bis rechtsradikales Ressentiment gegen «Gequassel», gegen das Zerreden von Richtungsentscheidungen, die doch besser eine autoritäre Instanz träfe, und dergleichen.

Immerhin einmal aber hat auch eine linke Stimme Einwände gegen die Vorstellung erhoben, man käme der Wahrheit über Gesellschaftliches mit einer Art Mischung aus Drama und Gerichtsprozess am nächsten. Das war Theodor Adorno in einem Brief an Rolf Hochhuth, den die Frankfurter Allgemeine Zeitung am 10. Juni 1967 abdruckte und der in Adornos Noten zur Literatur (1974) Aufnahme fand.

Der Dramatiker Hochhuth hatte in seinem Stück Der Stellvertreter (1963) die schwankende bis quietistische Haltung der katholischen Kirche zur Vernichtung der europäischen Juden durch die Nazis dargestellt und sich für ein engagiertes Schreiben starkgemacht, an dessen Wahrheitswert Adorno in jenem Brief ernste und wohlbegründete Zweifel anmeldete. Literatur werde heute unredlich, so der Philosoph, wo sie das gesellschaftliche Großunheil zu sauberen Figurenpäckchen verschnüre, die im Theater auftreten können, ihrer eigenen Entscheidungen mächtig und zu persönlichem Leiden fähig. Denn die Vermassung und die schrecklich anonyme Gewalt des Geschichtsprozesses habe es dahin gebracht, dass nur noch bewusstlose Variablen handelten, nur noch entmenschte und entwürdigte Körper in Riesengräber fielen, und wer demgegenüber noch auf der Individualität von Gestalten des Dramas (und, darf man Adorno wohl in seinem Sinne ergänzen, des Romans) bestehe, verbreite über den Stand der gesellschaftlichen Dinge wissentlich und willentlich eine zwar tröstliche, aber eben deshalb auch einlullende und mithin sogar moralisch verwerfliche Unwahrheit.

Der Dramatiker Hochhuth hatte in seinem Stück Der Stellvertreter (1963) die schwankende bis quietistische Haltung der katholischen Kirche zur Vernichtung der europäischen Juden durch die Nazis dargestellt und sich für ein engagiertes Schreiben starkgemacht, an dessen Wahrheitswert Adorno in jenem Brief ernste und wohlbegründete Zweifel anmeldete. Literatur werde heute unredlich, so der Philosoph, wo sie das gesellschaftliche Großunheil zu sauberen Figurenpäckchen verschnüre, die im Theater auftreten können, ihrer eigenen Entscheidungen mächtig und zu persönlichem Leiden fähig. Denn die Vermassung und die schrecklich anonyme Gewalt des Geschichtsprozesses habe es dahin gebracht, dass nur noch bewusstlose Variablen handelten, nur noch entmenschte und entwürdigte Körper in Riesengräber fielen, und wer demgegenüber noch auf der Individualität von Gestalten des Dramas (und, darf man Adorno wohl in seinem Sinne ergänzen, des Romans) bestehe, verbreite über den Stand der gesellschaftlichen Dinge wissentlich und willentlich eine zwar tröstliche, aber eben deshalb auch einlullende und mithin sogar moralisch verwerfliche Unwahrheit.

Die Frage, welche Eingriffe in die Verfahren des klassischen Rollen und Sprechtheaters Adornos Argumente erzwingen, will ich Leuten vom Fach überlassen. Adorno hätte allerdings sicher nicht geleugnet, dass Literaturschaffende, die seinen Widerwillen gegen den Gang der Geschichte teilen, bei der Artikulation dieses Widerwillens nur schwer auf die von ihm beargwöhnten Instrumente großer bürgerlicher Gattungen wie des Dramas (und sei’s als Fernsehserie) oder des Romans (und sei’s als ComicBearbeitung) verzichten können, wenn sie den Kontakt zum zeitgenössischen Publikum nicht ganz verlieren oder von vornherein darauf verzichten wollen. Wo Stücke oder Erzähltexte die Konsequenzen aus Adornos Kritik am alten Figurenmodell ernst nehmen und mit den Illusionen, die er angreift, direkt brechen, werden sie selten Erfolge; Samuel Beckett, den Adorno eben dafür lobte, steht bis heute ziemlich alleine da.

Die Frage, welche Eingriffe in die Verfahren des klassischen Rollen und Sprechtheaters Adornos Argumente erzwingen, will ich Leuten vom Fach überlassen. Adorno hätte allerdings sicher nicht geleugnet, dass Literaturschaffende, die seinen Widerwillen gegen den Gang der Geschichte teilen, bei der Artikulation dieses Widerwillens nur schwer auf die von ihm beargwöhnten Instrumente großer bürgerlicher Gattungen wie des Dramas (und sei’s als Fernsehserie) oder des Romans (und sei’s als ComicBearbeitung) verzichten können, wenn sie den Kontakt zum zeitgenössischen Publikum nicht ganz verlieren oder von vornherein darauf verzichten wollen. Wo Stücke oder Erzähltexte die Konsequenzen aus Adornos Kritik am alten Figurenmodell ernst nehmen und mit den Illusionen, die er angreift, direkt brechen, werden sie selten Erfolge; Samuel Beckett, den Adorno eben dafür lobte, steht bis heute ziemlich alleine da.

Den Normalfall eines erfolgreichen, viel diskutierten politischen Theaterstücks dürfte dagegen eher so etwas wie Singing Jailbirds (1924) repräsentieren, der einzige große Dramenerfolg des amerikanischen Autors Upton Sinclair. Das war ein Stück über Missstände im Rechtssystem des USA und darüber hinaus über das Elend in der Gesamtgesellschaft, zu der dieses Rechtssystem gehört. Singing Jailbirds wirkte bis ins alte Europa – in Deutschland, das damals gerade erst eine Republik (die sogenannte Weimarer) geworden war, nahm ein ganzes Genre sich ein Beispiel daran, das «proletarische Zeittheater».

Bei der Verfolgung politischer Absichten beschränkte sich Sinclair nicht aufs Drama, sondern ließ keine Textform ungenutzt, vom Pamphlet über die Erzählprosa bis zum offenen Brief. Sein Werk bietet daher auch Gelegenheit, zur Ausgangsfrage dieses Nachworts zurückzukehren: Kann ein Roman wahr sein?

III

Der kurze Rundgang durchs Dramatische hat eine Fülle von Problemen angerissen und damit gezeigt, dass man vielleicht besser nicht pauschal nach einer ganzen Gattung fragt. Konkreter also: Ist Upton Sinclairs Roman Boston wahr? Hat der Autor in diesem Buch die Wahrheit, eine Wahrheit, wenigstens irgendetwas Wahres über Leben, Leiden und Tod des Fabrikarbeiters Nicola Sacco und des Fischverkäufers Bartolomeo Vanzetti geschrieben, die 1927 hingerichtet wurden, weil das Rechtssystem zu dem Urteil gelangt war, die beiden hätten im April 1920 einen Raubüberfall auf die Schuhfabrik Slater and Morrill in South Braintree in Massachusetts begangen und dabei den Zahlmeister Frederick Parmenter und den Wachmann Alessandro Berardelli erschossen?

Upton Sinclair stellt die Hinrichtung von Sacco und Vanzetti, deren Sympathien für den Anarchismus gerichtsbekannt waren, als einen politischen Justizmord dar, den man ihrer Gesinnung wegen beging. Aus der Luft gegriffen ist diese Anschuldigung ganz gewiss nicht: Es gab seinerzeit in großem Umfang Bespitzelung und Repression gegen jede linke Opposition, die in den Vereinigten Staaten von Anfang an vergleichsweise schlecht organisiert und programmatisch auf Ideen aus anderen Erdteilen gestützt war.

Der im Vergleich zur Alten Welt erschreckend niedrige Organisationsgrad derjenigen Oppositionellen, die von dieser Bespitzelung und dieser Repression tyrannisiert wurden, ergab sich daraus, dass im amerikanischen 19. Jahrhundert dort keine der europäischen oder russischen Arbeiterbewegung vergleichbare Erscheinung aufgekommen war, die ihre Selbsterziehung im Spannungsfeld zwischen ökonomischen und politischen Kämpfen hätte vollziehen können. Die ausgebeuteten und unterdrückten Klassen der USA waren gespalten, zum Beispiel entlang ethnischer Grenzlinien. Wo das nicht zur Bildung von Selbsthilfeorganisationen führte, die oft mehr mit Banden zu tun hatten als mit den Combinations, Trade Unions, der Labour Party oder der Sozialdemokratie der Alten Welt, führte es zu perspektiv armem Individualismus («Vom Tellerwäscher zum Millionär», «Ich kann ja jederzeit meine Sachen zusammenpacken und weiter nach Westen ziehen»), zu schwärmerischem Idealismus und ebenso schwärmerischem Aktionismus.

Der im Vergleich zur Alten Welt erschreckend niedrige Organisationsgrad derjenigen Oppositionellen, die von dieser Bespitzelung und dieser Repression tyrannisiert wurden, ergab sich daraus, dass im amerikanischen 19. Jahrhundert dort keine der europäischen oder russischen Arbeiterbewegung vergleichbare Erscheinung aufgekommen war, die ihre Selbsterziehung im Spannungsfeld zwischen ökonomischen und politischen Kämpfen hätte vollziehen können. Die ausgebeuteten und unterdrückten Klassen der USA waren gespalten, zum Beispiel entlang ethnischer Grenzlinien. Wo das nicht zur Bildung von Selbsthilfeorganisationen führte, die oft mehr mit Banden zu tun hatten als mit den Combinations, Trade Unions, der Labour Party oder der Sozialdemokratie der Alten Welt, führte es zu perspektiv armem Individualismus («Vom Tellerwäscher zum Millionär», «Ich kann ja jederzeit meine Sachen zusammenpacken und weiter nach Westen ziehen»), zu schwärmerischem Idealismus und ebenso schwärmerischem Aktionismus.

In Sinclairs Buch wird diese erweiterte Vorgeschichte, Hintergrundperspektive und Folgenlandschaft allenfalls angedeutet. Das macht nichts, es gibt andere, sehr gute Bücher darüber, zum Beispiel Chants Democratic. New York City and the Rise oft he American Working Class, 1788–1850 (1984) von Sean Wilentz, The Wobblies. The Story of the IWW and Syndicalism in the United States (1999) von Patrick Renshaw oder den Comicband Wobblies! A Graphic History of the Industrial Workers of the World (2005) von Paul Buhle und Nicole Schulman.

Der Historiker, Dramatiker und linke Aktivist Howard Zinn hat in einem späten Vorwort zu einer zehn Jahre nach Sinclairs Tod erschienenen Neuausgabe von Boston daran erinnert, dass in der historischen Periode, die der Verhaftung und Verurteilung von Sacco und Vanzetti unmittelbar voranging, schwere Sozialbeben die ökonomisch aufstrebende Nation erschüttert hatten: Eisenbahnbeschäftigte waren 1877 rebellisch geworden und hatten zeitweise gar die Stadt St. Louis in ihre Gewalt gebracht, anarchistisch gelenkte wilde Streiks hatten 1886 Chicago an den Rand des Bürgerkrieges getrieben, in der Stahlindustrie waren 1892 ähnliche Unruhen ausgebrochen, Textil und Bergarbeiteraufstände waren blutig niedergeschlagen worden, teils von bewaffneten Abteilungen der Bundesregierung, teils von bezahlten Streikbrecher und Repressionsverbänden im Sold schwerreicher Kapitalisten wie der RockefellerÖlunternehmerfamilie.

Der Historiker, Dramatiker und linke Aktivist Howard Zinn hat in einem späten Vorwort zu einer zehn Jahre nach Sinclairs Tod erschienenen Neuausgabe von Boston daran erinnert, dass in der historischen Periode, die der Verhaftung und Verurteilung von Sacco und Vanzetti unmittelbar voranging, schwere Sozialbeben die ökonomisch aufstrebende Nation erschüttert hatten: Eisenbahnbeschäftigte waren 1877 rebellisch geworden und hatten zeitweise gar die Stadt St. Louis in ihre Gewalt gebracht, anarchistisch gelenkte wilde Streiks hatten 1886 Chicago an den Rand des Bürgerkrieges getrieben, in der Stahlindustrie waren 1892 ähnliche Unruhen ausgebrochen, Textil und Bergarbeiteraufstände waren blutig niedergeschlagen worden, teils von bewaffneten Abteilungen der Bundesregierung, teils von bezahlten Streikbrecher und Repressionsverbänden im Sold schwerreicher Kapitalisten wie der RockefellerÖlunternehmerfamilie.

Die Namen, die unterm Verdacht der Rädelsführerschaft ins Visier dieser militanten Reaktion gerieten, kennt in Europa kaum jemand, obwohl beispielsweise der Sozialist Eugene V. Debs insgesamt fünf Mal fürs Präsidentenamt kandidierte, dabei bis zu einer Million Stimmen gewinnen konnte und noch heute von Leuten wie Bernie Sanders verehrt wird, dem Senator aus Vermont, der 2016 Hillary Clinton im Vorwahlkampf um die Präsidentschaftskandidatur für die Demokraten unterlag.

IV

Fragt man im frühen 21. Jahrhundert altgediente deutsche, französische oder britische Linke nach den USA, hört man häufig etwas wie: Da drüben sind sie produktionstechnisch seit über hundert Jahren weiter, aber politisch immer hintendran. Daraus soll man nicht folgern, dass europäische Linke von denen jenseits des Atlantiks nichts hätten lernen können oder gelernt haben – ästhetische Modernität zum Beispiel: Brecht hat für Die Heilige Johanna der Schlachthöfe (geschrieben 19291930, Uraufführung erst 1959) stark (und nicht nur stofflich) von Sinclairs Romanerstling The Jungle (1906)  profitiert; man könnte noch Pier Paolo Pasolinis quasi semi anti dokumentarischen, Fragment gebliebenen Roman Petrolio (entstanden zwischen 1972 und 1975) danach befragen, ob dieses Buch überhaupt möglich gewesen wäre, wenn es nicht zuvor Werke wie Sinclairs Oil! (1927) gegeben hätte.

profitiert; man könnte noch Pier Paolo Pasolinis quasi semi anti dokumentarischen, Fragment gebliebenen Roman Petrolio (entstanden zwischen 1972 und 1975) danach befragen, ob dieses Buch überhaupt möglich gewesen wäre, wenn es nicht zuvor Werke wie Sinclairs Oil! (1927) gegeben hätte.

Wer Kunst als Werbemittel für bestimmte, etwa linke Ideen einsetzen will (eine legitime Gebrauchsweise, wenn dabei gute Kunst entsteht), kommt an amerikanischen Standards (oft sehr verkürzt «Pop» genannt, wobei man dann die Beiträge zur Popkultur unterschlägt, die andere Weltgegenden geleistet haben) nicht vorbei, aber wieder umgekehrt ist der sozialpolitische Nachzüglercharakter des amerikanischen öffentlichen Lebens schwer zu bestreiten, bedenkt man auch nur, dass gewisse fundamentale soziale Sicherungssysteme, wie sie zum Beispiel in Deutschland (dort vornehmlich mit dem Ziel, die SPD auszubremsen) Bismarck schon im späten 19. Jahrhundert einrichten ließ, in den USA erst unter dem dezidiert prokapitalistischen Stichwort New Deal in den Dreißigerjahren unter Franklin Delano Roosevelt ausprobiert wurden.Ein Deal ist bekanntlich ein Geschäftsabschluss, ein kaufmännischer Vorgang also. Dass etwas so heißt, das von der bürgerlichliberalen Linken in den USA bis heute als Willensakt eines mächtigen Linksliberalen bewundert wird, sagt viel über diese Linke.

In Wirklichkeit war Roosevelts Soforthilfeprogramm die Anpassungsleistung eines großen Flächenstaates an sozioökonomische Bedingungen des ersten wirklichen Weltmarkts der Geschichte; eine Leistung, die ähnlich zeitgleich von alles andere als bürgerlichlinksliberalen, nämlich brutal rechtsautoritären Verwaltungsverantwortlichen unter erheblichem Zugzwang ebenfalls erbracht wurde, wie Wolfgang Schivelbuschs Studie Entfernte Verwandtschaft. Faschismus, Nationalsozialismus, New Deal 1933–1939 (2005) gezeigt hat. Diese Art Tiefenperspektive war nie Upton Sinclairs Sache, so wenig wie allzu stures Festhalten an einmal gefassten Meinungen; den New Deal hat er mal als mutigen Schritt hin zu mehr Gerechtigkeit befürwortet, dann wieder als bloße Kosmetik an einem System beargwöhnt, das er sich gründlicher geändert wünschte.

Eine persönliche Begegnung mit Roosevelt überzeugte den Schriftsteller von der Aufrichtigkeit des Politikers, Sinclairs spätestes überliefertes Urteil über den New Deal ist ein von persönlicher Sympathie gefärbter Fehlschluss: Roosevelt sei ein tragischer Reformist gewesen, der die friedliche Transformation der USA in etwas, das dem Sozialismus zumindest hätte nahekommen können, im Sinn gehabt habe, was er dann wegen außerökonomischer und außenpolitischer Zwänge nicht habe vollbringen können, die ihm erst Hitler und dann die UdSSR aufoktroyiert hätten.

Eine gründlichere Verkennung der Tatsache, dass staatliche Belebungsprogramme für krisengeplagte Volkswirtschaften, wie sie sich John Maynard Keynes ausdachte und Roosevelt durchführte, gerade von Rüstung entscheidend mitgetragen werden, kann man sich kaum vorstellen.

Die Weltverbesserung, an der Roosevelt nach Ansicht des späten Sinclair so knapp gescheitert war, versprach sich der Autor allerdings im Allgemeinen nicht von Politikern, sondern schon zu der Zeit, da er Boston schrieb, von allerlei Basisbewegungen für eine kooperativgenossenschaftliche Wirtschaftsweise. Sinclair war ein Mann der Bewegungspolitik, und sein Aktivismus passte wohl zu einem Land, in dem auch die Bürger, nicht nur das Proletariat, eine reiche politische Bewegungsgeschichte hatten, an die sie sich zu Sinclairs Zeit noch gut erinnerten – man denke an die Boston Tea Party und Thomas Paines Ideen einer Aktionseinheit jener Bürger mit den Besitzlosen, um die (britische) Erblast des Mittelalters abzustreifen (die Realität sah dann so aus, dass die Mittellosen beim Hinauswerfen der Engländer aus der Neuen Welt verheizt wurden).

Die Freiheit, die sich die TeaPartyBourgeoisie wünschte, hieß natürlich Handelsfreiheit, die Gleichheit hieß Wettbewerb am Markt unter Voraussetzung der Ungleichheit, also ungleicher Tausch lebendiger Arbeit gegen Lohn. Diese Voraussetzungen des bürgerlichen Liberalismus nahm die amerikanische Linke nur da unter Feuer, wo Ideen aus der Alten Welt sie dazu ermutigten. Der 1878 in Baltimore geborene Sinclair etwa holte sich entscheidende Anregungen bei August Bebels Die Frau und der Sozialismus (1879) und Fürst Kropotkins Gegenseitige Hilfe (1902).

Auch die anarchistischen Zeitungen, die Sacco und Vanzetti lasen, waren voll von politischen Zündfunken aus anderen Weltgegenden. Damit diese Funken keinen Großbrand entzünden konnten, organisierten die Besitzenden und ihr Staat die oben erwähnte Repression, die so heftig war, dass noch Kunstwerke unserer Tage Echos davon weitertragen, etwa Thomas Pynchons Roman Against the Day (2006) oder Clint Eastwoods Film J. Edgar (2011).

Auch die anarchistischen Zeitungen, die Sacco und Vanzetti lasen, waren voll von politischen Zündfunken aus anderen Weltgegenden. Damit diese Funken keinen Großbrand entzünden konnten, organisierten die Besitzenden und ihr Staat die oben erwähnte Repression, die so heftig war, dass noch Kunstwerke unserer Tage Echos davon weitertragen, etwa Thomas Pynchons Roman Against the Day (2006) oder Clint Eastwoods Film J. Edgar (2011).

VI

Die Kämpfe, in die Upton Sinclair sich nach Kräften einmischte, endeten nicht mit seinem Tod. Als er 1968 starb, war er neunzig Jahre alt; man verbindet das Jahr allgemein mit der Geburt einer sogenannten Neuen Linken, aber auch im Kampf gegen sie wurde das todernste Spiel, von dem Boston erzählt, fortgesetzt. In Gestalt studentischer Maoisten, deren Ideen diesmal nicht aus Russland oder Deutschland, sondern aus China stammten, wurde jene Neue Linke vom FBI daher genauso unterwandert, erfundener Verbrechen angeklagt, entzweit und zerstört wie die Alte Linke, die Sinclair gekannt hatte. Das volle Ausmaß der Verfolgung der Radikalsten unter den Achtundsechzigern wird erst in unseren Tagen nach Aktenlage erkennbar und aufgearbeitet in Büchern wie Heavy Radicals: The FBI’s Secret War on America’s Maoists (2014).

Für Sinclair war das Schicksal, das Sacco und Vanzetti erlitten, Teil jener Kampfgeschichte. Stimmt diese Auffassung? Oder war’s doch bloß ein Kriminalfall? Das Geld, das bei dem Überfall erbeutet wurde, ist nie gefunden worden. Man hätte die beiden freisprechen können. Der Roman von Sinclair sagt, man hätte es tun müssen. Noch einmal: Ist das wahr, darf oder muss man das so sehen?

Für Sinclair war das Schicksal, das Sacco und Vanzetti erlitten, Teil jener Kampfgeschichte. Stimmt diese Auffassung? Oder war’s doch bloß ein Kriminalfall? Das Geld, das bei dem Überfall erbeutet wurde, ist nie gefunden worden. Man hätte die beiden freisprechen können. Der Roman von Sinclair sagt, man hätte es tun müssen. Noch einmal: Ist das wahr, darf oder muss man das so sehen?

Dass Romane wahr sein können, erscheint uns heute noch zweifelhafter als früheren Zeiten, leben wir doch in einer Epoche, da nicht nur die Textwissenschaft, sondern sogar das lesende Breiten und Laienpublikum allgemein Wahrheitsansprüchen von Texten, selbst sorgfältig recherchierten, mit äußerstem Misstrauen zu begegnen gelernt hat.

Upton Sinclair lebte und wirkte in einer naiveren Epoche. Damals hatten Politiker einerseits und politische Schriftsteller andererseits einander noch anderes vorzuwerfen als «FakeNews» und Lügen, zum Beispiel, dass das, was sie sagten oder taten, geeignet sei, die öffentliche Moral zu untergraben. Ein anderer Präsident mit Nachnamen Roosevelt als der schon erwähnte, nämlich einer mit den Vornamen Theodore, nannte Leute wie Sinclair unter Verweis auf jenes Gefährdungspotenzial gern muckrakers, also: Leute, die Dreck aufwirbeln. Ob so ein Dreck die Wahrheit war, spielte für den Vorwurf gar keine Rolle, derart unschuldig war die Zeit. Heute dagegen kommen die Dreckaufwirbler gar nicht hinterher, wenn beispielsweise der amerikanische Präsident Sätze sagt, die es mit der Wahrheit nicht so genau nehmen, und gleichzeitig müssen sich dieselben Journalisten von wütendem Publikum das Schimpfwort «Lügenpresse» gefallen lassen, so wenig vertraut man dem, was in den USA mainstream media heißt.

VII

Ich arbeite seit bald zwanzig Jahren im Zeitschriften und Zeitungswesen, siebzehn davon, mit einer kleinen Unterbrechung, bei der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. An diesem Arbeitsplatz lässt man sich weder gern vorwerfen, man lüge, noch will man hören, man wirble Dreck auf. Mit den schweren neuen Zeiten kommt man zurecht, indem man Haltung und Humor bewahrt.

Ein Gleichnis: Im zweiten Stock des Redaktionsgebäudes stehen zwei Automaten für kleine Speisen und Getränke. Auf derselben Etage ist die Onlineredaktion untergebracht, eine Treppe höher wohnt die politische Abteilung, und noch ein Stockwerk darüber wird das Feuilleton gemacht, das bekanntlich mit der Wirklichkeit und der Wahrheit nur mittelbar zu tun hat, nämlich auf dem Umweg über Ästhetisches, Romane zum Beispiel.

Der Weg zum Essen und Trinken, zum Materiellen und Tatsächlichen, ist hier damit für Leute, die beim Feuilleton arbeiten, ein bisschen weiter als für diejenigen, die sich dauernd mit den politischen Gegebenheiten herumschlagen, und diese wiederum sind nicht so schnell am Automaten wie diejenigen, die sich im Netz auskennen. Neuerdings klebt irgendein übereifriger Mensch vom Automatenwartungsdienst schon bei kleinsten Problemen mit der Wechselgeldausgabe der Getränkemaschine sofort einen gelben Haftzettel mit der Aufschrift «DEFEKT» über den Münzeinwurfschlitz des Geräts. Die Journalistinnen und Journalisten im Haus sind es jedoch gewohnt, Behauptungen anderer zu überprüfen, werfen also trotzdem Geld ein und erleben dann oft, dass der Apparat die gewünschte Cola oder Limo eben doch herausrückt, also überhaupt nicht defekt ist. Nach einer Weile hinterlassen die Rechercheprofis dabei einen leicht abgeknickten Warnzettel, dem man ansieht, dass seiner Botschaft niemand Glauben schenken muss. Er klebt dann da, bis ihn jemand abreißt. Wieder ein paar Tage später hat die bemitleidenswert verantwortungsbewusste Person, die uns davor bewahren will, um ein paar Cent geprellt zu werden, an derselben Stelle wie zuvor einen neuen Zettel angebracht, auf dem erneut «DEFEKT» steht.

Neulich hat jemand den mediengeschichtlichen Moment, den wir erleben, auf den Punkt gebracht: Klein, aber deutlich lesbar stand unter dem Wort «DEFEKT» auf dem wieder einmal abgeknickten Hinweis das Wort «Lügenpresse». Witze, sieht man, können das Ergebnis von Recherchen sein.

Auch Upton Sinclair hat für sein ganz und gar nicht witziges Buch recherchiert, 1922 einen Gefängnisbesuch absolviert und später, nach der Hinrichtung von Sacco und Vanzetti, in neun Monaten sein Recherchefazit aufgeschrieben. Sogar an den Totalitätsanspruch im Sinne von Georg Lukács hat er dabei gedacht: Sinclairs Romanfigur Cornelia Thornwell liefert den Abstand zwischen den Klassen mit, indem sie sich aus einer Welt der Bessergestellten in die der schlecht Behandelten begibt. Holt Sinclair sich damit Wahrheit, stellt er sie so her?

Auch Upton Sinclair hat für sein ganz und gar nicht witziges Buch recherchiert, 1922 einen Gefängnisbesuch absolviert und später, nach der Hinrichtung von Sacco und Vanzetti, in neun Monaten sein Recherchefazit aufgeschrieben. Sogar an den Totalitätsanspruch im Sinne von Georg Lukács hat er dabei gedacht: Sinclairs Romanfigur Cornelia Thornwell liefert den Abstand zwischen den Klassen mit, indem sie sich aus einer Welt der Bessergestellten in die der schlecht Behandelten begibt. Holt Sinclair sich damit Wahrheit, stellt er sie so her?

VIII

Anders als die Deutschen sind die Nordamerikaner dem Tiefsinn im Allgemeinen abgeneigt; selbst in der Philosophie werden Fragen nach dem Wahren, Schönen und Guten in den USA im Gegensatz zu unserer Gegend eher pragmatisch als grundsätzlich gestellt und beantwortet. Es gab und gibt dort paradoxerweise sogar Denker, die für diese Abneigung gegen den Tiefsinn einigermaßen tiefsinnige Begründungen finden.

Der 2007 verstorbene amerikanische Philosoph Richard Rorty, der als junger Mensch Anhänger sozialrevolutionärer Ideen von auswärts (nämlich der Lehren Leo Trotzkis) gewesen und als Erwachsener zum linksbürgerlichen Verfassungspatriotismus gelangt war, gehörte zu diesen Denkern und wollte auf den Begriff der Wahrheit ganz verzichten. Denn der Gebrauch dieses Begriffs, so dachte und schrieb Rorty, setze voraus, dass sich die menschliche Welterschließungsarbeit zwar nicht insgesamt, aber doch wenigstens für einzelne Sachverhalte, deren Formulierung in Satzform man dann «wahr» nennen kann, zum Abschluss bringen lasse. Wer die Wahrheit gefunden hat, muss nicht mehr weiterfragen, wer noch weiterfragen muss, hat die Wahrheit nicht gefunden. Dass der Moment, an dem man nicht mehr weiterfragen muss, jemals erreicht werden könne, sei aber, so Rorty, eine ebenso unbestätigte wie prinzipiell unbeweisbare Annahme – man habe das früher nur nicht bedacht und deshalb etwa Newtons Gravitationsgesetze für wahr, sprich: endgültig richtig gehalten, bis Einstein die Notwendigkeit aufgefallen sei, sie zu relativieren. Es gebe, lehrte Rorty, überhaupt keine seriöse Tatsachenbehauptung, der nicht irgendwann eine Widerlegung begegnen könne.

Um nun aber die für ein gesittetes Zusammenleben der Menschen unerlässliche negative Sanktionierung der Lüge nicht im Zuge der vorgeschlagenen Preisgabe des Wahrheitsbegriffs gleich mit preiszugeben, schlug Rorty vor, den Begriff Wahrheit durch den Begriff Wahrhaftigkeit zu ersetzen. Menschen, die lügen (statt etwa nur: sich irren), sind ja bekanntlich Menschen, die etwas sagen, das sie selbst nicht für zutreffend halten. Solche Menschen wollte Rorty auch nach seiner Begriffsreform missbilligen dürfen. Wer etwas sagt oder schreibt, fand Rorty, übernimmt eine spezifische Sorte Verantwortung, steht nämlich dafür ein, was da gesagt ist. Was heißt «dafür einstehen»? Man bürgt nach Rortys Auffassung für Behauptungen mit der Disposition zu gewissen Handlungen oder Unterlassungen. Wer etwa sagt, dass es auf der Erde Schwerkraft gibt, wird nicht ohne Flugmaschine von einem sehr hohen Punkt aus ins Leere springen und dabei auch noch erwarten, einfach davonfliegen zu können. Rortys Wahrhaftigkeitsbegriff ist folglich «pragmatisch» im engsten Sinn, nämlich handlungsorientiert. Das macht ihn gut geeignet für politische Nutzanwendungen. Darüber hinaus zieht er die Konsequenz aus gewissen Überlegungen der Sprachwissenschaft und der Sprachphilosophie, die gerade aufkamen, als Sacco und Vanzetti vor Gericht saßen. Diese Überlegungen tragen dem Umstand Rechnung, dass Wörter wie «Wahrheit» und «Wahrhaftigkeit» eher sprachliche als tatsächliche Verhältnisse bezeichnen, insofern beispielsweise nur ein Satz über einen Stein wahr oder wahrhaftig sein kann, nicht aber der Stein selbst. Ein Urteil in einer Gerichtsverhandlung über einen Raubüberfall kann wahr oder wahrhaftig sein, ein Raubüberfall als solcher dagegen nicht. Wie aber vergleicht man Sätze mit Sachen? Die Sprachphilosophie hat ihre Not damit: Wenn der Satz «Die Katze ist im Haus» lautet, kann man zwar auf die Katze und das Haus zeigen, wenn man erklären soll, was die beiden Wörter «Katze» und «Haus» bedeuten, aber wie zeigt man auf «ist»?

Um nun aber die für ein gesittetes Zusammenleben der Menschen unerlässliche negative Sanktionierung der Lüge nicht im Zuge der vorgeschlagenen Preisgabe des Wahrheitsbegriffs gleich mit preiszugeben, schlug Rorty vor, den Begriff Wahrheit durch den Begriff Wahrhaftigkeit zu ersetzen. Menschen, die lügen (statt etwa nur: sich irren), sind ja bekanntlich Menschen, die etwas sagen, das sie selbst nicht für zutreffend halten. Solche Menschen wollte Rorty auch nach seiner Begriffsreform missbilligen dürfen. Wer etwas sagt oder schreibt, fand Rorty, übernimmt eine spezifische Sorte Verantwortung, steht nämlich dafür ein, was da gesagt ist. Was heißt «dafür einstehen»? Man bürgt nach Rortys Auffassung für Behauptungen mit der Disposition zu gewissen Handlungen oder Unterlassungen. Wer etwa sagt, dass es auf der Erde Schwerkraft gibt, wird nicht ohne Flugmaschine von einem sehr hohen Punkt aus ins Leere springen und dabei auch noch erwarten, einfach davonfliegen zu können. Rortys Wahrhaftigkeitsbegriff ist folglich «pragmatisch» im engsten Sinn, nämlich handlungsorientiert. Das macht ihn gut geeignet für politische Nutzanwendungen. Darüber hinaus zieht er die Konsequenz aus gewissen Überlegungen der Sprachwissenschaft und der Sprachphilosophie, die gerade aufkamen, als Sacco und Vanzetti vor Gericht saßen. Diese Überlegungen tragen dem Umstand Rechnung, dass Wörter wie «Wahrheit» und «Wahrhaftigkeit» eher sprachliche als tatsächliche Verhältnisse bezeichnen, insofern beispielsweise nur ein Satz über einen Stein wahr oder wahrhaftig sein kann, nicht aber der Stein selbst. Ein Urteil in einer Gerichtsverhandlung über einen Raubüberfall kann wahr oder wahrhaftig sein, ein Raubüberfall als solcher dagegen nicht. Wie aber vergleicht man Sätze mit Sachen? Die Sprachphilosophie hat ihre Not damit: Wenn der Satz «Die Katze ist im Haus» lautet, kann man zwar auf die Katze und das Haus zeigen, wenn man erklären soll, was die beiden Wörter «Katze» und «Haus» bedeuten, aber wie zeigt man auf «ist»?

Man kann Rortys Gedankengang, «Wahrhaftigkeit» sei ein nützlicherer Begriff als «Wahrheit», durchaus anzweifeln: Dass Menschen nur behaupten sollen, was sie glauben, heißt ja letztlich wieder nur, dass sie ihre Behauptungen in dem altmodischen Sinn, den Rorty loswerden will, für wahr, also für allen Anfechtungen gegenüber stabil halten. Sein Nebengedanke der Handlungsorientierung aber hat den gewaltigen Vorteil, die Verbindlichkeit des Wunsches, es solle nicht gelogen werden, zu erhöhen, indem man damit nämlich jede Aussage zur Angabe darüber veredelt, was man zu tun bereit ist und was nicht. Die Wahrheit oder Unwahrheit einer Äußerung lässt sich, das nehme ich von Rorty gerne an, ohne meine Wörter «Wahrheit» und «Unwahrheit» durch «Wahrhaftigkeit» oder «Unwahrhaftigkeit» zu ersetzen, sehr präzise als ein Verhältnis der handlungsbezogenen Voraussetzungen dieser Äußerung zu ihren ebenfalls handlungsbezogenen Konsequenzen bestimmen.

Ein politischer Roman kann nach dieser Auffassung nur dann wahr sein, wenn die behaupteten Voraussetzungen der Erzählhandlung und die politischen Konsequenzen, die man aus der Erzählung ziehen kann, den Figuren und ihren Urbildern gerecht werden. Unter «Gerechtigkeit» verstehe ich in diesem Zusammenhang die wahre Feststellung darüber, ob spezifische Leute sich an die Wahrheit halten oder nicht. Damit ist verlangt, dass bei der Lektüre eines Romans zwischen in diesem Roman dargestellten Leuten unterschieden werden kann, die so handeln, wie ihre Behauptungen das verlangen, und anderen, die das nicht tun.

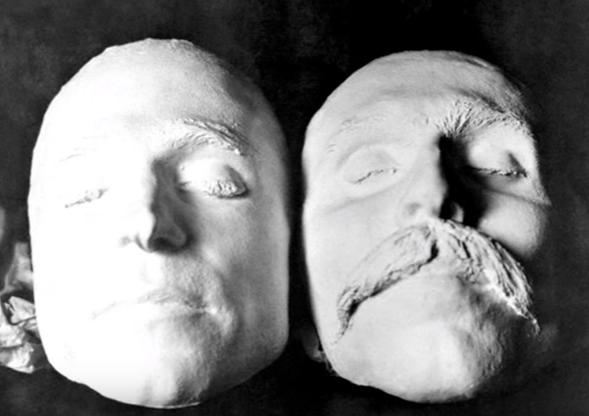

Das Verhalten von Sacco und Vanzetti entsprach den Grundsätzen, zu denen sie sich in ihren Äußerungen, von Einlassungen vor Gericht bis zum erschütternden Abschiedsbrief vor der Hinrichtung, bekannt haben. Das Verhalten derer, die diese beiden Männer verurteilt und getötet haben, spuckt dagegen den Grundsätzen der rechtsstaatlich gleichen Justiz für alle und der bürgerlichen Demokratie, von denen diese Verfolger öffentlich geredet haben, ins Gesicht. So liest man es in Upton Sinclairs Boston, so belegen es die Dokumente des juristischen wie des politischen Falls, von dem das Buch handelt. Die Untersuchung, die ich durchführen wollte, ist damit beendet, und sie hat ein Ergebnis.

Das Verhalten von Sacco und Vanzetti entsprach den Grundsätzen, zu denen sie sich in ihren Äußerungen, von Einlassungen vor Gericht bis zum erschütternden Abschiedsbrief vor der Hinrichtung, bekannt haben. Das Verhalten derer, die diese beiden Männer verurteilt und getötet haben, spuckt dagegen den Grundsätzen der rechtsstaatlich gleichen Justiz für alle und der bürgerlichen Demokratie, von denen diese Verfolger öffentlich geredet haben, ins Gesicht. So liest man es in Upton Sinclairs Boston, so belegen es die Dokumente des juristischen wie des politischen Falls, von dem das Buch handelt. Die Untersuchung, die ich durchführen wollte, ist damit beendet, und sie hat ein Ergebnis.

Der Roman Boston ist wahr.

Dietmar Dath

Mit freundlicher Genehmigung des Autors und des Manesse Verlags, bei dem die Neuübersetzung von Viola Siegemund erschienen ist. Der Roman „Boston„wurde erstmals von Februar bis November 1928 in monatlichen Fortsetzungen in der New Yorker Literaturzeitschrift „The Bookman“ veröffentlicht.

Upton Sinclair: Boston. Aus dem Amerikanischen von Viola Siegemund. Nachwort von Dietmar Dath. Manesse Verlag, München 2017. 1040 Seiten, Leinen mit Schutzumschlag, 42,00 Euro. Verlagsinformationen.