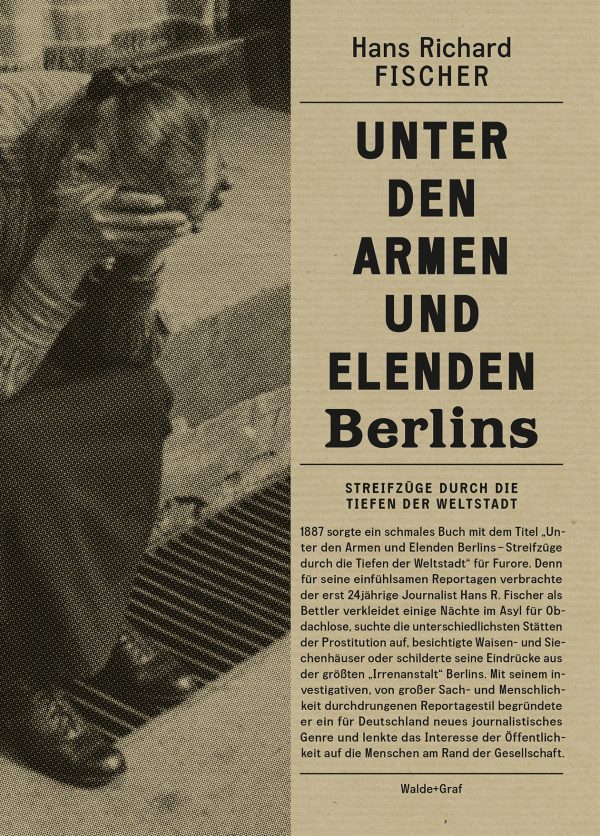

Unter den Armen und Elenden Berlins

1887 war dieser schmale Band ein Aufreger. Investigative Berichterstattung, wie man sie nicht gewohnt war und wie sie ein journalistisches Genre mitbegründete. Ihr Autor Hans Richard Fischer war damals ganze 24 Jahre alt. Für seine Reportagen vom Rand der Gesellschaft verkleidete er sich als Bettler, verbracht einige Nächte im Asyl für Obdachlose in der Berliner Friedrichstraße, besuchte die unterschiedlichsten Stätten der Prostitution oder die „Irrenanstalt“ Dalldorf. Jetzt werden sie erstmals seit 1887 wieder aufgelegt. Mit freundlicher Genehmigung von Peter Graf präsentieren wir Ihnen einen Textauszug.

Kapitel 5: Nachts in den Straßen

Es ist nahe an Mitternacht. Noch pulsirt in der Leipziger- und Friedrichstraße, den „Linden“ weltstädtisches Leben. Nur allmählich leeren sich die Wirthschaften und besseren Lokale der Friedrichstadt. Je verlassener diese Stätten werden, desto mehr füllen sich die Cafès. Dieselben kommen noch immer auf ihre Rechnung und der anfangs so fürchterlich erschienene Polizei-Ukas (8) vom 1. Juli 1887, welcher der Demimonde das Betreten der Hauptverkehrsadern der Weltstadt verbietet, hat den „Damen“ im Großen und Ganzen wenig geschadet. Gingen sie früher, so fahren sie jetzt zu den Märkten, auf denen sie ihre Leiber dem Meistbietenden überlassen. Zweifellos ist die Physiognomie der auf den Index stehenden Straßen eine andere geworden und es muß zugegeben werden, daß das nächtliche Treiben in ihnen bis zu dem erwähnten Zeitpunkt häufig in wahre Schamlosigkeiten ausartete. In der Rosenthaler- und der Luisenstadt ist das Bild der Cafès ein weniger bestechendes, als wie in der Friedrichstadt. Man ist offener und rücksichtsloser. Auch das Zuhälterthum giebt sich frecher. Je näher man kommt, desto glänzender das Aeußere, desto stärker die Heuchelei und desto geschminkter das Laster. Eine Reihe niedriger, langgestreckter Wagen mit Aepfelsinen, Feigen und anderen Süßigkeiten angefüllt, steht in angemessenen Entfernungen die Friedrichstraße entlang. Ihre Besitzer sind auf steter Lauer vor den Schutzleuten, da eine polizeiliche Vorschrift das dauernde Stillstehen der Waarenfahrzeuge verbietet. Junge und alte Krüppel, Frauen und Kinder bieten hockend oder stehend mit monotonen, heiseren Stimmen „Schweden“- und Wachsstreichhölzer an. Knaben, halbwüchsige Burschen und Mädchen rennen mit ihren Blumenvorräthen vor den Passanten her und machen in eindringlichster Weise auf die „schönen Vergißmeinnichts“, Veilchen und Rosen aufmerksam. Bisweilen erblickt man ein liebliches Kindergesicht unter den Blumenverkäuferinnen, kaum glaubend, daß ein solches dem vierten Stande entsprossen sein könnte. Bittere Noth im Elternhause, Verzweiflung, nur zu oft aber auch die egoistischste Berechnung gewissenloser Pfleger, treiben jene Kinder des Proletariats hinaus in das Dunkel und die Gefahren der Nacht. Sie leiden sammt und sonders Schiffbruch. Das flimmernde, lockende Weltstadtgetriebe, der stete Umgang mit schon Verderbten, die vielfache Versuchung und das eigene Elend treiben unaufhaltsam auf ihn zu. Gewiß, der Mensch kann sich auch in Widerwärtigkeiten aufrecht erhalten; aber Ammenmärchen sind es, daß unter solchen Bedingungen Niemand verkommt. Es ist wie mit dem edelsten und bravsten Menschen, der zum Bettler und Lumpen wird, wenn er obdach- und existenzlos ist. Daran ändert auch der sentimentalste Schönschreiber nichts. Ein Nachtstück bildet der Sammelort der männlichen Prostituirten. Es ist das der Theil der Friedrichstraße zwischen der Weidendammer Brücke und der Behrenstraße. Diese widerwärtigen, unter den Augen geschminkten „Jünglinge“ sind kenntlich genug an ihrer grellen Kleidung.

Aus dem Cafè Bauer (9) kommt und geht ein prunkender Menschenstrom. Ein berückendes Bild, die mit verschwenderischem Luxus ausgestatteten, lichtdurchflutheten, jedem Straßenpassanten sichtbaren Räume! In ihnen selbst eine froh in den Morgen hineinlebende und zechende Menge. Und doch zeigen sich die klaffenden Gegensätze Berlins nirgends machtvoller als gerade an dieser Stelle. Man blicke gegenüber auf die Promenadenbänke des Mittelganges der Linden. Da sitzen die Parias der Gesellschaft, denen kein Bett, nicht einmal ein Stück Erde zum Schlaf winkt. Die müden Augen blicken in das strahlende Lichtmeer. Von Zeit zu Zeit wankt eines dieser unglücklichen Menschenkinder davon, mit Sehnsucht den neuen Tag erwartend.

In den Vorstädten ist alles still. Die Häusermassen, deren Fenster gleich steinernen Gesichtern auf den Nachtwanderer herabschauen, sind in einen dichten Nebel eingehüllt. Zwei Uhr! Hier und da ist eine Mansardenwohnung, ein Zimmer im vierten Stockwerk erleuchtet. Sie bergen Näherinnen, die bis in die Morgenstunde über ein Stück Zeug gebeugt sitzen. Dort liegt vielleicht ein kranker Arbeiter, auf dessen Bett der Todesengel und ein armes Weib wachen. Fürwahr, im Norden und Osten Berlins ist ein Elend aufgespeichert, von dem nur eine Minderheit Kenntniß hat.

Langsam schleichen die Obdachlosen durch die Straßen, der gleichmäßige Schritt der Nachtwächter und das Rollen vereinzelter Wagen hallen in der Stille wieder. Je näher der Morgen rückt, desto mehr ziehen sich die Angehörigen der „Halbwelt“ in ihre Verstecke zurück.

Berlin steht zeitig auf, wenn Tausende noch ruhen, rüsten sich Hunderttausende schon wieder zu frischem Thun.Ich wollte kein größeres oder gar vollständiges Bild des nächtlichen Treibens zeichnen, nur Umrisse sind diese wenigen Zeilen.

Anm.

8 ◼ „Ukas“, abgeleitet von dem russischen Wort „okasanij“ (Hinweis) ist ein während der Zarenzeit in die deutsche Sprache eingegangener ironisch verwendeter Ausdruck für einen großen Wunsch der Obrigkeit, der den Angestellten oder Beamten Befehl ist.

9 ◼ Das Café Bauer am Boulevard Unter den Linden eröffnete 1877 und war eines der ersten Berliner Cafés nach Wiener Vorbild. 1884 wartete es zudem mit einer Innovation auf: es wurde mit elektrischem Licht ausgestattet.

Textauszug mit freundlicher Genehmigung des Verlages.

Hans Richard Fischer: Unter den Elenden und Armen Berlins. Streifzüge durch die Tiefen der Weltstadt. Herausgegeben und mit einem kurzen Nachwort versehen von Peter Graf. Verlag Walde + Graf, Berlin 2019. 128 Seiten, gebunden, 15 Euro.

Die Erstausgabe des Buches erschien 1887 im Verlag Richard Eckstein Nachfolger, Berlin.