Fakten alleine reichen nicht

Fakten alleine reichen nicht

Von Joachim Feldmann

Wussten Sie schon, dass gratinierte Cannelloni auf Italienisch „canelloni al forno“ heißen? Interessant ist vielleicht auch die Information, dass es im kalabrischen Küstenort Scilla („… berühmt für den Blick über die Meerenge von Sizilien und bekannt für seine Meeresfrüchte-Cuisine“) vorzügliches Essen gibt. Zu den „lokale(n) Spezialitäten“ zählt unter anderem „Schwertfisch alla Ghiotta in Olivenöl, Salz, Zitrone und Oregano mariniert und dann gebraten“. Ob diese Speise allerdings bei einem gemeinsamen Abendessen des georgischen Gangsterbosses Merab mit ranghohen Kollegen von der ‘ndrangheta im August 2012 auf der Karte stand, weiß auch der Mafiaexperte Frederico Varese, Professor für Kriminologie in Oxford, nicht. Dass er sie trotzdem meint erwähnen zu müssen, ist dem seltsamen Charakter seiner Studie „Mafia-Leben. Liebe, Geld und Tod im Herzen des organisierten Verbrechens“ geschuldet. Ein mehr als 50-seitiger Anhang mit Glossar, Tabellen und umfangreichem Nachweisapparat untermauert den wissenschaftlichen Anspruch seines Unternehmens. Dazu kommen zahlreiche Fußnoten, mit deren Hilfe sich nicht nur der kulinarische Wortschatz erweitern lässt. Man erfährt beispielsweise, dass die Versammlungen krimineller Bruderschaften auf dem Gebiet der ehemaligen Sowjetunion auf Russisch „schodka“ heißen und die „Frau des Bosses“ einer Yakuza-Gang auf Japanisch „ane-san“ genannt wird.

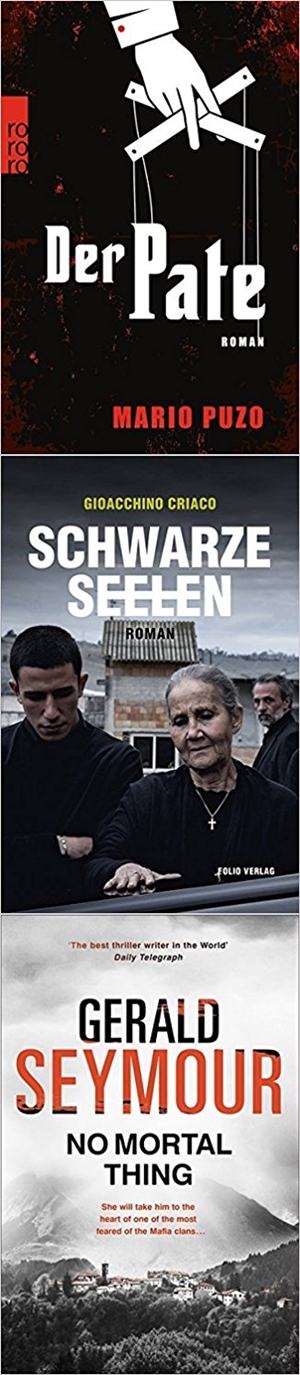

Nun wäre Varese offenbar auch gerne ein erfolgreicher Autor populärer Sachbücher. Doch dafür mangelt es ihm sowohl an erzählerischem wie auch an stilistischem Talent, ein Eindruck, der durch die stellenweise recht unbeholfene Übersetzung noch verstärkt wird. (Beispiel gefällig: „Sykow, ethnisch Russe, wurde am 8. Juni 1953 geboren und war klein und schlank und sprach mit sanfter Stimme.“ Ein wahres Wunderkind also.) Unter Stichwörtern wie „Geburt“, „Arbeit“, „Liebe“ und „Politik“ finden sich mehr oder weniger aufschlussreiche Anekdoten, die einen intimen Einblick in das Innenleben mafiöser Organisationen weltweit gewähren sollen. Tatsächlich ist es durchaus erhellend, Berufsverbrecher als eitle Kerle kennenzulernen, die sich gerne vor Ehefrau und Geliebter ihrer Taten brüsten möchten, auch wenn sie damit gegen die Regeln ihrer Organisation verstoßen. Oder zum wiederholten Male zu erfahren, dass Mario Puzo, der Autor des „Paten“ das organisierte Verbrechen nur vom Hörensagen kannte, aber dennoch ein Werk schuf, das vor allem durch seine Verfilmung großen kulturellen Einfluss auf die real existierende Mafia hatte. Dennoch bleibt die Lektüre ermüdend, und das ist der, vorsichtig formuliert, wenig glücklichen Präsentation umfangreicher Rechercheergebnisse und Lesefrüchte geschuldet. (Wer wissen will, wie man es besser machen kann, lese z. B. Alex Perrys Reportage „The Women Who Took on the Mafia“ im New Yorker. Aber auch literarische Bearbeitungen des Themas wie Gioacchino Criacos Roman über die ‘ndrangheta, „Schwarze Seelen“, oder Gerald Seymours „No Mortal Thing“ sind lohnenderer Lesestoff.)

Nun wäre Varese offenbar auch gerne ein erfolgreicher Autor populärer Sachbücher. Doch dafür mangelt es ihm sowohl an erzählerischem wie auch an stilistischem Talent, ein Eindruck, der durch die stellenweise recht unbeholfene Übersetzung noch verstärkt wird. (Beispiel gefällig: „Sykow, ethnisch Russe, wurde am 8. Juni 1953 geboren und war klein und schlank und sprach mit sanfter Stimme.“ Ein wahres Wunderkind also.) Unter Stichwörtern wie „Geburt“, „Arbeit“, „Liebe“ und „Politik“ finden sich mehr oder weniger aufschlussreiche Anekdoten, die einen intimen Einblick in das Innenleben mafiöser Organisationen weltweit gewähren sollen. Tatsächlich ist es durchaus erhellend, Berufsverbrecher als eitle Kerle kennenzulernen, die sich gerne vor Ehefrau und Geliebter ihrer Taten brüsten möchten, auch wenn sie damit gegen die Regeln ihrer Organisation verstoßen. Oder zum wiederholten Male zu erfahren, dass Mario Puzo, der Autor des „Paten“ das organisierte Verbrechen nur vom Hörensagen kannte, aber dennoch ein Werk schuf, das vor allem durch seine Verfilmung großen kulturellen Einfluss auf die real existierende Mafia hatte. Dennoch bleibt die Lektüre ermüdend, und das ist der, vorsichtig formuliert, wenig glücklichen Präsentation umfangreicher Rechercheergebnisse und Lesefrüchte geschuldet. (Wer wissen will, wie man es besser machen kann, lese z. B. Alex Perrys Reportage „The Women Who Took on the Mafia“ im New Yorker. Aber auch literarische Bearbeitungen des Themas wie Gioacchino Criacos Roman über die ‘ndrangheta, „Schwarze Seelen“, oder Gerald Seymours „No Mortal Thing“ sind lohnenderer Lesestoff.)

Frederico Varese mag, wie John LeCarré meint, ein „furchtlose(r) Faktenjäger, der seine Spur mit dem Fieber des Vollblutjournalisten verfolgt“, sein und wahrscheinlich auch ein „unbestechliche(r) Wissenschaftler“. Ein guter Autor ist er nicht.

Frederico Varese: Mafia-Leben. Liebe, Geld und Tod im Herzen des organisierten Verbrechens (Mafia-Life. Love, Death and Money at the Heart of Organized Crime, 2017). Aus dem Englischen von Ruth Keen und Erhard Stölting. Verlag C. H. Beck, München 2018. 335 Seiten, 24,95 Euro..