„Kriminalschriftsteller sind die letzten Romantiker, wussten Sie das nicht?“

„Kriminalschriftsteller sind die letzten Romantiker, wussten Sie das nicht?“

Von Friedrich Ani

Am 25. September 2018 ist es 50 Jahre her, dass der neben Dashiell Hammett, Raymond Chandler und James M. Cain wohl wichtigste amerikanischen Kriminalschriftsteller gestorben ist. CrimeMag freut sich, Ihnen exklusiv diesen Text von Friedrich Ani präsentieren zu können. Ursprünglich war er einmal für seinen am 2. Oktober 2018 erscheinenden Roman gedacht, andere Überlegungen standen dem dann entgegen, so ist das im work in progress eines produktiven Autors.

„Der Narr und seine Maschine“ ist eine (wie es sich gehört: düstere) Liebeserklärung an Cornell Wollrich. Friedrich Ani lässt darin seinen Publikumsliebling Tabor Süden wieder auferstehen. Zudem erfährt man nebenbei viel über den Autor selbst.

1

Aus der Erfindung einer Figur entstand ein Kosmos, den niemand, am wenigsten ich, vorhersehen konnte; neunzehn Bücher – dazu acht Originalhörspiele und eine Hörspielserie, Übersetzungen in viele Länder, Verfilmungen – mit dem zentralen Thema: Vermissung. Dieses Wort, nebenbei, fand neuerdings Eingang in den Duden, ein Wort, das ich der Bemerkung eines Kriminalers abgelauscht hatte. Für die Formulierung erhielt der Kommissar von seinen Kollegen nicht den geringsten Beifall, sie fanden sie abseitig und abstrakt (Vermisstenfall, Vermisstensache, so lauteten die offiziellen Begriffe). Mir dagegen erschien der steife Begriff geradezu prädestiniert für die Welt meines Protagonisten, dem Vermisstenfahnder Tabor Süden vom Dezernat 11. Aus der Mitte all jener erfundenen oder halb erfundenen Vermissungen entsprang meine Existenz als Kriminalschriftsteller; später erfand ich weitere Kommissare (oder kommissarsähnliche Figuren), die nicht unbedingt nach Verschwundenen suchten, sondern Tötungen aufklärten. Doch der Süden blieb im Hintergrund, ein Schatten in der Straßenschlucht – als wäre er eine Gestalt aus dem Lebenswerk eines amerikanischen Schriftstellers, dessen Entdeckung mir vor Jahrzehnten ebenfalls wie ein ungeahnter Kosmos vorkam. Vor genau fünfzig Jahren, im September 1968, verstarb dieser Autor in New York, von kaum jemandem vermisst und doch unsterblich.

Als ich darüber nachdachte, aus Anlass des Todestages über diesen Kriminalschriftsteller zu schreiben, trat wie selbstverständlich mein alter Wegebegleiter Süden aus dem Dunkel, verwandelte sich in die Silhouette eines Vergessenen und machte sich auf die Suche nach ihm. Also tat ich, was ich in Südens Gegenwart immer getan habe – ich folgte ihm und verspürte ein seltsames Glück, ihn so unverhofft wiedergetroffen zu haben.

Als ich darüber nachdachte, aus Anlass des Todestages über diesen Kriminalschriftsteller zu schreiben, trat wie selbstverständlich mein alter Wegebegleiter Süden aus dem Dunkel, verwandelte sich in die Silhouette eines Vergessenen und machte sich auf die Suche nach ihm. Also tat ich, was ich in Südens Gegenwart immer getan habe – ich folgte ihm und verspürte ein seltsames Glück, ihn so unverhofft wiedergetroffen zu haben.

2

Wenn es dunkel ist, ist es nie ganz dunkel. Er habe, schrieb er in seiner Autobiografie, der kürzesten, die je ein Schriftsteller hinterließ, er habe nur versucht, den Tod zu betrügen und eine Zeitlang die Dunkelheit zu überwinden, die ihm seit jeher vertraut war und ihn eines Tages vom Antlitz der Erde tilgen würde. Alles, was er versucht habe, schrieb der Mann, der das Serien-Schwarz erfand, war, auf flüchtige Weise dazubleiben, nachdem er schon tot gewesen sei. Dazubleiben im Licht, bei den Lebenden, „a little while past my time“. Er, schrieb er am Ende, auf Seite 152 seiner Erinnerungen, liebte sie beide so sehr: den Narren und seine Maschine. Und er wiederholte: „Yes, a fool and his machine“.

Sein Name: Cornell George Hopley-Woolrich.

Cornell Woolrich, geboren und gestorben in New York. Manchmal schrieb er unter George Hopley und William Irish.

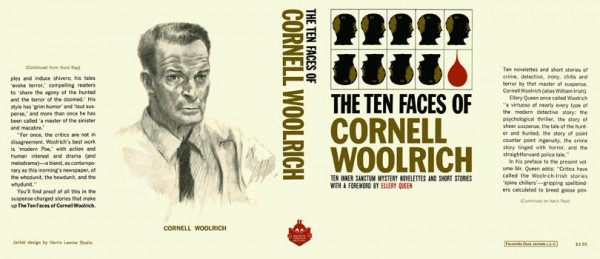

Zwei Erstausgaben auf Friedrich Anis Tisch. Oben Woolrichs Debüt, „Cover Charge“ von 1926, signiert.

Nach fünf Romanen, die den Einfluss F. Scott Fitzgeralds nicht leugneten und ihm ein wenig Erfolg bescherten – zu wenig, um glücklich zu werden -, wandte er sich der Spannungsliteratur zu. Sechs Kriminalromane später hatten deren Titel dem Kosmos einer ganzen Generation von Genre-Autoren einen Namen verpasst: Die Schwarze Serie. Zwischen 1940 und 1948 erschienen „Die Braut trug schwarz“, „Der schwarze Vorhang“, „Schwarzes Alibi“, „Der schwarze Engel“, „Der schwarze Pfad“, „Rendezvous in Schwarz“.

Nebenher veröffentlichte Woolrich unzählige Kurzgeschichten in Magazinen und Anthologien, viele seiner Stories wurden verfilmt oder fürs Radio bearbeitet, nicht immer stand sein Name als Urheber dabei. Hitchcock verfilmte die 40-Seiten-Geschichte „Das Fenster zum Hof“ mit James Steward und Grace Kelly und schuf einen Kultfilm (in Woolrichs Geschichte taucht weit und breit keine blonde Frau auf …). Rainer Werner Fassbinder adaptierte die Story „Für den Rest ihres Lebens“ für seinen Film „Martha“, in dem der Kameramann Michael Ballhaus die berühmte 360-Grad-Fahrt demonstrierte. Und natürlich Francois Truffaut: Er verfilmte „Die Braut trug schwarz“ mit Jeanne Moreau und „Walzer in die Dunkelheit“ mit Cathérine Deneuve und Jean-Paul Belmondo.

All diese Berühmtheiten – und mitten unter ihnen die Silhouette eines Mannes, der die meiste Zeit seines Lebens in Hotelzimmern verbrachte, Tür an Tür mit seiner Mutter, schreibend, trinkend, rauchend, der Narr und seine Maschine. Anders als Raymond Chandler mit Philip Marlowe oder Dashiell Hammett mit Sam Spade erfand Cornell Woolrich keinen Serienhelden, bei ihm wusste man nie, wie eine Geschichte ausging; seine Figuren – Männer wie Frauen – kriechen nachts unter ihren Schatten, um etwas weniger zu frieren; den jeweiligen Helden oder die Heldin hetzen die Mächte der Finsternis in ungeahnte Gefilde. Trotzdem: Der Blick des Mannes an der Maschine ist geprägt von unbedingter Empathie. Auch darin unterscheidet Woolrich sich von vielen seiner Zunft, den Coolen, Zynischen, Abgebrühten – er verweigert die Distanz, er folgt seinen Leuten wie ein Erzengel, der die Hölle gesehen hat und sie, so gut es geht, davor bewahren möchte. Das kann nicht immer klappen, aber es lohnt den Versuch.

Wenn es dunkel ist, ist es niemals ganz dunkel, sofern man kein Maulwurf ist, sondern ein Mensch unter den Sternen, die Wache halten. „Jede Nacht ging er auf dem Heimweg am Fluss entlang, jede Nacht so gegen eins. So etwas tut man, wenn man jung ist; man geht am Fluss entlang, schaut ins Wasser, betrachtet die Sterne. Manchmal tut man es sogar, wenn man bei der Polizei ist und einen die Sterne strenggenommen gar nichts angehen.“ So beginnt der Noir-Roman „Die Nacht hat tausend Augen“, und was folgt, ist ein Trip ins Pandämonium der Angst, in das Verlies eines Mannes, dem auf Erden nicht zu helfen war. Als wäre es ein Ausschnitt aus seiner Autobiografie, lässt Woolrich den Geknechteten von einer anderen Figur so beschreiben: „Er war nur eine arme, gequälte Seele, seit dem Tag seiner Geburt verflucht, mitten in etwas hineingerissen, von etwas zermalmt, was er wahrscheinlich selbst nicht verstand.“

Nicht arg anders betrachtete vermutlich auch Cornell George Hopley-Woolrich seine Existenz. Doch er hatte einen kleinen Trick parat, der ihn zumindest eine gute Weile lang überleben ließ. „Ich bin“, schrieb er in „Blues Of A Lifetime“, seiner (noch immer nicht auf Deutsch erschienenen) Autobiografie, „ein echter Sohn der Zwanziger und ich trug sie all die Jahre bei mir. Ich ließ die Zwanziger vierzig Jahre lang andauern …“

Am 25. September 1968, sechs Tage nach einem Schlaganfall und knapp drei Monate vor seinem 65. Geburtstag, ist er gestorben. Fünf Menschen kamen zu seiner Beerdigung. Er ruht im Grab seiner Mutter, in geweihter Dunkelheit.

Voriges Jahr tat ich etwas, was ich noch nie getan habe, weil mein Fan-Sein bisher nie so weit reichte. (Und: Kann man tatsächlich „Fan“ von Schriftstellern wie Kafka, Beckett oder auch Woolrich sein? Man liest, man bewundert, man hält inne, aber …). Für eine Menge Geld bestellte ich mir übers Internet die Erstausgabe (samt Signatur!) des ersten Romans von Cornell Woolrich, „Cover Charge“ aus dem Jahr 1926. Und außerdem, endlich, das Standardwerk des Woolrich-Biografen Francis M. Nevins jr., „First You Dream Than You Die“. Die beiden Werke begleiteten mich wie magische Sterne auf meiner Reise beim Schreiben dieses Buches. Meine Geschichte spielt heute und in München, aber vielleicht könnte sie auch in den Siebzigern des vergangenen Jahrhunderts spielen, zu einer Zeit, als der Name Woolrich mir noch nichts sagte, das Leben jedoch mein Verbündeter war, in den ich als angehender Schriftsteller die schönsten Hoffnungen setzte.

Meine erste Schreibmaschine, die ich mir von meinem Geld als Aushilfskellner gekauft hatte, besitze ich noch immer. Seine damals war eine Remington Portable, meine eine Olympia Monica. Zu Woolrichs Ehren ließ ich sie von Meisterhand ölen, putzen und neu einstellen.

Kriminalschriftsteller sind die letzten Romantiker, wussten Sie das nicht?

Friedrich Ani, im Sommer 2018

Friedrich Ani: Der Narr und seine Maschine. Ein Fall für Tabor Süden. Suhrkamp Verlag, Berlin 2018. Hardcover, 144 Seiten, 18 Euro.