„Ein Dschungel, in dem man sich gut verstecken kann“

Rezension von Peter Münder

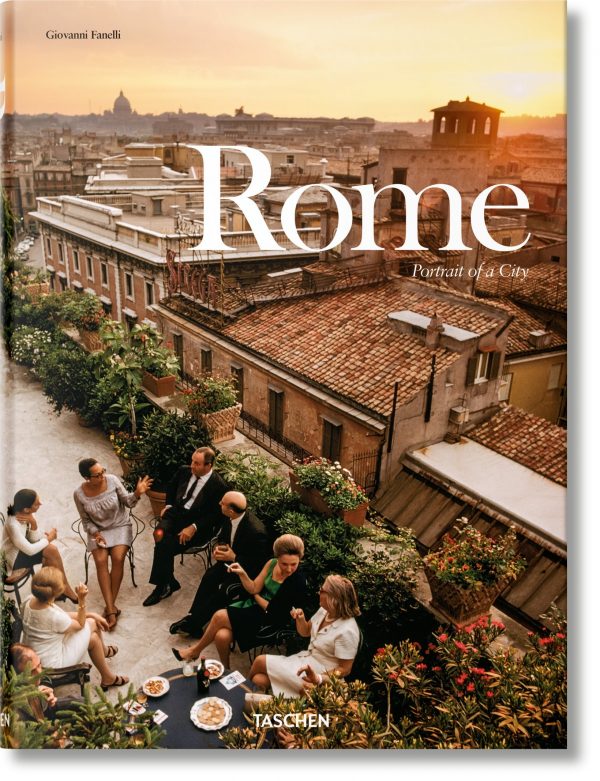

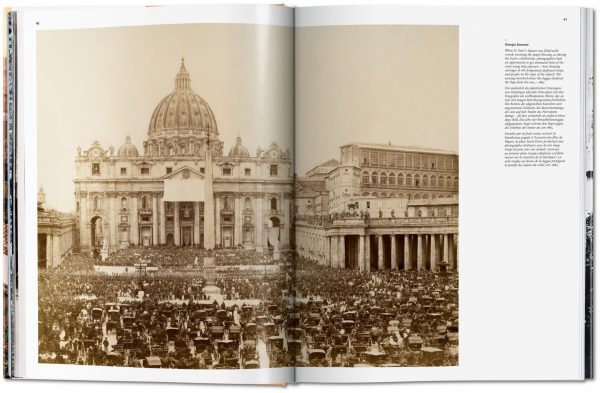

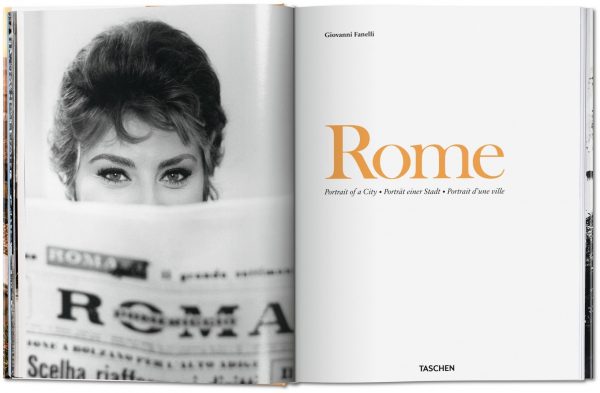

Schon das flüchtige Durchlesen der Kapitelüberschriften dieses geradezu berauschend illustrierten Coffee Table Books wirkt beruhigend: Denn „Zwischen Repräsentation und Rückständigkeit“, „Licht und Schatten: Die Jahre des Faschismus“ oder „Neorealismus, Dolce Vita, Wirtschaftswunder“ sind keine Anreißer für aufgebrezelte Hochglanz-Banalitäten, sondern Indizien für fundierte Hintergrundanalysen und faszinierende Facetten römischer Geschichte. Der Architektur-Historiker (Uni Florenz) Giovanni Fanelli hat diesen Prachtband mit Großformat-Fotos von Giacomo Caneva, Pompeo Mokins, Guiseppe Primoli, Alfred Eisenstaedt, Carlo Bavagnoli, Henri Cartier-Bresson, Pasquale de Antonis, Peter Lindbergh, Slim Aarons und William Klein zusammengestellt. Es ist eben kein Vademecum für Ruinen-Freunde oder Hobby-Archäologen geworden, sondern ein schillerndes, opulent illustriertes und kommentierendes Panoptikum mit Tiefgang. Es ermöglicht uns verblüffende Einblicke in historische Höhen und Tiefen, sondiert die Kontraste zwischen Dolce Vita und Duce-Faschismus, hedonistischer Kunst-und Literatur-Szene, ohne jedoch die politischen Konflikte inklusive der blutigen Studentenunruhen und der terroristischen Attentate auszublenden. Souverän und mit stilistischer Brillanz setzt sich Fanelli auch mit den gesellschaftskritischen Filmen von Pasolini oder Fellini auseinander. Den überzogenen, verklärenden „caput mundi“-Hype samt Papst-Verherrlichung macht Fanelli gottlob nicht mit, auch wenn die überdimensionierten Urbi-et-Orbi-Vatikan-Bilder dies suggerieren könnten. Erfrischend sind auch eingeblendete kritisch-nüchterne Roman-Zitate etwa von Emile Zola oder Henry James mit Rom-Bezug:

„Eine Bevölkerung, der es reichte, am Leben zu bleiben, die gerade so viel arbeitete, wie nötig war, um zu essen zu haben, sich von Gemüse, Nudeln, dem weniger geschätzten Fleisch der Schafe ernährte, ohne je den Willen zu verspüren, sich aufzulehnen, ohne jeden Ehrgeiz für die Zukunft, einzig darum bemüht, sich das bisschen Leben zu sichern, von einem Tag auf den nächsten. Ihre einzigen Laster waren das Glücksspiel und die roten und weißen Weine der Castelli Romani“.

(O-Ton Emile Zola „Rom 1896“)

Keine Frage, für den Chronisten der 1885 blutig niedergeschlagenen französischen Bergarbeiterstreiks (vgl. „Germinal“), schien das bunte Treiben der Römer nichts weiter als ein permanentes Dumpfbacken-Dolce far Niente zu sein. Und Henry James registrierte bei seinen Europa-Abstechern mit Wonne den besonderen Charme der morbiden römischen Dekadenz als idealen Background für düster-deprimierende Konstellationen mit Beziehungskonflikten, Psycho-Dramen, Erbschaftsquerelen und depressiven US- Millionären lieferte (vgl. „Portrait of a Lady“).

Roma Citta Aperta

Licht und Schatten, Glanz und zerbröckelnde Ruinen, Kunst und Kriminalität – diese starken Kontraste gehörten eigentlich immer schon zum Faszinosum der Stadt. Jeder Besucher projiziert natürlich seine eigene Vorlieben in diese Metropole: „Mir gefällt Rom sehr“, wird „Dolce Vita“-Regisseur Fellini zitiert, „es ist eine Art Dschungel, lau und ruhig, in dem man sich gut verstecken kann.“ Die dazu passenden Bilder sprechen für sich: Mit gezückten Kameras auf der Lauer liegende Paparazzi, die Marcello Mastroianni und Anita Ekberg fotografieren, Reporter, die um Fellini, Anouk Aimeé, Simone Signoret herumwieseln und den Perma-Hype um Filmstars am Köcheln halten. Von „lau und ruhig“ kann natürlich keine Rede sein, nachvollziehbar ist der Fluchtreflex des genialen Fellini aber schon.

Übrigens war das Abtauchen in der anonymen Großstadt für den Italien-Reisenden Goethe einer seiner größten Glücksmomente; der Minister hatte sich 1786 einfach vom Weimarer Hof geschlichen, in Rom ausgiebig Sonne, Wein, klassische Kulturdenkmäler und freie Liebe genossen – aber er hatte sich auch oft verkleidet, um unerkannt zu bleiben und das Gewimmel in den Gassen zu erleben. Für ihn war es „das reine Glück“ – auch wenn „die ganze Stadt über die Totschläge redet, die gewöhnlich vorkommen- viere sind schon in unserm Bezirk in diesen drei Wochen ermordet worden“. Jedenfalls war Goethes urbane römische Phase eine seiner kreativsten überhaupt; er fand wieder zurück zur Arbeit an der angestaubten, abgelegten Iphigenie, ließ sich sogar von Tischbein porträtieren und ertrug die vielen dilettantisch inszenierten Theateraufführungen – seine Kritik am Weimarer Theaterbetrieb fiel nach diesem Kulturschock dann nur noch äußerst moderat aus.

Aber zurück zum Buch: Fanellis Rom-Bild ist eine aufklärerische Wohltat, weil er keine Klischees bedient, bzw. gängige Vorurteile relativiert und konterkariert. Die monströsen Denkmäler und Protzbauten aus der Mussolini-Zeit – zum Beispiel den Palazzo della Civilita Italiana – hält der Architekturgeschichtler für ein drastisches Beispiel dafür, wie tief sich Bilder monumentaler Selbstdarstellungs-Bauten in das kollektive Gedächtnis einer Nation einnisten können, obwohl sie brutal gegen jede Form ästhetischer Sensibilität verstoßen.

Auch nach 1871, als Rom Italiens Hauptstadt geworden war, sei der neue Status nur symbolträchtig geblieben: Rom blieb noch für Jahrzehnte ein „großes Dorf“ , weil die ökonomisch-industriellen Zentren sich immer noch in Turin und Mailand befanden, erklärt Fanelli. Es gab keine Impulse für eine neue Stadt, korrupte Strukturen blieben in staatlichen Institutionen fest verankert; statt profitabler industrieller Produktion fixierte man sich einfach weiter auf das Vermieten von Wohnungen oder auf den Verkauf von Immobilien. Und Spekulanten mauschelten weiterhin lukrative Deals mit Aristokraten aus, die beste Beziehungen zum Klerus unterhielten.

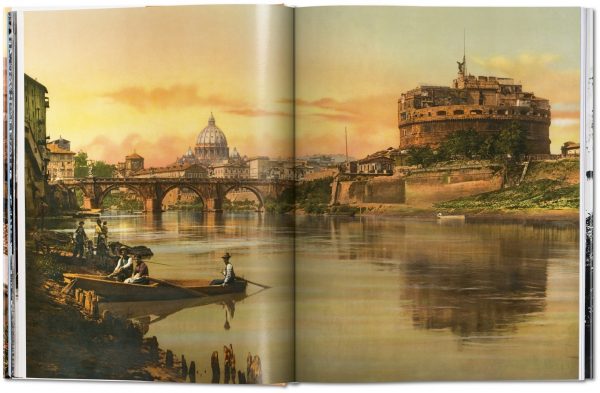

Den Bogen von zerbröselten antiken Denkmälern hin zur Gucci-und Valentino-Phase schlägt dieser Prachtband mit eindrucksvollen Aufnahmen von Segel-und Dampf-Schiffen im Tiberhafen, Vespa-Fahrern im Verkehrstrubel, Touristenströmen am Forum Romanum und Nippes-Hökern an der Spanischen Treppe. Auch den erotisierenden Effekt der „Dolce Vita“-Periode fängt der Band mit stimulierenden Momentaufnahmen ein.

Begeisternd ist dieses Eintauchen in völlig unterschiedliche Epochen und gesellschaftliche Schichten; beeindruckend ist der Tiefgang, mit dem Giovanni Fanelli all diese Phänomene analysiert.

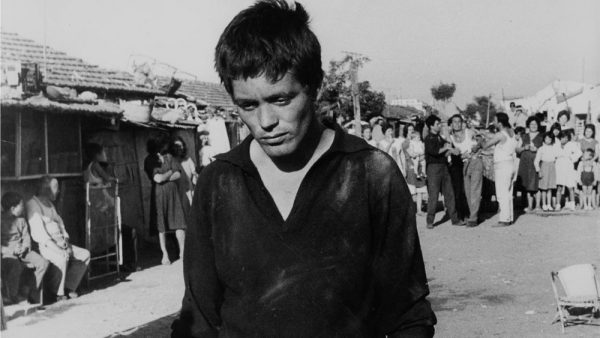

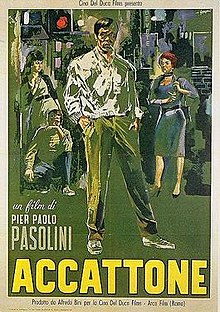

Er kratzt an der schönen Oberfläche, zeigt neben Dolce Vita-Euphorie und Striptease-Szenen von Aiché Nana aber auch den Außenseiter Pasolini: Der spielt in seinem besten Sonntagsanzug Fußball mit einem Dutzend vergnügt-begeisterter Jungs aus einem tristen Trabantenstadt-Viertel. Sein Film „Accatone“ ist für mich immer noch einer der beeindruckendsten und anrührendsten Filme aller Zeiten; hier findet sich im Bildband noch ein „Accatone“-Filmplakat mit einem denkwürdigen Pasolini-Zitat von 1975: „Wollte ich Accatone heute noch einmal drehen, ich könnte es nicht … Über die Hälfte der römischen Burschen, die in den römischen Vorstädten leben, sind vom Vorstrafenregister her sauber. Es sind auch gute Jungs. Aber sie sind nicht mehr sympathisch. Sie sind traurig, neurotisch, unsicher, von kleinbürgerlicher Ängstlichkeit erfüllt, sie schämen sich, Arbeiter zu sein, sie versuchen, die Muttersöhnchen und Jüngelchen nachzuahmen“.

Kurz und gut: Dieser grandiose, betörende Prachtband ist ein Fest für kritische Geister, ein Augenschmaus für Ästheten und Historiker!

- Giovanni Fanelli: Rom. Porträt einer Stadt. Dreisprachig (Englisch, Deutsch, Französisch), übersetzt von Antonia Reiner, Achim Wurm, Genevieve Lambert. Verlag Benedikt Taschen, Köln 2018. 485 Seiten, über 500 Fotografien, 50 Euro. Verlagsinformationen.