Watching the Detective

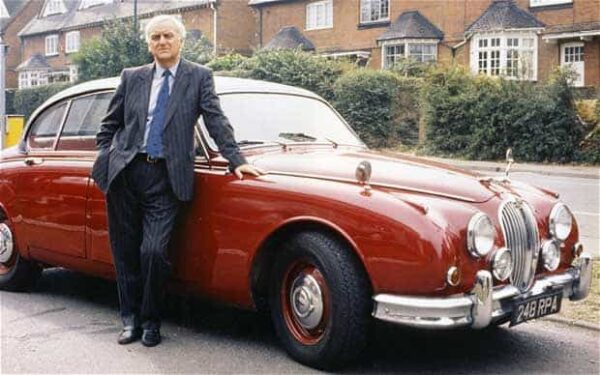

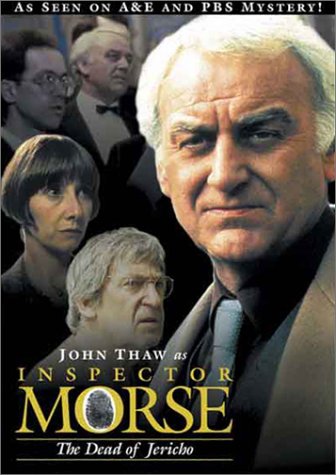

So richtig losgehen sollte es am 6. Januar, Twelfth Night oder Epiphanias, des Jahres 1987. Und Drehbuchautor Anthony Minghella lieferte. Schon in den ersten sechs Minuten der Verfilmung von Colin Dexters Kriminalroman „The Dead of Jericho“ wird die Welt des Inspector Morse erschaffen. Es geht um Musik, Verbrecher, (unerfüllte) Sehnsüchte, Bier im Pub, natürlich Oxford und einen kastanienbraunen Jaguar MK II. Außerdem wird auch eines der großen Mysterien der Serie angedeutet: das Geheimnis um den Vornamen des Protagonisten.

„The Dead of Jericho” war ein Wagnis, und das galt auch für alles, was im Zusammenhang mit der für ITV produzierten Inspector-Morse-Reihe stand. Man mutete den Zuschauer*innen, die auch schon damals zum Zwecke des Zappens (gewissermaßen „trigger-happy“) die Finger nicht von der Fernbedienung lassen konnten, einen Film in Double-Feature-Länge zu – so ziemlich genau zwei Stunden also. Mehr als dreißig Jahre später ist Inspector Morse immer noch ein gewichtiger Teil des ITV-Portfolios – die Welt, die sein Schöpfer Colin Dexter geschaffen hat, lebt fort.

Sicher hat das auch mit dem zweiten Protagonisten, neben dem Jaguar, zu tun, der in diesen ersten paar Sequenzen vorgestellt wird. Detective Chief Inspector Morse war in den zuvor erschienenen Krimis von Colin Dexter schon so etwas wie ein Ur-Morse gewesen – endgültig zur Oxforder Krimi-Ikone wurde er durch die Verkörperung von John Thaw.

Zum Zeitpunkt der ersten Fernsehübertragung hatte Dexter bereits sieben Kriminalromane rund um Inspector Morse veröffentlicht. Darunter Höhepunkte der Serie wie „Last Seen Wearing”, “The Silent World of Nicholas Quinn” und eben “The Dead of Jericho”. Den Beginn von Dexters Karriere als Krimi-Autor kennt nur der Mythos. Angeblich hätte es Morse nie gegeben, wenn in Wales immer die Sonne scheinen würde. Denn im verregneten Urlaub hatte Dexter angesichts der unerquicklichen Krimiexemplare in der kleinen Bibliothek des Ferienhauses beschlossen, er könne es besser und hatte angefangen zu schreiben. Sein Debut „Last Bus to Woodstock“ erschien im Jahre 1975 bei Macmillan – erste Reaktionen in der lokalen Presse fielen wohlwollend aus. Dexter verfasste Kreuzworträtsel für die Redaktionen. Weitere zwölf Romane und eine Reihe von Kurzgeschichten sollten folgen – packende Whodunits voller Geheimnisse, Rätsel und Plot-Twists.

Das Oxford des Inspector Morse ist auch das Oxford Colin Dexters. Morse ist ein gängiger Oxforder Name. Dexter, der zunächst in Cambridge studiert hatte, wurde Lehrer, konnte den Beruf aber bald nicht mehr ausüben, da er fast taub geworden war. 1966 kam er nach Oxford, wo er für das University Examination Board tätig wurde, sein eigentlicher Job neben der Tätigkeit als Autor, den er bis zu seiner Pensionierung 1988 ausübte.

Colin Dexter hat selbst einmal gesagt, sein Morse sei so etwas wie ein halb-autobiographischer Charakter. Die augenfälligen Parallelen beschrieb er dem Publizisten Mark Sanderson folgendermaßen: „Er teilt meine Leidenschaft für Wagner, Kreuzworträtsel, Bier und Frauen.“ Aber nicht alles ist gleich: „Auf der anderen Seite kann Morse auch gemein, böswillig und geizig sein, und ich denke, eines der übelsten Verbrechen ist es, zurückhaltend zu sein, wenn es darum geht, im Pub seine Runde zu bezahlen. Ich würde das noch vor Ehebruch einordnen.“ Morse besitzt einen ruhigen Humor, gibt sich eher melancholisch als verdrießlich. Sein scharfer Verstand lässt ihn Sachverhalte schnell durchblicken und Kreuzworträtsel in kürzester Zeit lösen. Der Film-Morse erscheint im Gegensatz zur Romanfigur insgesamt etwas weniger kantig, so werden seine Vorlieben in der Musik im Fernsehen etwas weniger kompromisslos dargestellt – der hardcore Wagner-Fan hört auch schon mal Mozart. Und apropos „hardcore“: es gibt auch keine Szenen des Film-Morse im Porno-Kino.

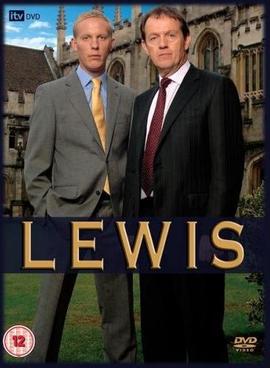

Nicht nur ausgewiesenen Morse-Fans wird aufgefallen sein, dass ein Name in diesem Text bisher noch nicht erwähnt wurde. DS Robbie Lewis ist der Gegenentwurf zur distinguierten Hauptfigur – sein Watson, der allerdings nicht ausschließlich Stichwortgeber für den genialen Ermittler ist, sondern sich schon früh in der Roman- und Film-Karriere zu einem sehr eigenständigen und differenzierten Charakter entwickelt. Lewis ist im Gegensatz zum ewigen Junggesellen Morse Familienmensch, dem am besten die Spiegeleier und Pommes seiner Frau schmecken. Echtes englisches Ale in den schönen Pubs der Universitätsstadt gönnt Morse seinem Sidekick auch. Allerdings in Maßen. Und die Runde zahlen muss dieser ohnehin. Sergeant Lewis, im Fernsehen gespielt von Kevin Whately, ist bei den Leser*innen und Zuschauer*innen fast ebenso beliebt wie Morse. Das Spin-off haben die Produktionsfirma Granada und ITV nach ihm benannt. Seine Figur hat den Erfolg der Morse-Serie auch im 21. Jahrhundert gesichert.

Deutschland hat sich mit Dexters Morse ein wenig schwer getan; nicht aller Anfang ist leicht. Zwar hatte der Rowohlt-Verlag die Romane seit 1985 im Programm, aber die Fernsehserie ist nie synchronisiert worden, hat es nie in die Prime-Time des deutschen Fernsehens geschafft, bis auf wenige Folgen, die um das Jahr 1989 im zweiten DDR-Fernsehen liefen. Die zahlreichen Morse-Fans, die es schon damals in der Bundesrepublik gab, mussten allerhand Tricks anwenden, um in den Genuss der Serie zu kommen – entweder man besorgte sich die VHS-Kassetten aus England, oder man wartete auf die Ausstrahlung im holländische Fernsehen, das die Originale mit niederländischen Untertiteln sendete.

Nach Morse‘ Roman- und Film-Tod um die Jahrtausendwende hat dann Lewis übernommen. Dessen Serie war einem deutschen Publikum anscheinend eher zuzumuten; sie lief von 2007 bis 2015 auch im ZDF. Der Erfolg von „Lewis“ hat sicher dazu beigetragen, dass das Interesse an den Morse-Figuren hier wieder zugenommen hat. Seit einiger Zeit liegen wieder Morse-Krimis in den Buchhandlungen – der Unionsverlag hat sich die Reihe vorgenommen und die alten Rowohlt-Ausgaben frisch überarbeitet. Zuletzt ist „Der Weg durch Wytham Woods“ erschienen – die geheimnisumwitterte Suche nach einer jungen schwedischen Frau, bei der ein Gedicht von Rudyard Kipling maßgeblich zur (bitteren) Aufklärung beiträgt.

Der Wald von Whytham liegt vor den Toren Oxfords, ebenso wie der kleine Ort Woodstock, Jericho ist ein Stadtteil. Oxford ist eine Stadt, die sich nicht richtig entscheiden kann, ob sie nun Weltklasse ist oder Provinz. Die Türmchen und die Gargoyles der Colleges sind in den Romanen und vor allem in den Filmen allgegenwärtig. Sie verleihen dem Setting der Morse-Reihe so etwas wie einen Gothic-Touch. Noch heute kann man in Oxford Inspector-Morse-Touren buchen, und sicher enden diese oft in einem der schönen Pubs bei einem echten englischen Bier.

Oxford ist natürlich auch der Ort des Geschehens des jüngsten Kindes der Morse-Familie. „Endeavour“ erzählt die Geschichte des jungen Inspector Morse im Oxford der sechziger Jahre. Ganz ohne Morse scheint die britische Fernsehwelt nicht auszukommen. Anthony Horowitz, der 2002 die Filmreihe „Foyle’s War“ in der Nachfolge von „Morse“ für ITV erschaffen hat, lässt in seinem Roman „Magpie Murders“ (2016) einen TV-Produzenten das, worum es im englischen Fernsehen geht, zusammenfassen:

„Inspector Morse, Taggart, Lewis, Foyle’s War, Endeavour, A Touch of Frost, Luther, The Ispector Lynley Mysteries, Cracker, Broadchurch, and even bloody Maigret and Wallander – British TV would disappear into a dot on the screen without murder.”

Alleine drei der aufgezählten Produktionen haben wir dem walisischen Regen zu verdanken. Colin Dexter hat immer daran mitgewirkt – oft hat er, ähnlich wie Hitchcock in seinen Filmen, kleine Cameo-Auftritte.

Sämtliche Morse-Filme enden im gleichen melancholischen Ton. Barrington Pheloung war bei den Produktionen für die Musik zuständig – nicht selten wird auch heute noch das Inspector-Morse-Theme auf dem Radiosender „Classic FM“ gespielt. Die letzten Töne verklingen dabei in der unendlichen Melodie, und man vernimmt nur noch leise die dots und dashes des Namens, der für den berühmtesten Code der Welt steht.

Colin Dexter wäre am 29. September neunzig Jahre alt geworden.

Hanns Küster