Der Anfang vom Happy End?

Michael Friederici über (mehr als) eine Kino-Geschichte

Es ist nicht das erste Mal, dass das Tübinger Arsenal eine Knarre vor der Nase hat, um gleich mal mit „Pulp Fiction“ einzusteigen. Aber dem legendären ersten Programm-Kino in Baden-Württemberg droht jetzt tatsächlich der finale Rettungsschuss. Es steht beispielhaft für die Entwicklung nicht nur der Kinos, die sich heute gern auch als „Arthouses“ bezeichnen. Ein Blick zurück nach vorn.

Feierabend, das ist was für Nicht-Studenten. Dachten wir Mitte der 70er. Nachts, wenn sich die Schauspieler mit dem Tübinger Publikum im König (1976 abgerissen, heute ein Parkhaus) stritten und wir uns fragten, warum denn verdammt noch mal kein Arbeiter ins Theater geht. Wer dann noch konnte, der ging ins Arsenal. Nachtvorstellung. Piratenfilme. Allein der Titel, der Rote Korsar. Burt Lancasters Sixpack ging in einer Geräuschkulisse unter, die man heut nur noch von der „Gelben Wand“ kennt. 100-Schuss-Pistolen, Trillerpfeifen gehörten dazu; einige Spätschichtler lieferten Begleitkommentare, andere prüften ihre Dialogfestigkeit –wenn sie noch konnten.

Und dann – drin wie Flynn. Errol Leslie Thomson Flynn natürlich. „Der Herr der sieben Meere“! Weltherrschaft? Ja, bitte! Der Mann hatte Fidel persönlich portraitiert, hatte im Spanischen Bürgerkrieg fotografiert. Hatte mich nicht gerade jemand auf den Mann hingewiesen, der mit dem Bollerwagen Alteisen sammelte. „Der soll auch auf der richtigen Seite im Spanischen Bürgerkrieg gekämpft haben und sich jetzt weigern Staatsknete anzunehmen.“ Echt!

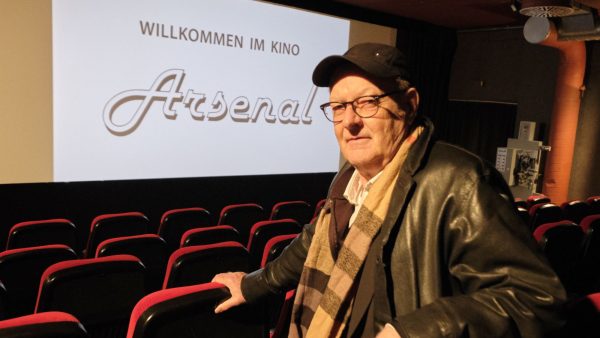

Man merkte im Arsenal schnell, dass Kino mehr sein kann, als die Zeit, die man dort verbringt. Und mittendrin Stefan Paul. Der Arsenal-Macher. Damals, Mitte/Ende 20, mit Schnurrbart und Ballonmütze, heute, Anfang 70, ohne Schnurrbart, aber mit Schal und Cap. Anglistik und Germanistik soll er nach dem Stuttgarter Abi in Tübingen studiert haben; drehte Filme für den Süddeutschen Rundfunk über die neuere Pop-Musik. In Prä-Arsenal-Zeiten hatte er sich noch maßgeblich an der Arbeit einer Gruppe namens „Mixed Media Shows“ beteiligt. Die tingelten 69ff. mit altersschwachen Autos durchs Ländle und wollten dem stadtfernen Volk mit kritischer Filmkunst dienen. Der diskrete Charme der Erotik des Anti-Autoritarismus und der Theorie von der befreienden Wirkung des Geschlechtsverkehrs nebst alter Polit- und neuer Filmkunst wirkte: Eines Tages brannte das Haus der Landkommune der Langhaarigen in Oberndorf, in dem 1972 Rio Reiser und Ton, Steine, Scherben wohnten, als sie das Konzert im Epple Haus in Tübingen gaben, nach dem es dann besetzt wurde; in Kirchheim-Teck rissen empörte Spätzlefilmliebhaber die Leinwand runter.

» Wir gehen jetzt tanzen! Sie holen sich ihr kleines Schwarzes und ich rasier mir die Zunge.

(Rigby Reardon – Steve Martin – in „Tote tragen keine Karos“)

Bei den Studenten in Tübingen kam das Programm besser an. Die neue Filmwelt lief im Audimax der „Neuen Aula“, im Haagtor Kino – und in der gerade, Anfang der 70er Jahre eröffneten Tübinger Kunsthalle. Die Vorführungen glichen ab und an spontanen Happenings – zu denen auch ein Film lief. Von Andacht, Popcorn, Facebook und Selfies noch keine Spur. Die zuschauenden Akteure inszenierten sich, den Film und das Leben – drinnen und draußen. Der bizarre Streifen „Freaks“ (Tod Browning) ist normalerweise 64 Minuten lang und brauchte in der Kunsthalle einmal an die vier Stunden bis zum Abspann. Die Kopie (weiland, die Eingeborenen aus Digitalien können sich das heute ja kaum noch vorstellen, noch aus echtem Zelluloid) riss ständig, und während sich die Projektionistin schließlich entschied, Stefan Paul vom Tennis-Platz zu holen, dröhnte sich die versammelte Fan-Gemeinde zu. Lustig war’s.

» Ein Volk sollte keine Angst vor seiner Regierung haben, eine Regierung sollte Angst vor ihrem Volk haben.

(V – Hugo Weaving – in „V wie Vendetta“ )

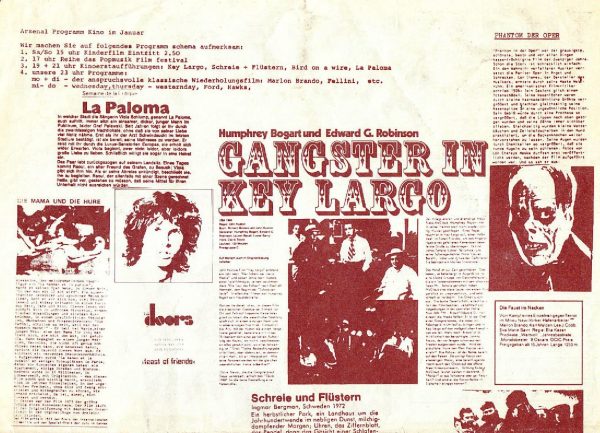

Im Oktober 1970 ging in Hamburg (neben dem „Cinema“ in Münster) eines der allerersten Programmkinos Deutschlands an den Filmstart, das altehrwürdige „Abaton“. Der seltsame Name stammt aus der Trickkiste der Filmfreaks: Denn die Theorie, auf der Ankündigungsseite der Zeitungen mit „a-b-a“ ganz vorn zu stehen, bestand den Praxistest mit Auszeichnung – bis heute. Eigene Programme hieß das Programm. Die neuen Kino-Enthusiasten akzeptierten nicht mehr das, was von der Filmindustrie „auf den Tisch“ kam. Sie verstanden sich als Teil der Revolte und zugleich als ihr Ausdruck. Keine eindimensionalen passiven Konsum-Zombies, sondern aktive Auseinandersetzung mit der Bewusstseinsindustrie. Und so fuhren sie all das auf, was die Filmwelt zu bieten hatte, frei nach Daniel Cohn-Bendits „großem Basar“: „… eine Versammlung (wird) dann gelungen sein, wenn wir es schaffen, Film, Theater, Musik und Redebeiträge gleichzeitig mit einzubeziehen.“ Eine wilde Mischung aus Retro, Kunst und Agitation, aus Dokus und Kurzfilmen, viel Information, Debatten mit Regisseuren und Schauspielern.

» Der beste Freund eines Mannes ist seine Mutter.

(Norman Bates – Anthony Perkins – in „Psycho“, 1960 )

Stefan Paul forderte 1971 im Jargon der damaligen Eigentlichkeit: „Wir müssen die Forderungen in der Öffentlichkeit nach geeigneten Räumen aufstellen, erst dann können wir die organisatorischen Probleme in den Hintergrund drängen und die inhaltliche filmpolitische Arbeit vorwärts treiben.“ Er initiierte mit anderen Tübinger Aktivisten die Gruppe „Cinemathek Filmclub“ in einem abgehalfterten, dem Haagtor Kino, in dem es heute Pizza gibt (das neue, also die Arsenal-Filiale namens Kino Atelier nebst Café Haag liegt direkt daneben). Er startete mit Eisensteins Streik und der TV Doku „Erziehung zum Ungehorsam„, er zeigte Porno- und Politfilme, veranstaltete Diskussionen und klärte mit den Organisatoren des studentischen Proletariats über die „Mechanismen der Produktionsverhältnisse“ auf. Der Kurze Sommer der Kino-Anarchie, donnerstags und freitags für schlappe zwei Mark, dauerte keine drei Monate. Dann übernahm eine Automaten-Spielhalle die Räume.

Die Zwischenspiele im legendären Zimmertheater (Dominique Horwitz macht sich da Ende der 70er einen Namen), im gemieteten Kino Löwen in der Kornhausgasse (da lief die erste deutsche Russ-Meyer-Retro, die heute sicher auch nicht mehr gezeigt werden dürfte, aber ansonsten Kino-Mainstream) oder das „Filmkunst Programm“ in der Tübinger Kunsthalle unter Götz Adriani, nun ja – das waren Durchlauferhitzer. Ein Porno aus den Zeiten des tausendjährigen Reiches, 1972 als Olympia-Kommentar gedacht, brachte zwar staatsanwaltliche Ermittlungen, aber auch kein Geld für irgendwelche Räume. Was bleibt, wenn der Staat sich seinen Kritikern gegenüber zurückhält und notgedrungen eingefädelte Geschäfte nicht das nötige Kleingeld bringen? Der Kino-Aktivist lieh sich, so die Legende, die Kohle bei Muttern. 20 000 Mark sollen 1973 die Verleihrechte der Anarcho-Satire „Themroc“ gekostet haben, an dessen Kosten sich auch das Hamburger Abaton beteiligte: Der grandiose Michel Piccoli als Prolet hat einfach alles satt, er nimmt sich die Freiheit, macht nicht mehr mit und mutiert zum polizistenfressenden „Natur“-Menschen. Großartig. Könnte bitte bald mal wieder jemand „Themroc“ zeigen? Schon der wunderbaren political incorrectness wegen. Meinetwegen auch bei Sekt und Häppchen!

» Ich liebe den Geruch von Napalm am Morgen.

(Lieutenant Colonel Bill Kilgore – Robert Duvall – in „Apocalypse Now“

Der zweite Film brauchte auch keine kostspieligen Übersetzungen: „Jimi Hendrix – plays Berkeley„. Unter dem Label „Melody & Arts Films“ kamen die guten Stücke in die Kinos, bis das Unternehmen im Arsenal-Film-Verleih aufging. Er stand auf diesen beiden Beinen, Hendrix & Piccoli, Melody & Arts. Hier – und bei der tätigen Mithilfe vom Hamburger Abaton – liegt die Nilquelle des ersten Programm-Kinos in Baden-Württemberg – und bei der Volksbank, die lieh den Rest. Am Freitag, dem 29. November 1974, nach anderthalb Jahren Planung und einer sechsmonatigen Um- und Neubauzeit eröffnete in der Grabenstraße 33, in maroden, 150 Jahre alten Räumen eines bodenständigen schwäbischen Gewerbebetriebes (die Überlieferungen reichen von Schreinerei, Druckerei bis zur Metzgerei), Tübingens sechstes und kleinstes Kino mit revolutionären 82 Plätzen (heute etwa 120). „Der Name stammt von unseren Freunden der deutschen Kinemathek in Berlin, die mit ihrem Kino „Arsenal“ zu den Wegbereitern des unabhängigen, des politischen Kinos seit der Zeit der Studentenbewegung zählen; damit geben wir dem Kino eine gewisse Stoßrichtung. Wir werden offen sein für alle Programme, die in fortschrittlicher Weise die Kinokultur in der Bundesrepublik mithelfen zu verbessern und zu verändern„, unterzeichnet von Stefan Paul und seinem damaligen Theater- und Technik-Leiter.

» Straßen? Wo wir hinfahren, brauchen wir keine Straßen!

(Doc Brown – Christopher Allen Lloyd – in „Zurück in die Zukunft“)

Stefan Paul, Regisseur, Filmverleiher, -verkäufer und -vorführer lernte dabei auch die Fährnisse des bürgerlichen Baualltags kennen: Rund 50 000 Mark Ablöse gingen an die Stadt (pro sieben Plätze ein Parkplatz, bzw. 7000 Mark), feuerpolizeiliche Bestimmungen, eine selbsttragende Decke, ein zwei stöckiges Betonskelett… – alles in allem satte 300 000 Mark; Anfang der 90er kamen 1,2 Mio für den Neubau des mindestens ebenso abbruchreifen Kinos am Haagtor dazu – jede Menge Kohle für einen Aufsteiger aus dem Under- zum Overground. In jenen fernen Tagen, 1974, hatte Watergate Nixon weggespült, in Portugal starteten linke Militärs die Nelkenrevolution, die USA zogen die letzten Soldaten aus Vietnam ab, Ali haute beim „Rumble in the Jungle“ George Foreman zu Klump… Und im „Arsenal“ lief „Der letzte Befehl“ (John Ford) und Filme „Über den Kampf des vietnamesischen Volkes“ als Vorbereitung zur „nationalen Vietnam-Demonstration in Köln am 25.1. 75“? – Erinnert sich hier überhaupt noch jemand, wenn Opa von der guten alten Zeit erzählt?

» Ich spuck‘ dir in die Augen und blende dich!

(Der schwarze Ritter – John Cleese – in: „Die Ritter der Kokosnuss“

Das Foyer des Arsenal glich anfangs einer Stehbierhalle. Mitten im Raum stand eine Kiste Bier, daneben der Teller fürs Geld. Im Kino ging das Gespenst der Freiheit um, für mindestens drei Vorführungen täglich. Und nach Mitternacht ging es mit Klamauk und Erotik, Piraten und Sandalen weiter – für vier Deutsche Mark auf allen Plätzen. Weitere Ideen gab es reichlich: Filmbücherei und Videothek, Filmseminare mit der Universität, und, und, und… Ja, mach nur einen Plan. Aber das Vorführen von Filmen sollte schließlich nur eine Sache neben vielen anderen sein. Stefan Paul, schrieb das „Schwäbische Tagblatt“, „schwebt so etwas wie ein Treffpunkt und eine kulturelle Bereicherung des Altstadtkerns vor„. Der offizielle Jargon hatte sich schon verändert. Die Inneneinrichtung folgte: Standen anfangs, als sich die Dinge neu ordneten, im leeren Kneipenraum nur Plastikstühle, die sich leicht stapeln und immer neu gruppieren ließen, wandelte sich die Szenerie zehn Jahre später ins „gemütlich Rustikale“: Holzbrauntöne vermitteln bis heute das Gefühl der wieder in Mode gekommenen Gemütlichkeit.

Schon nach drei Jahren wollten die Stadtwerke den Strom abschalten, 1978 kam es zu den ersten größeren Firmen-Umstrukturierungen. Zwei Rechtsanwälte machten sich juristisch und finanziell nicht unwesentlich um die weitere Absicherung des Unternehmens verdient. Hätte es aber nicht die intensive Mitarbeit z.B. auch aller Angestellten gegeben, Finanzlücken zu stopfen, wären da nicht politische Gruppen gewesen, die das „Arsenal“ zum „befreiten Gebiet“ zählten und vor allem sympathisierende Geldgeber, innen wie außen, – das Programmkino in Tübingen hätte schon die Jahrtausendwende nicht erlebt. Verleiher erinnern sich ungern daran, dass Filmkopien „ganz knapp vor der Vorstellung per Bahnexpress und nur per Nachnahme“ nach Tübingen, direkt an Stefan Pauls Rechnungsadresse gingen… – Währenddessen lief auf der Leinwand „The Stones in the Park„, Mick Jagger & Co. spielten im Hyde Park (im Beiprogramm: Jim Morrison und die Doors – This is the End…, wir erinnern uns); sonntags um elf Uhr standen für drei Mark Bier, Jazz und Slapsticks auf dem Programm. Und später dann immer wieder das bis heute formidable Regiedebüt von Jean-Jacques Beineix, „Diva“ – da schon mit Sekt.

» Aber was, wenn es kein Morgen gibt? Heute gab es nämlich auch keins.

(Phil Connors – Bill Murray – in „Und täglich grüßt das Murmeltier“)

Während das Arsenal dann versuchte, bis Ende der 90er zu wachsen und sich zu konsolidieren (zu den Tübinger Kinos Arsenal und Atelier -am Haagtor -, kamen Kinos oder Beteiligungen in Leipzig, Rottenburg, Sindelfingen, StuttgartVerleih-Ableger entstanden in Hamburg, Leipzig und Stuttgart, auch, um regionale Fördergelder zu akquirieren; die Tübinger rockten als erste West-Verleiher in Pauls Geburtsstadt Leipzig die Ost-Kinos), mehr zu produzieren – was schnell wieder eingestellt wurde – und noch mehr Filme für den Verleih einzukaufen -„Diva“, „Elling“ und viele andere. sorgten für gute Umsätze – , da änderte sich die Welt – nicht nur die der Medien.

Die einen memorierten noch die Kritik der Warenästhetik und neue Lebensformen in der Großfamilie und Sex & Drugs & Rock’n Roll, da präsentierten die anderen stolz am Tübinger Markt ihre Kinderwagen und das große Glück in der Kleinfamilie wie die moderne Mutter von heute ihren SUV. Und nebenbei gehörten die prägenden Medien des 20. Jahrhunderts, Film und Kino, mit dem Siegeszug des Internet auf einmal zur Abteilung Seniorenteller. Schon 1990 erkannte Stefan Paul: „Die Idee des Programmkinos ist verstaubt.“ Konsequenzen sind daraus kaum gezogen worden: Er hielt weiter „draußen“ vor der Stadt „internationale Kontakte“, „drinnen“, in der Stadt, verließen die werbeirrelevanten Generationen das Kino und Tübingen, die „Silversurfer“ gingen in Rente – und das unzertrennliche Paar Kino und Film hatte sich auseinandergelebt.

» Toto, ich habe das Gefühl, dass wir nicht mehr in Kansas sind.

(Dorothy Gale – Judy Garland – in „Der Zauberer von Oz“)

Die Lust auf Filme ist groß, aber die meisten Filme laufen nicht mehr im Kino. Niemals haben die Menschen mehr Filme gesehen; niemals wurden mehr Filme produziert; niemals standen dank Internet, DVD usw. mehr Filme zur Verfügung. Das Kino braucht Filme, aber die Filme brauchen das Kino nicht mehr. Sie laufen im Auto, im Zug, im Flugzeug, im Fußballstadion, im Wohnzimmer, auf dem Rechner, im Handy. Wer will, der kann sich auf Youtube sein Programmkino selber basteln, Cineasten finden dort Raritäten der Filmgeschichte, Trash-Fans Perlen der B- und C-Movies – und dass es manchmal in den dunklen Ecken des Web auch Filme gibt, die noch gar nicht gelaufen sind, weder im Kino noch sonst wo, das weiß heute auch jeder. Und der Versuch, mit am großen Rad der schönen neuen Kinowelt zu drehen, ging für das „Paket Arsenal“ auch nicht gut.

Inzwischen geht es dem TV ähnlich wie den Kinos, als das Fernsehen zum Massenmedium mutierte. Wer hätte denn gedacht, dass die größten Film- und Serienproduzenten heute Netflix und Amazon heißen? Und während dieser Tage das World Wide Web 30. Geburtstag feiert, wandelt sich die kulturelle Institution Kino langsam zum Gegenstand romantisch nostalgischer Reflexionen. Kurzum: Die starre Bindung ans Kino existiert nicht mehr und der große Aufbruch, der das Programmkino überhaupt erst ermöglichte, ist Geschichte. Das „Szene“-Projekt Arsenal, entstanden aus den Echos des urbanen Studentenprotestes, begonnen als Ansatz zu einem kollektiven Experiment, hat sich zu einem fast normalen „Kino-, Verleih- und Gaststättenbetrieb“ entwickelt, das, wie alle klassischen Filmauswertungsbereiche, mit sinkenden Zuschauerzahlen zu kämpfen hat. Zumindest das einstige Gegeneinander mit dem örtlichen Kinogroßbetrieb ist im Laufe der Zeit einem gedeihlichen Miteinander gewichen. Wobei: Wirtschaftlich so richtig gut ist es dem Projekt Arsenal wohl noch nie gegangen. Von Anfang an nicht: Zum 10-Jährigen kamen nicht nur die lokalen Geschäfts- und Stadtprominenten, die Freunde des Hauses, Bauleute, Filmspediteure und sonstige Adabeis – sondern auch der Gerichtsvollzieher.

» Houston, wir haben ein Problem!

(Jim Lovell – Tom Hanks – in „Apollo 13“)

Nach einem zwischenzeitlichen Hoch ist das Arsenal – im zeitgeistigen Marketing und BWL-Jargon geschrieben – auf seinen Markenkern geschrumpft. Nur: Wo liegt der heute? Eine Revolte, von der das Programm-Kino Teil sein könnte, ist nicht zu erwarten und für die Generation Greta Thunberg ist Kino uncool. Douglas Wolfspergers „SCALA ADIEU – Von Windeln verweht“ über den „Scala“-Filmpalast in Konstanz, der 2017 einem Drogeriemarkt weichen mußte, ist Ende März angelaufen …

Heute gibt es heftige Anstrengungen seitens des neuen Arsenal-Programmchefs, die beiden Tübinger Kino-Räume für die neue Zeit, für ein neues Publikum zu öffnen. Aber jetzt kommt es von anderer Stelle ganz dicke: Das Arsenal-Gebäude ist an eine Erbengemeinschaft gegangen – und der Standort, im Kern der attraktiven Universitätsstadt, ist mehr Geld wert, als die Erinnerung an einen traditionsreichen Szenetreff. Tübingen soll schließlich wachsen, von jetzt rund 87 000 auf 100 000 Einwohner in naher Zukunft. Von 2016 bis 2019 stieg der Immobilienpreis in Tübingen Innenstadt von 3000 auf 3600 Euro pro Quadratmeter – mit rasch steigender Tendenz. Die Folge: Leerstand in Läden, in Kneipen. Es herrscht Ruhe in Stadt und Land, wenn das Menschenrecht auf „marktübliche Verzinsung“ mit der Plattitüde des Ökonomismus „Das muss sich rechnen“ eingeklagt wird. – Zwei Investoren sollen an dem Gebäude interessiert sein, wie es heißt, einer davon, so ein Gerücht, soll im Arsenal geputzt haben… Wie auch immer, die Alternativen heißen: Aufwändige Renovierung oder Endstation. Abriss, Denkmal oder Bestandsschutz gibt es in diesem Immobilienfall nicht, was das Objekt nicht uninteressanter macht. Die kommunale Wohnungsgesellschaft könnte zuschlagen, auch, um die Institution Arsenal zu erhalten. Denn das, was jetzt so oder so kommt, das ist für das Programmkino nicht mehr zu bezahlen.

» Viel zu lernen du noch hast!

(Jedi-Meister Yoda in „Angriff der Klonkrieger – Episode II“)

Es gibt auch deutliche Signale, dass die Stadt nach Lösungen sucht. Denn das Arsenal hat die Tübinger Kulturlandschaft geprägt. Seit 45 Jahren. Egal, was sich hinter den Kulissen an Kabalen und Finanzseiltänzen abspielte: Dort sind Generationen nicht nur ins Kino gegangen, sie sind darin aufgegangen. Viele große und kleine Initiativen zeigten dort Filme, vieles, was die Filmwelt prägte, lief nur hier. Es ist ein wichtiger Ort für Festivals, für Film- und Kino-Enthusiasten. Ende Januar initiierte ein „alter“ Arsenal-Gänger eine Online-Petition. Innerhalb von zwei Wochen zeichneten 1700 Arsenal-Fans – viele aus der Region, aber etliche aus ganz Deutschland.

Es gingen Unterschriften aus Frankreich und Griechenland ein, aus Liechtenstein und Luxemburg, aus Österreich, der Schweiz, dem Brexit geschüttelten Vereinigten Königreich und Schweden. Über 2000 waren es schließlich, die sich erschrocken zeigten. Die Petition richtete sich an Tübingens Oberbürgermeister Boris Palmer, der selbst als Unterstützer des Kinos gilt. Stefan Paul, der in der Vergangenheit schon mehrfach öffentlich darüber grummelte, dass nicht genug helfende, vor allem öffentliche Hände die Institution Arsenal pampern, stellte diesmal fest : „Die moralische Unterstützung haben wir. Uns fehlt das Geld.“ – Die Reduktion auf Knete scheint gerade in Zeiten des Ökonomismus zeitgemäß. Aber einem Kino, das vor Ort verankert ist, fehlt es offenbar noch an einigem anderen: Erst als er von diesem Artikel hörte, wollte sich der Arsenal-Betreiber mit dem Initiator der Petition in Verbindung setzen….

» Möge die Macht mit dir sein.

(Obi-Wan Kenobi – Alec Guiness – in „Star Wars – Eine neue Hoffnung“)

Vielleicht haben es ja einige noch immer nicht gemerkt, aber das Kino hat sein Alleinstellungsmerkmal verloren. Es hat sich zu einem Erlebnisort unter vielen gewandelt. Vielleicht ist es ja gerade deshalb an der Zeit, sich wieder an die Anfänge zu erinnern, an die Tage, als die Pauliniker noch über die Dörfer der Alb zogen und alle hofften, ein „Kommunales Kino“ aufbauen zu können. So ein „altes (Programm-)Kino“ (zumal eines mit einer solchen Geschichte) hätte ganz sicher die Chance, sich zu verjüngen, sich zu einem neuen urbanen Orientierungspunkt zu entwickeln. „Kino„, so Ex-Berlinale Chef Dieter Kosslick, „das bedeutet auch eine Form der Kommunikation, die ein Motor der Stadtkultur, der Reaktivierung der Innenstädte ist.“

Beispiele dafür gibt es schon, nicht nur in Berlin. Der Standort des Arsenal wäre ebenso ideal für solche Kino-Experimente wie die immer wieder erstsemestrige Studentenstadt Tübingen. Vielleicht ist es ja gerade deshalb an der Zeit, sich auch wieder an richtig gute Filme zu erinnern, an „Harold & Maude“ zum Beispiel, einem „Programmkino-Evergreen“: Nahezu vorbildlich prophetisch haben darin eine alte Dame und ein junger Mann viel Spaß miteinander und an einer Stelle sagt der junge Harold:„Maude, ich liebe dich.“ Und die lebenskluge alte Dame Maude antwortet: „Das ist so wunderbar, Harold. Geh und lieb noch viele andere.“ Warum soll denn das nicht gehen? Und genau deshalb gehört ein eherner Satz Jean-Luc Godards an diese Stelle: Jede Geschichte, hat der große weise Mann der „wahren Geschichte des Kinos“ einmal gesagt, „hat einen Anfang, eine Mitte und ein Ende, aber nicht unbedingt in dieser Reihenfolge“!

Michael Friederici

Herzlichen Dank für die Fotos an © Joachim E. Röttgers

E-Mail: roettgers@graffiti-foto.de

www.graffiti-foto.de

Abspann1: Michael Friederici, gelernter Redakteur, kam 1975 nach Tübingen, studierte, war Filmkritiker beim „Schwäbischen Tagblatt“; baute den Club „Zoo“ mit auf; war 13 Jahre lang Leiter der Französischen Filmtage Tübingen. Seit 1988 lebt er in Hamburg, arbeitete für eine der großen deutschen Filmproduktions- und -vertriebsgesellschaften; betreute die Pressearbeit einiger Arsenal-Filme; seit zehn Jahren organisiert er Lesungen in Hamburg, u.a. die sogenannten Schwarzen Nächte. Untertitel: Verbrechen sind kein Privileg von Gesetzesbrechern.

Abspann2: Der Text von Michael Friederici ist, in leicht veränderter Form, unter dem Titel „Der Anfang vom Happy End?“ in Kontext (www.kontextwochenzeitung.de). erschienen, einer Netz-Wochenzeitung der besonderen Art: Der KONTEXT: Verein für ganzheitlichen Journalismus e. V. wurde 2011 von Stuttgarter Bürgerinnen und Bürgern gegründet. Ziel war, ein unabhängiges Informationsmedium sowie ein Forum zu schaffen, in dem Bildungsarbeit und kritischer Journalismus weiter und vor allem voran getrieben wird. Der gemeinnützige Verein KONTEXT wurde Herausgeber der gleichnamigen Wochenzeitung. KONTEXT finanziert sich bis heute zum großen Teil über regelmäßige Spenden vieler Unterstützer. Redaktionell verantwortet wird es von Journalistinnen und Journalisten, die alle nur das Eine wollen: In aller Freiheit schreiben!