„Der Postbote klingelt immer zweimal“

„Der Postbote klingelt immer zweimal“

Ute Cohen, Katja Bohnet, Joachim Feldmann und Marcus Müntefering über den Roman von James M. Cain aus dem Jahr 1934

James M. Cain: Der Postbote klingelt immer zweimal (The Postman Always Rings Twice, 1934). Aus dem amerikanischen Englisch und mit einem Nachwort von Alex Capus. Kampa Verlag, Zürich 2018. Hardcover, 190 Seiten, 20 Euro. Verlagsinformationen.

Ute Cohen: Fallen Angels

„Also sind wir quitt, richtig?“ Cains Buch ist eine Bilanz, mit scharfem Strich gezogen, mit einer spitzen Feder, die dem Leser das weichgespülte Romantikerherz durchbohrt. Geld ist der Schlüssel des Plots, Geld ist seine Auflösung. Cora und Franks Gier durchzieht die Geschichte wie der Pissgestank im Raubtierkäfig. Wer hier eine Amour fou wähnt, irrt sich gewaltig. Cora und Frank folgen beide einem Instinkt, der sie zunächst zu einander und dann von einander wegtreibt. Cora, desillusioniert, jedoch nicht bereit, sich endgültig der Resignation hinzugeben, fühlt sich angezogen von Frank, einem Streuner, einem Taugenichts, der das Gegenteil ihres geschniegelten Ehemannes ist. Frank wiederum will das Hauskätzchen zu seiner Stray Cat machen, seiner Raubkatze, die wild und frei mit ihm durch die Lande zieht. Cora aber sehnt sich nach dem domestizierten Bösen, einem Frank, der Hot Dogs mit ihr macht und ihr gleichzeitig die Lippen blutig beißt. Das kann nur auf der Via Mala, auf einem schlimmen Pfad enden, zumal jedes Tun und Handeln buchhalterisch bemessen wird. Money makes zweifelsohne the world go round. Dieses Wissen ist auch das Ass, das der Anwalt im rechten Moment zu zücken weiß. Da ist es schon zu spät, denkt der Leser, vergessend, dass bereits von Anbeginn kein Fünkchen Hoffnung in diesem schwarzgetünchten Roman auflodert. Selbst Sex, der Kitt, der Frank und Cora für Momente verbindet, ist nur eine Währung unter vielen. Sex ist für Cora, die ihren Körper bereits in der Vergangenheit verkauft hatte, Spielgeld, für Frank ist er ohnehin austauschbar: Irgendeine Katze findet sich immer am Wegesrand.

Nur in dem einmaligen Moment, in dem Eros und Thanatos zusammentreffen, glimmt etwas auf, das sich wie Liebe anfühlt. Es ist aber doch nur ein Simulacrum, denn: „So eine Liebe ist ein großer Flugzeugmotor, der einen ganz nach oben trägt bis zur Spitze des Bergs. Aber wenn du den in einen Ford einbaust, geht er kaputt. Wir sind zwei Fords, Frank.“ Für europäische Ohren klingt das nach Schrottkarren-L.O.V.E., für Amerikaner jedoch nach Solidität. Man denke nur an die Arctic Monkeys und ihr Liebeslied „I wanna be yours“: „I wanna be your Ford Cortina/I will never rust“. Mit einem Flugzeugmotor ist jedoch auch der gute alte Ford überfrachtet. So ist das mit der Liebe oder mit diesem Gefühl, das wir dafür halten.

Wenn der Teufel und Gott dann noch im Spiel sind, kann das Rating für Emittenten des Liebesglücks bestenfalls nur „Fallen Angels“ sein.

Ute Cohen

Joachim Feldmann: Finster und rasant

Frank Chambers, 24, ist ein Schnorrer. Und ein notorischer Lügner. Gegen Mittag, und damit zitieren wir bereits den berühmten ersten Satz aus James M. Cains Noir-Klassiker „The Postman Always Rings Twice“ in der neuen Übersetzung von Alex Capus, wird er von einem Heuwagen geworfen, auf den er sich als blinder Passagier geschmuggelt hat. Wenig später erzählt er dem Betreiber einer Tankstelle plus Diner, dass er mit jemandem zum Mittagsessen verabredet sei. Er bestellt reichlich, doch Geld hat er nicht. Aber schon bald einen Job als Mechaniker. Dann sieht er sie. Cora. „Abgesehen von ihrer Figur war sie keine Schönheit, aber sie schaute dermaßen mürrisch aus der Wäsche, dass ich Lust bekam, ihr eine reinzuhauen.“ Und es dauert nur einen Tag, bis er sie die Treppe hinauf ins Schlafzimmer trägt.

Der Tankstellenbesitzer ist „der Grieche“. Er hat Cora in Los Angeles aufgegabelt. Damals hieß sie Smith. Nach zwei Jahren als Imbissverkäuferin war ihr jeder recht, der sie da herausholte, auch wenn er ihr eigentlich zuwider ist. Das zumindest erzählt sie ihrem neuen Liebhaber. Und sie beschließen, ihn umzubringen. Das heißt, eigentlich ist es ihre Idee. Voller Abscheu spricht sie von ihrem Mann, seinem Haar, seinem Körper, seinen Bewegungen. Der „latente Rassismus“, den Alex Capus in seinem herablassend formulierten Nachwort dem Roman bescheinigt, ist der explizite Rassismus einer Figur. „Du bist kein kleiner, weicher, schmieriger Kerl“, schmeichelt Cora dem zögernden Frank. „Du hast kein schwarzes Kraushaar, in das du jede Nacht Bay-Rum-Haaröl reinschmierst.“ Und der lässt sich auf die Sache ein. Doch der Mordanschlag geht schief. Es braucht einen zweiten Anlauf, bis die beiden den Griechen los sind. Was dann passiert, wir sind ungefähr in der Mitte des Romans, lässt sich ohne zu übertreiben als einer der raffiniertesten Plots der Spannungsliteratur des 20. Jahrhunderts bezeichnen, nicht zuletzt, weil die beiden Protagonisten zu Objekten der Handlung werden.

Frank Chambers erzählt diese Geschichte in der Todeszelle. Er wird für einen Mord sterben, den er nicht begangen hat. Ob er wirklich versteht, was passiert ist, weiß man nicht. Als Leser hat man durchaus den Eindruck, dass die Rollenprosa, trotz des forciert umgangssprachlichen Erzähltons, nicht ganz authentisch ist. Aber das hat „Der Postbote klingelt immer zweimal“, so der neue deutsche Titel, mit einem anderen Bekenntnisklassiker, Max Frischs „Homo Faber“, gemeinsam. Wenn z. B. James M. Cain Frank berichten lässt, wie er beim Billardspiel von einem gerissenen Gegner übers Ohr gehauen wird, zeigt sich deutlich der Abstand zwischen dem ironischen Ich-Erzähler und der handelnden Figur. Als „unfreiwillig komisch“, wie der Autor des Nachwortes meint, empfinde ich eine solche Diskrepanz allerdings keineswegs. „The Postman Always Rings Twice“ ist kalkulierte Literatur – vom Sensationswert der Handlung bis in die Motivgestaltung hinein. Und dazu gehört auch der Tritt der Katze auf den Sicherungskasten, der den ersten Mordversuch scheitern lässt. Was Alex Capus „extrem unwahrscheinliche Zufälle“ hält, die für ihn den literarischen Wert des Romans offenbar schmälern, ist ein Teil seiner motivischen Grundausstattung. Aber nicht nur seines ästhetischen Surplus wegen ist dieser ebenso finstere wie rasante Klassiker heute noch lesenswert.

Joachim Feldmann

Katja Bohnet: Drei sind einer zu viel

Katja Bohnet: Drei sind einer zu viel

Jack Nicholson hat mir ein Bild versaut.

Manchmal sieht man keine Geschichte, sondern nur noch den Schauspieler, der sie verkörpert. Ärgerlich, wenn doch die Figur des Frank Chambers viel mehr Assoziationen weckt als das Animalische, das sich in Nicholsons Gesichtszüge eingegraben hat. Chambers ist ein Streuner, ein Rastloser. Nicht die hellste Kerze auf der Torte. Eine Eigenschaft, die er mit Cora teilt. Wer ist Cora?

Blättern wir zurück. Californien in den Dreißigern. Es gibt nur noch eine Perspektive: Vom Millionär zum Tellerwäscher, die amerikanische Gesellschaft im Niedergang. Vom amerikanischen Traum kann man nur noch träumen. Cora hat den Griechen Papadakis geheiratet. Sie ist unglücklich. Träumte von Romantik, von der Schauspielerei. Aber ihre Ehe hält nicht, was sie verspricht. Sie wird mit Frank, dem Landstreicher, nicht nur eine Affäre beginnen, sie wird gemeinsam mit ihrem Lover auch noch ihren Ehemann ermorden.

Drei sind einer zu viel.

Gipfelstürmer

Der Autor James M. Cain sieht seinen Figuren dabei zu, wie sie ihrer unglücklichen Existenz zu entfliehen versuchen. Cora und Frank sind zwar skrupel- aber nicht völlig gewissenlos. Sie planen, töten nicht im Affekt. Wobei planen? Zwei Idioten vor dem Herrn! Als Amerikaner ließen sie sich mit einem Versprechen locken, aber nichts hält, was es verspricht. Die Liebe ist fad, sie enttäuscht. Die alte und die neue. Die Liebe nach der neuen auch. Das Leben ist sinnlos. Der Job beschissen, die Kohle reicht nie aus.

Wollen sie zu viel? Oder ist nicht genug für alle da?

Eine politische Fragestellung. So aktuell wie nie.

Menschen wälzen Steine den Berg hoch, nur um Steine wieder hinunterrollen zu sehen. Nicht umsonst wählt Cain den Berg als starkes Bild im Roman. Gipfel, Sturm und Fall. Begraben am Fuße eines Berges. Oder unter einem Berg. Entfliehen kann keine der Figuren ihrer Leidenschaft. Jeder Wunsch wird pervertiert.

Der Postbote klingelt nicht nur zweimal, sondern gleich mehrmals im Roman. Das Schicksal ruft und ruft. So viel Drama auf knappen zweihundert Seiten. Hier punktet der Titel des Filmes „Wenn der Postmann zweimal klingelt“ mit mehr Qualität. Spricht sich besser, Ende offen, weniger Affirmation. Warum Postmann und nicht der Bote? Der Mann bricht in die Ehe ein. Schon der Titel lässt erahnen, welche Abgründe sich am Rande eines Diners auftun werden. Im Buch hört man den Figuren oft beim Nachdenken zu. Als überraschten sie sich selbst, dass sie es noch können. Ausgezeichnet das Spiel mit dem Begriff des „perfekten Verbrechens“. Je dümmer sich die Figuren anstellen, desto näher kommen sie ihrem Ideal. Was trennt die Figuren Cora und Frank noch von bösartigen Zynikern? Ihnen liegt noch etwas an Ehrlichkeit. Beinahe rührend in einem Miteinander, das von Vorsatz, Mord und Totschlag geprägt wird.

Cains Sätze sind kurz. Die Bilder trotzig und schön. Als Erzähler wirkt er unbeteiligt, eher wie ein Chronist der Ereignisse. Elegant der Tanz auf dem Drahtseil des Noirs: Auf der einen Seite Hoffnung, auf der anderen Seite das Wissen um die Grausamkeit der menschlichen Natur, den Verfall jeglicher Moral.

Wer überleben würde

Heute gelesen, wirken die Dialoge oft angestaubt. Sie entspringen ihrer Zeit. Aber das Abgefuckte der Figuren, ihr Sehnen und vorprogrammiertes Scheitern ist hochaktuell. Das alles vorantreibende Movens: Sex. Es wird Liebe genannt. Meint aber: Sex. Sex hinter dem Rücken des Ehemannes, Sex neben einem Toten, Sex noch am Unfallort. Dazu die alles verschlingende Dunkelheit. David Lynch hat Cain gelesen. Ich wette drauf! Dieses Verlangen nach menschlicher Vereinigung ist stärker als der Wunsch nach Reichtum und Geld. Nach Freiheit. Nach einer sinnvollen Existenz. Eine Begierde, die stets dem Objekt seiner Begierde misstraut. Cora lehnt sich so gegen ihr Schicksal auf. Heute würde Cain vielleicht sie in den Todestrakt schicken. Sie hätte es verdient, die Männer, die sie umgarnten, zu überleben. Wenn auch nur um Wochen oder Tage.

Kalifornien heißt die Leinwand, auf die Cain seine Figuren malt. Mit einfachem Strich. Die Mordlüsternen und ihr naives Opfer fahren auf der Küstenstraße nach Malibu Beach. Die perfekte Umgebung für Erfolgreiche und Schöne. Alles das, was Cora und Frank nicht sind.

Heute brennen Häuser im Paradies.

Versprechen hart geschnitten gegen Verbrechen.

Leben gegen Tod.

Das Auto, die todbringendste aller amerikanischen Waffen. Das Auto, die Krone des Kapitalismus. Krone, Phallus-Symbol und Sarg. Wer dem Roman heute noch Aktualität in der Geschlechter-Debatte zusprechen möchte, für den empfiehlt sich dieses Argument: Wer Frauen ihren rechtmäßigen Platz in dieser Gesellschaft verweigert, wer ihrer Entfaltung im Wege steht, ihre Würde untergräbt, erntet Unzufriedenheit und Wut.

Amerika. Amerika.

Gerechtigkeit ist bei Cain nur noch ein Deal großer Versicherungsgesellschaften. Einen anderen erniedrigt zu haben, mehr Wert als Geld. Die Ménage à trois ein Todesurteil.

Der Postbote klingelt zweimal, dreimal, heute: Immer noch ein großer, schmutziger, bahnbrechender Roman.

Katja Bohnet

Ihre Texte bei CrimeMag hier, ein CrimeMag-Besuch bei ihr. Ihr aktuelles Buch hat den Titel „Kerkerkind“.

Marcus Müntefering: Keep calm and read James M. Cain

Marcus Müntefering: Keep calm and read James M. Cain

Vorbemerkung: Dieser Text ist die very extended version einer Rezension, die ich für die Novemberausgabe des LiteraturSPIEGEL geschrieben habe, der monatlichen Print-und Download-only-Beilage des SPIEGEL.

Wäre James M. Cain, der sich nie als Krimiautor sah, noch am Leben, würde es ihm sehr gefallen, dass sein Name meist unterschlagen wird, wenn es um die Gründerväter der Hardboiled-Literatur geht. Der frühere Journalist fühlte sich nie derselben Liga wie Hammett und Chandler zugehörig, verachtete die Pulp-Magazine, in denen sie veröffentlichten. Zumindest Chandler wiederum lehnte Cain ab: „Alles, was er anfasst, riecht nach Ziegenbock“, schrieb er in einem Brief an seinen (und Cains) Verleger. „Er ist genau die Art von Autor, die ich verabscheue, (…) ein Proust im schmuddeligen Kittel, ein dreckiger Junge mit einem Stück Kreide und einem Zaun und niemandem, der hinschaut. Solche Menschen sind der Ausschuss der Literatur, nicht weil sie über dreckige Dinge schreiben, sondern weil sie es auf eine dreckige Weise tun.“*

Tatsächlich sucht man in Cains Romanen vergebens nach Detektiven wie den Gutmenschen Philip Marlowe mit seinem moralisch unantastbaren Kern, auch Berufsverbrecher, die in mondänen Nachtclubs Martinis schlürfen, gibt es nicht. Cain schrieb über einfache Menschen, die irgendwann auf die schiefe Bahn geraten. Zum Opfer der Ökonomie, ihrer Triebe, ihrer Gier werden.

Einer von ihnen ist Frank Chambers, Ich-Erzähler von Cains erstem und berühmtesten Roman, der in der Neuübersetzung „Der Postbote klingelt immer zweimal“ heißt. Damit bleibt der Schweizer Schriftsteller Alex Capus zwar deutlich näher am Original und macht endlich aus dem Postmann einen Postboten, opfert dafür aber das zum geflügelten Wort gewordenen „Wenn der Postmann zweimal klingelt“ (in einer früheren deutschen Fassung hieß der Roman recht schön und gewitzt „Die Rechnung ohne den Wirt“).

Als das Buch 1934 in den USA erschien, wurde es umgehend zu einem skandalumwitterten Bestseller. Cains mit Sex und Mord gewürzte Geschichte eines desillusionierten Drifters traf den Zeitgeist. Die anhaltende Wirtschaftskrise hatte Millionen Menschen in den USA den Glauben an die Zukunft verlieren lassen. Für Cain, der sich bislang als Journalist in Baltimore und New York und seit 1931 auch als script doctorin Hollywood mal recht, aber meist schlecht durchgeschlagen hatte, war dieser Erfolg eine Genugtuung, aber auch finanziell wichtig.

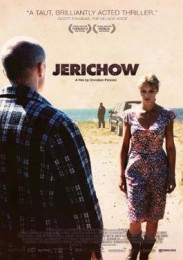

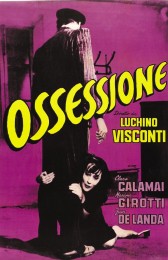

Der „Postbote“ wurde zur Blaupause für den Film noir der Vierziger und Fünfziger. Aber erst nachdem Billy Wilder 1944 Cains zweiten Roman „Double Indemnity“ („Frau ohne Gewissen“) meisterhaft verfilmt hatte, traute man sich in Hollywood an den saftigen „Postman“. Tay Garnetts Verfilmung bleibt allerdings hinter der Vorlage zurück, was auch für alle weiteren sechs Versuche gilt. Am gelungensten vielleicht ist Viscontis „Ossessione“ (bereits 1942 gedreht), am berüchtigsten die 81er-Kinofassung mit Jack Nicholson und Jessica Lange und der im Boulevard (und dem in den Achtzigern immer auf der Suche nach Sexszenen aktiven Kinomagazin „Cinema“) breit getretenen „spannenden“ Frage: „Hatten die beiden wirklich Sex auf dem Küchentisch?“ (Natürlich nicht!) Zuletzt hat sich Christian Petzold an dem Stoff versucht, und auch wenn er zu den wenigen interessanten deutschen Gegenwarts-Regisseuren gehört: Die Virilität der Vorlage ist unendlich weit entfernt von der cleanen und überästhetisierten Welt Petzolds. Als Dokument des Scheiterns aber ist „Jerichow“ durchaus von Interesse.

Der „Postbote“ wurde zur Blaupause für den Film noir der Vierziger und Fünfziger. Aber erst nachdem Billy Wilder 1944 Cains zweiten Roman „Double Indemnity“ („Frau ohne Gewissen“) meisterhaft verfilmt hatte, traute man sich in Hollywood an den saftigen „Postman“. Tay Garnetts Verfilmung bleibt allerdings hinter der Vorlage zurück, was auch für alle weiteren sechs Versuche gilt. Am gelungensten vielleicht ist Viscontis „Ossessione“ (bereits 1942 gedreht), am berüchtigsten die 81er-Kinofassung mit Jack Nicholson und Jessica Lange und der im Boulevard (und dem in den Achtzigern immer auf der Suche nach Sexszenen aktiven Kinomagazin „Cinema“) breit getretenen „spannenden“ Frage: „Hatten die beiden wirklich Sex auf dem Küchentisch?“ (Natürlich nicht!) Zuletzt hat sich Christian Petzold an dem Stoff versucht, und auch wenn er zu den wenigen interessanten deutschen Gegenwarts-Regisseuren gehört: Die Virilität der Vorlage ist unendlich weit entfernt von der cleanen und überästhetisierten Welt Petzolds. Als Dokument des Scheiterns aber ist „Jerichow“ durchaus von Interesse.

„Der Postbote klingelt immer zweimal“ ist der „Macbeth“ unter den Kriminalromanen. Wie Shakespeare schreibt Cain über einen Mann, der von einer Frau (die aber keineswegs eine femme fatale ist!) angetrieben zum Mörder wird, und er tut das ebenso knapp und präzise. Sein Ich-Erzähler ist nicht fähig zur Reflexion, und gerade der so entstehende Interpretationsspielraum macht aus einem an sich banalen Verbrechen aus Leidenschaft ein universelles, zeitloses Drama. Cain reduziert seine Geschichte radikal, Ornament war Verbrechen für ihn, sogar auf übliche Zuordnungen wie „er/sie sagte“ verzichtet er. Nichts soll den rasanten Höllenritt der Figuren stoppen.

Die verhängnisvollen Ereignisse beginnen mit einem Satz, dessen schlichte Genialität längst an US-Universitäten gelehrt wird: „Gegen Mittag warfen sie mich vom Heuwagen runter“ („They threw me off the hay truck about noon“). Zehn Seiten später hat Frank das erste Mal Sex mit Cora, der Frau des griechischen Imbissbetreibers Nick, der ihn als Aushilfskraft engagiert hat. Noch einmal zehn Seiten weiter versuchen die beiden, das erste Mal, Nick umzubringen, was im zweiten Versuch auf groteske Weise gelingt (selten waren so untalentierte Mörder am Werk wie Frank und Cora). Von Höhepunkt zu Höhepunkt eilend, stürzt die Geschichte auf ihr Finale zu, ein Happy-End für das amoralische Paar wird von Anfang an ausgeschlossen. Und am Ende finden sie ihre Bestrafung auf eine Weise, die erklären mag, was es mit dem immer noch rätselhaften Titel auf sich hat.

Die verhängnisvollen Ereignisse beginnen mit einem Satz, dessen schlichte Genialität längst an US-Universitäten gelehrt wird: „Gegen Mittag warfen sie mich vom Heuwagen runter“ („They threw me off the hay truck about noon“). Zehn Seiten später hat Frank das erste Mal Sex mit Cora, der Frau des griechischen Imbissbetreibers Nick, der ihn als Aushilfskraft engagiert hat. Noch einmal zehn Seiten weiter versuchen die beiden, das erste Mal, Nick umzubringen, was im zweiten Versuch auf groteske Weise gelingt (selten waren so untalentierte Mörder am Werk wie Frank und Cora). Von Höhepunkt zu Höhepunkt eilend, stürzt die Geschichte auf ihr Finale zu, ein Happy-End für das amoralische Paar wird von Anfang an ausgeschlossen. Und am Ende finden sie ihre Bestrafung auf eine Weise, die erklären mag, was es mit dem immer noch rätselhaften Titel auf sich hat.

Ursprünglich hatte Cain den Roman übrigens „Bar-B-Q“ nennen wollen, einen Titel, den der Verleger Alfred Knopf verabscheute. „For the Love of Money“ war der reichlich generische Gegenvorschlag, der nicht sehr gut ankam bei Cain. Und so kam schließlich „The Postman always rings twice“ zustande, der, so die Legende, auf einem Telefonat Cains mit einem befreundeten Theaterautor basiert. Vincent Lawrence erzählt ihm angeblich davon, wie er gerade auf den Postboten warten würde, weil er dringend die Antwort eines Produzenten auf ein eingesandtes Theaterstück erwartete. Und dass dieser spezielle Postbote immer zweimal klingeln würde.

An dieser Stelle unterbrach Cain das Gespräch und sagte: „Du hast mir gerade den Titel für meinen Roman geliefert.“

Lawrence: „Klar, er hat zweimal für Chambers geklingelt, oder? Und beim zweiten Klingeln musste er öffnen, nicht wahr?“

Cain: „Seine Zeit war gekommen.“

Lawrence: „Gefällt mir.“

Cain: „Dann soll es so sein.“*

In seiner Neuübersetzung gelingt es dem Schweizer Schriftsteller Alex Capus, Tempo und Rhythmus des Originals ins Deutsche herüberzuretten, die Dialoge klingen knackig und frisch wie in der Vorlage. Für Irritation sorgt allerdings Capus’ Nachwort, in dem er den Roman als reine (wenn auch „verdammt gute“) Unterhaltung abtut und Cain als Autor teilweise auf „Groschenheftniveau“ sieht. Nichts könnte weiter entfernt von der Wahrheit sein. Kaum jemand blickte tiefer in die Seelen der Menschen als James M. Cain, und was er dort entdeckte, lässt uns auch heute noch schaudern.

Nach seinen Anfangserfolgen mit dem „Postman“ und „Double Indemnity“ geriet Cain nach und nach weitgehend in Vergessenheit (Uni-Seminare zählen nicht), auch wenn er bis kurz vor seinem Tod im Jahr 1977 weiterschrieb, es auf insgesamt 18 Romane brachte. Auch die HBO-Miniserie „Mildred Pierce“ (Regie Todd Haynes, Hauptrolle Kate Winslet) nach Cains gleichnamigen Roman löst 2011 kein Revival aus. Dennoch: Bis heute ist Cain ein writers’s writer, eine Unzahl von Kollegen folgten seinem Vorbild, waren von ihm fasziniert oder inspiriert. So erkennt man in Mickey Spillanes misogynem Helden Mike Hammer viel von Cains Figuren, und Jim Thompsons frühe Romane sind eindeutige Verbeugungen vor Cain. Zu der prominenten Riege der Bewunderer gehört auch Stephen King, dessen „Mr Mercedes“-Trilogie Cain gewidmet ist und deren erstem Band das berühmte „Heuwagen“-Zitat vorangestellt ist. Laura Lippman, in Deutschland lange nicht mehr übersetzte, ziemlich tolle Autorin von Krimis und Thrillern (und Ehefrau des „The Wire“- und „The Deuce“-Schöpfers David Simon) schrieb über „Baltimore Blues“, ihren ersten Versuch, einen Hardboiled-Roman zu schreiben: „Wenn Cain ein Sechs-Minuten-Ei war, dann stoppte die Zeit bei mir bei drei Minuten.“ Es dürfte sich lohnen, ihre im März 2018 erschienene Cain-Hommage „Sunburn“ zu lesen.

Zu Cains wohl gewichtigsten Bewunderern gehörte Tom Wolfe, der in einer Rezension eines Romans von Norman Mailer so frech war, diesem zu empfehlen, sich erst einmal zu entspannen und James M. Cain zu lesen, um zu lernen, wie man einen guten Roman schreibt. Wolfe schrieb 1969 das Vorwort zu einem Sammelband mit frühen Cain-Romanen. Hier erwähnt er auch, dass Albert Camus’ Existenzialismus-Klassiker „Der Fremde“ auf den Romanen von Cain basiere, was durchaus Sinn ergibt. Außerdem vergleicht Wolfe Cain mit anderen Größen der US-Literatur, Steinbeck und Faulkner unter anderen, die er als Jugendlicher entdeckte. Aber niemand beeindruckte ihn so sehr wie Cain:

Zu Cains wohl gewichtigsten Bewunderern gehörte Tom Wolfe, der in einer Rezension eines Romans von Norman Mailer so frech war, diesem zu empfehlen, sich erst einmal zu entspannen und James M. Cain zu lesen, um zu lernen, wie man einen guten Roman schreibt. Wolfe schrieb 1969 das Vorwort zu einem Sammelband mit frühen Cain-Romanen. Hier erwähnt er auch, dass Albert Camus’ Existenzialismus-Klassiker „Der Fremde“ auf den Romanen von Cain basiere, was durchaus Sinn ergibt. Außerdem vergleicht Wolfe Cain mit anderen Größen der US-Literatur, Steinbeck und Faulkner unter anderen, die er als Jugendlicher entdeckte. Aber niemand beeindruckte ihn so sehr wie Cain:

„But Cain – momentum was something he had a patent on. Or maybe acceleration is the word. Picking up a Cain novel was like climbing into a car with one of those Superstockers who is up to forty by the time your right leg is in the door. Today, twenty years later, I have read The Postman Always Rings Twice, Double Indemnity, and Mildred Pierce again . . . and I am still amazed and delighted . . . partly because I can now see how complex Cain’s famous fast-paced, hard-boiled technique really is.“

* Zitiert nach Passagen aus der sehr lesenswerten Textsammlung „James M. Cain – Hard-Boiled Mythmaker“ von David Madden und Kristopher Mecholsky, eigene Übersetzung.

Marcus Müntefering