Film, Verbrechen und ungleiche Mittel (6)

Heute: Claude Chabrols „Nada“ und die Bücher von Jean-Patrick Manchette im Kino. Von Max Annas.

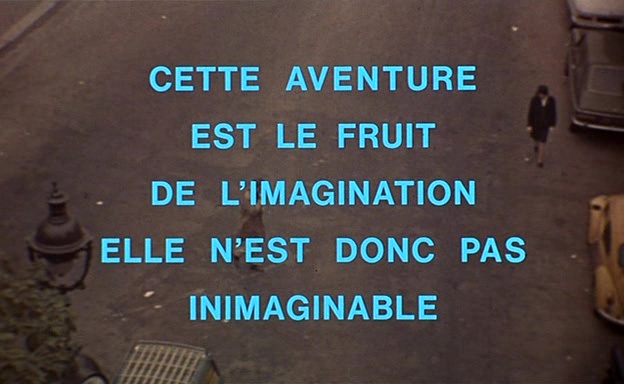

Was war das für eine Zeit. Der US-Botschafter in Paris konnte mehr oder weniger unbeobachtet in einen innerstädtischen Puff gehen. Die Linken stritten sich heftig und warfen einander vor, Marxisten zu sein oder Kommunisten oder Schlimmeres. Und auf den Champs-Élysees gab es tagsüber locker einen Parkplatz. Und das völlig kostenlos. Wir reden also über eine Zeit, die uns sehr, sehr fern ist, die weit zurückliegt. Wir reden über 1974. Claude Chabrol verfilmt „Nada“ nach Jean-Patrick Manchettes Roman von 1972. Nach einer Reihe von Filmen, in denen er sich recht kreativ mit seinen bürgerlichen Wurzeln beschäftigt und so eine Art Teufelsaustreibung betrieben hatte, ließ er sich ein auf ein Drehbuch des Autors nach dessen eigenem Roman. Eine Gruppe mindertalentierter Linker entführt den Botschafter aus erwähntem Etablissement, um ein Lösegeld zu erpressen. Sie werden von der Polizei aufgespürt und bis auf ihren Chef (!) liquidiert. Der Botschafter überlebt die Attacke des Staates nicht, weil er während des Angriffs von den Entführern erschossen wird. In einer Art zweitem Showdown treffen sich der Überlebende, der leitende Ermittler und der vom Überlebenden für eine Ratte gehaltene Aussteiger aus der Entführung. Wieder wird gestorben.

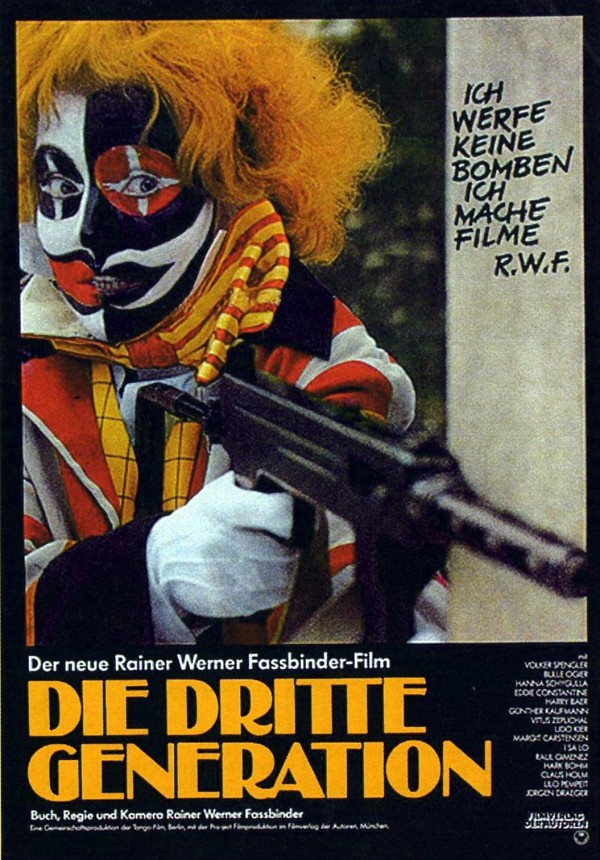

Die zeitgenössische Kritik verglich den Film mit Costa-Gavras‘ „Etat de siège“ (1972), was mehr über die zeitgenössische Kritik als über den Film aussagt. Costa-Gavras zeigt nämlich recht talentierte Linke, Tupamaros in Uruguay, die einen US-Geheimdienstler entführen und schlau genug sind, ihn zum Reden zu bringen. Als Film, der viel näher an „Nada“ ist, fällt mir eher Rainer Werner Fassbinders „Die dritte Generation“ ein, aber auf den konnte sich die zeitgenössische Kritik noch nicht beziehen, denn der ist erst 1979 entstanden.

Fassbinders Linke sind allerdings deutlicher als die von Manchette und Chabrol in der Realität geerdet, nämlich in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland und der der Rote Armee Fraktion. Die Action Directe manifestierte sich in Frankreich erst 1979, also sieben Jahre, nachdem Manchette den Roman veröffentlicht hatte. Was die fiktive linke Gruppe in Frankreich und die nicht ganz so fiktive in Deutschland eint: Sie werden als lächerliche Figuren gezeichnet. Fassbinders Personal ist eine geschwätzige Blase, der man keinen Ladendiebstahl überantworten würde. Die Figuren von Nada hingegen sind ein komplett disparater Haufen, sozial nicht gemeinsam geerdet, politisch schon gar nicht – die hätten sich nicht mal auf ein Flugblatt einigen können.

„Schatten freilich und kein Mitleid“

Da ist diese Verbindung zwischen Fassbinder und Chabrol, die mir nicht aus dem Kopf geht. Erinnere ich mich richtig, dass Fassbinder in seinem eröffnenden Text zum Claude Chabrol gewidmetem Band in der blauen Hanser-Filmreihe jenem vorwarf, den Zoom allzu billig einzusetzen? Als sei er gerade erfunden worden? Jedenfalls demonstriert Chabrol das in „Nada“ hin und wieder. Das wirkt wie ein deutlicher Marker für einen Film vor unserer Zeit, erneut. Fassbinder hatte Recht. Und er hat Chabrol vorgeworfen, seine Figuren wie Insekten zu betrachten sowie kein Mitleid mit ihnen zu haben. „Schatten freilich und kein Mitleid“ war der Titel jenes Textes. Und irgendwie passt das für mich als Brücke zurück zu Manchette. Mitleid ging dem auch ab. „Nada“ ist ein gutes Beispiel dafür.

„Nada“ ist sogar ein besonders gutes Beispiel für die Arbeit Manchettes, weil er im Roman und im Film demonstrieren konnte, wie er seine dramaturgischen Anordnungen setzte. Auf die eine Seite stellt er den französischen Staat mit seiner Regierung und den Exekutivorganen. Auf dieser Seite ist das Böse versammelt. Kreaturen der Macht, die mit unterdrücktem Sadismus den Tod planen. Das lässt sich kaum als Übertreibung lesen.

Als Manchette den Roman schreibt, ist es kaum mehr als zehn Jahre her, dass die Regierung in der Nacht des 17. Oktober 1961 (mindestens) 384 demonstrierende AlgerierInnen mitten in Paris ermordete und in die Seine warf. Und der Fall Ben Barka, der marokkanische Oppositionspolitiker wurde von französischen Polizisten entführt und marokkanischen Folterern übergeben, fand 1965 statt. Diese beiden ineinander greifenden terroristischen Akte prägten das Bild dessen, was Frankreich war für eine ganze Generation denkender Menschen. Auf die andere Seite stellt Manchette die Entführer. Linke unterschiedlicher Herkunft und Prägung. Sie haben keine Sprache, die sie eint, keine Gedanken, die sie miteinander verbinden. Nur der Plan, den Botschafter zu entführen, bringt und hält sie zusammen. Das ist soweit nicht entfernt von klassischen Noir-Settings. Die zusammengewürfelte Gruppe, der schlecht ausgearbeitete Plan, das angelegte Scheitern. Manchette geht hier den entscheidenden Schritt weiter. Er bleibt im Rahmen des Genres, verweigert dem Publikum – des Films, des Buches – allerdings jede Möglichkeit der Identifikation. Mit diesen Linken will man nicht auf der Straße gesehen werden. Schon gar nicht als Linker. Dabei scheut er sich nicht, eine erstaunliche Ratlosigkeit offen darzulegen, seine eigene. Wo positioniert sich ein Noir-Autor angesichts der Bösartigkeit des Gegners? „Nada“ sagt: Ich weiß es nicht.

„Er seufzte und erschoss sich nicht“

Das gilt für das Buch genau so wie für den Film. Im Roman nimmt sich Manchette etwas Zeit, die Geschichte seiner Figuren zu umreißen. Über Épaulard, gespielt von Maurice Garrel, den ältesten der Entführer und die allererste Figur, die im Buch und im Film auftaucht, sagt er: „Er ist ein einsamer Mann. Und wird Killer. In den Jahren zwischen 1945 und 1947 tötet er fünf oder sechs Menschen, aus Überzeugung und für Geld.“ Diese herrliche Kapriole ist Teil der Geschichte des Mannes, die Manchette auf etwa einer Seite ausbreitet. Darin tauchen Reizworte auf wie Algerien, Kuba, Guinea, die kommunistische Partei oder diverse widerständische Aktionen. Einer der letzten Sätze des kurzen Portraits lautet so: „Er seufzte und erschoss sich nicht.“

Die Ben-Barka-Ermordung war auch der Stoff zu Manchettes erstem allein geschriebenem Roman, „L’Affaire N’Gustro“ (1971). Ein naiver Journalist wird zum Helfer derer, die die Ermordung eines oppositionellen Exilpolitikers in Frankreich planen. Am Ende ist er nicht mehr am Leben, und das Tonband, das er besprochen hat, um den ganzen Fall zu dokumentieren, wird von Handlangern der Macht gefunden, die ihn ermorden. Sehr, sehr, sehr ähnlich verhält es sich in Yves Boissets Film „L´Attentat“ von 1972, noch etwas deutlicher angelegt an den Fall Ben Barka – mit dem Unterschied, dass diese Szene den Film beendet. Manchettes Buch hatte sie eröffnet, obwohl sie chronologisch das finale Kapitel ist. Manchette selbst schreibt 1980, dass Jean-Pierre Bastid, mit dem zusammen er 1971 noch den Roman „Laissez bronzer les cadavres!“ geschrieben hatte, ursprünglich den Film drehen sollte, dessen Drehbuch dann von Ben Barzman, Basilie Franchina und Jorge Semprun geschrieben worden ist. Die eben geschilderte Übereinstimmung ist frappierend, so nehme ich sie als eine weitere Spur, die Manchette im Kino hinterlassen hat. Das ist wichtig festzuhalten, denn obwohl von seinen neun allein fertig gestellten Romanen sechs verfilmt worden sind, einer von ihnen zwei Mal, ist tatsächlich nicht viel übrig geblieben von Manchettes Werk in diesen Filmen.

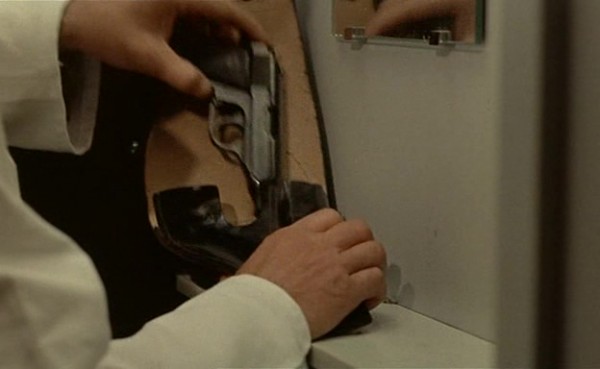

Zweimal der Privatdetektiv Eugène Tarpon

Am besten lässt sich das darlegen an den beiden Verfilmungen, denen 1981 und 1984 „Morgue pleine“ und „Que d’os!“ zum Opfer gefallen sind, jene beiden Bücher um den Privatdetektiv Eugène Tarpon. Der, wenn man so will, werktreuere Ansatz findet sich in Jacques Brals „Polar“ von 1984 nach „Morgue pleine“. Jean-Francois Balmer spielt den Tarpon mit einem extrem reduzierten Tempo, als wolle er Manchettes Sprache (Letzter Satz im ersten Absatz des Buches: „Nun ja, je nachdem.“) physisch kopieren. Das ist ein Webfehler in der Idee des Films, der durch die Trotteligkeit der Balmer´schen Figur beinah unguckbar wird. Mitunter wirkt es, als habe sich Balmer in der Vorbereitung zu sehr mit Philippe Noirets Interpretation des Lucien Cordier in Taverniers „Coup de Torchon“ (1982) beschäftigt, dessen Interpretation einer Figur von Jim Thompson allerdings einen doppelten Boden hatte. Der Stoff hat die klassischen Elemente. Geheimnisvolle Lady, die auftauchenden bösen Buben, einen skurrilen Reichen, dessen Pläne undurchschaubar sind, Politik, Verschwörung undsofort. Und am Ende hat sich die Figur etwas erholt, wie im Buch macht sie eine Entwicklung durch, ist zu handeln in der Lage, kann sogar eine Pistole halten. Wobei die im Buch nicht losgeht und im Film schon. Trotzdem hätte es „Polar“ gut getan, den Plot mit einer weniger wieseligen Figur zu erzählen, sie vielleicht sogar gegen den Strich von Manchettes Charakter anzulegen.

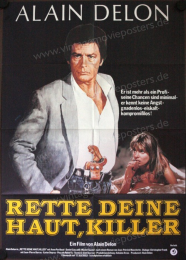

Dass das nicht gutgehen muss, hatte Alain Delon 1981 schon bewiesen, als es „Que d’os!“ zu einem lustigen kleinen Machospektakel machte. Delon, der das Drehbuch schrieb (zusammen mit Christopher Frank) und die Regie übernahm, hat mit „Pour la peau d’un flic“ einen simplen Haudrauffilm gemacht, wie er in jener Zeit regelmäßig über die deutsch-französische Grenze gereicht wurde. Halt noch ein Stück schlichter und schlechter. In Eigenregie grimassiert er und lässt die Muskeln spielen, dass es eine Freude ist. Alles zeigt geradeaus, Delon weist den Weg. Eine Pistole ist eine Pistole und eine Verfolgungsjagd eine Verfolgungsjagd. Und den ganz erstaunlichen Soundtrack lohnt es sich, online mal einzuschauen.

Alain Delon verstand ihn nicht

Alain Delon verstand ihn nicht

Zu dem Film will ich kurz noch ein paar Verwirrungen nachreichen. Der Originaltitel des zweiten Buches um den Privatdetektiv Eugène Tarpon war „Que d’os!“, in der Übertragung ins Deutsche hat der Distel-Verlag in seiner verdienstvollen Manchette-Edition daraus „Knüppeldick“ (2001) gemacht. So weit, so einfach. 1991 schon war das Buch zum ersten Mal im Deutschen erschienen, Bastei-Lübbe verkaufte es als „Mit fast heiler Haut“. Nun machte Delon aus dem Stoff um den Privatdetektiv Tarpon den Film, den er „Pour la peau d’un flic“ (!!!) nannte, und der den deutschen Verleihtitel „Rette deine Haut, Killer“ trug. „Rette deine Haut, Killer“ ist aber ebenfalls der Titel, unter dem Bastei-Lübbe 1990 Manchettes Buch „L’Affaire N’Gustro“ verkaufte. Dafür wirbt der Distel-Verlag auf dem Cover von „Volles Leichenhaus“ (2000), der Übersetzung von „Morgue pleine“, mit dem Gesicht Delons. Okay, vergessen Sie diesen Absatz einfach.

Delon hat noch zwei weitere Romane Manchettes adaptiert, „Le Petit bleu de la côte ouest“ (1976) und „La position du tireur couché“ (1982), den einen 1980 für Jacques Deray, den anderen gleich nach dessen Erscheinen 1982 für Robin Davis. Manchette hat sich nie darüber beschwert, was Delon aus seinen Ideen gemacht hat. Einige fremde Stoffe hat er dann noch fürs Kino adaptiert oder daran mitgeschrieben, auf diese Weise Claude Brasseur zu vier größeren Rollen verholfen, ohne selbst zu tiefe Spuren in diesen Filmen hinterlassen zu haben.

Ein erstaunlich fluider Film ist noch aus „La position du tireur couché“ geworden, als das Buch 2015 unter der Regie von Pierre Morel an andere Schauplätze gebracht worden ist. Ein internationaler Thriller mit Bildern aus dem Kongo und London, lässt „The Gunman“ nicht viel übrig von Manchette. Sean Penn als Ex-Killer, der mittlerweile bei einer NGO arbeitet, ist eine reine Identifiaktionsfigur, leicht gebrochen natürlich – wegen seiner Vergangenheit, und das Setting ist Korruption trifft Ausbeutung trifft Kriegsverbrechen trifft afrikanische Abhängigkeit vom Westen. Gemeinplätze, wie man sie heute benutzt im Genre, das letztlich nur die Auswüchse eines Systems anprangert, das Manchette ordentlich gehasst hat. Ihm deshalb das Schlusswort: „Ich behaupte mit tödlichem Ernst, daß nur der Sturz des Kapitalismus bewirken kann, daß der Roman noir überholt ist.“

Ein erstaunlich fluider Film ist noch aus „La position du tireur couché“ geworden, als das Buch 2015 unter der Regie von Pierre Morel an andere Schauplätze gebracht worden ist. Ein internationaler Thriller mit Bildern aus dem Kongo und London, lässt „The Gunman“ nicht viel übrig von Manchette. Sean Penn als Ex-Killer, der mittlerweile bei einer NGO arbeitet, ist eine reine Identifiaktionsfigur, leicht gebrochen natürlich – wegen seiner Vergangenheit, und das Setting ist Korruption trifft Ausbeutung trifft Kriegsverbrechen trifft afrikanische Abhängigkeit vom Westen. Gemeinplätze, wie man sie heute benutzt im Genre, das letztlich nur die Auswüchse eines Systems anprangert, das Manchette ordentlich gehasst hat. Ihm deshalb das Schlusswort: „Ich behaupte mit tödlichem Ernst, daß nur der Sturz des Kapitalismus bewirken kann, daß der Roman noir überholt ist.“

Max Annas

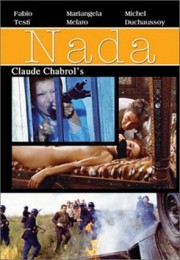

Nada; Regie: Claude Chabrol; Drehbuch: Jean-Patrick Manchette; Frankreich/ Italien 1974; Kamera: Jean Rabier; Musik: Pierre Jansen; DarstellerInnen: Fabio Testi, Maurice Garrel, Mariangela Melato, Michel Aumont.

Hark Bohm in Fassbinders „Die Dritte Generation“