Der Regionalkrimi beschäftigt die Gemüter. Das ist klar, ist er doch eine Erfolgsformel – und deswegen gepriesen und geschmäht. Wir haben uns schon vor zwei Jahren mit dem Thema befasst, heute erklärt uns einer der erfolgreichsten deutschen Schriftsteller, Klaus-Peter Wolf, was ihm zum „Regionalkrimi“ durch den Kopf geht, steht doch auch auf manchen seiner Bücher „Ostfriesenkrimi“. Wir freuen uns sehr, Klaus-Peter Wolf beim CrimeMag begrüßen zu dürfen …

Turtles – warum viele Leser Regiokrimis lieben

Das Gesicht des Oberstudienrats werde ich so bald nicht vergessen. Er wollte eigentlich Schriftsteller werden und nicht Fachleiter Deutsch, aber wie das Leben so spielt …

Das Gesicht des Oberstudienrats werde ich so bald nicht vergessen. Er wollte eigentlich Schriftsteller werden und nicht Fachleiter Deutsch, aber wie das Leben so spielt …

Er sah mich im Lehrerzimmer sitzen und mit einem Kollegen schwätzen, der mich eingeladen hatte, damit ich mit seinen Elftklässlern über meine Kriminalromane rede. Der Fachleiter erspähte die Taschenbücher, die ich signierte.

Er schaffte es nicht, sie in die Hand zu nehmen, so als seien sie mit einem gefährlichen Virus verseucht. Und nun beugte sich auch noch seine sündhaft hübsche Kollegin, die einen Rock trug, der für Deutschlehrerinnen eigentlich eine Spur zu kurz war, über den Tisch und zeigte auf „Ostfriesenblut“.

Er schaffte es nicht, sie in die Hand zu nehmen, so als seien sie mit einem gefährlichen Virus verseucht. Und nun beugte sich auch noch seine sündhaft hübsche Kollegin, die einen Rock trug, der für Deutschlehrerinnen eigentlich eine Spur zu kurz war, über den Tisch und zeigte auf „Ostfriesenblut“.

„Das“, sagte sie, „war meine Einstiegsdroge. Danach habe ich sie alle gelesen. Im Urlaub am Strand.“

Der Fachleiter seufzte und warf mir einen Blick tiefster Verachtung zu. „Sie schreiben Regionalkrimis?“ Er sprach das Wort aus, wie andere „ekliger Schmierschmutz“ sagen oder „Beulenpest“.

Nun, er hatte mir den Fehdehandschuh hingeworfen und glaubte auch schon, mich vernichtend geschlagen zu haben. Triumphierend guckte er zu der jungen blonden Kollegin, aber so leicht sind Kriminalschriftsteller nicht aus dem Ring zu hauen.

Nicht alle von uns sind so hardboiled wie Dashiell Hammetts Sam Spade oder Raymond Chandlers Philip Marlowe, aber einen anständigen Schlagabtausch halten wir schon aus, zumal, wenn so eine Blondine mit einem rattenscharfen Rock zusieht.

„Regionalkrimis?“, fragte ich scheinbar harmlos zurück, als hätte ich mich verhört. „Meinen Sie solche, wie Ian Rankin sie schreibt?“

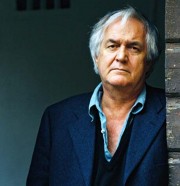

Ian Rankin

Treffer. Er taumelte einen Schritt zurück, musste sich einen Moment am Stuhl festhalten, plusterte sich dann aber umso mehr auf.

Rankin, stellte er klar, schreibe keine Regiokrimis, sondern internationale Bestseller. Er erhob den Zeigefinger und verstieg sich dann zu der Aussage, Rankin sei sein Held. So wie auch Mankell. Damit punktete er bei meiner Leserin mit den endlos langen Beinen. Sie begann sich schon fast dafür zu schämen, solch minderwertigen Mist zu lesen, wie ich ihn verfasste.

„Rankins Bücher“, gab ich zu bedenken, „spielen alle in Edinburgh. Die meisten sogar nur in einem Viertel. Auf seiner Homepage gibt es gar einen Streifzug durch die Stadt und sie wird im Porträt vorgestellt, weil die Bücher wie Reiseführer seien.“

„Das“, so behauptete mein Widersacher kühn, „ist doch ganz etwas anderes.“

Natürlich erwähnte ich gleich, dass Mankells Krimis in der Gemeinde Ystad spielen, in Südschweden, dass es alle Straßen und Plätze wirklich gebe und sich ein richtiger Tourismus entwickelt hätte.

Die Blondine nickte und blätterte jetzt in meinem Krimi „Ostfriesensünde“. Sie mischte sich ins Gespräch und wollte wohl vermitteln, als sie sagte: „Der spielt auf Spiekeroog. Ich habe danach dort Urlaub gemacht, da sieht man die Insel ganz anders, man kennt ja schon …“

Der Regiokrimihasser ließ sie nicht ausreden. Man könne doch so etwas gar nicht vergleichen. Bei Mankell und Rankin sei das nämlich saubere Recherche, falls ich wisse, was er damit meine.

Nun, keiner von uns schleppte die Blondine ab. Irgendwann hatte sie genug von unserem Hahnenkampf und turnte leichtfüßig aus dem Lehrerzimmer. Sie ließ nur die Tasse zurück an der ihr Lipgloss klebte und einen Hauch von Patschuli. Wir zwei Kerle hatten uns nichts mehr zu sagen. Dass wir keine Freunde werden würden, darin waren wir uns einig.

Henning Mankell

Aber das Gespräch wurmte mich. Es war nicht das erste dieser Art. Buchhändler rieten mir, meine Kriminalromane doch anders zu nennen. Immerhin würden sie doch in einem renommierten Haus erscheinen, da müsse ich mich doch nicht mit diesen Regional-Krimischreibern gemein machen. „Muss denn da „Ostfriesen“ draufstehen? Kann man sie nicht anders nennen?“

Er hielt, um mir das zu demonstrieren, auf dem Cover jeweils das Wort „Ostfriesen“ zu. „Killer. Blut. Grab. Sünde. Falle. – Das kann dann überall spielen. Ostfriesenkiller … wie sich das schon anhört … Ostfriesenfalle …“ Er schüttelte sich „Wie soll ich das denn hier in Süddeutschland verkaufen?“

„Meine Krimis spielen aber in Ostfriesland!“, verteidigte ich mich trotzig. „Sie können eben nicht überall spielen. Ich arbeite das Besondere der Gegend heraus. Sie ist geradezu ein Protagonist in der Geschichte. Ein Mord im Watt bei beginnender Flut ist anders als einer in der Münchener U-Bahn. Die Anonymität der Großstadt gibt es bei mir nicht. Hier kennen sich die Menschen. So etwas verändert einen Plot.“

Woher, frage ich mich, kommt diese reflexhafte Ablehnung von sogenannten Regionalkrimis? Wer hat überhaupt warum dieses Wort erfunden und wieso gilt es nicht für Bücher aus anderen Ländern? Wer käme auf die Idee, Izzos Romantrilogie, die ihn in Deutschland leider erst nach seinem Tod bekannt gemacht hat, als Regionalkrimi-Serie zu bezeichnen?

Aber Izzo hat mit seinen Kriminalromanen Marseille ein Denkmal gesetzt, und es gibt bei ihm eben nicht nur die Gewalt, sondern auch die Lebensfreude, den Genuss, die regional typischen Speisen und Gerüche.

Mario Puzo hat mit „The Godfather“ – besser bekannt als „Der Pate“ – auch keinen Stadtteilkrimi geschrieben. Das sind doch alles völlig blödsinnige Bewertungskriterien.

Es gab Zeiten, in denen deutsche Kriminalschriftsteller von ihren Verlagen genötigt wurden, unter englischem bzw. amerikanischem Pseudonym zu veröffentlichen. Ihre Romane wurden dann meist in New York oder London angesiedelt.

Die legendäre Schwarze Reihe bei rororo hat dieses Tabu durchbrochen, aber dafür gleich wieder neue aufgemacht. Ein Krimi sollte nicht länger als 128 Seiten sein. Kollegen wie Hansjörg Martin, Friedhelm Werremeier (der später den ersten Tatort für die ARD schrieb) oder die leider zu Unrecht vergessene Helga Riedel haben gelitten und irgendwann den Aufstand gewagt.

Inzwischen ist ein neues Selbstbewusstsein bei Autoren und Verlagen entstanden, sie entscheiden selbst, wie dick ihre Bücher sind und auch, wo sie spielen.

Das Verdikt: „Deutsche Autoren können einfach keine Spannungsliteratur schreiben“ war, wie so viele Urteile, schon immer falsch, und das kapieren immer mehr Leser.

Skandinavische Autoren werden von ihren Verlagen aufgefordert, Krimis zu schreiben, wenn sie Geld verdienen wollen, und zwar für den deutschen Markt, denn: „Die Deutschen sind verrückt nach Schwedenkrimis, und die nächste Welle heißt Island!“

Jeder Debütant aus USA, über den die New York Times in einer Randbemerkung einen Furz gelassen hat, wird mit viel Geld eingekauft, übersetzt und dann mit einem Werbeetat, der alle anderen Bücher des Verlages zu „Turtles“ macht, herausgeworfen.

„Turtles“ ist der brancheninterne Ausdruck für Bücher, die ohne Hilfe überleben müssen. Es soll an die kleinen Schildkröten erinnern, die aus den im Sand vergrabenen Eiern schlüpfen und nun blind versuchen, das rettende Wasser zu erreichen, während sie von hungrigen Raubvögeln gejagt werden. Viele gehen dabei drauf. Vielleicht gar die meisten. Aber dafür ist das Gelege ja groß genug. Ein paar überleben das Massaker und werden kräftige Schildkröten mit dickem Panzer.

„Turtles“ ist der brancheninterne Ausdruck für Bücher, die ohne Hilfe überleben müssen. Es soll an die kleinen Schildkröten erinnern, die aus den im Sand vergrabenen Eiern schlüpfen und nun blind versuchen, das rettende Wasser zu erreichen, während sie von hungrigen Raubvögeln gejagt werden. Viele gehen dabei drauf. Vielleicht gar die meisten. Aber dafür ist das Gelege ja groß genug. Ein paar überleben das Massaker und werden kräftige Schildkröten mit dickem Panzer.

So ist es meinen Büchern gegangen. Ein paar haben überlebt und ihre Leser gefunden.

Klaus-Peter Wolf

Ich habe Kriminalliteratur immer geliebt. Über fremde Länder habe ich durch die Krimis, die dort geschrieben wurden, mehr erfahren als durch soziologische Fachliteratur. Die Kriminalromane waren meist genauer, denn Literatur lebt nicht, wie Wissenschaft, von der Verallgemeinerung, sondern macht genau das Gegenteil, sie erzählt vom Einzelschicksal; dabei werden Gesellschaften tiefer durchleuchtet. Die Kriminalromane waren meist auch in ihren Prognosen, sprich Visionen, genauer und mutiger.

Gute Romane zeichnen sich durch Milieusicherheit aus. Der Autor muss sich auskennen, und dabei kann er bei Recherchen schon mal seinen Arsch riskieren und sein eigenes Weltbild beschädigen.

Keine Literatur ist so wirklichkeitshaltig wie Kriminalliteratur. Vielleicht sollten wir aufhören, sie daran zu messen, wo sie spielt, sondern uns lieber die Figuren angucken. Schafft es der Autor, uns glaubhafte Menschen zu erzählen oder stampfen hölzerne Marionetten durch seinen Text, nur dazu da, die abstruse, vom Plot getriebene Handlung zu bedienen?

Roman und Filmfiguren bewegen sich zwischen ihrer größten Sehnsucht und ihrer größten Angst. Kennt der Autor sie bei sich selbst überhaupt? Zwischen dem, was die Figur will und dem, was sie braucht, liegt die Haltung des Schriftstellers. Ist sie erkennbar?

Wird mir ein unverdauter Stoff vor die Füße geworfen, den der Autor sich angelesen hat, oder hat der Autor seine Geschichte im Griff und schafft er es, mich reinzuziehen?

Hängen überall lose Fäden herunter oder hat der Autor sie raffiniert verknüpft?

Rettet sich der vor sich hin dilettierende Autor von Zufall zu Zufall oder wird die Handlung aus dem Inneren der Personen getrieben?

Haben die Menschen eine eigene Sprache oder reden sie alle wie Fix und Foxi?

Schafft es der Autor, eine glaubhafte Atmosphäre zu schaffen oder habe ich ständig das Gefühl, mir brüllt einer beim Lesen ins Ohr: „Ist das nicht irre?! Ist das nicht toll?!“

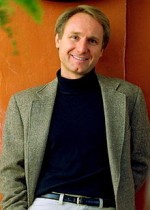

Wiederholt der Autor nur unerträgliche Phrasen wie: „Das Blut gefror ihm in den Adern“? Scheint ein Lieblingssatz von Dan Brown zu sein, kein ernsthaftes Lektorat hätte bei uns einem Debütanten solchen Sprachmüll in seinem Wanne-Eickel Krimi durchgehen lassen.

Dan Brown

Natürlich gibt es bei der Flut von Kriminalromanen einen Haufen Mist.

Tot vom ersten Satz an. Da stimmt dann alles, selbst das Tapetenmuster im Hotelzimmer, aber die Menschen leben nicht und die Geschichte lässt mich kalt, weil sie vermutlich nicht einmal den Autor selbst bewegt. Er hat sie nur verfasst, weil er ein Buch herausbringen wollte. Ja, das gibt es überall. Wo etwas produziert wird, kommt auch jede Menge Ausschuss vor. Unabhängig vom Land oder der Region. In New York wird garantiert ebensoviel Quark breitgetreten wie bei uns.

Aber Leser sind immer Reisende auf einer Suche. Da kann man eine „all inclusive alle Touristen passen in einen Bus und machen eine Stadtrundfahrt“ buchen oder man schlägt sich in die Büsche und sucht auf eigene Faust neue Pfade.

In den viel geschmähten Regionalkrimis gibt es erstaunliche Leckerbissen zu entdecken. Warum ich keine Namen nenne? Steig doch in den vollklimatisierten Touribus und mach deine organisierte Reise, wenn du keine Lust hast, selbst zu suchen!

Wenn ein Leser seinen Autor findet, dann ist das ein bisschen wie eine Liebesgeschichte, manche sind von Dauer, einige nur kurz, aber wer sich vorschreiben lässt, mit wem er ins Bett geht, hat selten Spaß.

Mir schreiben viele Leser. Meine Figuren gehen sie etwas an, sie können sich identifizieren, ja sich an ihnen abarbeiten. Sie finden sie glaubhaft, weil sie sind wie sie.

Die rasante Globalisierung deprivatisiert die Menschen. Das Vertraute geht verloren. Starbucks sieht in New York genauso aus wie in München und der Kaffee schmeckt auch so.

Alles wird austauschbar.

Da tut es gut, Literatur zu lesen, die ganz im Konkreten angesiedelt ist und das Unverwechselbare herausarbeitet. Seelenzustände wieder identifizierbar macht wie Landschaften. Ängste und Sehnsüchte beleuchtet und hilft, mich wieder meiner selbst zu vergewissern. Ja, beim Lesen bildet sich Identität.

Ich selbst vertraue auch der Lokalzeitung mehr als den großen schlauen Blättern. Warum? Weil ich überprüfen kann, ob stimmt, was da steht. So ähnlich ist es mit sauber recherchierten Kriminalromanen.

Mein letzter Roman, „Ostfriesensünde“, wurde gerade von der Krimicouch unter 20 internationalen Bestsellern für den Publikumspreis Krimi-Blitz nominiert.

Mein letzter Roman, „Ostfriesensünde“, wurde gerade von der Krimicouch unter 20 internationalen Bestsellern für den Publikumspreis Krimi-Blitz nominiert.

Mein neuer Regio-Krimi „Ostfriesenfalle“ startete auf der SPIEGEL-Bestsellerliste auf Platz 28.

Es ist noch keine Werbung erschienen. Es gibt noch keine Besprechungen in Zeitungen oder Illustrierten. Trotzdem so ein furioser Start. Das passiert, wenn Leser und Buchhandel eine Reihe lieben.

Ein Turtle erreicht das Wasser.

Klaus-Peter Wolf

Demnächst wird TW mit einem Vorschlag die Diskussion fortführen …

Klaus-Peter Wolf, 1954 in Gelsenkirchen geboren, lebt als freier Schriftsteller und Drehbuchautor in Norddeutschland. Er zählt heute zu den erfolgreichsten Autoren deutscher Sprache. Seine Bücher und Filme wurden mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet, u.a. mit dem Anne-Frank-Preis, dem Erich-Kästner-Preis und dem Magnolia Award Shanghai. Seine Bücher wurden bisher in 22 Sprachen übersetzt und über 8 Millionen Mal verkauft.

Hier geht’s zu seiner Homepage