Sachbücher, kurz und bündig

Sekundärliteratur ist für alle am Krimigenre Interessierten unerlässlich, wenn man nicht nur konsumieren will. Alf Mayer (AM) und Thomas Wörtche (TW) sind auf einem kleinen Streifzug im SekLit-Revier unterwegs – mit Kurzbesprechungen von:

Jens Balzer: Das entfesselte Jahrzehnt

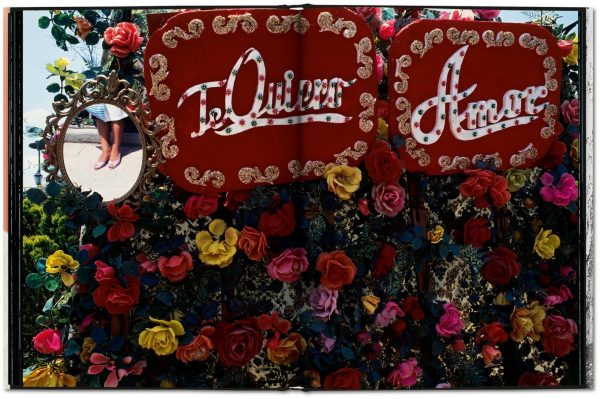

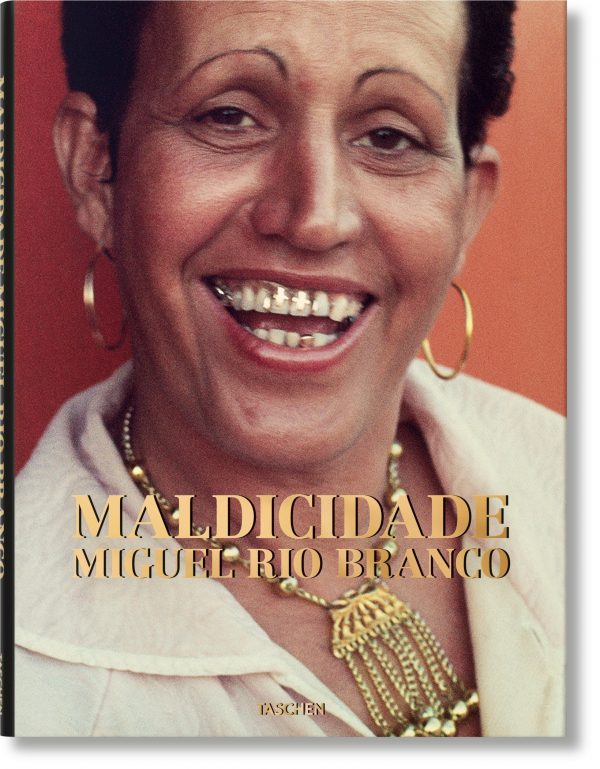

Miguel Rio Branco: Maldicidade

Magdalena Droste: Bauhaus

Matteo Farinella: Die Sinne

Friederike Gräff: Schlaf. 100 Seiten

Wolfgang Hochbruck: Helden in der Not. Eine Kulturgeschichte der amerikanischen Feuerwehr

Ian Kershaw: Achterbahn. Europa 1950 bis heute

Hans-Peter Kriemann: Der Kosovokrieg 1999

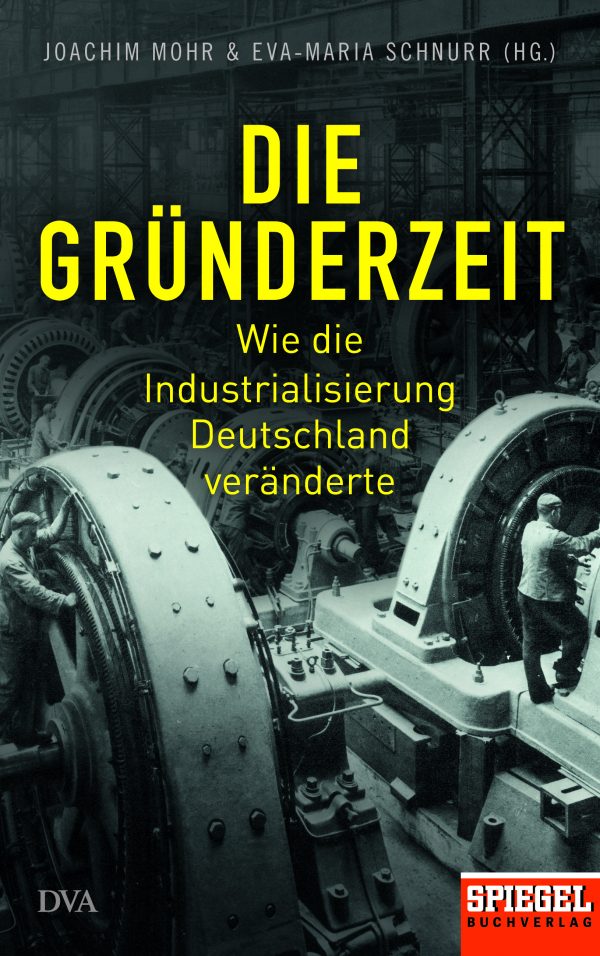

Joachim Mohr & Eva-Maria Schnurr (Hg.): Die Gründerzeit

Catherine Nixey: Heiliger Zorn. Wie die frühen Christen die Antike zerstörten

Nathaniel Rich: Losing Earth

Patrick Rössler: bauhaus mädels

Ach, die 1970er!

(TW) Für jemanden, der 1954 geboren ist, 1970 also voll in den Prägejahren war, ist es beinahe unmöglich, über ein Buch zu schreiben, das die 70er zum Thema hat, ohne „ich“ zu sagen. Sorry.

Für Jens Balzer, Jahrgang 1969, beginnen die 70er mit der Mondlandung 1969 und enden mit der Popularisierung der Cyberwelt. Das ist schon mal völlig okay, weil Periodisierungen sowie immer prekär sind und nach Pragmatismus verlangen. Die Popkultur ist für ihn ein „zentrales Feld kultureller Verschiebungen“, auch das finde ich plausibel, zumal Politik und Popkultur in diesem Jahrzehnt endgültig in eine Symbiose getreten sind, bei der nicht mehr das eine als Bearbeitung ex post des anderen verstanden werden kann, Stichwort Vietnam.

Und natürlich kann ein 430-Seiten-Buch ein ganzes Jahrzehnt nicht abbilden, es kann nur einzelne Aspekte destillieren, womit dem üblichen Gemeckere, weil die oder der nicht genügend vorkommt, oder die eine oder andere Kunstart unter den Tisch fällt, schon mal ein Riegel vorgeschoben ist.

Aber die Essentials trifft Balzer schon sehr präzise und weil er nicht nur sehr klug denken, sondern auch sehr gut schreiben kann, ist das Buch ein erhellendes Lesevergnügen. Womit ich bei „erhellend“ nicht meine, dass plötzlich arkanes Wissen aufgefahren wird, der Vorzug liegt in der Verknüpfung anscheinend disparater Aspekte.

Was zum Beispiel haben die „Schulmädchen-Report“-Filme, über die wir uns damals kringelig gelacht haben, mit Robert Crumbs „Underground Comix“ zu tun? Sie haben eine erschreckend gleiche Machismo-Denke, unter dem Deckmantel der sexuellen Befreiung. Ex post formuliert ist das völlig evident, es damals formulieren zu können, wäre Ketzerei gewesen, weil Crumb nun mal ein Säulenheiliger war. Und welche Rolle Charles Manson (und die ganze angeschlossene Aleister-Crowley-Begeisterung) für den sich langsam aufbauenden RAF-Terrorismus hatte, war damals unter der politisierenden Debatte nicht so deutlich zu bemerken, wie man es heute zusammendenken kann und wohl auch muss.

Wobei dann auch eine Figur David Bowie ins Spiel kommt, dessen Leben und Werk für Balzer eine Art Leitfaden durch die 70er darstellt und an dessen zeitweise Nähe zur National Front in seiner Persona als „Thin White Duke“, als „arischer Supermann“ Balzer durchaus schmerzhaft erinnert: Es war eben nicht alles Ironie, was später der Ikonen-Bildung diente – wobei das Kapitel über Bowies und anderer Leute Frisuren sicher zu den Highlights des Buches gehört. Pop ist nicht unbedingt links und nicht unbedingt progressiv, obwohl wir das damals in unseren Provinzen alle glauben wollten.

Wie überhaupt Balzer „Kultursemiotik“ im wahrsten und besten (weil weitgehend jargonfrei) Wortsinn betreibt. Möbel, Pullover, Aufkleber (die Pril-Blume), Tapeten, Jägermeister-Werbung, die Muppet-Show, Star Wars, Punk, Disco, Kraftwerk und Can – Balzer klopft den Alltag auf seine Bedeutungen ab, und dadurch entsteht eine Art Konsistenzbildung der 70er Jahre, eben das Oszillieren der verschiedenen Entfesselungen – Befreiung und neue Sozialitäten -, die sich erst im weiteren Lauf der Geschichte deutlich manifestierten und heute immer noch oder erst recht virulent sind.

- Jens Balzer: Das entfesselte Jahrzehnt. Sound und Geist der 70er. Rowohlt Berlin, berlin 2019. 430 Seiten, 26 Euro.

Hundert Seiten (1)

(AM) „Brandbekämpfung ist eine harte Sache. Die Öffentlichkeit hält den Feuerwehrmann für selbstverständlich, die Menschen sagen selten ‚danke’, wenn überhaupt, und sie sind selten auf der Seite der Feuerwehr, wenn um Gehälter und Beihilfen verhandelt wird. Romantische Vorstellungen vom Heldentum sind der Stoff, aus dem man Romane macht, aber das wirkliche Heldentum eines Feuerwehrmannes bedeutet schwere Schmutzarbeit. Es findet seinen Lohn, doch der ist nicht materieller Art. Jeder Feuerwehrmann muss ihn sich selber suchen.“

Dieses klug gewählte Zitat ist ein Scharnierstück der geschliffen feinen Untersuchung Helden in der Not. Eine Kulturgeschichte der amerikanischen Feuerwehrdes Anglisten und Kulturwissenschaftlers Wolfgang Hochbruck. Es stammt aus dem seiner Ansicht nach den Werken Norman Mailers vergleichbaren Dokumentarroman „Report from Engine Co. 82“ (1972) von Dennis Smith, auf Deutsch 1981 als „Engine Comp. Löschfahrzeug 82. Einsatz Bronx/ New York“ im efb-Verlag, Hanau, erschienen. Smith legte 2003 mit „Report from Ground Zero“ noch nach.

Hochbrucks äußerst kundige Rückschau auf 300 Jahre Kulturgeschichte ergibt das facettenreiche und differenzierte Bild eines action hero-Mythos, der sich quer durch unsere Kultur zieht. Das Bild vom trotzig-mutigen Dienst an der Gemeinschaft ohne Anspruch auf Belohnung und dessen Transform- und Mutationen gibt immer auch Auskunft über den Zustand einer demokratischen und republikanischen Zivilgesellschaft, arbeitet er heraus. Auf schlanken 100 Seiten wirft er einen sehr informativen Blick auf die medialen Erscheinungen des Feuerwehrmanns in Literatur, Film, Fernsehen und Populärkultur, von der Professionalisierung des Heroismus im 19. Jahrhundert zu den Arbeitshelden der modernen Welt, den Helden den Vietnamkriegs und denen des 11. September. Ein Problem dabei ist zum Beispiel deren Unsichtbarkeit (nicht nur in Rauch und Qualm). Selbst ein freiwilliger Feuerwehrmann, hat der Autor nicht nur die Großstadtwehren im Blick – in TV-Serien wie „Chicago Fire“ verewigt -, er erdet die fulminante Untersuchung mit seinem Wissen von Dorf- und Kleinstadthelfern. Ebenso zahlt sich aus, dass er einst die Anfänge der amerikanischen Kurzgeschichte erforscht hat.

Das reichhaltige Buch ist bereits der fünfte Band der von Ralf von den Hoff bei Wallstein herausgegeben Reihe „Figurationen des Heroischen“. Weitere Bände dort zum Beispiel: Barbara Korte „Geheime Helden. Spione in der Populärkultur des 21. Jahrhunderts“ (CrimeMag-Besprechung hier), „Der Glanz des Helden. Über das Heroische in der französischen Literatur des 17. bis 19. Jahrhunderts“ oder „Heldensoprane. Die Stimmen der eroi in der italienischen Oper von Monteverdi bis Bellini“. – Wissenschaft als Fest.

- Wolfgang Hochbruck: Helden in der Not. Eine Kulturgeschichte der amerikanischen Feuerwehr. Reihe: Figurationen des Heroischen (hg. von Ralf von den Hoff); Band 5. Wallstein Verlag, Göttingen 2018. 100 Seiten, 7 Abb., 12,90 Euro.

Das größte Verbrechen der Welt

(AM) Fast alles, was wir über die Erderwärmung wissen, war bereits 1979 bekannt. Es war damals womöglich sogar besser bekannt. Heute wissen neun von zehn Amerikanern nicht, dass sich die Experten (und zwar in ihrer überwiegenden Mehrheit) einig sind, dass die Menschen durch das bedenkenlose Verbrennen fossiler Energieträger das globale Klima verändert haben. – Dies sind die provokanten ersten drei Sätze von Nathaniel Rich in Losing Earth. Es kommt noch viel brutaler.

Denn die Klimakatastrophe, die wir jetzt erleben, hätte verhindert werden können. Vor dreißig Jahren – am 7. November 1989 im holländischen Noordwijk – stand ein Weltklimavertrag kurz vor dem Abschluss. Sogar die USA waren dafür, zogen aber in letzter Minute zurück. Das Abkommen enthielt dann nur noch die Zusage, die Emissionen so bald wie möglich zu „stabilisieren“. Nathaniel Rich arbeitet in seiner dramatischen Reportage heraus: Es gab es die Chance, den Planeten zu retten – doch sie wurde verspielt.

Der Klimawandel ist eine Tragödie, aber er ist auch ein Verbrechen. Wie ein True-Crime-Rechercheur blättert uns Nathaniel Rich die Schuldzusammenhänge auf – 2018 zuerst als hammermäßige Multimedia-Story (Fotos und Videos von George Steinmetz ) im New York Times Magazine erschienen, Titel: „Losing Earth: The Decade We Almost Stopped Climate Change„. In über 100 Interviews mit Wissenschaftlern arbeiten die beiden heraus, dass die Regierungen zwischen 1979 und 1989 längst von den Risiken und Folgen der weltweiten Klimaerwärmung wussten. Und wie sie diese stoppen wollten. Und wie sie schon kurz davor standen. Und es doch nicht taten. Rich schildert ein Jahrzehnt erbitterter Kämpfe um Öffentlichkeit, Anerkennung, politische Maßnahmen – und wie diese 1989, kurz vor dem Durchbruch, scheitern. Damals wie heute gab es keinen einzelnen Schuldigen. Vielmehr, so Rich, sei die Ursache für die Klimakatastrophe, dass wir den auf fossiler Basis erreichten Wohlstand nicht wieder aufgeben wollen. Hier muss, meint er, auch die Lösungsstrategie ansetzen. Die EU-Wahl und die weltweiten „Fridays für Future“ zeigen, dass sich gerade eine junge, neue Generation an dieses Weltproblem macht. Dieses Buch gibt dafür Zunder.

- Nathaniel Rich: Losing Earth (Losing Earth. A Recent History, 2019). Übersetzt von Willi Winkler. Rowohlt Berlin, Berlin 2019. 238 Seiten, 22 Euro.

Hundert Seiten (2)

(AM) Wenn es denn unbedingt Lesen nach Zahlen sein muss, dann ist es die Reclam-Reihe „100 Seiten“, die hier ein Qualitätssiegel beanspruchen kann. Mit mittlerweile über 50 Titeln von Hitchock, Che Guevara, Ovid, Asterix und der Mafia, Gladiatoren, Karl Marx, Rammstein und den Gilmore Girls informiert sie unterhaltsam und geistreich über Persönlichkeiten und Themen aus Geschichte, Gesellschaft, Naturwissenschaft und Kultur.

Der Band Schlaf von der taz-Redakteurin Friederike Gräff bekräftigt das Niveau der Reihe erneut vergnüglich und kompetent. Der Schlaf ist ein faszinierender Zustand. Hartnäckig, so die Autorin, verteidigt er seine letzten Geheimnisse vor Medizin, Psychologie und Naturwissenschaften. Im Schlafenden treffen sich individuelle und gesellschaftliche Prägung, er ist notwendiges Übel ebenso wie Luxus. Und es ist paradox: Im Schlaf verlieren wir die Macht über uns, zugleich haben Folterknechte aller Zeiten versucht, Macht über andere zu erlangen, indem sie ihnen das Schlafen unmöglich machten. Friedericke Gräff geht in Kinderzimmer und Apotheken, zu Traumdeutern und Schlafforschern, interessiert sich für andere Zeiten, andere Länder und anderer Leute Schlaf, hilft uns, zwischen gutem und schlechtem Schlaf zu unterscheiden. Ihre Aufmerksamkeit gilt der Folter ebenso wie dem optimierten Schlaf als Geschäftsmodell, dazu noch der Frage: Sind im Schlaf alle gleich? – Soziale Klasse und der Schlaf. – Die hundert Seiten vergehen wie im Flug.

- Friederike Gräff: Schlaf. 100 Seiten. Reclam Verlag, Ditzingen 2019. Broschur, 100 Seiten, 11 Abb., 10 Euro.

Participant oder HARM-Shooter?

(AM) Er legt seinen Ehering ab, entfernt alle Patches an seiner Fliegerkombi bis auf das Namensband, steckt das für diese Fälle vorgesehene Handgeld von 2000 DM, seine Pistole und ein spezielles vom Luftwaffenführungskommando ausgegebenes Taschentuch ein, auf dem in vier Sprachen zu lesen ist: „Ich bin Deutscher. Ich kann Ihre Sprache nicht sprechen. Durch ein Missgeschick bin ich auf Ihre Hilfe angewiesen. Bitte gewähren Sie mir Schutz, Nahrung und Unterkunft. Bringen Sie mich zu jemandem, der gewillt ist, für meine Sicherheit zu sorgen und mich zu meinen Leuten zurückzuführen. Ich werde alles tun, dass Ihnen dadurch kein Schaden entsteht. Meine Regierung wird Sie dafür belohnen.“ Dann steigert er auf dem NATO-Flugplatz im oberitalienischen Piacenza in seinen ECR-Tornado. Zum ersten Kriegseinsatz der Bundeswehr seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs.

Leider sind solche Einsatzerfahrungen etwas rar in der kompakten Studie Der Kosovokrieg 1999 von Hans-Peter Kriemann, die mit vielen farbigen Abbildungen und informativen Karten aufwartet. Der Autor ist Oberstleutant und Militärhistoriker, das Buch stammt aus Reihe „Kriege der Moderne“, herausgegeben vom Zentrum für Militärgeschichte und Sozialwissenschaften der Bundeswehr (ZMSBw) in Potsdam. Offizielle Geschichtsschreibung also. Immerhin gibt es Details wie jenes, dass im Einsatzgeschwader 1 ordentliches Gerangel zwischen jüngeren und älteren Piloten und Waffenoffizieren herrschte, wer denn nun am ersten Kampfeinsatz deutscher Soldaten seit 1945 beteiligt sein durfte. Der Stolz darauf, sich im Kampf bewähren zu können, so der Autor, „zeigte sich auch in Ärmelpatches, die in Anspielung auf die Flag Exercises „Serb Flag“ genannt wurden. Die Aufnäher, auf denen eine HARM-Rakete abgebildet war, die das jugoslawische Wappen durchbohrte, wurden in den Stufen Participant und HARM-Shooter vergeben …“

Heute scheint der Konflikt weit weg. Seine Schatten wirft er aber immer noch, in der Realität wie in Kriminalromanen. Serbische Kriegsverbrecher sind längst ein Krimi- und Thriller-Topos. Das Kriegsende ist gerade 20 Jahre her: 10. Juni 1999. Die Bundeswehr war daran im Rahmen der NATO-Operation „Allied Force“ beteiligt, einem Luftkrieg gegen die damalige Bundesrepublik Jugoslawien (Serbien und Montenegro) ohne Mandat der Vereinten Nationen, was damals Die Grünen/ Bündnis 90 als Partei beinahe zerlegte.

- Hans-Peter Kriemann: Der Kosovokrieg 1999. Reihe Kriege der Moderne, herausgegeben vom Zentrum für Militärgeschichte und Sozialwissenschaften der Bundeswehr. Verlag Philipp Reclam, jun., Ditzingen 2019. Klappenbroschur, 69 Farbabb., 160 Seiten, 14,95 Euro.

Psychopathia sexualis pur

(TW) Ein bisschen in Vergessenheit geraten ist sie schon – Karlheinz Deschners „Kriminalgeschichte des Christentums“, die zwischen 1986 und 2013 in zehn Bänden Diskussionen, Abwehrreflexe und Empörung ausgelöst hatte. Wenn vom „religiösen Fundamentalismus“ und seinen Untaten die Rede war, hatte man damit bestimmt nicht die Basis unserer christlich-abendländischen Wertegemeinschaft im Blick zu haben, sondern „den Islam“. Insofern ist es vielleicht gar nicht so ungeschickt, wenn jetzt die englischen Althistorikerin Christine Nixey nachlegt. Sie beschäftigt sich in „Heiliger Zorn“ mit den Verwüstungen, die das frühe Christentum ab 312, also nach Konstantin, anrichtete, gestützt auf neue staatliche Autorität.

Brüderlichkeit und Menschenliebe standen zwar auf dem Programm, aber die Realitäten sagten etwas anderes. Die frühen Christen machten sich, ihre eigene Verfolgung über Jahrhunderte maßlos übertreibend und stilisierend, flugs und emsig ans Werk, die Welt, so wie die Antike sie kannte, umzukrempeln. Der „Triumph“ des Christentums war zunächst einmal eine systematische Überschreibung der herrschenden Kulturen, mit gewalttätigen Mitteln. Natürlich war die antike Welt kein locous amoenus und das Römische Imperium keine nette, rundum tolerante Gesellschaft, sondern eine ziemlich fiese, brutale und nicht unbedingt menschenfreundliche Veranstaltung – aber immerhin: Sie ließ andere Kulte und Religionen zu und sie basierte zudem auch auf der griechischen Zivilisation, mit allem, was daran hing. Denken, Kunst, Architektur … Und was davon im frühchristlichen Verständnis gottlos und heidnisch war, musste weg. Also begann man fröhlich damit, Tempel zu zerstören, Kunstwerke zu zertrümmern, Bibliotheken abzufackeln, Intellektuelle zu verfolgen, die Menschen bis ins intimste Privatleben zu überwachen und zu „bekehren“, wobei natürlich in benevolenter Absicht vor allem die Seelen gerettet werden sollten (haben Heiden Seelen?), was zu betrüblich finalen Lösungen führte. Und es kam, gerade in der Zeit vor Konstantin der Drang der Christen auf, sich selbst, Psychopathia sexualis pur, zum Lob des Herrn dem Märtyrertod zuzuführen. Catherine Nixey zitiert Quellen, nach denen selbst einigermaßen professionellen römischen Statthaltern die Hinrichterei verstockter Christenmenschen auf den Geist ging, aber nein, die standen Schlange, um möglich effektiv in ein besseres Jenseits befördert zu werden. Sie mochten es gar wollüstig, geröstet, gesotten und geschunden zu werden, so wie die Christenheit später gerne Juden, Ketzer und Heiden sott, briet und schändete.

Und natürlich musste man tilgen, was geschrieben stand. Deswegen wurden antike Schriften getilgt, überschrieben, vernichtet. Man ließ sie vergammeln oder verbrannte sie, bevor man sie viel später wieder rekonstruierte, und sich genau das, weil das meistens in Klöstern geschah, auf die Fahnen schrieb. Aber erstmal musste tabula rasa her.

Nixeys quellensattes Buch argumentiert nicht so stringent und systematisch wie Deschner (den sie erstaunlicherweise nirgends zitiert), sie verfährt eher anekdotisch oder pointillistisch, mit einem schönen Blick aufs Bizarre – auf all die durchgeknallten Asketen, Anachoreten und Säulenheiligen, auf die groteske, heute noch nachwirkende (oder wieder aufkeimende) Lustfeindlichkeit, auch auf die Scheinheiligkeit, mit der, die Bibel im Rücken, eine gigantische Umverteilung stattfand. Dass dabei die besonders schlimmen Finger Augustinus und Johannes Chrysostomos im Zentrum ihrer Argumentation stehen, versteht sich von selbst. Und dass, nachdem die Antike so richtig platt gemacht wurde, die Dark Ages folgten, ist schließlich bekannt.

Vor allem aber scheint der Zorn Nixeys durch: Über den Verlust an Wissen und Schönheit, den diese Periode des Wütens verschuldet hat. Und es ist ja leider sowas von evident: Wenn wir uns heute völlig zurecht empört prustend über den Kahlschlag des IS aufregen, der dieselbe geografische Ecke der Welt noch einmal trifft, in dem schon die Frühchristen marodiert hatten und uns dabei auf unsere „Wertewelt“ berufen, dann hat das schon eine ziemlich grimmige Ironie. Orte der „Zivilisation“ zu schleifen, ist keine frühchristliche Erfindung, sondern eine Machttechnik seit homo sapiens sein Unwesen treibt, aber die Systematik und die monotheistische Begründung hat doch eine neue Qualität entwickelt, die kulturelle Überlegenheitsdelirien im Grunde unzulässig werden lässt. Wobei das Historische das Aktuelle keinesfalls exkulpiert oder auch nur ein Gran besser werden lässt. Aber es ist durchaus sinnvoll, Menschheitskatastrophen (und die Vernichtung der Antike war so eine) nicht zu vergessen und daraus politisch-moralische Lehren zu ziehen. Makrokriminalität siedelt überall. Chatrine Nixeys Buch führt das eindringlich vor Augen.

- Catherine Nixey: Heiliger Zorn. Wie die frühen Christen die Antike zerstörten (The Darkening Age. The Christian Deconstruction oft he Classical Word, 2017). Deutsch von Cornelius Hartz. DVA, München 2019. 397 Seiten, 25 Euro.

Neurowissenschaft, höchst anschaulich

(AM) Richard Fleischers Sciene-Fiction Film „Die phantastische Reise“ (Fantastic Voyage) von 1966 handelte von einer Gruppe Menschen, die sich samt einem U-Boot verkleinern und in einen aus dem Ostblock übergelaufenen tschechischen Wissenschaftler injizieren lassen, um so eine komplizierte Gehirnoperation vornehmen zu können. Joe Dante variierte das Thema 1987 in „Die Reise ins Ich“ (Originaltitel: Innerspace), ebenso 1996 dann der norwegische Fantasyfilm „Auf der Jagd nach dem Nierenstein“ (Jakten på nyresteinen), in dem der achtjährige Simon eine fantastische Reise in den Körper seines Großvaters unternimmt, um ihn vor einer Krankheit zu retten.

Dieses auch visuell auf- und anregende Thema nimmt der vielseitig begabte Neurowissenschaftler Dr. Matteo Farinella für seine Graphic Novel Die Sinne auf; 2018 hatte er uns so bereits „Das Gehirn“ (ebenfalls beim Verlag Antje Kunstmann) erklärt. Sein Protagonist ist ein etwas verrückter Miniaturprofessor, der in einem aus dem Ruder gelaufenen Virtual-Reality-Experiment durch einen Körper und zugleich durch die Wissenschaftsgeschichte reist und uns dabei – vergnüglich, anschaulich und humorvoll – auf den neusten Stand der Forschung in Sachen unserer Sinne bringt: Tasten, Schmecken, Riechen, Hören, Sehen, und wie diese Sinneseindrücke unser Denken prägen.

Das Buch folgt der klassischen Unterscheidung der fünf menschlichen Sinne, macht aber auch deutlich, wo die Grenzen fließen, in Frage stehen oder die Forschung weiß, dass sie noch nicht genug weiß. Das Buch ist fast ebenso philosophisch wie es wissenschaftlich ist, sein Autor ein kreativer Illustrator aus Leidenschaft, der auch komplexeste Zusammenhänge anschaulich zu machen versteht. Derzeit arbeitet er an der Columbia University an Projekten, die Wissenschaft durch Visualisierung zugänglicher machen. Zu seiner Website geht es hier. Kompliment auch für das wunderbar haptische und elegant silbern-gold glänzende Cover, das ein schönes Geräusch macht, wenn man darüber mit den Fingerspitzen streicht. – Fröhliche Wissenschaft.

- Matteo Farinella: Die Sinne (The Senses, 2017). Aus dem Englischen von Benjamin Schilling. Verlag Antje Kunstmann, München 2019. 160 Seiten, durchgängig illustriert, 20 Euro.

Pionierzeit – mit Pionierinnen

(AM) „Kein Unterschied zwischen schönem und starkem Geschlecht./ Absolute Gleichberechtigung, aber auch gleiche Pflichten./ Keine Rücksicht auf Damen, in der Arbeit alle Handwerker./ Die alleinige Beschäftigung mit niedlichen Salonbildchen

als Zeitvertreib werde ich bekämpfen…“

So stand es im Konzept der ersten Ansprache von Direktor Walter Gropius am 6. Mai 1919 an die Studierenden des Staatlichen Bauhauses in Weimar. Für die neugegründete Kunstschule – die Klasse von 1919, sozusagen – hatten sich, angelockt vom progressiven Charakter der Schule, mehr junge Frauen als Männer um die Studienplätze beworben. Das „Bauhaus“ war etwas völlig Neues, es wollte Kunst und Handwerk zusammenführen. „Das Endziel aller bildnerischen Tätigkeit ist der Bau! … Architekten, Bildhauer, Maler, wir alle müssen zum Handwerk zurück! … Der Künstler ist eine Steigerung des Handwerkers“, hieß es im Gründungsmanifest. Das 1925 dann nach Dessau umgezogene Institut, nur vierzehn Jahren zwischen den beiden Weltkriegen existent, veränderte tatsächlich die Welt. Aus utopischen Idealen für die Zukunft entstand eine bahnbrechende Fusion aus Kunst, Handwerk und Technik, quer durch alle gestalterischen Medien und Methoden.

Der Kunstgedächtnis-Verlag Benedikt Taschen legt im Jubiläumsjahr zwei gehaltvolle Volksausgaben vor. Das eine ist das aktualisierte Standardwerk Bauhaus der Kunsthistorikerin Magdalena Droste. Sie zeigt das Bauhaus nicht nur als Bewegung des Modernismus, sondern auch als Musterbeispiel einer enorm produktiven Kunsterziehung. Nicht verschwiegen wird darin, dass die Genderpolitik am Avantgardeinstitut keineswegs vorbildlich war: Die Frauen wurden von Gropius und den meisten Lehrern und Mitstudenten argwöhnisch beäugt, bei der Entfaltung ihrer Talente nach Kräften behindert und nach Möglichkeit in die „Frauenklasse“ – die Weberei – abgedrängt. Dennoch eroberten sie sich alle Fachbereiche, auch die Fotografie und als rein „männlich“ begriffene Domänen wie Bildhauerei, Industriedesign oder Architektur.

Sie waren eine neue Klasse Frau. „Mädchen wollen etwas lernen“, war 1930 eine dreiseitige Bildreportage in „Die Woche“ betitelt. Ihren verblüfften Zeitgenoss*innen galten sie in einer Mischung aus Skepsis und heimlicher Bewunderung schlicht als „die Bauhausmädels“. Der Erfurter Kommunikationswissenschaftler Patrick Rössler, der 2007 eine Ausstellung und ein schönes Buch über den Krimi-Pionier Karl Anders verantwortete (anders denken. Krähen-Krimis und Zeitprobleme: der Nest-Verlag), widmet den bauhaus mädels jetzt ein ganzes Buch. Mit viel Detektivarbeit hat er Informationen, Dokumente und Verknüpfungen zusammengetragen, porträtiert im Steno-Stil insgesamt 87 Künstlerinnen und Kunsthandwerkerinnen, viele von ihnen lange Zeit vergessen, viele sehr wilde Biografien. Illustriert ist der Leinenband mit an die 400 Porträtfotos, alle zwischen 1919 und 1933 entstanden. Neue Archivfunde vervollständigen das Bild der wenigen prominenten Bauhaus-Frauen wie etwa Lucia Moholy, Gertrud Arndt oder Marianne Brandt, die als erste Frau in der Metallwerkstatt des Bauhauses arbeiten durfte und deren Entwürfe für Leuchten, Aschenbecher und andere Haushaltsgegenstände bis zum heutigen Tag von Alessi verwendet werden.

- Patrick Rössler: bauhaus mädels. a tribute to pioneering women artists. Mehrsprachige Ausgabe: Deutsch, Englisch, Französisch. Verlag Benedikt Taschen, Köln 2019. Leinen, Format 17 x 24 cm, 480 Seiten, 30 Euro.

- Magdalena Droste: Bauhaus. Aktualisierte Ausgabe. Verlag Benedikt Taschen, Köln 2019. Hardcover, XL-Format 25 x 34 cm, 400 Seiten, 40 Euro.

Ein echter Europäer

(AM) Man muss schon einige Bücher geschrieben, metaphysisch bereits etliche Fünftausender bewältigt haben, um solch eine Aufgabe wie Achterbahn. Europa 1950 bis heute so elegant zu stemmen. Ian Kershaw dachte, das schwierigste Buch, an das er sich je herangewagt hätte, wäre „Höllensturz“ gewesen, sein Monumentalwerk über Europa 1914 bis 1949. Pustekuchen. Dort ging es „nur“ in einen Krieg hinein und aus ihm heraus, und dann noch einmal in einen hinein und wieder heraus. In der europäischen Geschichte seit 1950 aber lässt sich keine ähnlich geradlinige Entwicklung ausmachen. Eine Achterbahnfahrt schien Kershaw schließlich die angemessenste Metapher: „Die Wechselhaftigkeit und das Gefühl, von unbeherrschbaren Kräften mitgerissen zu werden, die, wenn auch auf unterschiedliche Weise, praktisch alle Europäer in diesem Jahrhundert erlebt haben.“

Die Unsicherheiten der Nachkriegszeit, die Spannungen des Kalten Krieges, der Aufbau der beiden sich gegenüberstehenden Blöcke von Ost- und Westeuropa bis zur Mitte der 1960er Jahre, der erstaunlich lang anhaltende Nachkriegsboom und seine sozialen und kulturellen Auswirkungen, Proteste und Wertewandel, die abnehmende Bedeutung der Kirchen, der Schraubstock der Veränderungen im Ostblock, der Übergang zu pluralistischer Demokratie und kapitalistischer Wirtschaft, wieder ein Krieg (der in Jugoslawien), die Veränderungen nach den Terroranschlägen von 2001 in den USA, die Verkettung der Krisen seit 2008 und die aktuellen Unsicherheiten (das Buch wurde Ende 2017 abgeschlossen) – es ist ein gewaltiger Bogen, den der Historiker Kershaw hier spannt. Zu Recht zitiert er Goethe: „Es ist mit der Geschichte wie mit der Natur, wie mit allem Profundem, es sei vergangen, gegenwärtig oder zukünftig: je tiefer man ernstlich eindringt, desto schwierigere Probleme tun sich hervor.“ Auch Enzensbergers „Middle Class Blues“ von 1964 zitiert er, mittendrin: „wir können nicht klagen./ die verhältnisse sind geordnet./ wir sind satt./ wir essen/ … das gras wächst./ das sozialprodukt./ … die vergangenheit./ wir essen das gras./ wir essen das sozialprodukt./ wir essen die vergangenheit.“

Der 1943 geborene Brite ist durch und durch europhil, die Brexit-Idee ihm verabscheuungswert, Deutschland hingegen sehr sympathisch, habe das „Land, das in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts mehr als alle anderen dafür getan hatte, den Kontinent zu zerstören“, doch bei den positiven Veränderungen der Nachkriegszeit eine wichtige Rolle gespielt. Eine ausgewählte Bibliografie von 23 und ein Sach- und Personenregister von 24 Seiten sind nur ein kleiner Hinweis auf die Vielschichtigkeit dieses sehr lesbaren, zu Recht auch im Format übergroßen Werkes. Das Papier hat eine schöne Haptik, das Lesebändchen war bei der Lektüre sehr willkommen.

- Ian Kershaw: Achterbahn. Europa 1950 bis heute (Roller-Coaster. Europe, 1950 – 2017, 2018). Aus dem Englischen von Klaus-Dieter Schmidt. Deutsche Verlags-Anstalt, München 2019. Hardcover, 832 Seiten, 38 Euro.

Das große Start-up

(AM) Die zweite Hälfte des 19. Jahrhunderts war die Zeit, in der sich die Gesellschaft, um Marx zu paraphrasieren, in jene spaltete, die Maschinen besaßen, und jene, die sie bedienten und deren „bloßem Zubehör“ wurden. Etwas neoliberal erzählt Die Gründerzeit: Wie die Industrialisierung Deutschland veränderte vornehmlich aus der Unternehmer-, um nicht zu sagen der Start-up-Perspektive. Die 15 von den Herausgebern Joachim Mohr & Eva-Maria Schnurr versammelten Beiträge beschreiben – so hieß dieses Buch als Spiegel-Heft Geschichte – „Die industrielle Revolution. Deutschland 1850 bis 1900“ jedoch in vielfältigen Facetten und in stets nach Anschaulichkeit suchender Spiegel-Manier: süffig, fakten- und anekdotenreich.

Die allesamt kundigen Autoren zeigen, wie grundlegend sich Deutschland in der Gründerzeit wandelte. Aus kleinen Manufakturen wurden riesige Fabriken, Weltmarken wie BASF, Bosch, Henkel, Krupp, Linde, Nestlé, Siemens, Thyssen und Zeiss entstanden. Unternehmer wurden so wichtig wie Politiker, Arbeiterführer zu einflussreichen Männern. Bevölkerung, Lebensstandard und die Klasse der Reichen wuchsen, aber eben auch ein Millionenheer von Armen – und die Mittelschicht mit bürgerlicher Kultur. Zur neuen Lebenswert wurde die Stadt: Lebten 1871 noch nur 4,8 Prozent der Menschen in Großstädten, waren es 1900 in Deutschland schon 16,2 Prozent. Berlin explodierte zwischen 1800 und 1900 von 172 000 auf 1,9 Millionen Einwohner. All das der Humus für viele Konflikte und auch der Nährboden von Kriminalliteratur. Den bis heute größten Finanzbetrug verursachte die hoch verschuldete Schauspielerin Adele Spitzeder mit einem Schneeballsystem. So mancher Rubel aus der Gründerzeit rollt noch immer …

- Joachim Mohr & Eva-Maria Schnurr (Hg.): Die Gründerzeit: Wie die Industrialisierung Deutschland veränderte. Ein SPIEGEL-Buch. Deutsche Verlagsanstalt, München 2019. Hardcover, 224 Seiten, Abbildungen, 20 Euro.

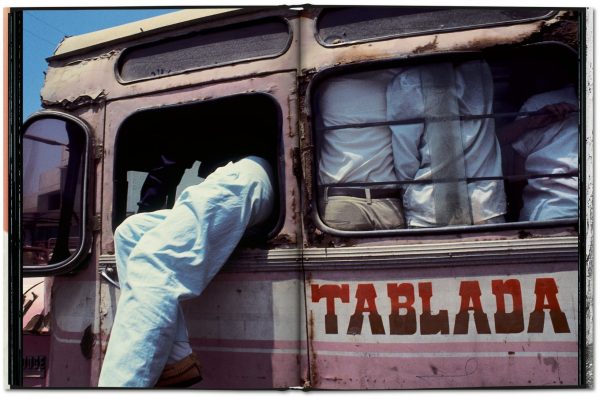

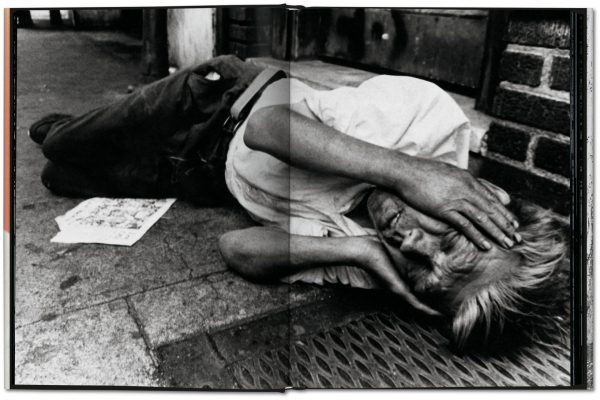

Elend und Glanz

(TW) In einer vierseitigen Poetologie, der zu beschreiben versucht, um was es bei den Fotos von Miguel Rio Branco geht, formuliert der Kurator, Kunstkritiker und Ausstellungsmacher Paulo Herkenhoff (bei uns vielleicht noch wegen seine Rolle bei der documenta 2007 bekannt) Kriterien, die Punkt für Punkt auf die Fotos von Rio Branco zutreffen, aber auch eine Poetologie der Kriminalliteraturen fundieren könnten.

Denn genau das macht der brasilianische Fotograf: „Genaues zu verzerren, Unordnung zu rechtfertigen, Abstände aufzulösen, Differenzen zu schaffen, Vernunft nicht zu messen, mit Tugenden zu sündigen, Chaos zu schüren, Misserfolge zu planen, Mehrdeutigkeiten zu befehlen, das Unbeschreibliche zu porträtieren.“

Rio Branco gehört zu den Fotografen, deren Personalstil auf der Stelle identifizierbar, dessen Einsatz von Farben einmalig und dessen Bildästhetik immer mindestens dreifach codiert ist.

„Maldicidade“ versammelt Fotos aus 40 Jahren, die um Armut kreisen, um Verfall, Rott, um die Ausgestoßenen, die Unsichtbaren, die Depravierten, die Weggesperrten, um geschundene Städte, um Aggression, Liebe und Zuneigung, um versehrte Leiber, stolze Leiber, Geld, Macht und Gewalt, um Alltag in Armut, um käuflichen Sex, um das ganze globale Elend. Aber: Seine Bilder ergeben keine Sozialreportagen, sondern sind, Foto für Foto, ästhetisch hochrangige Kunstwerke. Der ganz genaue Blick Rio Brancos verwandelt die gnadenlose Wirklichkeit in völlig unzynischer Manier, weil er aus einer Geste der Solidarität entspringt, in Rätsel, in Geschichten, die noch lange nicht auserzählt sind, in Geheimnisse, die Geheimnisse verbergen, die im Elend immer noch etwas Anderes aufscheinen lassen, auch wenn dieses Andere nicht unbedingt tröstlich sein muss, aber es durchaus sein kann.

Die meisten Fotos stammen aus Lateinamerika – aber im Grunde zeigen sie in globaler Gültigkeit den Ist-Zustand von großen Teilen des Planeten und was man künstlerisch damit machen kann. Der lachende Mensch auf dem Buchcover steht für den kreativen Umgang, für das utopische, den schlimmen Zustände abgetrotzte und ästhetisch sichtbar gemachte „Dennoch“, das das Werk von Miguel Rio Branco so einzigartig eindrücklich macht.

- Miguel Rio Branco: Maldicidade. Mit einem Text von Paulo Herkenhoff. Deutsch von Michael Stoeber. Verlag Benedikt Taschen, Köln 2018. Leinen, Format 24,5 x 33 cm. 464 Seiten, 60 Euro.