Im Bodensatz von App-Chats eine neue Identität gefunden

Ilja hat sieben Jahre im russischen Straflager abgesessen und steht vor einem Neuanfang. Doch der Tod der Mutter und die Aversion seiner damaligen Freundin werfen ihn völlig aus der Bahn: Er lässt sich im Affekt zum Mord seines skrupellosen Peinigers Petja („Das Schwein“) hinreißen und fischt in den Chats auf dessen Smartphone nach Informationen, die ihn über Wasser halten können. Der brillante russische Autor Dmitry Glukhovsky entwickelt in Text einen faszinierenden Hybrid aus Entwicklungs-Roman und Thriller. – Von Peter Münder

PS: Der Kritiker begeht mit dem Hinweis auf den Mord am Petja-„Schwein“ keinen Tabubruch – diese Aktion wird auf dem Klappentext erwähnt!

Vom Moskauer Nachtclub „Paradies“ war der Student Ilja nach einem Streit mit dem korrupten Drogenfahnder Petja aufgrund dessen getürkter Anschuldigungen samt untergeschobenem Koks ins Straflager befördert worden. Nach sieben Jahren im Lager kehrt der nun 27jährige Ilja in die Moskauer Trabantenstadt Lobnja zurück: Zuerst will er Mutters Kohlsuppe genießen und seine ehemalige Freundin kontaktieren, die von ihm aber nichts mehr wissen will. Ob Ilja sein Philologie-Studium fortsetzen kann, ist aber genauso fraglich wie jede andere Option. Denn zwei Tage vor seiner Rückkehr war seine geliebte Mutter gestorben. Der vereinsamte Ilja ertränkt seine Verzweiflung erstmal im Vodka. Dann wird ihm schon irgendwas einfallen.

Sehr behutsam lässt uns der 40jährige Autor Dmitry Glukhovsky, dieser Spezialist für düstere Tunnel-Dystopien (vgl. Metro 2035) Iljas zweitägige Bahnfahrt vom Straflager und die Annäherung an den Moloch Moskau aus der Sicht seines Protagonisten vollziehen: Der Blick aus dem Bahnfenster zeigt im „weißen Bildrauschen eines Novemberschneesturms nur Telegrafenmasten und verschwommene Tannen neben Streifen wie auf einem verkratzten Stummfilm“. Die Millionen von Tannen wirken dicht und undurchdringlich – „wie Stacheldraht, kein Durchkommen“. Andererseits lag darin aber auch Russlands ganze Kraft, Größe und Schönheit, grübelt Ilja: „Ja, schön war das verdammt!“

Keine Frage: Nicht nur der Schneesturm sorgt für kräftige Wirbel, auch emotional wird Ilja in einem vehementen Veränderungsprozess kräftig durchgeschüttelt. Früher war Moskau für Ilja die Inkarnation eines Bazars gewesen, auf dem es alles gab; jetzt muss er hier auf der Hut sein, nachdem sein ganzes Leben „in einem einzigen Moment hohl geworden war und er sich an nichts festhalten konnte“. Denn nach dem Tod der Mutter war auch sein Traum von der Existenz in einer halbwegs heilen Welt völlig pulverisiert worden. Etwas Flatterhaftes und Rastloses erfasst Ilja nun: Weder denkt er an eine Jobsuche, noch an andere konkrete Ziele – der Terminus „Arbeit“ steht nicht auf seiner Agenda. Wenn wir an Döblins Alexanderplatz-Protagonisten Franz Biberkopf denken, der sich nach dem Knast in Berlin mit fragwürdigen Jobs durchschlagen muss, dann verbindet die beiden Figuren zwar dieses Flatterhaft-Rastlose – für Döblin ja das Charakteristikum des „modernen Menschen“ – und auch ihre Sehnsucht nach „mehr als nur einem Butterbrot“. Doch das eher Fatalistisch-Verzweifelte, das Ilja fast paralysiert, fehlt dem aufs „irgendwie weiterkommen“ fixierten Biberkopf. Von Dostojewskis tragischer Figur Raskolnikow soll hier nicht die Rede sein; denn die Skepsis hinsichtlich der Existenz Gottes, die Selbstzweifel über Schuld und Sühne führen in die Sackgasse, wenn „der große Mensch“, wie es bei Dostojewski heißt, fast alles Lebenswerte vernichten darf und dem Teufel eine „metaphysische Kraft“ zugesprochen wird. Eindringlicher und überzeugender liefert Glukhovsky Einsichten in den Text-Kosmos: „Die einen werden gefangen wie geifernde Hunde mit rot unterlaufenen Augen, die anderen kommen freiwillig.“

Mit neuer Digital-Identität das System überlisten?

Beim Stöbern im Digital-Müll des Smartphones vom Petja-„Schwein“ stößt Ilja auf Details, die kriminelle Aktivitäten, aber auch das Privatleben von Petja beleuchten: Der ist zusammen mit dem väterlichen Generalmajor fest eingebettet in ein korruptes, staatliches System. Und Ilja beginnt allmählich, sich beim Durchsuchen der Handy-Dateien in die Mentalität und die Verhaltensmuster des egomanischen, großspurigen Fahnders hineinzuversetzen.

Aus Petjas früheren Chats mit dem faschistoiden Vater und der ewig besorgten Mutter, auch aus dem üppigen Fotoalbum, in dem sich „Das Schwein“ mit lasziven Mädeln und rasanten Status-Symbolen selbst zum tollen Hecht hochjubelt, lernt Ilja die Vorgeschichte samt krummen Manövern im Drogen-Milieu des „Schweins“ kennen. Was er für seine eigenen Zwecke einsetzt, um das perverse System zu überlisten, in dem sich all diese Militärs, Fahnder, Polizisten und Geheimdienstler eingenistet haben und sich gegenseitig unterstützen: Aus der SDK, der Staatlichen Drogenkontrolle, ist längst ein Staatliches Drogen-Kartell geworden.

Der Systemkritiker und Journalist Glukhovsky hat in Jerusalem Internationale Beziehungen studiert und arbeitete als TV-und Radio-Journalist für „Russia Today“ und die Deutsche Welle. Seine Metro-Trilogie 2035 hat er vor dem Hintergrund eines apokalyptischen Atomkriegs und einem barbarischen Kampf ums Überleben ohne jede Form der Solidarität angesiedelt. Er zielt mit seiner ätzenden Darstellung des russischen Polit-Apparats zwar auf den Autokraten Putin. Aber er will uns nicht mit Agitprop-Traktaten indoktrinieren, sondern mit eindringlichen Szenen ein pervertiertes Imperium vorführen, in dem die Menschen gezwungen werden, sich permanent zu verbiegen und das schmerzfreie Überleben nur mit dem Kriechen vor korrupten Machthabern möglich ist. Noch werde er vom Putin-System geduldet, erklärte Glukhovsky seine prekäre Situation in einem Interview.

In diesem Überwachungs-System haben sich die von Big Brother gedrillten Bullen einen Schäferhundblick antrainiert, während es Ex-Knackis wie Ilja nicht mehr wagen, den Kapos direkt in ihre Visage zu starren: „Es gibt einen besonderen Punkt, auf den man schauen sollte – etwas unterhalb des Kinns- nicht in die Augen und nicht auf den Boden.“ Dazu passt eben auch die lapidar eingestreute Erkenntnis: „Das halbe Volk hatte schon mal gesessen.“

Wir aber können zum Glück auf einen grandiosen Autor schauen und dessen faszinierenden Thriller lesen, in dem das düstere Ambiente einer völlig verkorksten Gesellschaft kristallklar und desillusionierend, aber mit erfrischenden, originellen Szenen und Beschreibungen dargestellt wird. Der Plot, Personen und Dialoge genauestens fokussiert, aber über den beschränkten Mikrokosmos hinausblickt und mit gespanntem Erkenntnisinteresse an der Ambivalenz einer vermeintlich schillernden Meta-Ebene kratzt und sie mit einbezieht in das Gesamtgeschehen. Verblüffend sind auch die vielen immer wieder aufblitzenden Formulierungen, die den sonst üblichen verschwiemelten Jargon der Eigentlichkeit im Mainstream-Krimi souverän beiseite wischen.

Nicht einmal Dashiell Hammett hätte die Trostlosigkeit alter Schlafmittel-Streifen so passend beschreiben können wie Dmitry Glukhovsky, der Ilja beim Betrachten russischer TV-Filme zeigt und dabei festhält: „Diese langweiligen Filme sahen aus, wie mit einem alten Telefon gedreht.“

Oft plätschern sie lapidar und unscheinbar daher, diese scheinbar harmlosen Bemerkungen, doch dann schillert durch die Sprechblase eines biederen O-Bus-Passagiers während einer halbstündigen Blockade in Erwartung des vorbeirasenden im zaristischen Pomp aufgebrezelten Präsidenten-Konvois mitten in der Moskauer Rush Hour doch die giftige Pointe auf: „Die könnten doch mit dem Hubschrauber fliegen“, murmelte der Alte. „Aber mit dem Hubschrauber ist es wohl zu langweilig. Vom Hubschrauber aus sieht man die Knechte nicht.“

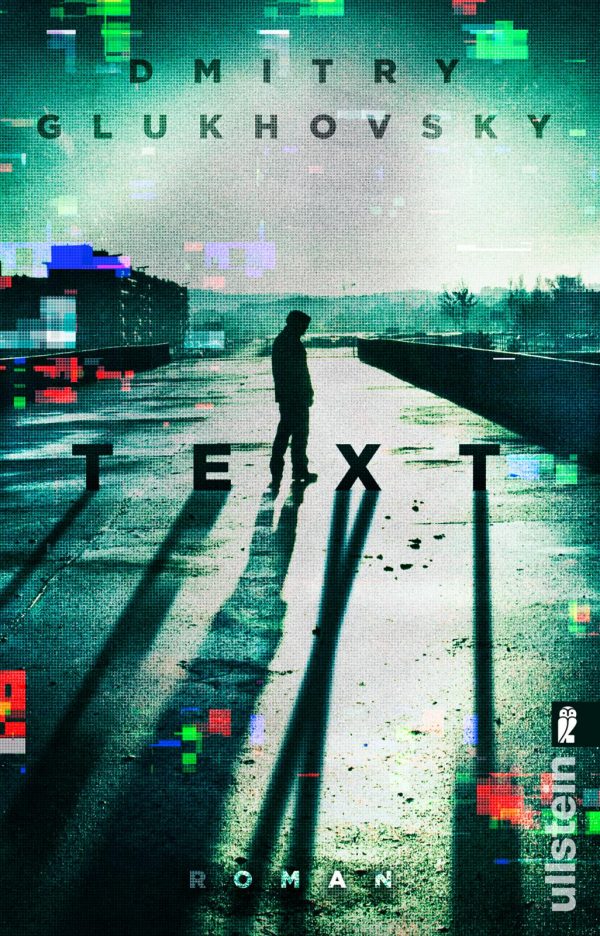

- Dmitry Glukhovsky: Text. Aus dem Russischen von Franziska Zwerg. Lizenzausgabe Ullstein TB, Berlin 2020. 365 Seiten, 9,99 Euro.