Autorenbetreuer, Vertreter, Programmentwickler und Talentinvestor

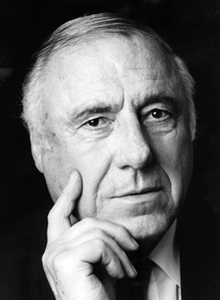

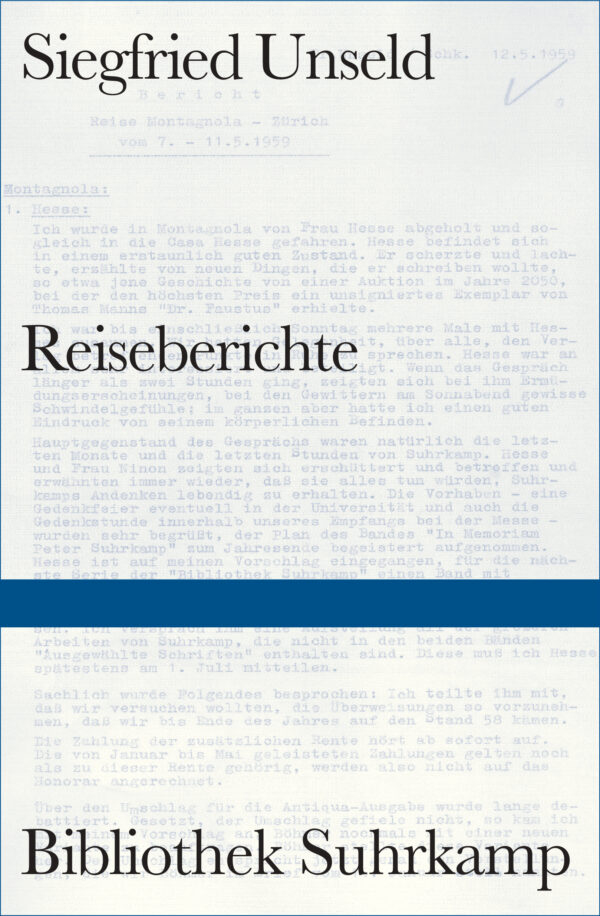

Anlässlich des 70jährigen Bestehens des Suhrkamp-Verlags wird in diesen Tagen über das Wesen der „Suhrkamp-Kultur“ diskutiert, die vor allem vom Verleger Siegfried Unseld (1924-2002) geprägt wurde, der 1959 Nachfolger von Peter Suhrkamp geworden war. Der langjährige, vor kurzem verstorbene Cheflektor Raimund Fellinger hatte bereits 2014 zusammen mit Ulrike Anders und Katharina Karduck eine Portion von Unselds Reiseberichten als „Chronik 1971“ herausgegeben, in denen Unseld über Autorengespräche, Projekte und Enttäuschungen mit Ego-Monstern wie Thomas Bernhard oder Max Frisch berichtete. Fellingers neueste, gerade erschienene „Reiseberichte“ enthalten weitere 35 Unseld-Beiträge. Wir wollen hier noch einmal ausführlich auf die Chronik von 1971 eingehen, die „Unseld at his best“ zeigt: den genialen Medien-Pionier mit riesigem Erkenntnisinteresse, großem Gespür für vielversprechende Autoren und neue Marktsegmente. Diese Chronik von 1971 ist jedenfalls immer noch von faszinierender Aktualität. – Von Peter Münder.

„Wenn Shakespeare der größte Dichter und Minetti der größte Schauspieler, dann ist Unseld der größte Verleger“. (Thomas Bernhard, „Unseld“ – zum 60. Geburtstag von S.U. 1984)

„Abends Ernst-Bloch-Seminar „Recht und Moral“. Etwa 100 Teilnehmer, Bloch brillierte und entwarf große Perspektiven. Bloch ist wirklich zu bewundern; mit seinen 86 Jahren war er der Jüngste in diesem Kreis“. (Unseld, Chronik 1971, S. 211)

Mit Peter Weiss spricht er am 1. Januar 1971 über dessen neues Stück „Hölderlin“, mit der vom Piper Verlag zu Suhrkamp gewechselten Ingeborg Bachmann geht er in mehrtätiger Korrekturarbeit vom 2.-7. Januar akribisch ihr „Malina“-Manuskript durch, am 7. Januar hält Siegfried Unseld in einem Oberseminar („Thema: Autor und Verleger“) der Frankfurter Uni ein Referat „Über die Aufgaben des Verlegers“. Nach seinem 45-Minuten-Vortrag wurde er von einem Mann begrüßt, den er „in diesem Kreis“ nicht vermutet hätte: Es war „der für Verlage und auch für uns zuständige Direktor der Deutschen Bank, Herr Schiffer. Ich hatte einige Befürchtungen, was der Herr wohl mitnehmen würde… aber er zeigte nur seine rege interessierte und eher begeisterte Aufnahme des Vortrags. Daß man in Oberseminaren bei Vorträgen auch daran denken muß, daß Bankleute drinsitzen, ist schon merkwürdig“, notiert Unseld in seiner Chronik. Einen Tag später bittet ihn Maria Rowohlt, er möge sich doch mehr um Harry Rowohlt kümmern: „Zwar ginge der Rowohlt Verlag „in den Eimer“, aber Harry müsse gerettet werden.“

Seinen ersten „Reisebericht“ verfasste Unseld im April 1959, als er in Ost-Berlin Gespräche über eine sechsbändige Ausgabe der Lyrik von Brecht führte, die dann auch realisiert wurde. Mit diesen Berichten, die im Verlauf längerer Auslandsreisen dann zu umfangreichen Chroniken wurden, wollte Unseld für sich selbst ein Memo produzieren; sie enthielten aber auch Hinweise für die Verlagsmitarbeiter, welche Projekte anvisiert und welche Schwachstellen beseitigt werden sollten. Der sensible, verständnisvolle „Human Touch“ bei den Begegnungen mit Autoren ist hier immer präsent, die kritischen Diskussionen über neue Texte – egal ob von Handke, Johnson, Frisch, Beckett, Habermas, Adorno, Mitscherlich, Bloch oder Thomas Bernhard – sind ebenso luzide wie anschaulich beschrieben. Aber im Hintergrund dieser Chronik läuft auch das große Planspiel, das den umtriebigen, genialen und so fürsorglichen „Autoren-Freund“ Unseld beschäftigt: Nämlich der Strukturwandel der Verlage und Buchhandlungen. Welche neuen Reihen soll er in Angriff nehmen? Soll Suhrkamp eine Kooperation mit anderen Verlagen eingehen? Wie geht man mit Buchklubs und Buchhandelsketten wie Montanus um? Wie kann man Kontakte zu ausländischen Theatern und Agenten verbessern? Soll der Newsletter des Theaterverlags neu konzipiert werden? Welche Werbestrategien sind überhaupt angebracht und vertretbar, um neue Bücher medienwirksam zu pushen? War es vielleicht degoutant, für Bachmanns „Malina“ mit einer großen SPIEGEL-Anzeige zu werben, die sagenhafte 7500,- Mark kostete? Das monierte die Bachmann zwar („Mein Roman verkauft sich von ganz allein“), doch Unseld hatte mit der Anzeige den richtigen Riecher gehabt und war damit ja auch erfolgreich gewesen. Tatsächlich schafft es „Malina“ auf Platz vier der SPIEGEL-Bestsellerliste, wie er seiner Autorin begeistert mitteilt: „Du bist zwar hier in denkbar schlechter Gesellschaft: Nr.1- Knef, Nr. 2-Malpass, Nr. 3-Love Story und dann Malina, aber es ist immerhin die Gesellschaft der am besten verkauften Bücher.“

Turbulenzen in der Gutenberg Galaxie

Die durch die neuen Medien verschärfte Diskussion, die damals erst im Zuge der von McLuhan losgetretenen Debatten über die Turbulenzen der „Gutenberg Galaxie“ – also die Krise von Print im elektronischen Zeitalter – hochkochte und die Zukunft des Buchs in Frage stellte, wird schon 1971 vehement ausgetragen. Das führte allerdings auch zur polarisierenden Frontenbildung und ging Unseld dann doch ziemlich auf die Nerven. Als er gleich drei Aufsätze im „Börsenblatt für den Deutschen Buchhandel“ liest, in denen düsterste Untergansszenarien serviert werden („das Taschenbuch ist, wie die Zeitschrift und Zeitung, letztlich ein Tagesprodukt …, so lange interessant, wie der Inhalt interessant ist. Im übrigen ist es Wegwerfgut“), beschwert er sich in einem Brief an den Chefredakteur des Börsenblatts, dass diese Beiträge „ja ungefähr darauf hinausliefen, daß Opas Verlag tot ist und daß nur der Multimedia-Verlag eine Chance hat …“.

So extrem engagiert Unseld sich für den Verlag einsetzte , so intensiv förderte, finanzierte und behütete er auch „seine“ Autoren: Wenn Thomas Bernhard mal wieder einen neuen Vorschuss („erneuter Darlehenswunsch auf DM 20 000,-) brauchte, dann bekam er ihn auch – trotz all der Streitigkeiten, die Unseld mit dem unberechenbaren, monomanischen Österreicher auszuhalten hatte. Der erschien etwa einige Tage nach mühselig ausgehandelten Vertragsbedingungen für „Der Ignorant und der Wahnsinnige“ überraschend im Verlag, ließ sich den Vertrag von Unseld zeigen, riss ihm die Unterlagen aus der Hand und strich einen Paragraphen kurzerhand durch. „Das empörte nun mich“, schreibt Unseld, „und zum ersten Mal wurde ich energisch und verbat mir das“… Das „ausgesprochene Tief“ in ihren Beziehungen glättete dann wieder Unseld. Der notiert in diesem Bernhard-Kontext, was man als seine Geschäfts-Philosophie bezeichnen könnte: „Wir müssen ihm auch das Gefühl geben, daß er hier im Verlag eine Heimat hat, dann wird dieser ungewöhnliche Autor weiterhin produktiv bleiben.“

Der Verlag als Autoren-Heimat mit Nestwärme

Der Verlag als Heimat, die Nestwärme der Suhrkamp-Kultur als Autoren-Stimulans: Das war das Erfolgsrezept von Unseld. Aber das gelang eben nur mit dem „Human Factor“, dem immensen Interesse des Verlegers an seinen Autoren und ihren Werken. Deswegen reiste er nach London, Paris, New York, Zürich, Hamburg, Berlin oder London, um sie dort zu treffen oder vor Ort die Aufführungen ihrer Stücke anzusehen. Der englische Dramatiker Christopher Hampton („Der Menschenfreund“) fühlte sich von Unseld jedenfalls besser verstanden und betreut als von seinem Londoner Verlag; Peter Weiss konnte mit Unseld problemlos wegen der hohen schwedischen Steuern spezielle Steuerspar-Modalitäten für 800 000,- DM ausstehendes Honorar ausbaldovern, die über mehrere Monate verteilte Ratenzahlungen vorsahen. Der meistens milde gestimmte Samuel Beckett war eigentlich immer mit allem einverstanden, was Unseld mit seinen Stücken vorhatte: Er hatte schnell den Bruder im Geiste erkannt, dem es um das Werk ging. So gab er sein Placet für die dreisprachige (deutsch, englisch, französisch) Ausgabe von „Warten auf Godot“, die als Band Eins die Suhrkamp Taschenbuch-Reihe begründete. Selbst der kauzige Schweizer Keller-Eremit Ludwig Hohl, der Unseld bei dessen Besuch in Genf in seinem Verließ zwischen Wäscheleinen, Zeitungsstapeln und Bücherbergen seine Texte vorlas, gab sein Mißtrauen gegenüber dem vermeintlichen deutschen Renditejäger schnell auf, als er spürte, wie fasziniert der von seinen Projekten („Nächtlicher Weg“) war und ihn unbedingt verlegen wollte.

Auch als Schlichter und Trostspender ist der Verleger gefragt: So hatte sich etwa Jürgen Habermas durch eine Gedichtzeile des kubanischen Lyrikers Heberto Padilla im Band „Außerhalb des Spiels“ (übersetzt von Günter Maschke, edition suhrkamp Nr. 506, 1971) düpiert gefühlt, in der es im Gedicht „Theodor W. Adorno kehrt vom Tode zurück“ heißt:

Die ihn kannten, finden es nicht erstaunlich,

daß Theodor Adorno vom Tode zurückkehrt.

In beiden Deutschland

erwarten ihn alle,

ausgenommen, versteht sich,

Habermas und Ulbricht.

Nach einem Anruf der entrüsteten Habermas-Gattin Ute, die als Sprachrohr des berühmten Soziologen fungierte, bemerkt Unseld: „Ich konnte das gar nicht glauben“, dann spricht er mit Habermas über Padillas Zeilen, die der Professor und Suhrkamp-Autor als „eine sehr üble Diffamierung und Gemeinheit“ auffasste. „Er sei wegen Greuel von Luchterhand weggegangen, dieser aber sei der größere. Ich weiß nicht, ob es mir gelungen ist, diese Wunde zu schließen.“ Unklar bleibt, ob Unseld hier intervenierte, um vielleicht Korrekturen in einer nächsten Auflage durchzusetzen oder nur beschwichtigend auf einen ironisch-distanzierten Blickwinkel des von Castro verfolgten Lyrikers hinwies. Völlig grotesk ist diese hypersensible Reaktion des offenbar völlig humorlosen Habermas auch deswegen, weil er den ironischen Tenor des Kubaners völlig verkennt und nicht registriert, dass der sich vor allem über die pseudo-revolutionären barbusigen Studentinnen mokiert, die den vermeintlich autoritären Adorno ja mit ihren zur Schau gestellten Brüsten „schockieren“ wollten. Padilla war in Kuba ein halbes Jahr lang wegen seiner systemkritischen Haltung im Knast gewesen; er wollte sich vor allem über die effekthascherischen Aktivitäten saturierter deutscher Aufmüpfiger lustig machen, die mit nackten Brüsten „das neue Limit des Terrors“ setzen wollten.

Vielleicht hatte der „übel diffamierte“ Jürgen Habermas es ja auch nicht über sich gebracht, die letzte Padilla-Zeile zu lesen, die diesen sarkastisch-verspielten Impetus so lässig wiedergibt? O-Ton Padilla:

Diese kleinen, häßlichen, weißen, fast nordischen Titten?

Fragt erschauernd eine Gräfin,

Kierkegaard anklagend.

Dass der ehemalige Funker Siegfried Unseld, der in Tübingen Germanistik und Philosophie studierte und über Hermann Hesse promoviert hatte, keineswegs zum Buchhalter oder Renditejäger mutierte, versteht man sofort, wenn man Unselds Anmerkungen zum „hoffnungslosen Fall“ Wolfgang Koeppen liest. Koeppen verspricht zwar jahrelang, endlich den großen Roman zu liefern, aber Unseld wird immer wieder vertröstet und hingehalten. Der verständnisvolle Verleger zahlt dem Autor, der auch durch seine alkoholkranke, unberechenbare Ehefrau mental beeinträchtigt wird, trotzdem regelmäßig ein ziemlich üppiges Honorar.

Zutiefst entsetzt und betrübt war der sensible Autoren-Freund Unseld jedoch, als er zum 60. Geburtstag von Max Frisch nach New York geflogen war, um mit seinem Bestseller-Star und Freund diesen Tag zu feiern: Frisch war einfach nur unerträglich abweisend, genervt und aggressiv. Und Unseld konnte nicht glauben, dass dies tatsächlich an einem fehlenden Geburtstagspräsent liegen sollte, wie der Schweizer behauptete – schließlich war er ja für diese Geburtstagsfeier extra über den großen Teich geflogen. „Er traf mich so, daß ich zum ersten Mal in meinem Leben Resignation empfand. Den Gedanken dachte, das Handtuch zu werfen. Auch ich habe ein Recht, nicht gedemütigt werden zu wollen“, notiert er. Und tröstet sich mit Sentenzen von Schiller, Goethe und Lenin über Eitelkeit und menschliche Fehler.

Abgeschmetterter DDR-Übernahmeversuch der Brecht-Urheberrechte

1971 werde in die Verlagsgeschichte als Erscheinungsjahr der Suhrkamp Taschenbücher eingehen, notiert Unseld – im September erschienen die ersten 20 Bände. Von existentieller Bedeutung für den Verlag war aber der Tod der Brecht-Witwe Helene Weigel am 6. Mai. Die DDR-Politkaste wollte den Tod der Künstlerin für eine Art Übernahmeputsch der weltweiten Urheberrechte instrumentalisieren: Plötzlich sollten alle Rechte für die Veröffentlichung der Brecht-Werke bei DDR-Instanzen in Ost-Berlin liegen, obwohl die Vertragslage eindeutig war und alle Rechte bei Suhrkamp in Frankfurt lagen. Das konnte Unseld nach bangen Tagen und langen Verhandlungen mit den Brecht-Erben in Ost-Berlin dann doch verhindern, weil Stefan Brecht, Elisabeth Hauptmann und Barbara Brecht-Schall sich von Unseld und dem Suhrkamp Verlag bestens vertreten sahen und die üppigen Tantiemen, die Brechts Stücke als Top-Seller einspielten, auch bei den Brecht-Erben ankamen. Auch die geplante staatliche Übernahme des Brecht-Archivs konnte Unseld verhindern.

Eine Notiz vom 27. Mai über die Suhrkamp-Bestseller ist sehr aufschlußreich, weil die Millionenseller allesamt Schullektüre waren. Sie listet Titel von Frisch, Brecht und Mitscherlich auf: Von „Andorra“ waren 320.000 Exemplare verkauft, von „Homo Faber“ 255.000, von Mitscherlichs „Die Idee des Friedens“ 130.000. Von Brechts „Mutter Courage“ waren 590.000 Exemplare, verkauft, vom „Leben des Galilei“ 415.000, von „Der gute Mensch von Sezuan“ 370.000. Der DDR-Urheberrechtsputsch tangierte also direkt die Existenzgrundlage des Verlages.

Wer miterlebt hat, wie gerade die bisher bei Schülern und Studenten so beliebte Rowohlt-Monographie-Reihe eingestellt wurde, weil in Zeiten des Internet und der schnellen Wikipedia-Aufbereitung offenbar immer weniger Bedarf in Buchform an ausführlichen biographischen und interpretatorischen Hintergrund-Informationen besteht, versteht auch Unselds Bemühungen, die Nase im Wind permanenter neuer Strömungen zu behalten und alle möglichen Nischen mit neuen Reihen zu bedienen. So startete er dann 1966 Suhrkamp Theorie (bestverkaufter Titel: „Habermas, Erkenntnis und Interesse“) und im Jahr 1969 Suhrkamp Wissen (bestverkaufter Titel „Der Mond“ von Rolf Meißner).

Die faszinierende Chronik der Reiseberichte ist sowohl Firmenbericht als auch streckenweise privates Tagebuch. Sie zeigt einen Literaturbesessenen, der nicht nur auf schöngeistige Glasperlenspiele fixiert ist, sondern auch riskante Theater-Experimente wie etwa Handkes „Publikumsbeschimpfung“ oder den „Ritt über den Bodensee“ bewundert und verlegt. „The sky is the limit“ dürften amerikanische Verleger damals wohl über ihren deutschen Kollegen verlautbart haben: Denn Siegfried Unseld sorgte dafür, dass von Brecht, Frisch und Martin Walser bis zu Uwe Johnson, von Peter Handke bis zu Samuel Beckett und Peter Weiss, von Adorno bis Bloch, von Habermas bis Luhmann die meisten bedeutenden zeitgenössischen Dichter, Dramatiker, Vordenker und auch Querdenker wie Paul Feyerabend („Wider den Methodenzwang“) veröffentlicht wurden. Beeindruckend und faszinierend ist obendrein, wie Unseld die Meta-Ebene der Entwicklung neuer Reihen, Magazine und Medien trotz seiner umtriebigen Geschäftigkeit nie aus den Augen verliert.

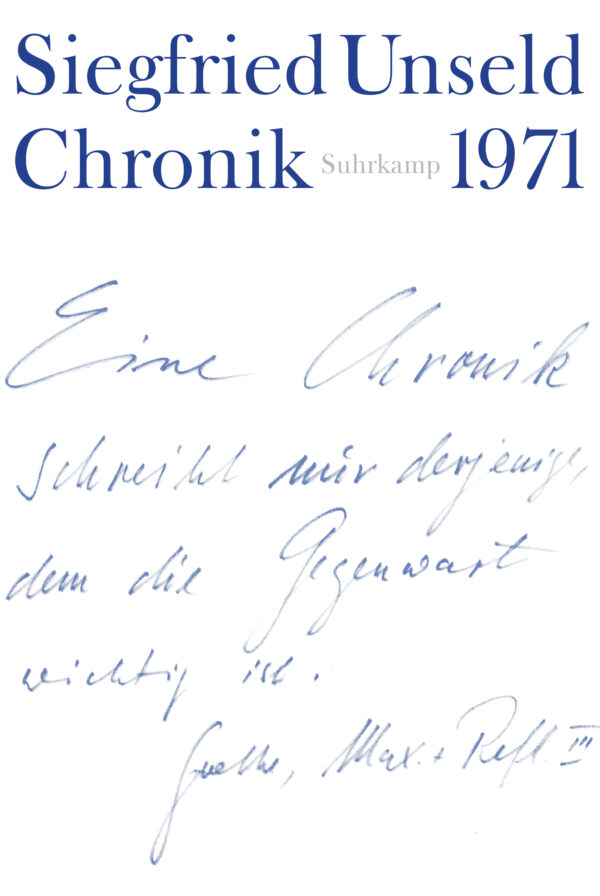

Den von Ulrike Anders, Raimund Fellinger und Katharina Karduck herausgegebenen Band muss man auch als editorische Meisterleistung loben: Ausführliche Fußnoten verweisen auf den unmittelbaren Kontext, auf Vorgeschichten und Personalien, es gibt ein Literaturverzeichnis, ein Personenregister und Illustrationen, Statistiken und Reproduktionen damaliger Zeitungsartikel und Anzeigen, die das beeindruckende, vielschichtige Bild dieser einmaligen Suhrkamp-Kultur perfekt abrunden. „Eine Chronik schreibt nur derjenige, dem die Gegenwart wichtig ist“, verkündet Goethes Maxime zwar auf dem Cover. Aber natürlich hat Unseld auch über den jeweiligen aktuellen Zeitrahmen seiner Jahres-Chroniken hinausgedacht: Ein großes, spannendes Lese-Glück, das uns hier beschert wird.

Peter Münder

- Siegfried Unseld: Chronik 1971. Hrsg. von Ulrike Anders, Raimund Fellinger und Katharina Karduck. Suhrkamp Verlag, Berlin 2014, 477 Seiten, 39,90 Euro.

Dazu die perfekte Ergänzung:

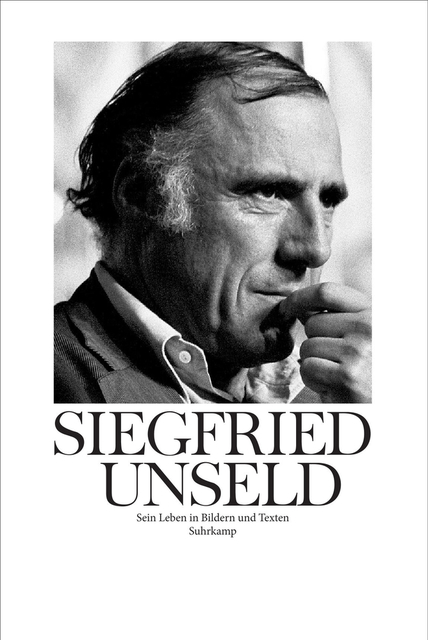

Raimund Fellinger und Matthias Reiner (Hg.): Siegfried Unseld. Sein Leben in Bildern und Texten. Suhrkamp Verlag, Berlin 2014, 335 Seiten, 58 Euro.

Siegfried Unseld: Reiseberichte. Hrsg. von Raimund Fellinger. Suhrkamp Verlag, Berlin 2020, 378 Seiten, 26 Euro.

Internetseite des Verlags zu Siegfried Unseld hier und hier.