Zwei Schrifstellerinnen schreiben zusammen einen Roman. Das ist nicht unbedingt etwas Neues. Die eine ist Spanierin, die andere ist Deutsche. Da wird’s schon ungewöhnlicher. Und dann wird der Roman auch noch zweisprachig – ab da wird’s richtig spannend. Über den Prozess des Schreibens und Übersetzens mit allen möglichen Implikationen, Problemen und Chancen, über ein Projekt mit open end auf jeden Fall – der Roman hat bis jetzt noch nicht einmal einen Namen – führen die beiden Autorinnen ein Arbeitsjournal. CrimeMag freut sich, das Projekt begleiten zu dürfen und präsentiert die deutsche Fassung. Heute der vierte Teil des Arbeitsjournals von Sabine Hofmann und Rosa Ribas.

Zwei Schrifstellerinnen schreiben zusammen einen Roman. Das ist nicht unbedingt etwas Neues. Die eine ist Spanierin, die andere ist Deutsche. Da wird’s schon ungewöhnlicher. Und dann wird der Roman auch noch zweisprachig – ab da wird’s richtig spannend. Über den Prozess des Schreibens und Übersetzens mit allen möglichen Implikationen, Problemen und Chancen, über ein Projekt mit open end auf jeden Fall – der Roman hat bis jetzt noch nicht einmal einen Namen – führen die beiden Autorinnen ein Arbeitsjournal. CrimeMag freut sich, das Projekt begleiten zu dürfen und präsentiert die deutsche Fassung. Heute der vierte Teil des Arbeitsjournals von Sabine Hofmann und Rosa Ribas.

Unterwegs in Barcelona – recorriendo Barcelona

Beim Durchblättern unserer Arbeitshefte gehen wir auf eine Zeitreise. Wir landen in den ersten Monaten unseres Schreibens, einer Zeit, in der die Figuren und Handlung des Romans Form angenommen haben, wer, wann, was, wo in groben Zügen feststeht. Diesmal geht mit der Reise in der Zeit eine Reise im Raum einher: Wir fahren nach Barcelona, auf der Suche nach Stimmungen, Ideen und Schauplätzen.

Manchmal haben wir dieselben Orte besucht, aber wir haben sie aus unterschiedlichen Perspektiven in den Blick genommen. Nicht nur, weil die Stadt für die eine von uns vertrautes Territorium ist und die andere sie mit den weit geöffneten Augen einer Reisenden anschaut. Sondern auch, weil wir Orte für zwei unterschiedliche Figuren gesucht haben, für Beatriz und Chelo, unsere beiden Protagonistinnen.

Sabine Hofmann: Beatriz‘ Welt

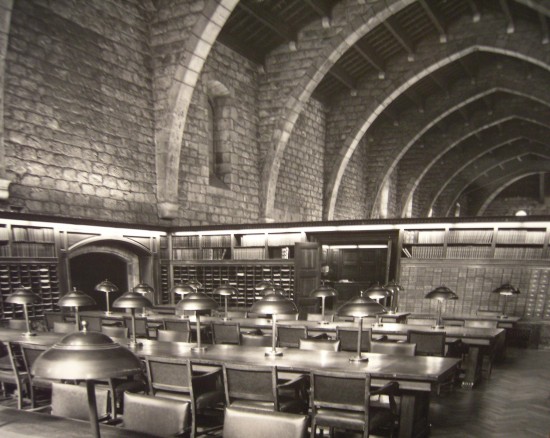

Bibliotheken

In der Mitte meines ersten Arbeitsheftes, dort, wo die Heftklammern zu sehen und zu fühlen sind, finden sich Zeichnungen: ein Fensterkreuz, eine Lampe. Daneben einige Notizen – „sucht sich einen Platz in der Sonne“, „infierno“, „goteras –> cubos“.

Mir fällt sofort ein, bei welcher Gelegenheit ich die Aufzeichnungen gemacht habe: in einer der Bibliotheken, die wir in Barcelona besucht haben.

Die Bibliotheken Barcelonas sind Orte, an denen Beatriz zu Hause ist. Denn Beatriz ist Philologin. Sie liest dort mittelaterliche Manuskripte, denkt, analysiert und schreibt. Aus diesem Grunde fand die Leselampe ihren Weg in mein Arbeitsheft. Beatriz arbeitet im Schein dieser Lampen mit Schirm aus grünem Glas. Im Lichtkreis, den die Lampe auf den hölzernen Tisch eines Lesesaals zeichnet, spielt sich ein guter Teil ihres Lebens ab, oft ist sie dort zufrieden, glücklich und auf eine gewisse Weise frei.

Infierno – das spanische Wort für Hölle – habe ich in der Biblioteca de Catalunya notiert. Die Bibliothek ist eine der schönsten, die ich kenne. Sie ist in einem Gebäude aus dem 15. Jahrhundert untergebracht, das ursprünglich ein Krankenhaus war. Unter den spätgotischen Bögen, die sich jetzt über die Tische der Lesesäle ziehen, standen bis zum Beginn des 20. Jahrhunderts Krankenbetten. Zu Beatriz‘ Zeit, also in den fünfziger Jahren, hieß die Bibliothek Biblioteca Central. Diesen Namen bekam sie nach dem Ende des Bürgerkriegs, denn alles, was nach Katalonien, nach Regionalismus klang, sollte aus dem Sprachgebrauch verschwinden. Nicht nur Wörter, sondern auch Bücher sollten verschwinden. Sie kamen unter Verschluss, eben in jene Hölle. Sie sollten, so der entsprechende ministerielle Erlass, nur noch jenen „starken Persönlichkeiten zugänglich sein, die ein großes Maß an geistiger und moralischer Festigkeit“ mitbrachten. Allerdings ging die Bibliotheksleitung oft einen anderen Weg: Sie ließ die Karteikarte, auf denen das Buch und sein Standort verzeichnet waren, aus den Zettelkatalogen nehmen und so war das betreffende Buch für niemanden mehr auffindbar.

Und noch mehr erzählte die freundliche Bibliothekarin, die uns durch die Räume führte. Nach dem Krieg war das Gebäude in einem lamentablen Zustand. Das Dach war an vielen Stellen undicht, deshalb standen an Regentagen zwischen den Regalen zahlreiche Blecheimer.

Heute ist die Bibliothek großzügig renoviert. Das Mauerwerk ist freigelegt, gläserne Wände kontrastieren mit den hellen Steinen der mittelalterlichen Bögen und Wände. Anbauten sind hinzugekommen und seit dem Ende der Franco-Zeit heißt die Bibliothek auch wieder Biblioteca de Catalunya .

El Bar Pastis

In einer kleinen Seitenstraße, die ganz unten, schon fast an der Kolumbus-Statue, von den Ramblas abzweigt, liegt die Bar Pastis. Diese Bar – eigentlich müsste man auf Deutsch sagen, eine Kneipe – gab es schon zu Beatriz´ und Chelos Zeit.

Im Barcelona der fünfziger Jahre ist die Kneipe ein kleines Refugium. Man hört dort ausländische Musik – französische Chansons, US-amerikanischen Jazz – und wird daran erinnert, dass es auf der anderen Seite der Pyrenäen auch noch eine Welt gibt.

Als ich die Bar aufsuche, stelle ich dankbar fest, dass sich seitdem offenbar kaum etwas dort geändert hat. Die Lokalität verfügt über einen einzigen, kleinen Raum. An den Wänden hängen Bilder von Chansonniers aus den fünfziger und sechziger Jahren, das Licht ist schummerig, ein Holztheke zieht sich über die rechte Seite des Raums. Hinter der Theke stehen Flaschen, natürlich. Darunter verschiedene Flaschen mit Anisschnaps. Ich probiere Anis del Mono, die bekannteste Marke. Natürlich dulce, die süße Variante, wenn schon, denn schon. Es schmeckt schauderhaft.

Rosa Ribas: Schauplätze für Chelo

Wir schreiben über eine Stadt, die ich gut kenne, über Straßen und Viertel, die mir seit vielen Jahren vertraut sind. Eigentlich muss ich keine Orte anschauen, dachte ich zuerst. Aber ganz so ist es nicht. Denn diese Mal geht es darum, die Bilder, die ich im Kopf habe, um siebzig Jahre zurückzuversetzen. Ich suche also alte Fotos, und, wenn möglich, Filme aus der Zeit.

Fotos und Filme sind in Schwarz-Weiß, und obwohl die Nachkriegszeit eine graue Zeit ist, grüble ich, ob der Hut der jungen Frau, die eilig das Bild durchquert, wohl beige ist, und ihr Mantel vielleicht zartgrün. Welche Farbe hat der Schal des Mannes, der einen Moment beim Gehen einhält, welche Farben haben die Streifen auf den Trikots der Spieler des FC Barcelona in einer Sportreportage? Wie gern hätte ich einen Grauton-Übersetzer!

La calle Riera Alta

La calle Riera Alta

Ich liebe es, meinen Romanfiguren ein Haus zu verschaffen, zu überlegen, in welchem Viertel sie leben, in welcher Straße, welche Art von Wohnung sie haben.

Wo wohnt Chelo? Ich sehe in meinem Heft nach und finde gleich mehrere Adressen. Ein paar für das Vorher, ein paar für das Nachher. Vor dem Bürgerkrieg war Chelos Familie wohlhabend und hatte eine gewisse soziale Position. Mir fielen gleich zwei Adressen ein: die Rambla de Catalunya und der Passeig de Sant Joan. Ich wählte die zweite aus, weil ich selbst dort gern wohnen würde. Sofort merkte ich, dass der Verlust der Wohnung auch mir weh tat.

Chelo lebt nicht bei ihren Eltern, sie lebt allein. Das ist eigentlich undenkbar für eine junge Frau in dieser Zeit, aber dieser Umstand hat eine plausible Erklärung im Roman. Gäbe es die nicht, würde Chelo zur Zielscheibe der moralischen Empörung ihrer gesamten Nachbarschaft werden. Nur eine Hure lebt in dieser Zeit allein. So einfach.

Für ihre Eltern habe ich ein Wohnung in der calle Joaquín Costa gesucht.. Es ist die Straße, in der die Kindermörderin Enriqueta Martí ihren kleinen Opfern das Blut ausgesaugt haben soll. Die Straße ist eng, die Häuser liegen zu nah beieinander und in den Hinterhöfen stauen sich Gerüche, Stimmen und kreischende Musik aus den Radios der Nachbarschaft. Und was sich nicht in den Höfen ausbreiten kann, kriecht die engen und dunklen Treppenhäuser hoch. Wie Chelos Mutter immer sagt: Armut ist Enge.

Und Dunkelheit.

In meinem Heft habe ich nicht “Dunkelheit” geschrieben, sondern Glühbirnen. 15 Watt-Birnen. Aus Gründen der Sparsamkeit hat man sie nur lose in ihre Fassungen gesteckt, nur an bestimmten Tagen werden sie fest hineingeschraubt, damit sie Licht geben können. Häuser, die zu andauerndem Dämmer verurteilt sind, und die Glühbirnen bringen mich auf die Riera Alta, eine kleine Straße in der Nähe des Mercat de Sant Antoni. Dort hatte meine Großtante ein Wohnung. In so einem Haus soll Chelo wohnen.

Die Polizeipräfektur in der Via Laietana

Einer der unheilvollsten Orte des Romans ist das Gebäude mit der Hausnummer 49 in der Via Laietana. Es war Polizeipräfektur und 38 Jahre Hauptquartier der berüchtigten Brigada Político-Social, der politischen Polizei des Franco-Regimes.

In den Zellen waren viele Gegner des Franco-Regimes inhaftiert. Im Kellergeschoss wurde gefoltert, viele haben das Gebäude nicht mehr lebend verlassen. Die Brutalität war dermaßen groß, dass für einen guten Teil der Gefangenen die Überstellung in die cárcel Modelo, das große Gefängnis im Zentrum Barcelonas, eine Erleichterung war, so, als ob man von der Hölle ins Fegefeuer befördert werden würde.

In dem Gebäude war die Brigada de Investigación Criminal untergebracht, die auch unseren Kriminalfall untersucht. Chelo muss mehrmals in dieses Gebäude gehen, um mit dem zuständigen Kommissar über den Fall zu sprechen. Eine schwierige Situation, nicht nur für die Protagonistin, sondern auch für uns. Kann es überhaupt „Gute“ in dem Gebäude geben? Dies ist eine der Fragen des Romans.

Heute sind von diesen Ereignissen kaum noch Spuren zu sehen, nur noch die Erinnerungen derjenigen, die dort waren. Der Rest ist verschwunden. Demnächst wird an der Stelle ein Fünf-Sterne-Hotel stehen, eins mehr in Barcelona.

Rosa Ribas/Sabine Hofmann

Für das Titel-Foto haben wir Gustavo Pérez-Rodríguez Terminel zu danken.

Zur Homepage von Rosa Ribas. Zur spanischen Fassung: Illegir en cas d’incendi.