Ein dreifaches Jubiläum

Benno Käsmayr zu seinen 50 Jahren als Maro-Verleger, zur Geschichte und Bedeutung seines ersten Stammautors Charles Bukowski, der vor genau 100 Jahren in Andernach geboren wurde, und zu der Rolle, welche die Frankfurter Buchmesse vor genau fünfzig Jahren für seine verlegerische Entwicklung gespielt hat. – Ein Gespräch von Gerhard Beckmann.

Frage: Maro gehört zu den kleinen, feinen Verlagen, die hohe Anerkennung genießen. Sie hat sich auch in besonderen Auszeichnungen niedergeschlagen. 2002 bekam Maro den Kurt-Wolff-Preis zur Förderung einer vielfältigen Verlags- und Literaturszene, 2017 den Preis des Landes Bayern dafür, dass er jahrzehntelang »seinem Grundanliegen treu geblieben ist: der Herausgabe hochwertiger Belletristik«. In diesem Jahr hat Maro – nun zum zweiten Mal – den Deutschen Verlagspreis bekommen. Das ist eine bemerkenswerte Entwicklung, wenn man bedenkt, dass Sie als ein studentischer Teilzeit- und Ein-Mann-Unternehmer vor genau fünfzig Jahren Ihre ersten Bücher in Auflagen zwischen ein- und zweihundert Exemplaren herausgebracht haben – und 1970 wohl auch zum ersten Mal an der Frankfurter Buchmesse teilnahmen. Wie fing das an?

Benno Käsmayr: Ich wollte mit meinen wenigen Büchern damals unbedingt zur Frankfurter Messe, konnte mir allerdings gerademal ein Drittel des kleinsten Standes leisten. Also habe ich mir dort im Oktober 1970 mit K. H. Hartmann und Peter Melzer – zwei anderen Miniverlegern – vier Quadratmeter geteilt – jeder von uns bestückte zwei Regalbretter.

Frage: Das war also vor 50 Jahren und trifft sich mit Ihrem diesjährigen Verlagsjubiläum. Das verdient nun extra Erwähnung, weil die Frankfurter Buchmesse ja wegen der Corona-Krise beinahe ausgefallen wäre und im diesjährigen kleineren Rahmen vielleicht auch so etwas wie einen kulturellen Neubeginn markieren könnte – in ihrer schöpferischen Bedeutung als eine wesentliche Kommunikationsplattform der Buchbranche. In diesem Sinne hat die Buchmesse vor fünfzig Jahren, wenn ich recht unterrichtet bin, für Sie persönlich wie als Verleger ja eine Art Initialzündung ausgelöst. Stimmt das?

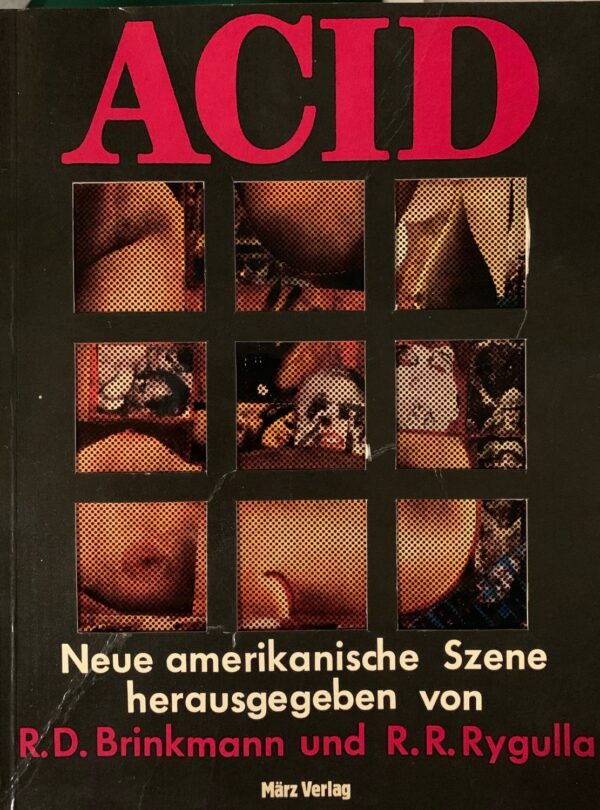

Benno Käsmayr: So könnte man’s nennen. Ich bin damals mit dem Schriftsteller und 68er-Aktivisten Paul-Gerhard Hübsch – später: Hadayatullah Hübsch –, von dem ich im Sommer gerade einen Gedichtband publiziert hatte, über die Messe gestreift. Am Stand des März-Verlages nahm er ein Buch vom Regal, hielt es hoch, sprang damit auf einen Tisch und schrie wie auf dem Jahrmarkt: »Leute, das ist das beste Buch der Messe! Kauft es!« Es war ein Buch mit dem Titel ACID, das die neuen und wilden Amerikaner vorstellte. Herausgegeben hatten es Rolf Dieter Brinkmann und Ralf-Rainer Rygulla. Ich kaufte sofort ein Exemplar. Darin fand ich zwischen Texten von Andy Warhol, William S. Burroughs und anderen auch zwei Gedichte von Charles Bukowski. Von da an war ich angefixt.

Und wie ging’s weiter?

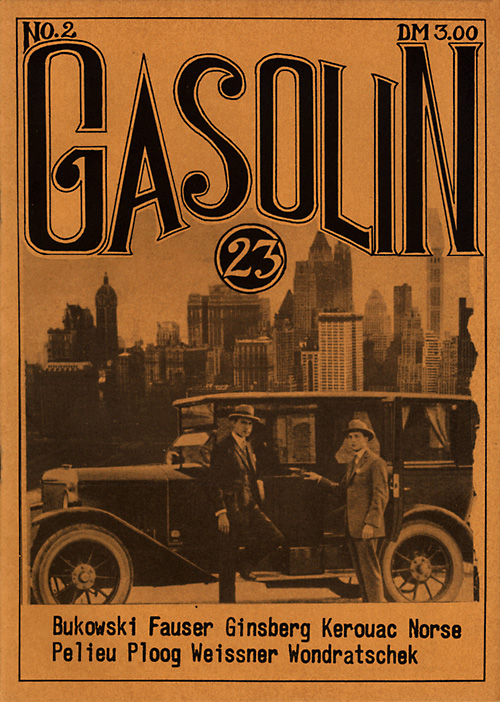

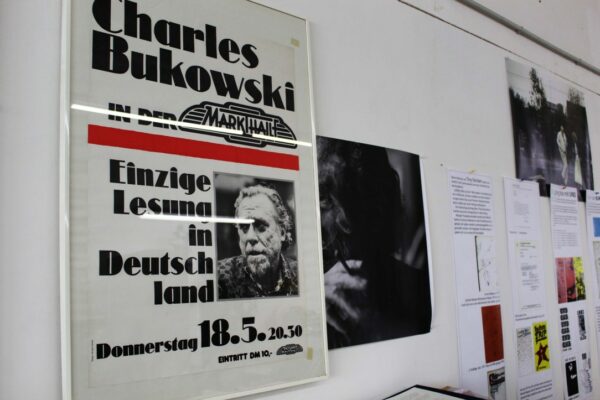

Benno Käsmayr: Ich habe zu jener Zeit als Student bei einer kleinen Augsburger Dissertationsdruckerei gejobbt, die mir für die Wochenenden die Nutzung einer kleinen Offsetmachine erlaubte, für meine Maro-Titel und auch für Publikationen von gut einem Dutzend deutscher Kleinstverlage. Eine einmalige Chance: Die Nutzung von Produktionsmitteln, ohne sie zu besitzen. In diesem Zuge kam auch Carl Weissner zu mir. Er ließ die Zeitschrift »Gasolin 23« bei mir drucken, die er zusammen mit Jörg Fauser, Jürgen Ploog und Walter Hartmann herausgab. In »Gasolin 23« stieß ich auf weitere Gedichte von Charles Bukowski, die mich wiederum vom Hocker rissen. Ich fasste meinen ganzen Mut zusammen und fragte: »Carl, was hältst du von einem Bukowski-Gedichtband bei Maro?« Die Antwort kam schnell. »Lieber ein Buch von Bukowski in einem kleinen Verlag als gar kein Buch!« Weissner hatte nämlich bereits erfolglos an die Türen größerer Verlage geklopft und nur Absagen erhalten. Und jetzt müssen wir zum zweiten Mal auf Frankfurt zu sprechen kommen. Auf der Buchmesse 1973 kam Carl Weissner dann mit einem zweiseitigen Vertrag zu mir. Bukowski wollte 200 Dollar Vorschuss und 15 Prozent Honorar. Das waren für mich als Student große Zahlen. Ich bin das finanzielle Risiko trotzdem eingegangen; wir einigten uns auf Ratenzahlung. Weissner stellte den Band zusammen, fügte Originalbriefe, Faksimiles und eine Kurzgeschichte hinzu – um den Band zu ermöglichen, hat er selbst auf ein Honorar verzichtet.

Und wie ist das Wagnis dann ausgegangen?

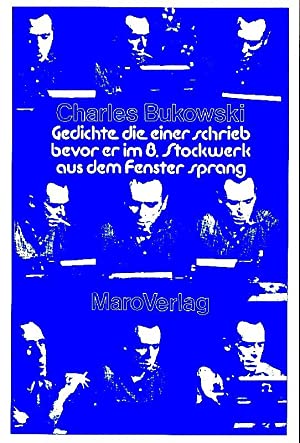

Antwort: Mir war klar, dass solch ein Autor in einer größeren Auflage aufgelegt werden musste. Da kam meine Schreibmachine nicht mehr als Satzgerät und kein Letraset für die Überschriften in Frage. Das war auch nicht mehr in meiner Freizeit auf der kleinen Offsetmaschine in meiner Arbeitsstelle zu schaffen. Die Satzarbeit habe ich also an ein Schreibbüro vergeben, das mit dem damals neuen IBM-Composer arbeitete. Materiell hat mir die Pressefrau des Piper-Verlags geholfen, die mir Werkdruckpapier schenkte, das dort bei einer Produktion übriggeblieben war und das sie nicht für ihre Pressearbeit nutzen konnte. Mit meinem Fiat 600 musste ich dann dreimal von München nach Augsburg fahren, um diese Papiermenge bei einer Augsburger Druckerei abzuladen. Und dann dämmerte mir, dass sich mit dem geplanten Titel – »Der Knast von Moyamensing« – wohl keine größere Auflage verkaufen ließe. Also besuchte ich Carl Weissner in Mannheim und nach einigen Bieren fiel die Entscheidung: Wir brauchten einen neuen Titel. So entstand »Gedichte, die einer schrieb, bevor er im 8. Stockwerk aus dem Fenster sprang«.

Wie hoch war Ihre Startauflage schließlich?

Ich konnte von dem geschenkten Papier 1.800 Exemplare drucken lassen, die im Mai 1974 fertig waren.

Und der Buchhandel hat sie Ihnen aus der Hand gerissen – mit so einem Titel und erfundenen Zitaten von Henry Miller und von Jean Genet auf der Umschlagrückseite?

Mitnichten. Die Bücher lagen wie Blei. Und mir wurde klar: Das war’s mit dem Maro Verlag. Wenn der Buchhandel und das Publikum nicht auf Bukowski abfahren, kann ich aufhören. Gottseidank habe ich bis zum Herbst durchgehalten. Dann kam die Wende. Und sie kam wiederum mit der Frankfurter Buchmesse. Dort kam ein junger Mann an unseren Stand, der zusammenzuckte, als er das Bukowski-Buch auf unserem Tisch sah. Er kaufte sofort einen ganzen Stapel und kam mehrmals zurück, um Nachschub zu holen. Es war ein Mitarbeiter aus einem großen Verlag: Armin Abmeier aus der Werbeabteilung von S. Fischer, der das Buch auf der Messe an alle Bekannten verschenkte. Dazu kam eine Besprechung des damals berühmten Kritikers Helmut Salzinger in der Zeitschrift SOUNDS. Im November erhielt ich allein 800 Einzelbestellungen aus Buchhandlungen, aus den großen Läden teilweise drei Bücherzettel an nur einem Tag. Zu Weihnachten war die gesamte erste Auflage ausverkauft. Ich druckte nach und konnte meinen Verlag ab Ende 1976 in Vollzeit betreiben, auch dank der drei Bände mit Bukowski-Stories in den Folgejahren. Große Verlage wie Kiepenheuer & Witsch und Hanser, aber auch Zweitausendeins wurden wach und Bukowskis Agenten vergaben Lizenzen in Auktionen. Maro war logischerweise von diesem Rennen ausgeschlossen. Ich konnte erst wieder zum Zuge kommen, als das kommerzielle Interesse an Bukowski abgeflaut war. Ich bin ihm aber dann verlegerisch treugeblieben.

Warum?

Weil ich bis heute von seinen literarischen Qualitäten überzeugt bin. Auch wenn es viele nicht so sehen: Er gehört für mich zum literarischen Kanon und zu den wichtigen Erneuerern der zeitgenössischen Literatur.

Haben Sie deshalb auch die seit 30 Jahren vergriffene Charles Bukowski-Biographie des kalifonischen Dichters Neeli Cherkovski wieder aufgelegt?

Es ist keine einfache Nachauflage. Cherkovski, der als blutjunger Lyriker und Freund Bukowski jahrelang begleitete und seine Mitschriften und Tonaufnahmen nach einer längeren Zwischenzeit zur ersten, autorisierten Biographie verarbeitete, hat sie jetzt, mit größerem zeitlichen Abstand, zu einer abgewogenen kritischen Darstellung überarbeitet. Sie trennt das Image, das Bukowski selbst von sich aus wildem Mann aktiv förderte, um als Schriftsteller bekannt zu werden und überleben zu können, von der Substanz, um die es ihm ging. Er gehört zu den wichtigen ernsthaften Literaten Amerikas.

Die ersten Bücher von Charles Bukowski bildeten sozusagen den Grundstein ihrer Existenz als vollberuflicher selbständiger Verleger und für den Aufbau eines literarischen Programms, zu dem wesentlich noch andere bis dahin in Deutschland unveröffentlichte amerikanische Autorinnen und Autoren zählten, von denen einige dann bei uns bekannt geworden sind, so beispielsweise …

Jack Micheline, Harold Norse, Gerald Locklin, Jan Kerouac und andere, die wir aber in Deutschland nicht so richtig durchsetzen konnten. Später kamen dann Gilbert Sorrentino, Raymond Federman, Jim Morrison, Raymond Carver und Daniel Sugerman dazu.

Wie viele Titel haben Sie seit 1970 verlegt?

Benno Käsmayr: Genau 614.

Und wie viele Titel sind heute noch lieferbar?

Von Charles Bukowski sind’s 13, insgesamt sind es immerhin 213. Mir ist ganz wichtig, die Titel so lange wie irgend möglich lieferbar zu halten, das bin ich den AutorInnen schuldig.

Es wird heutzutage immer wichtiger, dass programmatisch unbeirrbare Verlage wie Maro uns erhalten bleiben. Haben Sie einen Weg zur Sicherung seiner Unabhängigkeit und Zukunft finden können?

Wir haben uns mit einem Sachbuchprogramm ein zweites Bein geschaffen: Bücher zum Thema Typographie und unsere Textilkunstreihe. Diese Nischen fangen nicht alles auf, aber ermöglichen hin und wieder die Querfinanzierung von zum Beispiel einem Lyrikband, der nie in die grünen Zahlen kommen würde.

Und die personelle Perspektive? Sie selbst haben vor zwei Jahren auch schon Ihren siebzigsten Geburtstag gefeiert …

Meine Tochter Sarah, die nach dem Abitur schon ein zweijähriges Volontariat bei Maro absolviert hatte, ist nach ihrem Studium voll eingestiegen und wird den Verlag weiterführen, wenn ich keine Kisten mehr schleppen kann. Sie hat mit einer neuen Reihe, den »MaroHeften«, die Tradition der »Tollen Hefte« (deren Wiege ja bei Maro lag) erfolgreich wieder aufgenommen. Mein Sohn Gabriel kümmert sich um alles, was mit dem Internet zu tun hat.

Das Gespräch mit Benno Käsmayr führte Gerhard Beckmann, der vor über 30 Jahren die erste Fassung der Charles Bukowski-Biographie von Neeli Cherkovski für dtv und jetzt auch die erweiterte Neuausgabe im Maro Verlag übersetzte. – Das Gespräch erschien zuerst im Buchmarkt – wir danken Autor und Verlag.

Der Blog des Maro Verlages hier.