„Mit leichter Besorgnis und trotz alledem noch optimistisch“

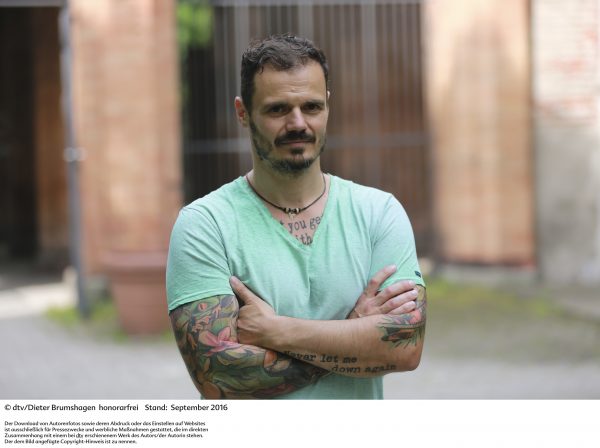

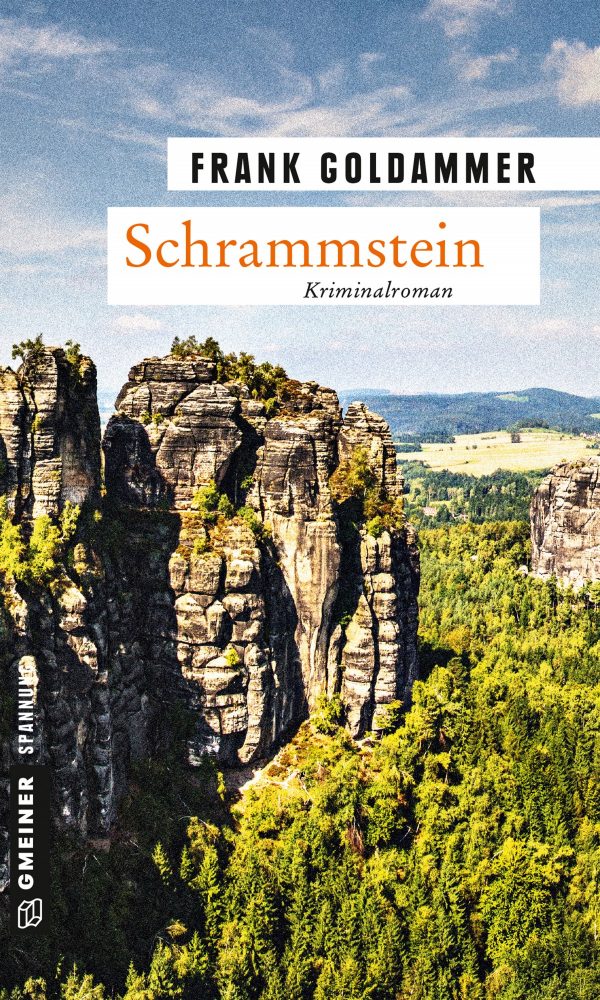

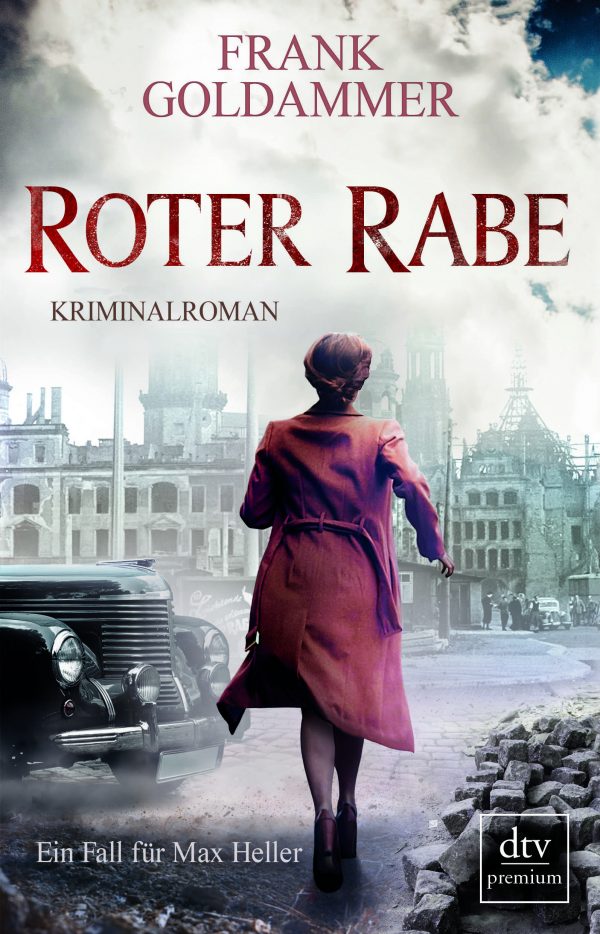

Frank Goldammer, 44, schreibt Kriminalromane, die in den 1940er und 1950er Jahren in Dresden angesiedelt sind. Zuletzt erschien im Dezember „Roter Rabe“; Anfang Januar 2019 schaffte der Roman es unter die Top Ten der Spiegel-Bestsellerliste. Ein Gespräch über die Frage, wie viel Vergangenheit in der Gegenwart steckt – und umgekehrt.

Ulrich Noller: Dein Max Heller ist jetzt ein Bestseller. Nicht schlecht, oder?

Frank Goldammer: Mir wird das immer erst bewusst, wenn mich jemand danach fragt. Es ist schon wirklich eine tolle Sache; nur denke ich leider viel zu wenig daran, ich bin immer schon mit den nächsten Projekten beschäftigt und möchte immer noch mehr erreichen. Ich sehe kaum zurück, messe das neue Projekt immer an dem letzten. Nur in ganz wenigen Momenten bei besonders tollen Nachrichten, denke ich, meine Güte, sieh dir das an. Aber das geht meist schneller vorbei als mir lieb ist.

Wenn ich sagen würde „ein Selfmade-Schriftsteller“, würdest Du zustimmen?

Das wäre tatsächlich nicht falsch. Vor zwanzig Jahren habe ich mich einfach hingesetzt und los ging´s. Habe mir nie Hilfe zum Schreiben gesucht, ich habe einfach immer nur geschrieben. Dann habe ich – vom Selbstverleger, zum Autor in einem kleinen Verlag, einem mittleren und schließlich einem der ganz großen Verlage – jede einzelne Etappe mit allen Höhen und Tiefen, Hoffnungen und Enttäuschungen mitgenommen.

Wer ist denn dieser Max Heller – und wie bist Du denn auf diesen Mann gestoßen?

Auf der Suche nach einem guten Protagonisten für den ersten Band der Reihe „Der Angstmann“, in dem es unter anderem um die Zerstörung Dresdens ging, war mir bewusst, dass ich einen geradlinigen Charakter benötige, einen Kriminalkommissar, der sich in seiner Arbeit nicht beeinflussen lässt, weder von politischen Umständen, noch von Alkohol oder anderen Suchtmitteln. Er benötigte außerdem eine gefestigte, liebevolle Ehe; so entstand nicht nur Max Heller, sondern auch gleich seine gesamte Familie. Vorbilder hatte ich nicht wirklich, die Stärken und Schwächen des Mannes – die sich im Prinzip gegenseitig bedingen, oder manchmal gar dasselbe sind, wie zum Beispiel eine gewisse Sturheit – entstanden beinahe von selbst.

Heller mit seinen Söhnen, was ist das für eine spezielle Konstellation?

Die Situation, die sich in Hellers Familie ergibt, ist bezeichnend für die deutsch-deutsche Entwicklung nach dem Krieg. Der eine Sohn, Erwin, aus amerikanischer Kriegsgefangenschaft entlassen, bleibt im Westen, er hat Angst vor den Russen und will mit dem Sozialismus nichts zu tun haben. Der andere Sohn, Klaus, hat in Russland im Krieg schreckliche Dinge gesehen, in russischer Gefangenschaft wird er zum glühenden Bolschewiken, arbeitet später sogar für das Ministerium für Staatssicherheit. Seine Arbeit stößt bei seinem Vater und seiner Mutter Karin auf Unverständnis. Gerade Max, der unter den Nazis selbst mit der Gestapo zu tun gehabt hatte, versucht, seinem Sohn die Gemeinsamkeiten der Ermittlungsmethoden aufzuzeigen, Klaus jedoch weist das energisch von sich, ist überzeugt, auf der richtigen Seite zu stehen. Angesichts der Verbrechen der Nazis fällt es Max nicht leicht, die Argumentation seines Sohnes zu widerlegen, so wie es ihm auch nicht gelingt, Erwin davon zu überzeugen, dass nicht alles schlecht ist in der DDR.

Dresden in der endenden Kriegs- und in der Nachkriegszeit, was interessiert Dich daran?

Zugegeben, zuerst war ich gar nicht so interessiert, vor allem weil ich glaubte, alles zu wissen, was nötig war: Hitler-Krieg-Bombardierung-Kriegsende-Sowjetarmee-DDR. Nachdem ich aber einmal begonnen hatte, mich damit zu beschäftigen, ergab immer eine neue Erkenntnis die nächste Frage, und so ist es immer noch. Vor allem erstaunt mich Eines: Immer hatte ich das Gefühl, diese Zeit wäre mindestens so weit von mir entfernt wie das Mittelalter oder gar die Steinzeit; doch ich musste irgendwann erkennen, die Menschen damals waren wie wir. Vieles, von dem wir glauben, es wären neue Erfindungen, gab es damals schon, seien es materielle Dinge oder ideologische Ausrichtungen. Auch die Art zu leben und zu denken ist im Prinzip dieselbe wie heute. Dass ich mich auf Dresden spezialisiert habe, war nur eine logische Folge, denn ich bin hier geboren und lebe noch immer hier.

Wie bist Du eigentlich auf dieses Thema gekommen?

Es war mein Großonkel, der mir nach dem Tod seiner Frau seine Lebensgeschichte erzählte, nachdem er sein Leben lang nichts davon erzählt hatte, oder gerade nur das Nötigste. Er berichtete von seiner Kindheit, seiner Jugend in Dresden, seinem damaligen Schulfreund, der Jude war und eines Tages einfach verschwunden, von seiner Verwundung im Krieg, seiner Genesung, der erneuten Verwundung und der Kriegsgefangenschaft in Sibirien, schließlich der Rückkehr nach Dresden im Jahr 47, wo er zuerst als Volkspolizist arbeitete, später aber aus dem Dienst schied. Das war sozusagen die Initialzündung, die Veranlassung, mich ausführlich mit dem Thema zu beschäftigen.

Deine Geschichten wirken extrem detailgenau. Wie recherchierst Du?

Hauptsächlich lese ich. Fast ausschließlich Sachbücher, manche bekomme ich nur noch antiquarisch, einige haben mich eine Menge Geld gekostet. Oft ist es trocken und für mich nicht zu gebrauchen, doch immer wieder gibt es auch Passagen, die mich erstaunen lassen und neue Dinge ergeben. Oder ich finde diese kleinen Dinge, die ein Buch so authentisch erscheinen lassen. Eine große Hilfe sind unter anderem auch die Tagebücher Victor Klemperers. Außerdem nutze ich jede Gelegenheit, mit älteren Menschen zu sprechen, frage sie nach den kleinsten Detail aus. Früher habe ich mich geniert, doch inzwischen glaube ich, die meisten wissen das zu schätzen, denn oft erinnern sie sich dabei an Dinge, die sie eigentlich längst vergessen hatten. Dazu kann ich noch auf ein paar wenige ganz spezielle Menschen zurückgreifen, die mir helfen, einen uralten, ehemaligen Kriminalpolizisten, Polizeibeamte und Archivare. Auch das Internet kann eine Hilfe sein, allerdings muss man für jede Information, die man dort findet, eine zweite Quelle finden, um sie auf Verlässlichkeit zu prüfen.

Wie sind denn die Reaktionen Deiner LeserInnen, insbesondere aus der Generation „Kriegskinder“?

Durchweg positiv. Manchmal kommt nach einer Lesung jemand auf mich zu und bedankt sich dafür, dass ich mich dieses Themas angenommen und eben diesen Rechercheaufwand betrieben habe. Das ist meist sehr rührend. Und ich sehe an den Reaktionen im Publikum, dass der eine oder andere Zuhörer sich in meiner Geschichte wiedererkannt hat, oder etwas entdeckte, woran er seit Ewigkeit nicht gedacht hatte. Bis zu einem gewissen Punkt geht es mir bei den Lesungen im Westen Deutschlands auch so – sobald es aber an die Entstehung der DDR geht, erkenne ich oft ein gewisses Erstaunen, da Fakten aufgezählt werden, die vielen nicht bekannt waren, oder nur aus westlichen Gesichtspunkt dargestellt worden waren.

Zum Beispiel?

Zum Beispiel, dass die Trennung der beiden Staaten längst nicht so eindeutig war, wie es für den einfachen Bürger schien, angesichts der Mauer und der abgeriegelten Grenze. Es gab von Anfang an reichlich vernetzte Wirtschaftsbeziehungen, zuerst machten sie nur zwanzig Prozent des Außenhandels der DDR aus, ab den Sechzigern steigerte sich das. Viele westliche Unternehmen profitierten durchaus sehr gut von Geschäften mit der DDR, auch mit dem Wissen, dass Arbeitsbedingungen und Umweltschutz in der DDR keinem westlichen Standard entsprachen. Aber das ist nur eines von vielen Beispielen.

Spannung oder Atmosphäre, was ist wichtiger für Deine Geschichten? Story oder Zeitgeschichte?

Es ist mir schon ein wichtiges Anliegen, einen spannenden Krimi zu liefern, doch in gleichem Maße will ich auch von dem Zeitgeschehen berichten; vor allem, weil ich immer öfter höre, dass es gerade dies ist, was viele Leser im Bann hält. Also ich würde sagen, wenigstens halbe-halbe. Und mir sind meine Protagonisten sowieso viel zu sehr als Herz gewachsen, als dass sie nur eine Statistenrolle spielen sollen, um den Krimi zu transportieren. Der große Plan für die Reihe ist schon fertig in meinem Kopf.

Echt? Was kannst Du uns dazu denn verraten?

Nur soviel, dass Max und seine Frau Karin letztlich vor eine letzte entscheidende Gewissensfrage gestellt werden.

Ich habe den Eindruck, dass immer auch eine „aktuelle“ Ebene mit eingewoben ist. Stimmt das?

Das ergibt sich von selbst. Wie ich oben sagte, waren die Menschen damals dieselben wie heute, einzig die Kommunikationsmöglichkeiten waren nicht ganz die gleichen. Sämtliche Befindlichkeiten, die wir heute in den verschiedensten Gruppen erkennen, religiöse, nationalistische oder anderweitige Tendenzen waren damals genauso vorhanden wie heute, ebenso dieselben Argumentationen. Natürlich hinterließ der Krieg zuerst ganz andere Probleme, doch kaum waren die größten Schwierigkeiten behoben, fielen die meisten Menschen erschreckend schnell in alte Gewohnheitsmuster zurück, dieselben, die man heute finden kann.

Du bist allein erziehender Vater, arbeitest im Brotjob und schreibst nebenbei. Wie funktioniert das?

Danke, gut! 😉

Okay, jetzt mal ernsthaft …

Im Prinzip handhabe ich das seit zwanzig Jahren so; nur, dass es sich jetzt auszahlt. Es hat sich schon einiges geändert, vieles kommt dazu, Lesereisen, Veranstaltungen, Interviews und andere Anfragen, auch Fanpost gilt erledigt zu werden. Ich trete im Handwerksberuf ein wenig kürzer, jedoch nur, soweit es die Firma zulässt. Aber es zeichnet sich ab, dass irgendwann eines wegfallen muss, und das wird auf keinen Fall das Schreiben sein!

Als Maler- und Lackierermeister im Literaturbetrieb, das gibt’s nicht oft, was machst Du für Erfahrungen?

Es sind schon zwei grundverschiedene Welten. Die eine ist schnell, hektisch, direkt. Probleme werden pragmatisch angegangen. Man hat Kontakt zu allen Bevölkerungsschichten, bekommt jedoch wenig Resonanz auf seine Arbeit, es sei denn, etwas hat nicht funktioniert. Die andere Welt ist behäbiger, Entscheidungen werden über Wochen oder Monate getroffen, es wird meist viel geredet. Andererseits hat es einen engen Bezug zu bestimmten Personen, meiner Lektorin zum Beispiel, man erntet viel Anerkennung und trifft viele Gleichgesinnte. Jede der Welten hat Vorzüge und Mängel, um den Schlaf bringen können mich beide.

Viele Menschen schauen zur Zeit ziemlich skeptisch auf Dresden. Wie sieht Dein Blick aus?

Ich blicke natürlich mit einer gewissen Ambivalenz auf diese Stadt. Sie ist meine Heimatstadt, sie ist wirklich schön und natürlich leben hier eine Menge freundliche weltoffene Menschen. Erstaunlich ist, wie eine Gruppe Menschen, deren Urteil über andere (in dem Falle zum Beispiel Flüchtlinge/Ausländer) sich auf ungeprüfte Vorbehalte beruft, dafür sorgt, dass andere mit ebensolchen verallgemeinernden Vorbehalten auf Dresden schauen. Natürlich ist traurig für mich, was hier vor sich ging und noch geht, doch von außen auf Dresden zu zeigen, hilft niemandem. Ich lebe noch immer gern hier und kann nur jedem empfehlen, einmal vorbei zu kommen und sich die Stadt anzuschauen.

„Nach Chemnitz…“ – was ging Dir da durch den Kopf?

Die Vorfälle in Chemnitz nehmen für mich ehrlich gesagt keinen besonderen Stellenwert ein. Man muss sich bewusst sein, dass es viele Leute mit rechtem Gedankengut gibt, die sich gern aufwiegeln lassen. Und auch hier muss ich sagen, vermisste ich eine wirklich objektive Berichterstattung; es scheint einem manchmal schon so, als stürzten sich einige Medien dankbar auf solcherart Vorfälle und bedienten einfach nur bestimmte Klischees, die vom Großteil der Bevölkerung in gewisser Weise dankbar angenommen werden. Unter dem Motto, schaut, was ist bei denen los! Das verschleiert jedoch nur die Zustände. Rechte und Nazis gibt es überall, und gerade in der Geschichte der BRD gibt es viele braune Flecken. Man kann jedoch ganz gut daraus lesen, dass in den Köpfen vieler Menschen immer noch in Ost und West getrennt wird. Erst recht unnütz empfinde ich die Ausfälle gewisser „Satiriker“, die hier nichts anders auslösen als Unverständnis und Trotz, vor allem bei Leuten, die sich gar nicht zu Afd oder Pegida zählen.

Die Diskussionen um Migration, AfD und Pegida etc., welche Rolle spielt das im Alltag?

Es ist ein latentes Thema, kann jederzeit und unerwartet auftauchen. Viele Gespräche geht man etwas vorsichtiger an, tastet ein wenig ab, wo der andere so steht, jedoch nicht aus Feigheit, sondern weil man nicht immerzu Lust zum streiten hat – und einem das Thema buchstäblich zum Halse raushängt. Auch innerhalb der Familie und des Freundeskreises gehen die Meinungen weit auseinander, wobei man auch hier nicht nur in Schwarz und Weiß trennen darf, viele Leute haben durchaus differenzierte Ansichten.

Ich hab´ mir sagen lassen, dass Du gerne auch mal ganz gezielt in die Diskussion gehst, wenn es um AfD, Pegida und Co. geht.

Ab und an nutze ich die Gelegenheit eines solchen Gespräches und versuche mit dem Gesprächspartner zu analysieren, was denn das eigentliche Problem ist. Oft kommen wir zu dem Ergebnis, das eine latenten Unzufriedenheit herrscht, die sich aus verschiedenen Ursachen generiert. Doch manchem ist es einfach zu abstrakt und zu anstrengend, sich damit ernsthaft auseinander zu setzen, da ist es dann doch einfacher, bewusst uneinsichtig zu sein und sich weiterhin mit seinem Unmut gegen eine bestimmte Minderheit zu wenden.

Du sagst, die Probleme heute sind auch in der Wendezeit bedingt, wieso das?

Die Ursachen gehen noch viel weiter zurück, beginnen schon in der direkten Nachkriegszeit. Jedoch hat die Wende für die meisten Menschen im Osten einen sehr bitteren Beigeschmack. Viele schlechte Dinge sind geschehen, vielen ist ein ganzes Lebensgefühl verloren gegangen, viele fühlten und fühlen sich noch immer bevormundet (siehe oben!). Blickt man zurück, fällt doch auf, wie erschreckend schnell aus der Euphorie über die Wende bitterste Enttäuschung wurde. Nichts war mehr von Wert, alles wurde schlecht gemacht. Viele Familien gingen auseinander, Freundeskreise lösten sich in verschiedene Himmelsrichtungen auf, viele mussten Arbeit im Westen suchen. Viele verloren ihre Qualifikationen, obwohl diese im Nachhinein oft als mindestens gleichwertig herausstellten. In ihrer Unerfahrenheit und Naivität wurden viele ehemalige DDR Bürger über den Tisch gezogen. Es ist ein weites Feld, und ich bräuchte Stunden, alles aufzuzählen. Nur als kleines Beispiel für das Ungleichgewicht, das noch immer vorherrscht: Soweit ich weiß, sind im Jahre 2017 noch über 90% aller in Leipzig verkaufter Immobilien in den Besitz westdeutscher privater oder wirtschaftlicher Investoren gelangt!

Es geht also letztlich um ökonomische Macht und Möglichkeiten?

Viele vermissen vielleicht noch etwas ganz anderes, ohne es wirklich definieren zu können. Die DDR bot was ein freies Land wie die BRD nicht bieten kann, Sicherheit. Wer halbwegs angepasst lebte, dem versprach die DDR ein sicheres Leben, ohne große Veränderungen. Natürlich lässt die Zeit die wahren Umstände des Lebens damals verblassen, zurück bleibt nur dieses Gefühl und die Angst vor erneuten Veränderungen. Viele Befürchtungen der Menschen heute sind haltlos und beruhen nur auf solchen Gefühlen, doch gegen solche Gefühle lässt sich schwer ankämpfen.

Aber – es sind dreißig Jahre vergangen. Spielt das wirklich immer noch so eine Rolle?

Viele, die damals die Wende als junge Leute oder Leute mittleren Alters erlebt haben, finden sich nach jahrzehntelangen Bemühungen um gewissen Wohlstand und Sicherheit jetzt in einer Phase wieder, in der man sich zurück besinnen kann. Außerdem mussten sie zum Beispiel 2015 erleben, dass hunderttausende Fremde ins Land strömen, und das hat ihnen Angst ausgelöst, verursacht von oben genannten Umständen. Wer kann schon sagen welche psychischen Schäden eine Umstellung wie 89/90 und den Jahren danach hinterlässt. Für viele war es ein regelrechter Schock, der nie wirklich verarbeitet wurde. Ob die Ängste berechtigt sind, ist in diesem Moment für die Betreffenden nicht relevant. Dass dies von Populisten gern ausgenutzt wird, ist natürlich nichts Neues und umso trauriger.

In „Roter Rabe“ klingen ja auch einige deutsch-deutsche Befindlichkeiten an. Was hat Deine Spurensuche in der Nachkriegszeit ergeben?

Vieles, das heutzutage recht einfach und schnell abgehandelt wird, war viel komplexer. Die Spaltung Deutschlands beruhte nicht einfach nur auf Willkür der Russen, es gab verschiedene Parteien, die davon profitierten. Die Menschen selbst, die kleinen Leute speziell, die haben immer nur zugesehen, wie sie am besten zurecht kamen. Es ist leicht, sich im Nachhinein ein Urteil zu bilden, jemandem vorzuwerfen, er hätte dies oder das getan, doch man sollte sich immer vor Augen halten, wie hätte man selbst gehandelt in damaliger Zeit, denn man hat ja nur das eine Leben.

Und, wie schaust Du in die Zukunft?

Mit leichter Besorgnis und trotz alledem noch optimistisch. Ich wünsche einfach nur, man könnte in einen vernünftigen Diskurs geraten, ohne vorschnelle Aburteilungen und lautes Geschrei.

Das Gespräch führte Ulrich Noller. Seine CrimeMag-Texte hier.

Die Internetseite von Frank Goldammer hier. Seine Verlagsseite, auch mit Hinweisen auf Lesungen hier.