Besser als sein (Polizei)Ruf

Die Hausfassaden sind dreckig, die Autos aus Pappe und am Straßenstand bekommt man nur eine Ketwurst serviert. Probleme, den Osten vom Westen zu unterscheiden, gibt es wenig. Dasselbe gilt für den Kriminalroman made in G.D.R. Von der bundesrepublikanischen Warte aus wird er meistens als künstlich und irrelevant abgestempelt, als politisches Erziehungswerkzeug in den Händen der Partei, die immer Recht hatte, betrachtet. Dass solche Herangehensweise schlichtweg zu kurz greife und dem Krimi aus der DDR nur Imageschaden zuführe, ist klar. In Wirklichkeit allerdings ist er um einiges besser als die Mehrheit der bösen Zungen behauptet. Ohne ihn überhaupt gelesen zu haben, natürlich.

Den ostdeutschen Krimi verfolgte jahre-, wenn nicht nicht jahrzehntelang ein falsch zitiertes, fehlgedeutetes literarisches Qualitätsurteil des renommierten Kenners der Blutbranche und Rowohlt-Lektors Richard K. Flesch. Dieser hat einmal in einem Nebensatz einen „oberflächlichen Eindruck“ erwähnt, der die Lektüre eines DDR-Krimis hinterlassen würde. „Grau in grau“, schrieb Flesch, „riecht nach Kohlsuppe, Zweitaktgemisch und schlecht verbrannter Braunkohle“. Was als Einstiegsidentifikationsvorschlag bzw. Hypothese, die Flesch zu revidieren versuchte, gedacht war, wurde für bare Münze genommen. Die öde Planwirtschaft-Ostlandschaft wurde von den meisten mit der florierenden Marktwirtschaft des Westens konfrontiert, was mit Blick auf den Krimi zu dessen Diffamierung und Diskreditierung führte. Dabei war es kaum Fleschs Absicht, den sozialistischen Kriminalroman stiefmütterlich zu behandeln und ihn sozusagen als muffelnden Gattungsbastard anzuprangern. Nö, Flesch machte sich sogar für dessen westdeutsche Einbürgerung stark. Zumindest fürs Ablegen der Vorurteile. Fast vierzig Jahre später, nach einigen einschlägigen Studien zum Thema „DDR and Crime“ scheint, dass der vergessene und nicht mehr produzierte Vopo-Krimi unter den Experten angekommen ist und dem stereotypischen Musterdenken in Wertungskategorien eine Ende gesetzt wurde. Von einer Rehabilitierung kann man zwar schwer sprechen, aber der Aufstieg des DDR-Krimis zum Untersuchungsgegenstand ist ihm auf jeden Fall gelungen. Chapeau & Gott sei Dank.

Eins, eins, null

Dasselbe Schicksal ist der Fernsehserie „Polizeiruf 110“ ergangen. Im Vorspann flimmert ein alter Wartburg mit Martinshorn, ein Schäferhund nimmt die Fährte auf, die Kriminaltechniker wissen sich in Szene zu setzen, jemand wählt die 110, weil ein Verbrechen begangen wurde. Alles in Schwarz-Weiß. Der „Polizeiruf“ sei das ostdeutsche Pendant zu „Tatort“. Und schon die Etikettierung Pendant weist latent darauf hin, dass der „Polizeiruf“ erstens eine billige Kopie, und zweitens etwas Schlechteres als das Westoriginal sei. Der „Tatort“ kann sich über eine große Fangemeinde freuen, die um die Krimireihe einen Heiligenschrein mithilfe von Merchandising-Kaufartikeln (wollen Sie eine Tasse kaufen?) errichtete, von einem ähnlichen „Polizeiruf“-Sympathisantenlager ist nichts zu hören. Was warf man der TV-Serie vor? Oder besser gesagt: was warf man ihr im Nachhinein vor, weil sie selbst bis zur Wendezeit vom Westen kaum wahrgenommen wurde? Die Kritik, was symptomatisch ist, betraf nicht die Machart, also das Wie, sondern vielmehr das Was. Bezichtigt wurde der „Polizeiruf“ eine hintertückische ideologische Didaxis im sozialistischen Sinne zu betreiben und die DDR-Realität schön zu malen. Zum Verbrechensrepertoire gehörten eher Diebstähle, Veruntreuungen, Überfälle auch Vergewaltigungen als geplante Morde, obwohl auch Tötungsdelikte ab und zu vorkamen. Im Arbeiter-und-Bauernstaat dürften sich keine Schwerverbrechen ereignen, diese waren für den kapitalistischen Westen reserviert. In einer klassenlosen Gesellschaft regierten doch Gleichheit und Glückseligkeit. Abgesehen von solchen Fehleinschätzungen, von solchen Pauschallügen, und ein Auge darauf zudrückend, muss jedoch festgehalten werden, dass der „Polizeiruf“ auch sein Gutes hat. Als im Osten solche Themenkomplexe wie Alkohol- oder Drogensucht, die soziale Stellung der Frau oder Subkulturalität besprochen wurden, beeindruckte Götz George das Fernsehpublikum mit verbaler Aggressivität und Handgreiflichkeit, was einerseits für Entsetzen in der bürgerlichen Etepetete-Fernsehwelt sorgte, andererseits aber – an der Schwelle zu den 80ern – einem längst ersehnten Tabubruch glich. Hätten die Öffentlich-Rechtlichen im DDR-„Polizeiruf“ keinen Zuschauermagnet-Kandidaten erkannt, hätten sie sich wohl nach 1989 nicht entschieden, die Reihe im wiedervereinten Deutschland, in der die Zonen-Gaby mit ihrer allerersten Banane veralbert wurde, fortzusetzen. Man hätte ihn schlicht und ergreifend abgesetzt bzw. der Treuhand ausgehändigt… Der „Polizeiruf“ wurde wie das Sandmännchen zu einem Relikt der Geschichte mit Wiedererkennungswert und konnte sich in aufgepeppter Form, anders als der himmelbraue Trabant, auf dem neuen TV-Markt bewähren, weil er 1) weiterhin von den „Ossis“, und 2) jetzt noch von den „Wessis“, die über ihren Tellerrand gucken wollten, angeschaut wurde. Mit Feintunning ließe sich aus dem „Polizeiruf“ eine rechte ordentliche Krimiware machen, glaubte man.

Ein bisschen „Tatort“ muss sein

Die Übernahme des „Polizeiruf“ hatte dessen Ver-Tatortisierung bzw. Regionalisierung zur Folge. Zugeschnitten auf das Ostpublikum wurden die Polizeiteams – anfangs noch aus den gut bekannten DDR-Altermittlern zusammengesetzt – in diverse ehemalige Oststädte verschlagen (Halle, Schwerin, Potsdam). Später entstanden sogar „Polizeirufe“ aus Wien, Offenbach oder Bayern. Heute besteht der „Polizeiruf“ zugespitzt gesagt, und ohne den Magdeburgern und Münchnern zu nahe treten zu wollen, aus zwei Crews: aus den Rostockern und den Frankfurtern/Słubicern. In beiden steckt großes Gestaltungspotential – sowohl in strukturell-filmischer als auch in sozial-thematischer Hinsicht –, das häufiger (Buckow) oder seltener (Lenski/Raczek) ausgeschöpft wird. Rostock lebt von starken Charakteren, Frankfurts Markenzeichen ist die deutsch-polnische Grenzregion. Das Verbrechen wird somit nicht mehr national, sondern international transferiert, es fliegt über die Oder-Brücke und beweist, dass Gesetzeswidrigkeiten nicht mit Nationalitäten zusammenhängen, sondern mit Menschen, die sie aus verschiedenen Motiven verüben. Bleiben wir jedoch bei Rostock, konkreter bei der letzten Vorsommerfolge 2020. Zwei Fälle werden in „Der Tag wird kommen“ miteinander verlinkt, die Handlungsebene wurde aus zwei diversen, aber in Wahrheit verzahnten Ermittlungswegen zusammenmontiert. Zum Schluss wird der alte Buckow, the King of Rostock, seit Ewigkeiten der Prinz der Hafenunterwelt a.D., erschossen. Der alte Buckow ist de Vader des jungen Buckow, eines Rostocker Kommissars mit Gangster-Hintergrund, und wird von Klaus Manchen gespielt, einem Urgestein der DDR-Schauspielbühne. Manchen wirkte schon 1971 an der ersten „Polizeiruf“-Folge mit, der „Tatort“-Blaupause, wie einige Böswillige meinen.

Zuletzt hat der RBB bei einer Nacht-und-Nebel-Aktion die Premierenfolge zu einer zuschauerfreudigen (Zwinkersmiley) Primetime – um 23.59 Uhr – wieder ausgestrahlt und so uns die Möglichkeit gegeben, sich mit dem „Polizeiruf“-TV-Erstling erneut zu befassen. Das Resultat ist positiv ernüchternd: „Der Fall Lisa Murnau“ in der Regie von Helmut Krätzig, der später sich für andere Folgen verantwortlich zeigte, ist, ohne um den heißen Brei herumzureden, ein gut überdachter, organisierter und konzipierter Kriminalfilm, in dem es nicht auf Bang-Bang-Bang-Gehopse ankommt, sondern auf die Darstellung der polizeilichen Handlung. Mit anderen Worten: auf das, woran es den heutigen auf Psychologisierungsvorgänge getrimmten und von Klamauk geprägten „Tatorten“, fehlt.

Achtung! Es wird gesprochen!

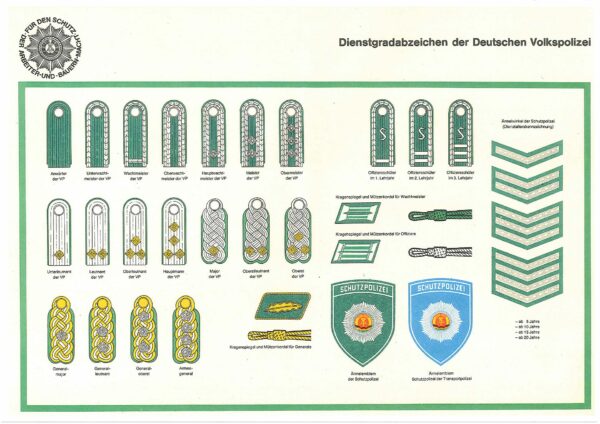

Es ist Rummelzeit, meine Damen und Herren! Der Zirkus ist wieder in the Stadt! Treten Sie bitte näher, schauen Sie bitte, was wir für Sie vorbereitet haben. Hier Affen und Elefanten, dort ein Karussell. Hereinspaziert, hereinspaziert! Aber was macht denn das Blaulicht, dort vor der Post? „Der Fall Lisa Murnau“ erzählt von einem nächtlichen Postamtüberfall irgendwo in einer ostdeutschen Kleinstadt (?). Die junge Postbeamtin Lisa Murnau, eine attraktive Blondine, die gerne mit Männern auf Tuchfüllung ging und sie, obwohl es gegen jede Dienstvorschrift war, während ihrer Nachtschicht ins Postgebäude reinließ, wird niedergeschlagen. Eine Menge Geld wird geklaut – 70.000 Ostmark (für die man gefühlte 140.000 Ketwurstbrötchen hätte kaufen können), die Murnau muss auf einer Trage ins Krankenhaus eingeliefert werden. Die Jubelatmosphäre der Kirmes wird durch dieses erste Verbrechen in der „Polizeiruf“-Geschichte massiv betrübt, die kakophone Drehorgelmusik hört zu spielen auf, die Ermittlungen beginnen. Für diese ist eine männlich-weibliche Doppeldecker-Combo zuständig: der leicht übergewichtige Oberleutnant Peter Fuchs und dessen Assistentin Leutnant Vera Arndt. In der Bundesrepublik wäre solche Rollenzuweisung und Aufgabenaufteilung ein Wagnis gewesen, denn Frauen hatten als Kommissarinnen – bis zu Nicole Heesters Ende der 70er – nichts zu suchen. Bei der Polizei angestellt sein, ja, wieso nicht, aber eher als Schreibkraft, nicht als diensthabende Person. Im Osten war man aus mannigfaltigen Gründen, vor allem wirtschaftlicher Provenienz, längst weiter mit der Frauengleichberechtigung. Das schöne Geschlecht durfte und musste mitanpacken, um das sozialistische Paradies auf Erden aufzubauen und es zu sichern. Auch bei der Polizeiinstitution. Auf diese Weise bereitete Arndt den Weg für Lena Odenthal oder Charlotte Lindholm, die erst in den 90ern in „Tatort“ zum Einsatz kamen. Merci!

Die Untersuchung fängt an, wie es im Lehrbuch der Horst Tappert-Polizeischule des ersten Jahrgangs steht, mit der Tatortbesichtigung. Alle Spuren werden von der Spusi dokumentiert und die ersten Zeugen verhört. Die Kamera schwenkt von Fuchs/Arndt auf die Befragten (meistens Männer) und retour, behutsam werden die Szenen gezoomt. Die Ruhe der Kamerabewegung spiegelt die von den Ermittlern ausgehende Beherrschtheit wider; sie scheinen die ganze Situation im Griff zu haben, statt hektisch vorzugehen, arbeiten sie routiniert weiter. Früher oder später werden sie den/die Täter schnappen und hinter Gitter bringen. Durch die sanfte Inszenierung, die einer Theateraufführung ähnelt, treffen sich die auftauchenden Figuren, egal ob sie der in- oder outgroup angehören, auf einer Ebene, der Ebene des Gesprächs. In „Der Fall Lisa Murnau“ wird dialogisiert was das Zeug hält. Fuchs/Arndt stellen Fragen und erhoffen sich, richtige und weiterbringende Antworten zu erhalten. Krätzig bevorzugt deswegen die Schuss-Gegenschussmethode, mit der er in der Lage ist, die sprechenden Protagonisten zu bündeln, und das Bild der Totalen auf einen Ausschnitt zu reduzieren. Der Debüt-„Polizeiruf“ ist als fließendes Szenenpuzzle zu bezeichnen, in dem vor allem die einzelnen Fragmente in den Vordergrund rücken. Erst aus der Verknüpfung all dieser Elemente entfaltet sich ein Gesamtbild der Tat, der Ermittlung und der Überführung.

Die Vopo vernimmt junge Männer, die alle für den Überfall in Frage kämen. Der Postfilialleiter hatte für Murnau eine Schwäche, zwei andere haben ebenfalls für sie geschwärmt, eine Schausteller – in dieser Rolle Manchen – hat sogar mit der Angestellten öffentlich auf der Post geflirtet und ist darüber hinaus in einen Autoverkaufsschwindel involviert. Es gibt mehrere mögliche Schuldige, darunter auch einen gewissen Rudi, Lisas Ex-Mann, mit dem sich Arndt, die sich als Murnaus BFF ausgibt, unter Vorwand an einer Wasserschleuse trifft. Rudi fällt aus dem Verdächtigenkreis zunächst raus. Zunächst, denn die Polizei ist mit anderen beschäftigt. Als das gestohlene Geldpaket von spielenden Kindern zufällig gefunden wird, als Fuchs/Arndt dem Räuber eine Falle stellen und ihn nach einer wilden Verfolgungsjagd (zu Fuß) durch einen Altreifenbestand (einfach der Knaller!) festnehmen, wird die ID des Täters offenkundig. Es ist der Schnauzbart-Mützen-Rudi, der in der Kreide stand und seine Geldschulden begleichen wollte. Die Schlussszene von „Der Fall Lisa Murnau“ vor dem Krankenhaus, in dem die wiedergenesene Murnau liegt, ist zwar von Happy End-Feeling und schokoladensüßer Schmonzettenhaftigkeit getragen, was allerdings der ganzen Folge keinen Abbruch tut. Vielmehr bildet sie in gewisser Weise eine doppelte Erzählklammer, indem sie: 1) eine Art Rückkehr zur konfliktarmen, karnevalesken Ausgangswelt des Rummelplatzes aus dem Prolog anbietet, und 2) die Überzeugungs- und Tatkraft der polizeilichen Ruhepole Fuchs und Arndt verstärkt. Die Verbrecher haben vor den Vopos keine Chance.

Von „Polizeiruf“ lernen, heißt…

Sogar fast 50 Jahre nach der Erstausstrahlung weiß „Der Fall Lisa Murnau“ zu punkten – nicht unbedingt mit der Plotwahl, sondern eher mit der Plotrealisierung. Keine wilde Rennerei, kein sinnloser Ortswechsel, der nur das Ziel hat, den Ort… zu wechseln, keine Überspanntheit der Handlung gepaart mit überschwänglichem Überbau, der nichts weiteres darstellt als einen überflüssigen Story-Lückenbüßer. Krätzigs Kameraauge konzentriert sich auf seine Helden, auf deren Gesichter, auf das, was sie sagen, und auf die Gegenstände, die in der Mise en Scène verstreut sind. Eine Post ist eine Post ist eine Post. Eine Bäckerei ist eine Bäckerei ist eine Bäckerei. Punkt. Aus. Ende. Mit einfachen limitierten filmischen Erzählmitteln wird die Verbrechenshandlung, die auch einfach, limitiert, ja fast primitiv ist, rekonstruiert (es gibt sogar Flashbacks). Dies macht die Stärke von „Der Fall Lisa Murnau“ aus: die Tat als Tat begreifen. Dass in „Polizeiruf“ auch ein politisch-ideologischer Besserwisser-Zeigefinger schlummert (Rudi hat nur „80 Tage“ gearbeitet, ergo, Arbeitslosen ist jeder Moralsinn abhanden gekommen, ergo 2.0, nur die Arbeitergenossenschaft schützt vor Sittenverfall), muss entweder in Kauf genommen oder vom Zuschauer ohne größere Gewissensbisse übersehen werden. Spaß am Glotzen hat man trotzdem.

Wolfgang Brylla

Seine Texte bei CrimeMag.