Schriftstellerinnen brauchen Werkzeug. Denn Schreiben hat auch mit schreiben zu tun. Theorie und Praxis … von Zoë Beck.

Werkzeugkiste

Werkzeugkiste

– Ich habe mir ein ThinkPad gekauft. Ich liebe es, seit ich zum ersten Mal meine Finger draufgelegt habe. Bevor jemand fragt: Ein ThinkPad hat mit einem iPad nichts zu tun. Es ist ein Laptop von einst IBM, heuer Lenovo. Mein vier Jahre alter Vorgänger war lange nicht so hochwertig. Man konnte die Buchstaben auf den Tasten nicht mehr lesen, der Bildschirm wackelte bedenklich, der Lüfter plärrte nach zwei Minuten, und die Leertaste hatte nicht einfach nur einen Abrieb, sondern eine Delle. Der hilfsbereite EDVler, der eigentlich zu der PR-Agentur gehört, die bei mir im Haus ist, hat mir das ThinkPad empfohlen, keine zehn Sekunden, nachdem er den Zustand meines alten Rechners sah, und hey, er hatte recht. Der Verkäufer erklärte mir, er fände das ThinkPad schrecklich hässlich, unelegant, klobig, aber das ist mir egal.

Ich liebe mein neues ThinkPad, vielleicht auch ein bisschen, weil es ThinkPad heißt, aber vor allem, weil es wahnsinnig stabil ist. Es fühlt sich an, als könnte man es aus dem fünften Stock werfen, und es bliebe heil. Der Verkäufer behauptete, es gäbe keinen stabileren Laptop auf dem Markt. Außerdem fühlen sich die Tasten nach Tasten an. Der Tastenwiderstand stimmt genau, und das Geräusch, das die Tasten beim Tippen machen, klingt nach den alten Computertastaturen von vor fünfzehn Jahren, nur eben, dass die Anschlagdynamik sehr viel besser ist, um nicht zu sagen perfekt. Ich finde das großartig. Ich habe das Gefühl, genau das richtige Werkzeug gefunden zu haben.

Ich habe entsetzlich gute Laune, als ich meinen neuen Werkzeugkoffer nach Hause schleppe. Die gute Laune kommt ein wenig ins Trudeln, als mir Dr. Müller-Böhne, mein Nachbar, der Richter ist und später, als Rentner, seine Memoiren als Bestseller verfassen will, die Haustür aufhält und neugierig seine Nase an die Verpackung schiebt.

„Das ist für unterwegs oder zum Surfen und so?“, fragt er mit hochgezogenen Brauen. „Sie schreiben nicht wirklich damit, oder?“

Was will er hören? Dass ich meine Texte mit einem Dolch in die Tapete ritze wahrscheinlich. Oder eine Straußenfeder in Blut tunke und damit auf Bettlaken schreibe. Das würde ihn weniger stören als ein Computer.

Erkennungstheorie

Erkennungstheorie

„Ich schreibe ja immer mit der Hand“, sagt er.

„Ja, und dann geben Sie es Ihrer Sekretärin, damit sie es abtippt“, sage ich.

„Nein, meiner Sekretärin spreche ich auf Diktiergerät“, sagt er. „Haben Sie denn nicht wenigstens ein Diktiergerät? Oder Spracherkennungssoftware. Die soll ja so gut sein mittlerweile. Ganz toll. Wenn ich mal ein Buch schreibe, dann nur mit Spracherkennungssoftware. Oder wenn meine Sekretärin das nächste Mal in Urlaub ist, versuche ich es mal damit.“

„Nee“, sage ich. „Hab ich ausprobiert, die Spracherkennungssoftwares dieser Welt mögen mich nicht. Zum Beispiel wird bei mir ganz oft aus dem ‚sch‘-Laut ein ‚f‘. Das wird peinlich, wenn Sie was schicken wollen.“

Er überlegt kurz, dabei bewegen sich seine Lippen, und dann schaut er ganz pikiert. „Das ist ein Witz. Das Wort kennt das Spracherkennungsprogramm doch gar nicht.“

Doch, tut es, wie ich aus Erfahrung weiß, aber egal.

Ich habe keine Ahnung, wie die statistische Verteilung ist, aber ich kenne tatsächlich noch eine Menge Kollegen (ja, hauptsächlich Männer), die per Hand vorschreiben und es dann irgendwie in den Computer hacken (lassen). Die Unmittelbarkeit sei beim Schreiben mit der Hand eher gegeben, heißt es dann, wenn ich staunend nachfrage, aber meine Theorie ist ja, dass es sehr viel damit zu tun hat, wer mit zehn Fingern schreiben kann und wer nicht. Das Zwei-Finger-Suchsystem, egal wie ausgereift, kann schon auf Dauer wahnsinnig machen.

Ich habe keine Ahnung, wie die statistische Verteilung ist, aber ich kenne tatsächlich noch eine Menge Kollegen (ja, hauptsächlich Männer), die per Hand vorschreiben und es dann irgendwie in den Computer hacken (lassen). Die Unmittelbarkeit sei beim Schreiben mit der Hand eher gegeben, heißt es dann, wenn ich staunend nachfrage, aber meine Theorie ist ja, dass es sehr viel damit zu tun hat, wer mit zehn Fingern schreiben kann und wer nicht. Das Zwei-Finger-Suchsystem, egal wie ausgereift, kann schon auf Dauer wahnsinnig machen.

Ich schreibe am Computer schneller als per Hand, was in den letzten zwanzig Jahren dazu geführt hat, dass ich meine Handschrift mittlerweile gar nicht mehr lesen kann. Sie ist entsetzlich verkommen, sieht furchtbar aus, lässt versierte Graphologen scheitern. Ich verkrampfe mich beim Schreiben mit der Hand. Ich brauche den Computer, abgesehen davon, dass mir dadurch einige Arbeitsschritte erspart bleiben.

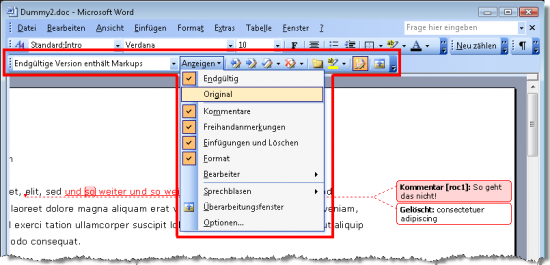

Als ich zum Beispiel mal etwas zusammen mit einem Kollegen schrieb, schickten wir uns den Text immer hin und her. Ich schrieb Kommentare an den Rand, stellte Absätze um, korrigierte auch kleine Tippfehler, alles mit der „Änderungen nachverfolgen“-Funktion.

Schickte die Datei zurück. Bekam als Nächstes einen veränderten Text mit exakt denselben Fehlern. Meine Textvorschläge standen in seinen Worten in der Datei. Das ging fünf Mal so, ich wunderte mich, fragte schließlich, ob er denn meine Formulierungen so daneben fand und Kommafehler irgendwie notwendig, bis er zugab, die Funktion, mit der ich arbeitete, nicht zu verstehen. Er druckte meine Version aus und korrigierte dann bei sich nur die gröbsten Sachen. Mit dem Technikkrams wollte er nichts zu tun haben. Das lenke ihn nur ab von dem Eigentlichen, dem Wesentlichen.

„Aber der Text ist doch das Wesentliche, und der steht eben in der Datei“, sagte ich.

„Aber am Computer fließen die Gedanken nicht“, sagte er.

Er gibt seine längeren Texte auch an ein Schreibbüro. Es ist kein Generationenproblem, er ist so alt wie ich.

Exit Tipp-Ex

Exit Tipp-Ex

Der nächste Kollege verzweifelt daran, dass er immer nur die Hälfte von dem hinbekommt, was er im Kopf hat. Kein Wunder, er kreist mit den Zeigefingern wie ein Adler über den Tasten. Bis er den nächsten Buchstaben gefunden hat, hat er schon wieder vergessen, was er eigentlich schreiben wollte.

Andere Kollegen wiederum haben immer gleich den allerneuesten Kram, Software eigens für Drehbuch- oder Romanautoren, die alles sehr viel einfacher machen soll. Das Denken nimmt einem diese Software nun auch nicht ab, aber sie kann schon einiges erleichtern.

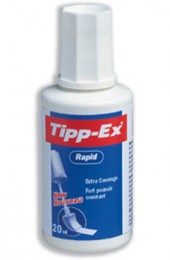

Als kleiner Nerd stehe ich eher auf deren Seite. Die Müller-Böhnes dieser Welt klagen über die Entromantisierung des genialischen Schreibvorgangs, aber das ist Quatsch. Meine Mutter hat mir eine Schreibmaschine hingestellt, als ich meine ersten Gehversuche für die Jugendseite der Zeitung machte. Sie zeigte mir, wie man mit zehn Fingern möglichst schnell tippt.  Das half. Das hilft heute noch. Und Tipp-Ex oder Korrekturbänder gehören ja nun auch glücklicherweise der Vergangenheit an. Es ist doch großartig, was sich in dem Bereich verändert hat. Natürlich habe ich Notizbücher und das alles, aber die sind wirklich nur Gedankenstütze in Situationen, in denen es blöd wäre, das Netbook mitzuschleppen und wenn es zu viel Text ist, um ihn lästig auf eine Smartphonetastatur zu flippsen.

Das half. Das hilft heute noch. Und Tipp-Ex oder Korrekturbänder gehören ja nun auch glücklicherweise der Vergangenheit an. Es ist doch großartig, was sich in dem Bereich verändert hat. Natürlich habe ich Notizbücher und das alles, aber die sind wirklich nur Gedankenstütze in Situationen, in denen es blöd wäre, das Netbook mitzuschleppen und wenn es zu viel Text ist, um ihn lästig auf eine Smartphonetastatur zu flippsen.

Die große Tastatur muss schon sein. Kulturgeschichtlich sehe ich auch keinen Grund, warum es bedeutsamer sein soll, mit der Hand zu schreiben. Ich schreibe ja mit der Hand. Mit zwei Händen sogar. Oder geht es darum, dass der Text dann nicht gleich analog verfügbar ist? Nur digital? Dass es keine Autorenhandschriften mehr gibt, anhand derer man nachvollziehen kann, was gestrichen wurde, was verbessert wurde? Sind es die Spuren, die im digitalen Zeitalter vermeintlich fehlen, weil man dann keine museale Ausstellung mehr machen kann mit handgeschriebenen Manuskriptseiten, graphologischen Gutachten, „Dies war der Lieblingsfüller des Meisters“?

Ich liebe mein ThinkPad. Mein Netbook auch. Überhaupt alles, was Tasten hat. Ich sträube mich ein bisschen gegen das iPad, weil ich nicht weiß, was es mir bringt, wo ich doch schon all die anderen Geräte habe und das iPad die Zehn-Finger-taugliche Tastatur vermissen lässt (nein, auf einer Touchscreen geht das irgendwie nicht), denke aber nicht, dass ich deshalb gleich der Fortschrittsverweigerung angeklagt werden kann.

Handwerkszeug

Handwerkszeug

Die Nicht-Beschäftigung mancher Kollegen mit ihrem Werkzeug lässt mich darüber nachdenken, wie wichtig es ist, sich damit auszukennen. Der Maler weiß doch auch, welcher Pinsel für was am besten ist und wie die Farben gemischt sein müssen. Der Klempner greift auch nicht nach einem beliebigen Gerät in seinem Köfferchen. Aber muss ich auch als Pianistin wissen, wie ein Klavier funktioniert? Muss ich als Autofahrerin wissen, warum der Motor läuft? Nein. Schadet aber auch nicht. Natürlich hinken die Vergleiche. Ich muss ja nicht wissen, wie man ein Laptop repariert. Aber wenn ich mit der Software umgehen kann und ihre Funktionen kenne und nutze, dann ist das für mich der Unterschied zwischen unfallfrei geradeausfahren können und rückwärts-seitwärts auf einem Handtuch einparken können. Zwischen auf einem Anfängerklavier klimpern und mich ärgern, dass die Tasten nicht richtig repetieren, und dem Spielen auf einem Konzertflügel.

Ja, ja, die Vergleiche hinken immer noch. Ich weiß nur, dass ich eine verdammte Menge Zeit spare, weil ich mal gelernt habe, mit zehn Fingern zu schreiben. Und dass ich dank der Markierungs- und Kommentarfunktionen keine Zettelwirtschaft auf dem Schreibtisch habe. Mein Drucker verwaist vor sich hin, mein Papierverbrauch ist lächerlich gering. Und die Unmittelbarkeit des Schreibens ist definitiv gegeben, mehr noch, als wenn ich den  Füller zur Hand nehmen würde, und ich habe einen sehr schönen Füller, so einen, den man in ein Tintenfass taucht, um dann damit die Tinte aufzuziehen. Vielleicht schon ein bisschen schade, dass ich das gute Stück kaum benutze. Aber ich könnte meine Schrift sowieso nicht mehr lesen.

Füller zur Hand nehmen würde, und ich habe einen sehr schönen Füller, so einen, den man in ein Tintenfass taucht, um dann damit die Tinte aufzuziehen. Vielleicht schon ein bisschen schade, dass ich das gute Stück kaum benutze. Aber ich könnte meine Schrift sowieso nicht mehr lesen.

Für mich wurden Schreibmaschinen und Computer erfunden, sage ich immer bei Lesungen, und wenn die Leute dann zum Signieren kommen, wissen sie warum. Die Unterschrift habe ich ein bisschen geübt, damit sie nicht ganz so schrecklich aussieht, aber mein „Herzlichst“ kann ich auch nur als „Herzlichst“ erkennen, weil ich weiß, dass ich „Herzlichst“ geschrieben habe. Oder schreiben wollte. „Hezlicht“ steht da wahrscheinlich manchmal. Oder „Hrzlchsl“. Aber beim Signieren geht es ja wieder um die Unmittelbarkeit, um das von Hand, das Original, das es digital nicht geben kann, jedenfalls nicht verifizierbar. Wäre ja blöd, den Leuten ausgedruckte Zettel ins Buch zu legen, auf denen steht: „Mit den besten Grüßen, Ihre Zoë Beck (Datum von heute)“. Nee, das muss handschriftlich sein. Das ist persönlicher.

Ich bin aber froh, dass ich keine dreihundert Buchseiten so hinkrakeln muss. Und ich glaube auch nicht, dass sich meine Lektorin drüber freuen würde, weil alles so einen persönlichen Touch hätte.

Unmittelbarkeit?

„Aber wenn man nicht alles sofort wieder löschen kann, überlegt man sich genauer, was man aufschreibt“, sagt Dr. Müller-Böhne. Da hat er recht. Beim Schreibmaschineschreiben hat man sich das noch sehr gut überlegt. Tipp-Ex und Korrekturband sahen nun mal echt scheiße aus, und dann das Papier, das man verschwendet hat, Mutter hat da ja immer sehr mit mir geschimpft, nicht, weil sie eine Umweltaktivistin war, sondern ein sparsames Nachkriegskind. Man lernt, weniger Rechtschreibfehler zu machen und die Formulierungen schon im Kopf parat zu haben. Unbedingt ein Vorteil. Und gleichzeitig: Ist das dann noch die erwünschte Unmittelbarkeit? Und wozu soll diese Unmittelbarkeit eigentlich gut sein? Warum, verdammt noch mal, will mir jemand in den Kopf schauen beim Schreiben?

„Ich weiß nicht“, sagt Dr. Müller-Böhne, „ich finde es einfach schöner so mit Hand.“ Er nimmt sich ein Blatt Papier und schreibt etwas drauf. Er hat eine bemerkenswerte Handschrift. „Man hat nichts zwischen sich und dem Text.“

„Den Stift“, sage ich.

„Ja, der ist wichtig“, sagt er verträumt. „Ich wünsche mir zur Rente einen Montblanc.“

Sein Montblanc ist mein ThinkPad. Glaube ich. Aber vielleicht bin ich auch nur so, weil ich seit der ersten Klasse schlechte Noten für meine Schrift bekommen habe. Manchmal bin ich schon sehr neidisch auf die Kollegen, die so wunderschön signieren. Aber das kann ich ja mal üben. Schreiben ist schließlich Handwerk.