Hier, wie in der letzten CrimeMag-Ausgabe versprochen, der Nachruf auf H.R.F. Keating von www.kaliber38.de-Macher Jan Christian Schmidt

Hier, wie in der letzten CrimeMag-Ausgabe versprochen, der Nachruf auf H.R.F. Keating von www.kaliber38.de-Macher Jan Christian Schmidt

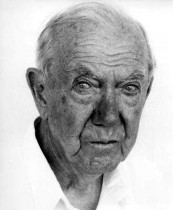

Henry Reymond Fitzwalter Keating

wird am 31. Oktober 1926 in St. Leonards-on-Sea, East Sussex, geboren. Der distinguierte Name ist seinem Vater geschuldet, ein Schulmeister, der gerne selbst als Schriftsteller reüssiert hätte und der der Überzeugung war, dass pompöse Initialien auf einem Buchdeckel eindrucksvoll wirken. Keating besucht die Merchant Taylors‘ School in Middlesex, Greater London, doch schon mit 16 Jahren verlässt er die Schule und verdingt sich bei der BBC als Techniker. Kurz vor Kriegsende erhält er eine Einberufung zum National Service, den er bei den Royal Electrical and Mechanical Engineers ableistet. Nach zweieinhalb Dienstjahren hat er sich das Anrecht auf ein Universitäts-Stipendium erworben und schreibt sich ein am Trinity-College in Dublin, wo er Englisch und Französisch studiert.

Nach dem Studium wird Keating Journalist: Die Grundlagen erlernt er bei einer kleineren Zeitung in (je nach Quelle beim Wiltshire Herald in Swindon oder der Westminster Press Group in Slough), 1956 zieht es ihn nach London zum „Daily Telegraph“, zwei Jahre später wechselt er in die Redaktion der ehrwürdigen „Times“, wo er ziemlich genau am gleichen Platz sitzt wie der große Graham Greene.

Seine erste Kurzgeschichte hatte Keating mit acht Jahren geschrieben, und den Wunsch, Schriftsteller zu werden, trägt er immer vor sich her. Nach seinem Studium jedoch nimmt er Abstand von seinem Vorhaben, weil er meint, nichts zu sagen zu haben. Seine Frau – die Schauspielerin Sheila Mitchell, mit der Keating seit 1953 verheiratet ist – bringt ihn wieder zurück auf die literarische Spur: Sie schlägt ihm vor, sich an Detektivgeschichten zu versuchen, die würde er – Keating – doch mögen, und zu sagen hätten Detektivgeschichten schließlich auch nichts. (1).

Keating folgt dem Rat der Gattin, doch lässt der literarische Durchbruch auf sich warten: Erst sein dritter Versuch „Death and the Visiting Firemen“ wird 1959 von Victor Gollancz veröffentlicht und zu einem Achtungserfolg, an dem der einflussreiche Kritiker (und Krimi-Autor) Julian Symons einen gewissen Anteil hatte, der das Debüt in einer Besprechung lobt. Keating veröffentlicht noch vier weitere, leidlich erfolgreiche Kriminalromane: Seinen festen Redaktionsjob bei der „Times“ hat er aufgegeben, aber mit seinen Verkaufszahlen ist der Unterhalt einer Familie mit mittlerweile vier Kindern kaum zu schaffen. Ihm ist auch mit dem fünften Kriminalroman der Sprung auf den lukrativen US-amerikanischen Markt nicht gelungen, weil seine Krimis zu „britisch“ seien.

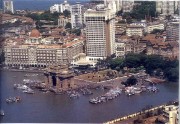

Keating ersinnt eine Strategie, wie er auf dem Buchmarkt jenseits des Atlantiks Fuß fassen kann: Seine Reflexionen führen ihn zu der Erkenntnis, dass er erstens eine ungewöhnliche Detektiv-Figur und zweitens einen ungewöhnlichen Schauplatz braucht. Buchstäblich mit einem Atlas in der Hand, den er Seite für Seite durchblättert, fällt Keatings Wahl auf Indien, genauer auf Bombay, die wohl westlichste Stadt des Subkontinents.

Keating ersinnt eine Strategie, wie er auf dem Buchmarkt jenseits des Atlantiks Fuß fassen kann: Seine Reflexionen führen ihn zu der Erkenntnis, dass er erstens eine ungewöhnliche Detektiv-Figur und zweitens einen ungewöhnlichen Schauplatz braucht. Buchstäblich mit einem Atlas in der Hand, den er Seite für Seite durchblättert, fällt Keatings Wahl auf Indien, genauer auf Bombay, die wohl westlichste Stadt des Subkontinents.

Auch wenn sich Keatings Indien-Kentnisse zu jener Zeit darauf beschränkt, wie man in der hindustanischen Sprache bis fünf zählt, steht der Schauplatz seiner kommenden Romane fest. Nun fehlt ihm noch die ungewöhnliche Detektivfigur: „Doch wer sollte mein Detektiv sein? Eines Tages saß ich in meinem Büro auf meinem roten Sessel und überlegte, wo genau in Indien Bombay liegt. Links oder rechts, westlich oder östlich? Da erschien mir vor meinem inneren Auge ein reichlich naiver Mann, der andauernd genau die Sorte Fragen stellt, die jemand aus dem Westen gerne beantwortet haben möchte. Und er hatte knochige Schultern, mehr nicht. Manchmal glaube ich, dass damals eine Art blauer Blitz aus Bombay quer über den Globus in meinem Kopf eingeschlagen hat. So ist Inspector Ghote entstanden.“ (2).

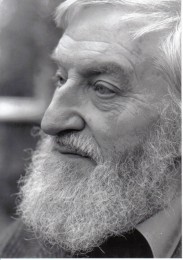

Ahnengalerie Ghote: Columbo, Poirot, Wolfe

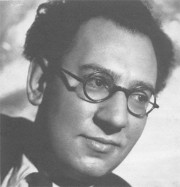

Hans Gross

Der kleine Inspektor des C.I.D. Bombay, des Criminal Investigation Departments, avanciert zu einer der großen Figuren der Kriminalliteratur. Er verfügt weder über die intellektuelle Genialität, die von Sherlock Holmes über Hercule Poirot bis Nero Wolfe viele der klassischen Armchair-Detektive auszeichnet. Auch ist Ganesh Ghote kein bengalischer Seelenverwandter amerikanischer Hardboiled-Figuren. In seiner etwas schusseligen, aber gutmütigen Art ist er eher ein exotischer Vorläufer Inspector Columbos – ein bescheidener und zurückhaltender Polizist, aber unbestechlich, dienstbeflissen und beharrlich. Und wenn der brave Inspektor mal nicht mehr weiter weiß, was nicht mal selten vorkommt, konsultiert er seine Lieblingsschrift „Die kriminalistische Ermittlung“ des österreichischen Kriminologen Hans Gross.

Der linkische Polizist, der als Cop in einer kasten- und klassenbewussten Gesellschaft ohnehin nicht die gleiche Autorität besitz wie seine angloamerikanischen Kollegen, wird von seinen Gegnern stets unterschätzt. Aber seit seinem ersten Auftritt in „The Perfect Murder“ von 1965 hat Ganesh Ghote unter Beweis gestellt, dass er keine Auseinandersetzung mit religiösen und weltlichen Autoritäten scheut, wenn es denn der Wahrheitsfindung dienlich ist.

Der linkische Polizist, der als Cop in einer kasten- und klassenbewussten Gesellschaft ohnehin nicht die gleiche Autorität besitz wie seine angloamerikanischen Kollegen, wird von seinen Gegnern stets unterschätzt. Aber seit seinem ersten Auftritt in „The Perfect Murder“ von 1965 hat Ganesh Ghote unter Beweis gestellt, dass er keine Auseinandersetzung mit religiösen und weltlichen Autoritäten scheut, wenn es denn der Wahrheitsfindung dienlich ist.

Gleich Keatings erster Inspector-Ghote-Roman „The Perfect Murder“ von 1965 wird ein großer Erfolg. In England sorgt wieder Julian Symons mit einer positiven Besprechung für öffentliche Beachtung, die sich mit dem Gold Dagger – der Auszeichnung als bester britischer Kriminalroman des Jahres – noch einmal steigert. Auch in den USA schafft Keating endlich den ersehnten Durchbruch: Kritiker-Ikone Anthony Boucher erklärt schon im April „The Perfect Murder“ zum besten Kriminalroman des Jahres. Auch wenn das Ghote-Debüt den Edgar Allan Poe Award – das amerikanische Pendant zum britischen Dagger – nicht gewinnt, wird „The Perfect Murder“ neben nur fünf weiteren Titeln in der Kategorie „Bester Kriminalroman“ nominiert.

H.R.F. Keating hatte nie die Absicht, eine langjährige Serie mit seiner indischen Copfigur zu schaffen, doch blieb er ihr über dreieinhalb Jahrzehnte treu. Dem englischen Autor, der den Schauplatz seiner Romane noch nie gesehen hatte, sondern sich mit der täglichen Lektüre indischer Tageszeitungen informierte, gelang eine erstaunlich genaue Beschreibungen der indischen Gesellschaft: Auch in der indischen Presse wurden Keatings Ghote-Romane positiv rezensiert. Als Keating nach vier Ghote-Romanen auf Einladung der Fluggesellschaft Air India zum ersten Mal in das ferne Land reiste, wurde ihm ein äußerst liebenswürdiger Empfang bereitet. In den späten Sechzigerjahren war Bombay der europäischen Leserschaft entweder als Schauplatz melodramatischer Konflikte vor spätkolonialer Kulisse oder aus erschütternden Reportagen über grenzenlose Armut bekannt. Das Bombay tatsächlich als Schauplatz schlicht unterhaltsamer Kriminalromane funktioniert, war ein neues Bild, das den Subkontinent im reichen Norden in einem anderen Licht erscheinen ließ.

H.R.F. Keating hatte nie die Absicht, eine langjährige Serie mit seiner indischen Copfigur zu schaffen, doch blieb er ihr über dreieinhalb Jahrzehnte treu. Dem englischen Autor, der den Schauplatz seiner Romane noch nie gesehen hatte, sondern sich mit der täglichen Lektüre indischer Tageszeitungen informierte, gelang eine erstaunlich genaue Beschreibungen der indischen Gesellschaft: Auch in der indischen Presse wurden Keatings Ghote-Romane positiv rezensiert. Als Keating nach vier Ghote-Romanen auf Einladung der Fluggesellschaft Air India zum ersten Mal in das ferne Land reiste, wurde ihm ein äußerst liebenswürdiger Empfang bereitet. In den späten Sechzigerjahren war Bombay der europäischen Leserschaft entweder als Schauplatz melodramatischer Konflikte vor spätkolonialer Kulisse oder aus erschütternden Reportagen über grenzenlose Armut bekannt. Das Bombay tatsächlich als Schauplatz schlicht unterhaltsamer Kriminalromane funktioniert, war ein neues Bild, das den Subkontinent im reichen Norden in einem anderen Licht erscheinen ließ.

Nach 22 Romanen und einer Story-Anthologie verabschiedet sich H.R.F. Keating im Jahre 2000 von seinem langjährigen Charakter. Inspector Ganesh Ghote, so sein Schöpfer, passe ins postkoloniale Bombay, aber nicht ins moderne Mumbay des neuen Jahrtausends. Als am Ende der ersten Dekade doch noch zwei Ghote-Romane erschienen, spielten diese konsequenterweise vor der Zeit des Ghote-Debüts von 1965.

Zeitgleich mit seinem Abschied von Ganesh Ghote initiierte H.R.F. Keating eine neue Serie, die in die „neue Zeit“ zu passen schien: Hauptfigur der Romane ist Detective Chief Inspector Harriet Martens von der Londoner Polizei, die sich in der männerdominierten Cop-Welt als besonders perfektionistisch darstellen muss, um nicht unterzugehen.

Zeitgleich mit seinem Abschied von Ganesh Ghote initiierte H.R.F. Keating eine neue Serie, die in die „neue Zeit“ zu passen schien: Hauptfigur der Romane ist Detective Chief Inspector Harriet Martens von der Londoner Polizei, die sich in der männerdominierten Cop-Welt als besonders perfektionistisch darstellen muss, um nicht unterzugehen.

Neben den beiden Serien hat H.R.F. Keating noch einige standalone novels geschrieben, darunter Kriminalromane wie 1980 „The Murder of the Maharajah“ („Tod einer hochgestellten Persönlichkeit“), der in England ebenfalls als bester Kriminalroman des Jahres ausgezeichnet wurde, die post-apokalyptische Science-Fiction Story „A Long Walk to Wimbledon“, die gleich von mehreren Rezensenten als das beste Keating-Buch überhaupt gepriesen wird, oder historische Romane über die viktorianische Zeit, teilweise unter dem Pseudonym Evelyn Hervey verfasst.

Neben den beiden Serien hat H.R.F. Keating noch einige standalone novels geschrieben, darunter Kriminalromane wie 1980 „The Murder of the Maharajah“ („Tod einer hochgestellten Persönlichkeit“), der in England ebenfalls als bester Kriminalroman des Jahres ausgezeichnet wurde, die post-apokalyptische Science-Fiction Story „A Long Walk to Wimbledon“, die gleich von mehreren Rezensenten als das beste Keating-Buch überhaupt gepriesen wird, oder historische Romane über die viktorianische Zeit, teilweise unter dem Pseudonym Evelyn Hervey verfasst.

Große Bedeutung erwarb sich Keating auch als Literaturkritiker: Zwischen 1967 und 1983 wurde er bei der Londoner „Times“ der Rezensent für Kriminalliteratur schlechthin. In hunderten Romanbesprechungen sprach er sein kritisches Urteil über Wohl und Wehe des literarischen Nachwuchses, aber auch der arrivierten Autoren. Keating schrieb ferner ein knappes Dutzend literaturkritischer Bücher, mit denen er sich eine ähnliche Reputation erarbeitete wie Krimiautor und -kritiker Julian Symons, der Keatings literarische Karriere anfangs wohlwollend begleitete.

Symons übrigens äußert sich später zurückhaltender: „Keatings spätere Romane“, schreibt Symons in seinem Buch „Am Anfang war der Mord“, „besitzen zweifellos eine gewisse Anziehungskraft“, aber nur in dem Ghote-Debüt „The Perfect Murder“ wäre es „Keating wirklich gelungen, den Detektiv und seinen Fall ganz zu integrieren“. Tatsächlich, so Symons an anderer Stelle, habe ausgerechnet die populäre Figur Ghote verhindert, dass sich Keatings Schreibe in eine interessantere Richtung entwickele. Zu welch grandiosen Texten Keating fähig ist, zeige der Krimi„The Murder of the Maharajah“, der ohne Ganesh Ghote auskommt. (3).

H.R.F. Keating wurde in Großbritannien zweimal mit dem Dagger für den besten Kriminalroman des Jahres ausgezeichnet, 1996 erhielt der die höchste englische Auszeichnung, den Diamond Dagger für sein Lebenswerk (4). 2006, anlässlich seines 80. Geburtstages, erschien die Story-Anthologie „The Verdict of us All“ zu Ehren Keatings. Das Inhaltsverzeichnis liest sich wie ein Who’s Who der britischen Krimiszene: Von Lionel Davidson, über Len Deighton, Reginald Hill, P.D. James, Liza Cody bis Jonathan Gash und James Melville ließ es sich keiner der britischen Krimi-Elite nehmen, sich vor einem der ganz Großen ihrer Zunft zu verbeugen.

H.R.F. Keating starb am 27. März 2011 an Herzversagen.

Jan Christian Schmidt

Quellen und Links:

(1) Vgl. Nachruf von Ruth Dudley Edwards im irischen Sunday Independent am 03.04.2011, (online)

(2) Interview, mit Thomas Wörtche anlässlich der Neuausgabe der Inspector-Ghote-Romane mit H.R.F. Keating geführt hat, (online)

(3) Julian Symons: Am Anfang war der Mord. (Bloody Murder. From the Detective Story to the Crime Novel, 1972). Eine Kultur- und Literaturgeschichte des Kriminalromans. Eher amüsant als akademisch. Aus dem Englischen von Friedrich A. Hofschuster. Deutsche Erstausgabe. München: Goldmann, 1972, vgl. S. 197 f..

(4) Auf der Homepage unter http://hrfkeating.com/ wird behauptet, Keating wäre 1988 mit dem amerikanischen Edgar Allan Poe Award ausgezeichnet. Abgesehen davon, dass die Auszeichnung falsch geschrieben ist – na ja, nu-, sind wir alle Kategorien durchgegangen: Zwar war Keating mehrfach für den Edgar nominiert, gewonnen hat er ihn unserer Recherche nach aber nicht.Mike Ripley: HRF Keating obituary. Perennially popular crime writer best known for the Inspector Ghote series. The Guardian. 28. März 2011. (online)

Ein Nachruf von J. Kingston Pierce vom 05.04.2011 hier

Ein weiterer Nachruf ohne erkennbare Verfasserangabe findet sich im Daily Telegraph vom 28.03.2011 (online)

Beachtenswert der Eintrag zu H.R.F. Keating auf der deutschen Wikipedia-Seite, auf der nicht einmal der Name des Autors unfallfrei geschrieben ist (Stand 08. April 2011)Eine Bibliographie der Bücher Keating findet sich hier