Andrea Sick

Standard Queer.

Effekte intermedialer Verwicklungen am Beispiel von Beth Ditto

namens Beth Ditto

„Muse von Lagerfeld, kein Fan von Lagerfeld, ist keine Verfechterin des Schlankheitswahns, ist Post-punk, ist kein Fan von Madonna, ist eine Wucht mit oder ohne Make-up, benutzt kein Deo, kocht und näht ganz gern Gardinen, hat eine eigene Modelinie in Übergrößen für die britische Kette ‚Evans’ entworfen, covert Kiss und Daft Punk, wird Elton John, ist Stil-Ikone, ist ein Tanzderwisch, plant Nachwuchs, ist bekennende Lesbe, ist übergewichtig und erfolgreich, ist ein kurzlebiges Maskottchen, liebt Transsexuelle, steht auf Frauen (wie George Clooney), steht auf Angelina Jolie, ist sympathisch, trägt gerne High Heels mit Schwips, lästert neuerdings über Madonna, ist mit Brace Paine und Hannah Billie (vorher: Kathy Mendonca) die Band, sagt: ‚Wir sind immer noch die Weirdos, die Outcasts, die Freaks.’“[1]

Dies gibt eine Abfrage des Namens Beth Ditto bei Google und diversen internationalen und auch deutschen Celebrity-Zeitschriften wie Vogue und Gala zu lesen. Und schon 2010 ist der Song „Heavy Cross“, gesungen von Beth Ditto, nicht nur bei „Wetten, dass ..?“ zu hören , sondern auch im Großstadtkrimi, im Supermarkt, im Kaufhaus, in der Reality-Show, in den Mainstream-Radiosendern, in diversen Werbespots. Er hält sich 100 Wochen in den Charts und erhält Platinstatus.

I.

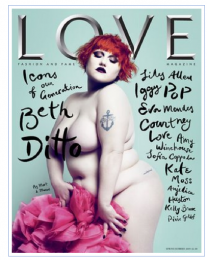

Diese Bezeichnungen, Beschreibungen und Bilder von Beth Ditto – ob Punk- oder Modequeen – zeigen, dass ihr ökonomischer wie auch populärer Erfolg – gekennzeichnet durch gute Platzierungen in den Charts, zahlreiche Verkäufe von Songs in unterschiedlichen Formaten, Einladungen in TV-Shows, Abbildungen auf den Covern populärer Lifestyle- und Mode-Magazine, Vermarktung von Fanartikeln – auf Widerständiges angewiesen ist. Dieses erfolgversprechende Widerständige kann auch als Kennzeichen von Queer bezeichnet werden und ist auf intermediale Kontexte angewiesen. Kurz gesagt: das ursprünglich dem (neo)kaptialitischen System Widerständige trägt gleichzeitig wiederum zum Funktionieren und somit zum Erfolg einer ihm zugehörigen kapitalistischen Industrie (Mode- und Musikindustrie) bei. Dabei wird aber auch ein Überschuss produziert, der das Funktionieren des Systems in einen Leerlauf treibt und dennoch widerständige Effekte in der Subjektkonstitution evozieren kann. Dieser Behauptung soll im Folgenden nachgegangen werden.

Gossip, die Band um Beth Ditto, ist heute die einzige Protagonistin in der Riot Grrl und Queer Punk Bewegung der 90er – mit Vertreterinnen wie Babes In Toyland, Bikini Kill, Hole, Le Tigre, Die Braut haut ins Auge oder Live Action Pussy Show. Unter dem Slogan „Revolution Girl Style now“ produzierte Gossip 2006 mit „Standing in the Way of Control“ einen ersten Hit und publiziert stets als ihre Haltung: Keine Kompromisse, sondern die müde Massenkultur aufmischen, wo es geht.

„Dass die Karriere mit einem dezidierten Protestsong gegen Bushs Schwulenpolitik erst richtig begann, sollte nicht über das wahre Wesen der Idee hinwegtäuschen, die die Band von gemeinnützigem Ruhm hatte. Man wollte, anders als Chumbawamba, nicht in erster Linie politische Statements in den Mainstream schleusen, sondern vielmehr sich selbst als personifizierte Devianz“, so schreibt Jens Friebe 2012 in Intro.[3] Und dazu passt, dass das Protestlied „Standing in the Way of Control“ in England dann ein Jahr später, 2007, erst durch die Verwendung in der Werbung für die TV-Serie Skins auf Channel 4 bekannt wurde.

Das fünf Jahre später publizierte Album „A Joyful Noise“ führt die Normalität, die man einst durchkreuzen wollte, nicht nur soundästhetisch sondern auch textlich vor. Neben vielen Anspielungen auf Liebesdinge, beinhaltet das Lied „Get a Job“ als wertkonservativ zu bezeichnende Ratschläge für ein Party-Girl. Einflüsse von Abba werden hörbar.

Bei Focus online wird der Liedtext folgendermaßen zusammengefasst:

„…In den Zwanzigern sei das Herumlungern wirklich anbetungswürdig. Wer auf die 30 zugeht, der solle sich aber gefälligst mal anständige Arbeit besorgen, es sei schließlich noch nie was dabei rumgekommen, anderer Leute Geld auszugeben. Und sie, Ditto, müsse ja schließlich auch in die Arbeit, obwohl sie lieber feiern würde.“[4]

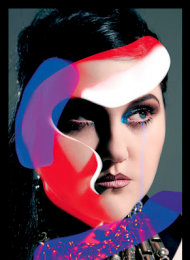

Es ist ein Leichtes, zahlreiche Aufzeichnungen von Auftritten mit Beth Ditto bei Fernsehshows, Interviews, Abstimmungen unter dem Internetpublikum und Lifeacts als einen Apparat zu kennzeichnen, der Beth Ditto als Bild eines Stars mit all seinen zugehörigen Fans, Doubles und Wunschbildern schafft und repräsentiert.[5] Eines Stars, der sich widerständig und grenzüberschreitend auch hinsichtlich des Apparats selbst gibt und dennoch in die kulturellen wie technischen Formate und die Anforderungen desselben einpasst. Diese Anhäufung von Aufzeichnungen und Selbstpräsentationen sowie Kommentaren führt letztendlich die Maskierung sowie Inszenierung eines Stars vor, die sich nicht durch die sichere Kenntnis eines davor und dahinter auszeichnen. Maske und Star agieren in den intermedialen „Verwicklungen“[6], ohne die sie gar nicht denkbar wären. Diese Verwicklungen, die von dem Wissenschaftstheoretiker und Soziologen Bruno Latour als „Imbroglio“ genannt werden, bezeichnen einen Prozess, in dem Technik und das Soziale sich in einem Netzwerk wechselseitiger Eigenschaften und Handlungspotentiale befinden. Innerhalb dieses vielschichtigen Prozesses bildet sich das, was als Maske oder Star zu bezeichnen wäre.

Innerhalb der intermedialen Konstellationen werden widerständige Praktiken als Label und Standard verdinglicht, um in einer nach Individualisierung hungernden Kultur gefeiert zu werden. Durch solche Verwicklungen produziert sich für Gossip und Beth Ditto Erfolg, was heißt: Quote. Widerständiges wird innerhalb der anpassungsfähigen Medien- und Öffentlichkeitskonstellationen mainstreamfähig und ökonomisch erfolgreich. Nur, können diese Anpassungen an die kapitalistische Musikindustrie nicht dennoch widerständig hinsichtlich einer Subjektkonstitution funktionieren?

Hierzu sollen die Funktionsweisen solcher ehemals widerständigen Praktiken, die ich auch als queere Standardisierungen beschreiben möchte, im Kontext aktueller intermedialer Praktiken des Musikbusiness fokussiert werden.

Welche Rolle spielen dabei Konvergenzen der medialen Technologien und Kulturen in der Repräsentation? Sind sie selbst (die Technologien) Protagonistinnen eines solchen queeren Verfahrens, welches sich mainstreamtauglich und polymorph gibt und keine Unterscheidung zwischen dem, was jemand gibt und dem, was jemand ist, mehr zulässt.

mediale Verwicklungen

Was heißt also Intermedialität im Zuge solcher Publikationsverfahren?

Intermedialität – wie ich diesen Begriff hier verstehen möchte – kennzeichnet einen Austausch zwischen medialen Formaten, somit auch den Prozess des „Postens“ im Kontext der digitalen Medien mit all seinen aktuellen Ausformungen und Konzentrationen. Insofern verweist Intermedialität auf die Simulierbarkeit jeder Form medialer Eigenschaften durch ihre digitale Programmierung, im Sinne des von Friedrich Kittler beschriebenen Computers als universelle diskrete Maschine.[7]

Dabei rekurrieren viele der im Netz kursierenden Formen auf konventionalisierten, einem normierenden Imperativ folgenden Anschauungsmodellen, welche das heutige Internet als öffentlichen und zugleich privaten Raum begreifen.[8]

Innerhalb dieses medialen Austauschprozesses werden Identitäten als Narrative konstituiert und geeicht, somit normiert und standardisiert.

„Beth Ditto“ kann hierfür als Exempel gelten, denn die mit dem Namen verbundenen Identitätsbildungen sind als abhängig von genannten Austauschprozessen zu beschreiben. Diese Austauschprozesse setzen aber technologische Konvergenzen voraus. Das heißt, sie basieren auf einer Kompatibilität von Formaten und ermöglicht durch Standards in Soft- und Hardware. Das heißt: Austauschprozesse setzen eine gemeinsame Sprache (von Code, Technologien und kulturellen Praktiken) der verschiedenen digitalen Medien voraus, insofern eine Sprache die anschlussfähig ist. Diese trägt wiederum zur Standardisierung von weiteren Prozessen im technologischen aber notwendig auch kulturellen Sinne bei. Insofern erscheint unter diesem Blickwinkel die Ästhetik wie auch Sinnproduktion in Abhängigkeit zur technologischen Bedingung. Angepasst ans Format, erzeugt und beschrieben durch den Code, finden standardisierte Repräsentationen ihre Verbreitung.

Henry Jenkins beschreibt in seinem 2008 erschienen Buch diesen Prozess als den einer „konvergenten Kultur“:

„‚Convergence culture’: By convergence, I mean the flow of content across multiple media industries, and the migratory behavior of media audiences who will go almost anywhere in search of the kinds of entertainment experiences they want.“ [9]

In dieser Hinsicht wird mit Konvergenz ein Transfer zwischen technologischen sowie kulturellen und sozialen Prozessen und Repräsentationen bezeichnet. Die Zirkulation von Medieninhalten in unterschiedlichen medialen Systemen und Medienökonomien erzeugen unendliche Wiederholungen, die niemals identisch sein werden. Grundsätzlich, so auch Jenkins Votum, greifen in Konvergenzen, technologische und kulturelle Prozesse ineinander.

„Instead convergence represents a cultural shift as consumers are encouraged to seek out new information and make connections among dispersed media content.“[10]

Es geht also um Vorgänge, in denen zum Beispiel ein Kinofilm auf dem Smartphone möglicherweise auch eingebunden in eine iPhone-App zu erhalten und zu betrachten ist. Erstmalig, so schreibt Jenkins, schon möglich mit dem populären Bollywoodfilm Rok Sako To Rok Lo (Stop me if you can) 2004.

Was sich hier vollzieht ist ein Austausch, der aber auch meines Erachtens – und hier folge ich den theoretischen Vorschlägen von Jean-Luc Nancy – als Anhäufung beziehungsweise „ Struktion“[11] zu bezeichnen ist. „Struo“ bedeutet anhäufen, aufhäufen. Es geht dabei nicht um Instruktion oder Konstruktion und Ordnung. Denn es handelt sich um einen Haufen. Es geht um eine durch Standardisierung ermöglichte Kopräsenz ohne eigentlichem Koordinationsprinzip.[12] Nancy formuliert hier ein Wuchern von Formen, ein Verschachteln und Überlagern, in dem sich keine fixierbare Ordnung breit macht, ähnlich den im Anschluss an Bruno Latour beschriebenen Verwicklungen in denen keine „units“ (Einheiten) mehr identifizierbar sind. Dennoch bleibt wichtige Bedingung für den Austausch die Kompatibilität zwischen den „Anhäufungen“, die wiederum Standardisierungsprozesse einfordert. Hier offenbart sich eine paradoxale Bewegung. So verfangen sich die einzelnen Formen mit ihren unterschiedlichen Formaten ineinander, vermischen sich, erfassen sich wechselseitig, lösen sich gegenseitig auf, in einem polymorphen Netz, dessen konnexionistische Logik die Identitäten und Öffentlichkeiten bestimmt und zu Standardisierungen beiträgt.

Die Formen (mehr im Sinne einer künstlerischen Subjektivität gesprochen) oder auch Formate (mehr im Sinne technologischer Paradigmen gesprochen) modellieren ebenso wie die Vernetzungslogik Publikationsprozesse und Identitätsbildungen zum Beispiel von Stars namens „Beth Ditto“.[13] In der Form oder dem Format selbst ist somit auch der Standardisierungsprozess wie auch das Konvergenzdiktat – welches durchaus globale Wirtschaftszusammenhänge sowie Kartelle befördert – nicht mehr erkennbar. Wird unsichtbar, insbesondere solange alles funktioniert. Erst der Vergleich der Formate und ihrer Konvergenzen kann hier die Oberflächen durchlässiger werden lassen.

Schon die Marx‘sche Theorie zeigte: in der Form verschwinden die Prozesse. Zum Beispiel geht die Theorie davon aus, dass in der Form des zinstragenden Kapitals die ermöglichenden Prozesse verschwinden. Das heißt: die kapitalistischen Produktionsverhältnisse selbst werden unsichtbar.

In diesem (Marx‘schen) Sinne steht Facebook exemplarisch für das Paradoxon der Repräsentationsschnittstelle: Es offenbart eine spezifische Vielfalt kommunikativer Möglichkeiten, während es zentrale Informationsprozesse verbirgt, die einiges über die Art und Weise enthüllen könnten, wie wir uns selbst und andere Mitglieder einer Öffentlichkeit wahrnehmen. Unter dieser Prämisse kann auch Software als ideologisch verstanden werden, die politische Praktiken und den Horizont der politischen Subjektivierung gestaltet[14] , deren Gestaltungspraktik aber zugleich an der Oberfläche verschwindet. Dieses Verschwinden produziert wiederum die Fiktion einer tatsächlichen umfassenden Transparenz. Man könnte auch meinen, ihr Diktat. Als gäbe es ein Jenseits der Maske, ein gesichertes Wissen. Die beschriebenen kulturellen Praktiken zeigen diesen Bezug von geforderter Transparenz und Verschwinden auf.

So offenbart sich das Verschwinden ebenfalls in der Einschränkung der Wahlmöglichkeiten von Funktionen: Z.B. kann man heute nicht mehr einfach ein Handy kaufen, es hat immer unterschiedlichste Funktionen. Die Formate sind immer schon konvergent.

Es tut sich also ein verwickeltes Feld auf. Mit verwickelt bezeichne ich hier ein vielfältiges Feld an Formaten und Inhalten in dem Anschlüsse gesucht werden, ohne dass einfach von einer Verschmelzung gesprochen werden kann. Oberflächen fluktuieren und Untergründe eröffnen sich nur kurzfristig, die Anschlussfähigkeiten und Anpassungen optimieren. Das Diktat einer Transparenz taucht im stetigen Verschwinden auf und weist Ähnlichkeiten zum Authentizitätsanspruch eines Stars auf.

Anschlüsse

Beth Ditto konstituiert sich durch Publikationen in unterschiedlichen anschlussfähigen Formaten. Zum Beispiel wird sie, ihr Name, ihre Performance und ihre Musik durch folgende Repräsentationstechniken exemplarisch produziert: eingebunden bei iTunes, produziert innerhalb eines iPhone-Apps, aufgezeichnet als Handyvideo, oder auch auf dem Festpattenrecorder, als professionelle TV-Aufzeichnung, abrufbar in unterschiedlichen TV-Formaten (wie bei tape.tv, wo Auftrittsaufzeichnungen und Interviews ineinander greifen), vermarktet als Musikvideo, kommentiert in Blogs von Fans, beworben, verfolgt und bewertet bei Myspace, twitter, facebook, dargeboten auf dem Laufsteg und in Celebrity-Zeitschriften, interviewt und eingespielt bei Liveauftritten in Fernsehshows, publiziert als Designerin und Model beim Modelabel Evans sowie bei MAC-Kosmetics. Die so erzeugten Repräsentationen überlagern sich und reproduzieren sich gegenseitig.

II

Die Bilder offenbaren jedoch nicht den Prozess des Austausches selbst, sondern ermöglichen einen Vergleich des Outputs. Als Stills frieren sie einen eigentlich dynamischen Prozess ein, um ihn vergleichbar zu machen. Im Anhalten konstituiert sich hier eine Figur. Die verschiedenen Publikationsformen schaffen erst mit ihrer unterschiedlichen Dynamik einen geschichteten Raum, des immer Gleichen. Der Medientheoretiker Dieter Mersch nennt ihn – im Gegensatz zum panoptischen oder vernetzten Raum – den „fraktalen Raum “.[16]

Mit den Repräsentanzen von Beth Ditto und den medientechnischen Anschlüssen offenbart sich, dass Konvergenz und somit auch Intermedialität insbesondere Attribute der so genannten erlebnisorientierten Unterhaltungsindustrie sind. Das heißt auch, dass Medienkonvergenz vor allem einen Erfolg für die Medienindustrie darstellt.

Ithiel de Sola Pool, den Henry Jenkins als Propheten der Medienkonvergenz bezeichnet, betont schon 1983, dass sich durch die Vervielfältigung der Bezüge unter den Medien auch der Gebrauch der Medien verschiebt: „Conversely, a service that was provided in the past by any one medium – be it broadcasting, the press, or telephony – can now be provided in several different physical ways. So the one-to-one relationsship that used to exist between a medium and its use is eroding.“ [17]

Dennoch werden stetig Identitäten und abgrenzbare Einheiten geschaffen, wenngleich sie sich in einer stetigen Veränderung befinden: „Convergence does not mean ultimate stability or unity. It operates as a constant force for unification but always in dynamic tension with change.”[18]

Auch wenn stetig Einheiten und Identitäten geschaffen werden geht es doch zugleich um Wechselwirkungen, Austausch, Überlagerungen – eben um Verwicklungen, „imbroglios“.

Henry Jenkins, der sich mehr mit den Änderungen der Prozesse und Vorschriften (protocols) beschäftig als mit den „Medienumbrüchen“– das heißt zum Beispiel dem Wechsel von Kino zu Fernsehen und Internet – beschreibt „all media content is going to flow through a single black box into our living rooms (or, in the mobile scenario, through black boxes we carry around wih us everywhere we go).“[19] Jenkins nennt das auch „Black Box Fallacy“.[20] Innerhalb dieses Austauschprozesses, dessen Parameter im Verschwinden begriffen sind, wird im Sinne der Marktlogik ein Begehren medial gelenkt und die Medienkonvergenz stellt insbesondere einen Erfolg für Unterhaltungs- und Medienindustrie dar.

Intermedialität und Queer.

Inwiefern trägt dieser Mechanismus der Konvergenz, der Intermedialitäten befördert, zur Normung von Widerständigem – somit auch zur Standardisierung von queeren Praktiken und ihrer Reartikulation als Content – bei? Wird durch Konvergenzen Queer zum Quotenerfolg? Bedingen die technologischen Anschlüsse eine Nivellierung der Divergenzen und Durchkreuzung geschlechtlicher Repräsentanzen? Unter welchen Prämissen sind hier Analogien zwischen technologischen und identitätsstiftenden Prozessen denkbar?

Wäre Queer ebenso ein widerständiges Verfahren wie auch Attribut und insofern selbst eine Zuschreibung, welche die Normung der zweigeschlechtlichen, heterosexuellen und gesellschaftlichen Fixierung sowie Körpermaße und Schönheitsideale überschreitet, in dem verschiedene Identitätskonzepte und Verfahren ineinander greifen – jenseits von dualen Polungen – dann kann eine Entsprechung von Queer und Intermedialität im Verfahren behauptet werden. Denn hier wie da werden Grenzen durchlässig, Unterschiedliches besteht nebeneinander. Koexistenzen werden befördert und angehäuft.

Wenn Intermedialität konkretisiert durch konvergente Technologien und Formatsurfen eine technologische wie auch kulturelle Standardisierung und Normung hervorbringt, weil Anschlüsse immer auch Anpassung bedeuten, dann wäre einerseits eine formale Entsprechung zu konstatieren andererseits aber auch eine inhaltliche, so dass Queer immer schon gefährdet gewesen wäre zum Standard zu werden und somit auch medial in dem Paradox gefangen zugleich zu durchkreuzen und dabei aber auch zu standardisieren.

Queer und Intermedialität stehen also in doppelter Hinsicht in Bezug zueinander.

Damit wäre aber noch nicht der Erfolg erklärt, der innerhalb dieser Bezüge als medial erzeugtes Begehren auf die Bühne tritt und Quoten – seien es die des Fernsehens, der Liveauftritte, charts oder bei facebook und twitter – regelt.

Hierzu möchte ich die Anschlüsse von Beth Ditto zum System Mode aufrufen, welches per se, trotz aller Überschreitung ästhetischer Normen, auf Quote und Markt setzt .

Widerständiges und das System Mode

Es ist immer wieder augenscheinlich: Mode, mehr noch das System Mode, bleibt auf Widerständiges angewiesen – überschreitet sowohl Geschlechterzuschreibungen wie auch ästhetische Paradigmen. In diesem Sinne kann auch Beth Ditto selbst zur Stilikone eines Modesystems avancieren.

Die Stil- und Inszenierungsparadigmen von Ditto, die in Bezug zur Mode eher als Model und somit als Trägerin und Trendsetterin fungiert, weisen dabei Parallelen zu denen auf, die die Shows und Strategien des internationalen Modedesigners Walter van Beirendonck aus Antwerpen bestimmen.

In seinen spektakulären Shows, die sich als Mini-Loveparades geben und gerade in den 90er Jahren mit den knallbunten Klamotten schon als Show von und für Techno-Fans gefeiert wurden, treten entgegen des Model-Images zumeist etwas dickliche, vollbärtige und beharrte Männer mit Slip und Turnschuhen auf.

III.

Von Beirendonck stellt in einem Interview bei fashiondaily.tv 2012 [23] Mode als schnelllebiges Ereignisformat vor, mit einem „lack of interest“, in dem die Marketingmechanismen die Funktionsweisen bestimmen. Er hebt dort hervor, dass Mode sich heute in einem Feld von sich kreuzenden Aufzeichnungs-, Austausch und Vervielfältigungsmechanismen konstituiert. Beirendoncks Appell steht für die Authentizität und Individualität des Designers, Eigenschaften, mit denen sich allererst etwas entwickeln kann, was sich scheinbar widerständig gegenüber dem Markt verhält.

Die Mode steht also eigentlich dem Standard und dem Markt entgegen. Viele Modemacher gehen davon aus, dass die Mode als Mode dann vorbei ist, wenn sie generalisierbar, wiederholbar, marktfähig und beschreibbar wird – wenn das bloße Ereignis der Mode standardisiert wird. Denn Mode muss provozieren, etwas riskieren, widerständig sein, um wahrgenommen und marktreflexiv wirksam zu werden. Um letztendlich eben marktfähig zu sein. Walter van Beirendonck als Modedesigner und Beth Ditto als prominente Trägerin einer Mode folgen den Anforderungen der Modewelt, den Interessen des Marktes und somit auch denen eines Marketing, indem sie die traditionellen Anforderungen überschreiten und aber die Überschreitung wiederum marktfähig machen, zum medial verbreiteten anschlussfähigen Standard gestalten. Der modische Chic eines „kämpferischen Selbst“ besitzt gerade in dieser Hinsicht Durchschlagkraft in der Modebranche und formiert sich in unterschiedlichen Medien-Formaten.

Die Mode sucht nach unkonventionellen Wegen jenseits gesellschaftlicher Normen, zu denen auch die Sehgewohnheiten zählen, um Aufmerksamkeit zu gewinnen, produziert sie aber für einen schnelllebigen Markt. Einen Markt, der gesellschaftlicher Akzeptanz bedarf. In der Mode wird das Vorübergehende, das die gültige Ordnung Durchkreuzende, dabei verbindlich. Die Abweichung zur Norm, geeicht und auch oder gerade weil – wie z.B. das Interview mit Beirendonck zeigt – Authentizität und eine am „Ich“ orientiere Subjektkonstitution immer wieder eingefordert und gefeiert wird.

Es ist insofern nicht überraschend, dass sich Beth Ditto in diese doch kompatible Modebranche einschreibt und gerade hier ihre Quotenerfolge auf Celebrity-Magazincovern feiert. Das Widerständige wird zur Show des Authentischen und Individuellen. Dem Anliegen der Modebranche folgend, Aufmerksamkeit zu generieren, um Marktfähigkeit zu erlangen, überschreitet Beth Ditto Standards. Doch es bleibt in dem medialen Feld der Publikationen vollständig offen, was Ditto vorgibt zu sein und was sie ist. Sie selbst sagt in einem der publizierten Interviews über queere Lebenspraktik: „Whatever you are, no matter how different you are, you can achieve things if you believe in yourself …“[25] Das Widerständige und Queere wird in diesem Kontext auch immer zu einer Frage des Betrachtungsstandpunkts und schreibt sich in die Verwicklungen zwischen den Formaten ein.

Im Interview der Frankfurter Rundschau vom Mai 2012 „Beth Ditto: ich blühe auf im Chaos“ offenbart sich diese Haltung ein weiteres Mal:

„‚Viele Kritiker unken, dass Gossip durch Ihre Auftritte auf den Roten Teppichen die Punkwurzeln verraten und verkauft haben.’

‚Quatsch, wir hängen immer noch mit denselben „Riot Grrrl“-Leuten in Portland ab. Feminismus ist immer noch ein großes Thema bei uns. Vielleicht hat sich der Sound verändert, aber die Ideen, die Philosophie und die Menschen in dieser Band sind immer noch dieselben. Wir leben heute nur etwas komfortabler.’ […]

‚Fühlen Sie sich wohl bei Modenschauen, wo Kleider präsentiert werden, in die Sie nicht passen?’

‚Wozu gibt es elastische Stoffe? Ich lasse mir von niemandem vorgeben, dass ich etwas nicht tragen kann. Bei Fotoshootings sage ich oft: Okay, das scheint kein Kleid für mich zu sein, aber vielleicht kann man es als T-Shirt tragen.’

[…]

‚Wie wäre es denn mal mit einem eigenen Parfüm?’

‚Das wäre wohl das erste Punk-Parfüm! Und es würde nach Bier und Blut stinken – wer bitte soll das kaufen?’“[26]

Authentizitätsanspruch und Punk stehen hier dem Vertragsabschluss über die eigene „Make up Linie“ im Stile der 80er Jahre für MAC offenkundig nicht entgegen. Denn gibt es ein jenseits des Make ups?

Überschuss

Wird der Überschuss als Authentizitätsanspruch propagiert und mit den Konzepten eines „Live“ ausgestellt?

IV.

Der visuelle Livemitschnitt 2005 in Belfort von dem Konzert Beth Dittos „Standing in the way of control“ zeigt ein Publikum, welches singt, eine Ditto, die in Unterwäsche in der Masse tanzt, abgebissene Äpfel zuwirft, Fans die Ditto berühren, die ihre nackte Haut kurz oder möglichst lang anfassen und Security, die sie vor ausufernden Berührungen schützt. Eine CD eines weiteren Livekonzerts wurde 2007 produziert – „Live Liverpool“.[28]

2005 wurde Authentizität durch den Livemitschnitt bei Konzerten produziert. Heute wird sie in den unterschiedlichen Formaten vom live produzierten Nonstop-TV Shows, dokumentierten Auftritten bei Galas und Modeschauen, Interviews in weniger glamourösen, subkulturellen Zusammenhängen bis hin zu persönlich geposteten Handyfilmen von ihren Auftritten erfahrbar. Das heißt die intermedialen Prozesse eines Postens und Kommentierens ermöglichen und konstituieren ein vielschichtiges „Live“ und dessen langfristige Speicherung.

Das damit einhergehende stetige Formatsurfen – insbesondere auch zwischen professionellen und privaten Aufzeichnungen – ermöglicht die Konstruktion eines „Live“, welches immer als ungefiltert und unangepasst zu erscheinen vermag und die Show ermöglicht, in der das, was gewesen ist und sein wird und das, was ist, ebenso ununterscheidbar ist, wie die Anpassungsprozesse der Formate. „Live“ wird zum zeitlich ausgedehnten überlagernden Prozess. In diesem Setting konstituiert sich ein marktfähiger Überschuss als Authentizität, der aber dennoch auf Grund dieses Überschüssigen widerständig gegenüber Geschlechter- und Körperstandards wirksam werden könnte, auch wenn er kommerziell erfolgreich ist.

Beth Ditto wäre also trotz ihrer Mainstreamtauglichkeit widerständig sowie das standardisierte intermediale Feld auch in seinen Verwicklungen der Formate und Inhalte operiert und zugleich verwickelte Auflösungen und Anhäufungen betreibt.

_____________

[1] Ergebnisse einer Google-Abfrage Juni 2012.

[2] Beth Ditto, http://www.starpulse.com/news/index.php/2010/05/24/beth_ditto_lead_singer_of_the_gossip_s, gesehen 31.03.2013. Beth Ditto und Karl Lagerfeld, http://intouch.wunderweib.de/stars/starnews/artikel-2581575-starnews/Beth-Ditto-Karl-Lagerfeld-ist-ihr-zu-duenn.html, gesehen 31.03.2013. Cover von New Musical Express, http://www.bigfatblog.com/beth-ditto-cover-nme, gesehen 31.03.2013. Beth Ditto und Jean Paul Gaultier, http://www.t-online.de/unterhaltung/stars/id_43029164/beth-ditto-bei-der-pariser-modewoche.html, gesehen 31.03.2013. Beth Ditto in Jolie, http://www.jolie.de/bildergalerien/stars-mit-cellulite-paris-hilton-jessica-simpson-britney-spears-und-die-orangenhaut-2062332.html, gesehen 31.03.2013.

[3] Jens Friebe: Gossip. Die Lust am Spiel. In: Intro, 04.04.2012, http://www.intro.de/kuenstler/interviews/23067479, gesehen 31.03.2013.

[4] Jacob Biazza: Gossip sind also die neue Madonna. In: FOCUS Online , 15.05.2012, https://www.focus.de/kultur/musik/plattenkiste/plattenkritik-Gossip-a-joyful-noise-Gossip-sind-also-die-neue-madonna_aid_752582.html, gesehen 30.03.2013.

[5] Wolfgang Ulrich / Sabine Schirdewahn (Hg.): Stars. Annäherungen an ein Phänomen, Frankfurt a.M. 2002, 8.

[6] Bruno Latour erweitert in seiner Aktor-Netzwerk Theorie den Begriff Netzwerk durch „Imbroglio“ (Verwicklung, Verwirrung). Vgl. Bruno Latour: We Have Never Been Modern, übers. Catherine Porter, Cambridge Mass. (Harvard University Press) 1993.

[7] Dieter Mersch: Fraktale Räume und multiple Aktionen. Überlegungen zur Orientierung in komplexen medialen Umgebungen. In: Raum und Gefühl, hg. Gertrud Lehnert, Bielefeld (transcript) 2010, 49–62.

[8] vgl. hierzu auch Karin Bruns: Das widerspenstige Publikum, Thesen zu einer Theorie multikursaler Medienformate. In: Intermedialität, Analog/Digital, hg. Joachim Paech / Jens Schröter, München 2008, 531–547, 539.

[9] Henry Jenkins: Convergence Culture, Where Old and New Media Collide, New York (New York University Press) 2008, 3.

[10] Ebd.

[11] Jean-Luc Nancy: Von der Struktion. In: Die technologische Bedingung, Beiträge zur Beschreibung der technischen Welt, hg. Erich Hörl, Frankfurt a.M. (Suhrkamp) 2003, 61.

[12] Nancy, Struktion, 61; und Aufzeichnung eines Gesprächs zwischen Jean-Luc Nancy und Erich Hörl: Destruktion als Erinnerung der Struktion oder Techné, 2009, http://vimeo.com/2846627, gesehen 31.03.2013.

[13] Tom Holert: Formsachen, Netzwerke, Subjektivität, Autonomie. In: Kreation und Depression, Freiheit im gegenwärtigen Kapitalismus, hg. Christoph Menke / Juliane Rebentisch et al., Berlin (Kultur Kadmos Verlag) 2011, 129–149, 137.

[14] vgl. auch Oliver Leistert / Theo Röhle (Hg.): Generation Facebook, Über das Leben im Social Net, Bielefeld (transcript) 2011.

[15] Beth Ditto. In: Wallpapers: http://wallpapers.brothersoft.com/beth-ditto-on-cover-of-love-111755-1152×864.html, gesehen 31.03.2013. Beth Ditto. In: Attitude: http://www.magxone.com/uploads/2009/06/beth-ditto-attitude-magazine-july-1.jpg, gesehen 31.03.2013. Beth Ditto. In: Clash Magazine: http://www.clashmusic.com/sites/default/files/styles/article_feature/public/legacy/files/issue39cover-1000.jpg, gesehen 31.03.2013. Beth Ditto. In: wz-newsline: http://www.wz-newsline.de/home/gesellschaft/leute/beth-ditto-die-schwergewichtige-stil-ikone-1.1134396, gesehen 31.03.2013. Beth Ditto, bei: tara Dress: http://www.taradress.com/images/Bridesmaid-Dresses/Beth%20Ditto_01.jpg, gesehen 31.03.2013.

[16] Dieter Mersch: Fraktale Räume und multiple Aktionen. Überlegungen zur Orientierung in komplexen medialen Umgebungen. In: Raum und Gefühl, hg. Gertrud Lehnert, Bielefeld (transcript) 2010, 49–62.

[17] Ithiel des Sola Pool: Technologies of Freedom: On Free Speech in Electronic Age, Cambridge, Mass. (Harvard University Press), 1983, 23. Auch zitiert in Henry Jenkins: Convergence Culture, Where Old and New Media Collide, New York (New York University Press) 2008, 10.

[18] Pool, Technologies of Freedom, 53–54, oder: Jenkins, Convergence, 11.

[19] Jenkins, Convergence, 14. Henry Jenkins bezeichnet den sich an die Dynamiken der Medienkonvergenzen anschließenden Prozesse nicht als intermedial sondern als transmedial.

[20] ebd.

[21] http://chrisstephenson.typepad.com/chrisstephenson/2007/04/the_black_box_f.htm, gesehen 31.03.2013.

[22] Screenshots aus Handyfilm der Walter van Beirendonck-Show in Berkeley 2010, http://www.youtube.com/watch?v=ILmau6mzGyk, gesehen 31.03.2013.

[23] Interview bei fashiondaily.tv mit Walter van Beirendonck 2012:http://www.fashiondaily.tv/en/interviews/walter-van-beirendonck/, gesehen 31.03.2013.

[24] ebd.

[25]Beth Ditto: How should gay people deal with a society that doesn’t understand them?http://www.lgf.org.uk/information-advice/challenge-homophobia-and-succeed/beth-ditto/, gesehen 01.11.2013

[26] Katja Schwemmers: Gossip-Interview. Beth Ditto: ich blühe auf im Chaos, Frankfurter Rundschau Online, 05.05.2012: http://www.fr-online.de/leute/gossip-interview-beth-ditto–ich-bluehe-auf-im-chaos,9548600,15178878.html, gesehen 29.03.2013.

[27] Screnshots aus Videoaufzeichnung des Konzertes „in the way of control“ Belfort 2005: http://www.youtube.com/watch?v=EdRULdwQ5PQ&NR=1&feature=endscreen, gesehen 31.03.2013.

[28] Gossip, Live in Liverpool, Sony Music 2008. (CD).

_____________

Literatur

Biazza, Jacob: Gossip sind also die neue Madonna. In: FOCUS Online , 15.05.2012, http://www.intro.de/kuenstler/interviews/23067479, gesehen 31.03.2013.

Holert, Tom: Formsachen, Netzwerke, Subjektivität, Autonomie. In: Kreation und Depression, Freiheit im gegenwärtigen Kapitalismus, hg. Christoph Menke / Juliane Rebentisch et al., Berlin (Kultur Kadmos Verlag) 2011.

Jenkins, Henry: Convergence Culture, Where Old and New Media Collide, New York (New York University Press) 2008.

Leistert, Oliver / Theo Röhle (Hg.): Generation Facebook, Über das Leben im Social Net, Bielefeld (transcript) 2011.

Mersch, Dieter: Fraktale Räume und multiple Aktionen. Überlegungen zur Orientierung in komplexen medialen Umgebungen. In: Raum und Gefühl, hg. Gertrud Lehnert, Bielefeld (transcript) 2010.

Nancy, Jean-Luc: Von der Struktion. In: Die technologische Bedingung, Beiträge zur Beschreibung der technischen Welt, hg. Erich Hörl, Frankfurt a.M. (Suhrkamp) 2003.

Schwemmers, Katja: Gossip-Interview. Beth Ditto: ich blühe auf im Chaos, Frankfurter Rundschau Online, 05.05.2012: http://www.fr-online.de/leute/Gossip-interview-beth-ditto–ich-bluehe-auf-im-chaos,9548600,15178878.html, gesehen 29.03.2013.

Pool, Ithiel des Sola: Technologies of Freedom: On Free Speech in Electronic Age, Cambridge, Mass. (Harvard University Press) 1983.

Ulrich, Wolfgang / Sabine Schirdewahn (Hg.): Stars. Annäherungen an ein Phänomen, Frankfurt a.M. 2002.

Film und Musik

Gossip, Live in Liverpool, Sony Music 2008. (CD).

Jean-Luc Nancy und Erich Hörl (Gespräch): Destruktion als Erinnerung der Struktion oder Techné, 2009, http://vimeo.com/2846627, gesehen 31.03.2013.

______________

[zuerst veröffentlicht in: Claudia Reiche (Hg.), quite queer, Bremen 2014, 92-104]

______________

Andrea Sick ist Medienwissenschaftlerin und Kuratorin. Arbeitet zu Kultur- und Mediengeschichte, Relationen zwischen technischen Medien und kultureller Produktion; Geschichte der Wechselwirkungen von Wissen und Sehen; Reflektion aktueller (medialer) Aufführungspraxen; Gender- und Queerstudies, Raum und Programm.

Seit 1993 konzeptionelle und künstlerische Mitarbeit bei Thealit. Seit 2009 Professorin für Mediengeschichte und -theorie an der Hochschule für Künste Bremen. Aktuelle Publikationen (Herausgeberschaft):

20 Manifestos, Booklet 2; Erscheinungsdatum: Januar 2018, DEBATTERIE! Antagonismen aufführen, Hrsg. zus. mit Claudia Reiche; Erscheinungsdatum: März 2018. http://www.andreasick.de