Wie ich lese, was sie sind. Essay über Essays.

Wie ich lese, was sie sind. Essay über Essays.

30 Jahre The Best American Essays, Diversität als Prinzip, Essays übersetzen, Cowboypredigten, Heimat als Kaleidoskop, Essays wiederlesen, Der Essay als Heiratsschwindler, Die Paradiese des Gedankens.

Behalt einfach die Kontrolle.

Und versuch, nicht zu oft zu lügen.

Charles Bowden, TORCH SONG.

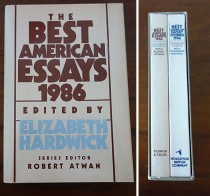

Seit 1986 erscheint jährlich beim Verlag Houghton Mifflin die Reihe The Best American Essays. Jeder Band enthält 25 herausragende Essays aus den aktuellen Publikationen amerikanischer Zeitungen und Zeitschriften und Online-Portalen. Ein wechselnder Gastherausgeber trifft die endgültige Auswahl aus einer Vorauswahl von 100 Essays, die der Herausgeber der Reihe, Robert Atwan (geboren 1940), Jahr für Jahr zusammenstellt.

Essay kommt aus dem Französischen, Essai, „Versuch“. So benannte Michel de Montaigne eine Reihe von Schriften mit Reflexionen über sich und das Leben; sie gelten als Begründer der Gattung. Die Form dürfte älter sein, Montaigne selbst weist darauf hin. Das Verlangen nach (Selbst-)Erkenntnis ist schließlich keine Erfindung der französischen Renaissance. Immerhin: Die Ungebundenheit wird mit Montaignes Wortschöpfung, im „Versuch“, für den modernen Essay zum Programm.

Alles kann, nichts muss. Ein Verfasser, eine Verfasserin von Essays weiß nicht immer, wohin ihr Schreiben sie führen wird.

Das bedeutet nicht, dass es nicht einen Plan gäbe.

Mein Plan war es, einen Essay über Essays zu schreiben, heißt: Ich hatte einen Plan, wusste aber nicht, wo er mich hinführen würde. Wie viel von diesem Satz, den ich eben hingeschrieben habe, entspricht (noch) der „Wahrheit“? Ich inszeniere mein Schreiben. Ich inszeniere das Ich, das dahintersteht. Ich kann nicht anders, n’est-ce pas?, M. Derrida, M. Foucault, M. Lacan.

Die schönsten Essays sind die, die neben einem erotischen Verlangen nach der Wahrheit hinter den Worten auch eine fast sinnliche Lust am Schauspiel finden, am Zwischenwesen-Dasein, an der Selbstdarstellung in Fakt und Fiktion.

Hallo, Herr Adorno!

Und das schreibt Theodor Adorno über den Essay:

Der Essay aber läßt sich sein Ressort nicht vorschreiben… Er fängt nicht mit Adam und Eva an sondern mit dem, worüber er reden will; er sagt, was ihm daran aufgeht, bricht ab, wo er selber am Ende sich fühlt und nicht dort, wo kein Rest mehr bliebe: so rangiert er unter den Allotria. Theodor Adorno, DER ESSAY ALS FORM.

Wie den meisten Menschen waren mir Essays als Form lange Zeit egal. In meiner Leselandschaft kamen sie nicht vor. „Non Fiction“ las ich dagegen schon immer sehr gerne, besonders die, die in amerikanischen Zeitschriften zu finden ist. Dass viele meiner Lieblings-New Yorker-(oder Believer-) Reportagen längst in The Best American Essays Einzug gehalten hatten, war mir nicht klar.

Als Robert Atwan 1986 seine Reihe The Best American Essays aus der Taufe hob, war der Essay so gut wie tot. Allotria, noch nie sonderlich hoch im Kurs, war auch in der ungehorsamen Literatur Amerikas ganz und gar aus der Mode gekommen.

Heute, schreiben die Essay-Leute in den USA, ist der Essay in eine neue Blütezeit getreten.

Alles, was ich bisher gelesen habe, spricht dafür.

Diversität als Prinzip

Aber mit Michel de Montaigne werde ich nicht warm. Philip Lopate meint, mit dem Alter lerne man Montaigne zu schätzen. Bei mir funktioniert das nicht. Entweder ich bin noch immer zu jung, oder es ist ein Männerding.

Philip Lopate (geboren 1943) ist neben Robert Atwan einer der wichtigsten Förderer des Essays in den USA. Michel de Montaigne (geboren 1533) ist seit knapp 500 Jahren tot. J. D. Daniels, ein Autor aus Kentucky (geboren 1974), stand mir beim Schreiben dieses Absatzes Pate.

Essayistinnen muss ich in den Sammlungen (und unter den Gastherausgebern) von The Best American Essays nicht suchen. Frauen stehen neben Männern, alt und jung, vereint in einer Sprache, die nicht für alle die erste ist, als Stimmen aus Naturwissenschaft, Geisteswissenschaft, Politik, Kulturschaffende von High bis Low, kurzum: Die Auswahl enthält immer Schreiberinnen und Schreiber unterschiedlicher Herkunft, Bildung, Geisteshaltung, usw.

Das ist keine Selbstverständlichkeit. Als Frau kann man dabei zusehen, wie das eigene Geschlecht in Anthologien oder den „Bestenlisten“, die unsere Zeitschriften gerne mal publizieren, weggewabert wird wie die Crew von Star Trek, wenn sie sich ins nächste Zimmer beamt. Dasselbe gilt für Herkunft, Bildung, unbequemen Eigensinn: Die Neugier der Listenmacher scheint in dem Maß zu schrumpfen, in dem die Kategorien Pfründe abwerfen. (2016, keine einzige Frau als Nobel-Preisträgerin, man könnte meinen, wir würden uns daran gewöhnen, aber das werden wir nicht, das wird nicht passieren.)

Der Leitstern von Robert Atwan (und seiner Mitherausgeberin bis 2000, Joyce Carol Oates) ist, scheint mir, eine beglückende Neugier. „Schreib erst den Text, mach dann die Recherche“, zitiert Atwan einen seiner Lehrer, der ihn davor bewahren wollte, sich in Recherchen und Methodendenken zu verlieren.

Der Essay ist dafür die perfekte Form.

Und es hilft, dass die große Zeit des Essays (Ende 19., Anfang 20. Jahrhundert) lange, lange vorbei ist. Pfründe gibt es auf diesem Acker kaum zu holen. Bereits ab den 1930ern galt der Essay, nicht nur in den USA, als Nabelschau, als „Daumen-Nuckel-Form“, als lavendel-betupfte kleine alte Dame der Literatur. Als Robert Atwan Mitte der 1980er mit dem Vorhaben, eine jährliche Anthologie besonders großartiger Essays herauszugeben, bei den Verlagen hausieren ging, winkten die meisten Lektoren ab, selbst wenn sie in Atwan ein erfahrener Anthologist mit einem Händchen für gute Verkaufszahlen (Textsammlungen für College-Studenten, etc.) erkannten. Bloß keine „Essays“, und schon gar nicht im Titel einer Reihe.

Atwan blieb hartnäckig. Von Beginn weg war es ihm zudem ein Anliegen, Texte, die gemeinhin nicht als Essay gelesen wurden, für die Form zu annektieren. Machwerke des New Journalism zum Beispiel: Norman Mailer, Lilian Ross, Gay Talese, Joan Didion, Truman Capote, Tom Wolfe, Gail Sheehy (von denen einige später als Gastherausgeber des The Best American Essays im Einsatz waren) – war das nicht auch, irgendwie, „Essay“?

Gay Talese und sein Herausgeber bei Esquire hätten seinen Klassiker FRANK SINATRA IST ERKÄLTET wohl nie als Essay betrachtet, aber ich schon. Robert Atwan, THE BEST AMERICAN ESSAYS, SOME NOTES ON THE SERIES, ITS BACKGROUND AND ORIGINS.

Der Reihentitel, The Best American Essays, war dann die Vorgabe des Verlags Houghton Mifflin, aus dem einfachen Grund, weil es in seinem Programm bereits The Best American Short Stories, The Best American Sports Writing, The Best American Poetry, usw. gab.

Die „Besten“ also! und gibt es einen besseren Deckmantel für die kontinuierliche Erweiterung der Form, wie sie Atwan und seine Gastherausgeber seit 1986 betreiben? Hauptsache, die Texte bewegen sich außerhalb der ausgetretenen Pfade. Hauptsache, sie sind auf der Suche (auch Atwan liebt Montaigne). Aufspielen sollen sie sich unbedingt, darin liegt dann (auch) die Kunst.

Es gibt viele Arten von Gebet. Es gibt Gebete, die wie Atmen sind. Es gibt Gebete, die sich anfühlen, als würde man den ganzen Tag mit seiner besten Freundin reden. Es gibt Gebete im Angesicht des Schönen, die die Hände in die Höhe treiben, weil das einfacher ist, als sie unten zu halten… Kristin Dombek, LETTER FROM WILLIAMSBURG.

So beginnt ein Essay von 2013, Kristin Dombeks LETTER FROM WILLIAMSBURG. Er ist einer derjenigen, die mir seit geraumer Zeit nachgehen. Vordergründig verführt Dombek durch die Zwillingslockrufe von religiösem Erleben heute und Hipster-Sex in New York; nachhaltiger aber durch die Form, die sie für ihre Themen findet. Es ist wie im Zirkus (und mehr noch im Varieté): Man kennt die akrobatischen Kunststücke, die Balanceakte auf dem Hochseil, aber dann kommt eine daher und stellt klar: Ganz so hast du das noch nie gesehen.

Essays übersetzen

Ich habe von The Best American Essays die letzten zehn Bände komplett durchgelesen (von den früheren kenne ich nur Einzel-Essays), und in drei der vier neueren Bänden entdeckte ich mehr aufregende Texte als in allen zuvor. Gute Jahrgänge, schlechte Jahrgänge, das gibt es, wie beim Wein, auch in The Best American Essays. Liegt das an den Gastherausgebern?

Ich habe The Best American Essays of the Century, von Joyce Carol Oates (und Robert Atwan), herausgegeben im Jahr 2000, gelesen, und mir fiel auf, dass Essays schlecht altern. Selbst die herausragenden wirken irgendwann mehr oder weniger angestaubt. Kritiklos großartig erschienen mir fast nur solche, die nach 1970 erschienen waren.

James Baldwin NOTES OF A NATIVE SON (von 1955), ist eine Ausnahme. (James Baldwin ist immer die Ausnahme.)

Ich las Philip Lopate The Art of the Personal Essay, eine der wenigen Anthologien, die mir begegnete, in der Essays aus mehreren Jahrhunderten und verschiedenen Kulturen zu finden sind. Und je weiter weg der Kulturkreis, desto weniger verstaubt kamen mir gerade die älteren Essays vor.

Das lag vielleicht an den Übersetzungen. Zum Beispiel müssen die Übersetzer nicht-indogermanischer Sprachen keiner Autoren-Stimme gerecht werden, deren Intonationen und Konnotationen im Ohr einer Europäerin anklingen könnten. Das einzige, was zu hören ist, sind die Stimmen der Übersetzer – meiner Zeitgenossen, meiner Mit-Essay-Genießer.

(Der Chinese Lu Hsun über Krankheit, Lu Hsun über den Tod, übersetzt von Yang Xianyi und Gladys Yang.)

Essays sind so schwer zu übersetzen wie Gedichte. Die Ich-Inszenierung darin ist gleichzeitig konstruierter und ernster gemeint als im Roman oder der Kurzgeschichte; welches Kostüm soll da denn passen? Die besten Essays leben von einer Offenheit, die alle möglichen Lesarten zulassen, und bei jedem Wiederlesen wieder eine andere. Wie soll ein Übersetzer, eine Übersetzerin diesem durchlässigen Sprechakt gerecht werden?

Trotzdem übersetze ich hier alles, was ich aus amerikanischen Essays zitiere, ins Deutsche. Das hilft dem Lesefluss und meiner Argumentation, und im Übrigen ist Deutsch keine so üble Sprache, nur ein wenig steif, manchmal. Kann nicht schaden, sie im amerikanischen Spielfeld herumspringen zu lassen. Jörg Fauser hat das gemacht, mit all seinen Werken, und er ist ein Essay-Schreiber auf den eine Sprache stolz sein kann, allerdings nicht mit seinen „Essays“, sondern mit einem Nicht-Essay, das ich dazu erkläre: Die ersten fünf Kapitel von ROHSTOFF.

Die Cowboy-Predigt von TORCH SONG

Mein Einstieg in das Lesen von Essays war Charles Bowdens TORCH SONG, den der Autor selbst eine „Memoire“ nennt; 1999 wurde der Text in The Best American Essays aufgenommen. Näher als TORCH SONG ist mir zwar ein anderer Essay von Bowden, THE BONE GARDEN OF DESIRE, aber es ist doch TORCH SONG, zu dem ich immer wieder zurückkehre, wenn auch nur, um nachzuprüfen, ob das, was ich davon erinnere, tatsächlich darin steht.

TORCH SONG ist kurz, Magazin-Essay-kurz, kein Vergleich zu Fausers ROHSTOFF in voller Länge, den man ebenfalls in die Memoire-Kiste packen könnte, trotzdem das kleine Buch unter „Roman“ läuft, mit einem Ich, der „Fauser“ gleicht und einen falschen Namen, „Harry Gelb“, trägt.

Und sollte Fauser Bowden noch gelesen haben (Fauser starb, als Bowden gerade anfing zu veröffentlichen, 1987), so hat er zweifellos auch von ihm gelernt. Umgekehrt ist fraglich, schon wegen der Sprache.

So aber haben beide von den Crime Noir-Schreibern gelernt, und von jenem anderen Charles, Bukowski.

TORCH SONG ist keine leichte Lektüre für einen lauen Sommerabend. Bowden erinnert sich darin an eine Zeit, als er als junger Reporter bei einer Zeitung in Tucson, Arizona, über Sexdelikte berichtete, misshandelte Frauen, misshandelte Kinder, Entführungen, Morde. Das war Anfang der 1970er. Die Memoire, 12 Magazin-Seiten, erschien über 20 Jahre später in Harper’s Magazine.

Bis zu diesem Moment habe ich vermieden, darüber nachzudenken, was aus mir geworden ist. Charles Bowden, TORCH SONG.

TORCH SONG ist im Präsens geschrieben, und er beginnt mitten im Geschehen. Womit fing „es“ an? Mit der Ermordung eines Zweijährigen in einem Motel durch den Freund seiner Mutter, die ihrer Arbeit als Tänzerin in einem Striplokal nachging: Bowdens erster Fall als junger Crime-Reporter., und zugleich der Eintritt in eine Welt, aus der er sich nicht mehr lösen kann, nicht mehr lösen will. Dieses „es“, das Bowden in TORCH SONG immer wieder anspricht, ist der Beginn einer Obsession, und der Verlust von Unschuld.

Meine zweite Ehe geht in die Brüche, weil ich mit ihr nicht mehr zusammenleben will, weil sie eine gute, anständige Frau ist und das sich inzwischen wie ein Gefängnis anfühlt. Auch ich neige dazu, „Ja“ zu sagen. Ich will meine Arbeit nicht im Büro lassen. Ich will überhaupt nicht mehr von der Arbeit lassen. Ich bin in eine Welt geraten, die schwarz, schmutzig, bösartig ist. Und wirklich da. Und mir ist vollkommen egal, welchen Preis ich zahlen muss, um in dieser Welt zu bleiben. Charles Bowden, TORCH SONG.

Jedes Mal, wenn ich TORCH SONG lese, bin ich von seiner Form überwältigt, und gleichzeitig unsicher, ob mir das gefällt. Diese Verknappung! Dieser Machismo. Diese Unerschrockenheit! die aber gleichzeitig (journalistisch) mit Storys von Sex und Gewalt um die Leser buhlt… Und ja, das ist auch das Thema (Keiner will das hören, schreibt Bowden über die Details der Fälle, denen er damals nachging, und er hat Recht); nur sind in dieser „schmutzigen“ Welt die Fronten unverrückbar, klar gesetzt. Hier die Täter, da die Opfer, heißt: Hier die Männer, da die Frauen und Kinder. Gothic Western in Tucson. Kein Wunder lieben ihn die Crime-Noir-Freunde.

Und dann wieder erwischt er mich mit einem Absatz:

Bei Vergewaltigung, wie bei so vielem andern, spielt auch eine Art Klassenfrage eine Rolle. Damit die Welt sich auch nur ein bisschen dafür interessiert, muss offensichtlich sein, dass man es nicht verdient hat. Auch das lerne ich. Charles Bowden, TORCH SONG.

Jede Frau weiß, dass das wahr ist. Ich meine damit die Art, wie wir instinktiv aufeinander schauen, wir Betroffenen, wir Verschonten. Nicht ohne Mitleid, aber doch… prüfend.

In meinem neuerlichen Wiederlesen war ich dann verblüfft zu entdecken, dass TORCH SONG sich gar nicht an Frauen richtet. Man kann diesen Essay, stellte ich fest, als eine Cowboy-Predigt an das eigene Geschlecht lesen (das erklärt die sexuelle Prahlerei, von der es eine Menge gibt, und das Höllenfeuer der Behauptung, dass in jedem Mann ein Täter steckt). Frauen stehen während dieser Flammenrede („Torch Song“ heißt aber etwas anderes) hinter einem Vorhang, in einem abgetrennten Bereich.

Lauscherinnen.

Macht das seine Anziehung für mich aus?

Mit Bowdens TORCH SONG begann meine Faszination mit der Form, und bei aller (oder gerade wegen der) Irritation bleibt TORCH SONG der Essay, den ich am wenigsten fassen kann. Mal lese ich ihn als eine Beichte ohne Hoffnung auf Absolution, dann wieder tritt er mir als großspurige Inszenierung eines Sündenfalls entgegen, mit halluzinierenden Impressionen aus einer Hölle, die Bowden seither mit sich herumtrug.

Auf die Endgültigkeit meines Blicks auf ihn als „Cowboy-Predigt“ verlasse ich mich nicht, selbst wenn er mich vorläufig zufrieden stellt – befriedigend genug, um TORCH SONG für eine Weile wieder beiseite zu legen.

Die Metaphern aus einer christlichen Glaubenswelt sind (dies nebenbei) bewusst gesetzt, von mir, und immer wieder auch bei Bowden. Das Lieblingsbuch des Autors, der 2014 starb, war Die Blumen des Heiligen Franziskus, aber auch der hadernde Gestus der Confessiones (Augustinus) ist in TORCH SONG nicht zu überhören.

Das ist vielleicht nicht weiter verwunderlich. Spätestens mit der Bibelübersetzung von King James (1608-1611) haben die Versatzstücke einer biblischen Rede in der angelsächsischen Sprache breiten Raum eingenommen, und die Fülle an Kirchen, religiösen Glaubensgemeinschaften, Fernseh- und Radioprediger gerade im Mittelland Amerikas sorgen dafür, dass sie auch weiter lebendig bleiben.

Wer bin ich und wo gehöre ich hin

In den USA gehören implizite Bibelzitate zum aktiven Wortschatz der Gebildeten und der Ungebildeten ungefähr so, wie im Islamischen Staat Iran die Verse der großen Dichter des 11. Jahrhundert in aller Munde spielen (wenngleich nicht immer richtig zitiert oder angewandt). Das eine erfahre ich aus meinen Lektüren und USA-Impressionen, das andere weiß ich von meinem Persischlehrer. Eine Sprache lernen heißt eine Kultur verstehen. Wer hat noch Zeit dafür? Ich bin in den USA aufgewachsen, mir ist Amerikanisch so vertraut wie Jelly Beans zu Ostern, aber ich darf die Sprache nicht mein nennen: Ich bin Schweizerin und lebe in Deutschland.

Wer bin ich und wo gehöre ich hin – das könnte der Untertitel aller Essays von J.D. Daniels sein, dessen LETTER FROM KENTUCKY eine souveräne Jonglage vorführt, ausgelöst durch eine Fahrt nach Hause. Die Partikel fliegen wild durcheinander – der Familienstammbaum, die Namen der Läden und Freikirchen, an denen er im Auto vorbeifährt, Flashbacks zu den Jugendfreunde und Gesprächsfetzen (überhört in einer Bar), das Elternhaus, in dem nun eine alte Frau mit einem langen grauen Zopf wohnt, der Vater, das Ungeheuer meiner Kindheit, über den er in einem anderen Essay schreibt: Das einzige, was ich je wollte, war [sein wie er]. Jeder Junge will das. Und das verzweifelte Gelangweilt-Sein von seiner Umgebung, als er da noch war, und die unerwartete Sehnsucht danach, Jahrzehnte später. Eine Spielerei mit den Komplexitäten von „Heimat“.

Adorno (schon wieder):

[Der Essay] reflektiert das Geliebte und Gehasste, anstatt den Geist nach dem Modell unbegrenzter Arbeitsmoral als Schöpfung aus dem Nichts vorzustellen. Glück und Spiel sind ihm wesentlich. Theodor Adorno, DER ESSAY ALS FORM.

Daniels Titel, nebenbei, entspricht dem von Kristin Dombek (LETTER FROM WILLIAMSBURG), weil beide Essays im von The Paris Review etablierten „LETTER“-Format erschienen sind. Vom Stellenwert von Zeitschriften wie The Paris Review für den gegenwärtigen Stand des amerikanischen Essays war bisher nicht die Rede. Dazu nur so viel: Robert Atwans Ausbeute für The Best American Essays (und meine Ausbeute) wäre in den letzten Jahren sehr viel magerer ausgefallen ohne die frischen, innovativen Stimmen aus Zeitschriften wie The Paris Review oder The Believer (Susan Straight, Michelle Tea, Eula Biss) oder der Website von N+1, die durch ihre bloße Anwesenheit dafür sorgen, dass sich der Ton auch der etablierteren Zeitschriften (Harper’s Magazine, Esquire, Vanity Fair, The New Yorker) weiter verändert.

Und J.D. Daniels? Wo Bowden schwer ist, ist Daniels leicht, wo Bowden die ganze Welt auf seine Schultern trägt, ist Daniels ständig dabei, sie abzuschütteln, mal in das eine Essay, mal ins andere. Was ich von ihm gelesen habe, gehört zusammen, als kaleidoskopisch schillernde Angebote einer biografischen Behauptung, die nicht immer konsistent wirkt. Spielformen der Erinnerung. In LETTER FROM KENTUCKY setzt sie ein mit einer Stammesliste wie aus den „Chronik“-Kapiteln der Bibel; sprechende Namen (Antike, altes Testament, amerikanische Geschichte), das sagt schon viel, mit einem Willen zum Aufstieg (das sagt dann mehr).

John C. Skaggs kam 1805 in Green County zur Welt, 13 Jahre nachdem Kentucky unser fünfzehnter Staat wurde. Sein Sohn, Ben Skaggs, kam 1835 in Bald Hollow zur Welt und heiratete Missouri Ann Carter.

Ihr zweitältester Junge, Will Franklin Skaggs, hätte jede von Pleasant Poteets Enkelinnen haben können: Delilah oder Myrtle Scripture, aber er entschied sich für Ella Green Poteet; und ihr drittes Kind, nach Carter C. und Elvie Omen, war Sylvia May.

Unterdessen in Larue County vermählte sich Elmina G. Dixon mit Bryant Young Millers Sohn, und sie bekamen eine Tochter, die sie Mary Bothena Doctor Bohanan Sarah Lucritia Miller Rock nannten, die vernünftigerweise ihren eigenen Sohn Charlie nannte.

Und Thomas Jefferson Quinleys Tochter Sefronia heiratete Edwin Russel Wheatley und gebar Mildred Lucille, die Robert Raymond Salisbury ehelichte, der sich Butch Daniels nannte – zu ihm kein weiteres Wort.

Ihr Sohn heiratete Charlie und Sylvias Tochter und zeugte mich: „Seine Majestät das Ich“, wie Freud 1908 schrieb, „den Helden aller Tagträume wie aller Romane“.

All das ereignete sich in Kentucky, bis auf die Sache mit Freud. Die ereignete sich in Wien. J.D. Daniels, LETTER FROM KENTUCKY.

The Correspondence heißt die Essay-Sammlung von Daniels, die kommendes Jahr erscheinen soll. Ein „Schriftverkehr“ – eine „Entsprechung“; der Doppelsinn des Titels ist im Deutschen nicht einzuholen. Von allen aktuellen Schreibern beglückt mich Daniels am meisten; o Freude, wenn wieder ein Essay von ihm erscheint. Wird der Vater (Vietnam-Veteran, Choleriker, bekennender Versager: Werde bloß nicht wie ich) wieder darin auftauchen? Wird die Mutter, wie der Vater gefeiert und (stiller) bekriegt, einen Auftritt erhalten? Was wird diesmal vorneweg sein von all dem, was Daniels umzutreiben scheint, Wut, Selbsthass, zarte Liebesbekenntnisse, Nostalgie…?

Ich war überrascht, als mir als Erwachsener aufging, dass die Geschichte meiner Mutter zu den langweiligsten der Welt gehört: harte, geschäftstüchtige Disziplin. Wen interessiert schon, ob das funktioniert? J.D. Daniels, TECHNICAL DIFFICULTIES.

Allotria, vielleicht, aber solche Essays hat Adorno nie zu Gesicht bekommen. Die mühelos fließende, fragmentierte Form ist hart erarbeitet, wer so schreibt, schreibt das nicht einfach so hin. Nicht in der Zeitreise von LETTER FROM KENTUCKY, nicht in der Geschichte einer (angeblich gescheiterten) Schriftstellerwerdung in TECHNICAL DIFFICULTIES, wo sich Fantastic Four Comic-Partikel mit unmütterlichen Alpträumen mischen, Recherchen zu Thomas und Klaus Mann mit komödiantischen Sketchs aus Daniels Zeit im Creative-Writing-Programm an der Boston University, die weinende Gattin, ausgehebelt, betrogen, der Schreiber als Student, ein nervöser Trinker mit einer kurzen Lunte.

High und Low, Daniels unterscheidet nicht (wie könnte mir das nicht gefallen). Und er erklärt sich niemals, und er entschuldigt sich nie, und wer dächte da nicht an Roland Barthes, DIE LUST AM TEXT?

(Ich denke oft an Barthes, und suche nach dieser Lust, le plaisir du texte, und finde sie in Essays.)

Essays wiederlesen

Essays, deren Wiederlesen sich (für mich) gelohnt hat:

James Baldwin, NOTES OF A NATIVE SON

Joan Didion, THE WHITE ALBUM

Loren Eisely, THE BROWN WASPS

Virginia Woolf, A ROOM OF ONE’S OWN.

Roland Barthes, Roland Barthes, Roland Barthes (aber ganz anders).

Am aufregendsten sind aber die Essays, die sich in unserer Jetztzeit einrichten, und die ich mir merke, um sie mir wieder vorzunehmen (und es gibt keine Garantie, dass sie nicht schon in fünf Jahren so staubig daherkommen wie so vieles, was aus einem aktuellen Zeitempfinden geschrieben wird). Wer will schon für die Ewigkeit schreiben. (Wer wünscht sich nicht, für die Ewigkeit zu schreiben.)

Behalte einfach die Kontrolle.

Und versuch nicht zu oft zu lügen.

Das ist die Formel, die Charles Bowden für sein Leben und Weiterleben mit den Erinnerungen an eine schwarze, schmutzige bösartige Welt (die er in seinen späteren Reportagen weiter aufsuchte) findet. Sie könnte auch eine Formel für das Schreiben überhaupt sein, und ganz besonders für das Schreiben von Essays.

Das mit dem „Lügen“ ist dann so eine Sache.

Der Essay als Heiratsschwindler

Es hat eine Weile gedauert, bis ich anfing Dombeks Darlegungen in LETTER FROM WILLIAMSBURG zu misstrauen. Zu punktgenau erfüllt dieser Essay meine Neugier auf fremde Welten (aber bitte nicht zu fremd. Das nachbarschaftliche Nebenan reicht vollkommen aus).

Noch einmal: Wir gehen von Konstrukten aus. Das Ich ist ein Konstrukt; das Geschriebene sind Worte, Worte, nichts als Worte, also eine Behauptung; die Realität liegt irgendwo dahinter. Charles Bowden weist als Prediger Noir auf diese „Wirklichkeit“ hin, ein zappelnder Fisch, der ihm immer wieder entgleitet. J.D. Daniels operiert mit splapstick-artigen, bewusst inkonsistenten Momenten einer Selbstdarstellung, die genau weiß, wo sie die Grenzen zieht: da, wo die Komödie in die Tragödie kippen will.

Kristin Dombek aber geht weiter. Denn es gibt auch den Essay als Heiratsschwindler, so charmant, so zuvorkommend, so sehr deinen Bedürfnissen zugewandt, dass du ihm willig auf den Leim kriechst, trotz zahlreicher Hinweise darauf, dass hier eine Täuschung, ein Con Game abläuft.

(Und wer hat sich je solche Mühe gegeben, dich zu umgarnen. Den Heiratsschwindler vermisse man, heißt es, schon in dem Moment, wo er sich mit deinem ganzen Geld und Schmuck aus dem Staub gemacht hat.)

Ich fing im Wiederlesen an zu zweifeln, zuerst an einem Gott, der nach (in Dombeks Darstellung) der äußersten Form des Gebets (ohne jede Hoffnung, unterhalb der Worte), ein Mädchenschlafzimmer im Elternhaus, im College betritt, wie einst der Heilige Geist die Zellen mittelalterlicher Nonnen zum Rausch des Unio Mystica –

Dann kommt er zu dir. Er füllt dein Schlafzimmer mit seiner Gegenwart … mit einer Liebe, die in ihrer Grenzenlosigkeit keiner Form der menschlichen Liebe gleicht. Kristin Dombek, LETTER FROM WILLIAMSBURG.

– und wochenlang, sogar über ein Jahr lang klingt dann diese Liebe nach, in einer Wolke aus guten Taten, freundlichen Worten, einem erleuchteten Dasein…

Die Vorstellung war schön!, ich wollte ihr glauben. Aber ich zweifelte.

Und das ist das Ding mit dem Zweifeln. Wenn es einmal begonnen hat, dann lässt es sich nicht so leicht einstellen.

Denn ja, warum sollte es das nicht geben, eine dunkelhaarige Schönheit namens Freedom (das Tattoo über ihrer Scham), die sich von einem Ich und ihrem Freund mitten in der Nacht von der Straße mitnehmen lässt, in eine Loft, wo die beiden das Mädchen auf dem Fußboden entkleiden, ihre sauber gewachste Möse, und sie sich mit der Erzählerin liebt, während der Mann zuschaut, sich dann ins Geschehen einmischt –

Aber er war es nicht, der Freedom zum Höhepunkt brachte; ich war das. Ich griff in sie hinein und tat das, was ich bisher nur im Geheimen getan hatte, ich meine damit, außerhalb der Welt der Männer, und er schaute mir dabei zu. Er hatte das nie gesehen, wie Frauen einander ficken; das ist schon ein Erlebnis, wenn ein Mann, der dich liebt, dich dabei beobachtet, wie du das tust. Kristin Dombek, LETTER FROM WILLIAMSBURG.

Und da – wieder – misstraute ich diesem Szenario, dieser Mystifizierung des weiblichen Orgasmus, dem Bild einer „geheimen“ Technik, die nur Frauen miteinander kennen und können – was nicht heißt, dass mir nicht auch hier danach war, daran zu glauben. (Klingt doch gut. Dem müsste man mal nachgehen.)

Und so setzte sich das Zweifeln fort, ergriff auch die stilleren Partien, den roten Sessel, aus dem die Erzählerin in depressiver Lähmung wochenlang nicht mehr hochkommt (was für ein Bild!) – und selbst, am Ende, die Yoga-Kurse in Williamsburg, in denen die Ich-Sagerin nach einer neuen, vollkommenen Spiritualität sucht, scherzhaft, ernsthaft, und vervollkommne dabei nicht zufällig die Festigkeit meines Pos…

Das könnte erlebt sein, dachte ich dann, wahr. Witzig ist es auf jeden Fall. Und was heißt schon „wahr“. Wahrhaftig, vielleicht?

Oder die Yogastunde ist doch erfunden, wie der ganze Rest dann wohl auch – „Fiction“, wenn man will. Nur ist LETTER FROM WILLIAMSBURG eben nicht als belletristische Kurzgeschichte ausgewiesen. Sondern als Essay, als Inszenierung eines Ichs mit einem beinah erotischen Verlangen nach der Wahrheit hinter den Worten, dessen Sehnsuchtsmotive rein zufällig all dem entsprechen, was eine Leserin wie mich bei der Lektüre halten wird; ein religiöses Erleben wie das der Nonnen im Mittelalter, die nächtlichen Sex-Abenteuer in der Großstadt, Möbelstücke als Gefängniswärter.

(Und wenn schon. Wer hat sich je solche Mühe gegeben, mich, eine weitgehend Unbekannte, so zu umgarnen?)

Kostet auch gar nicht viel, der LETTER FROM WILLIAMSBURG (bis vor kurzem war er auf dem Netz noch nicht frei verfügbar), kein ganzes Vermögen, nur ein paar Dollar für die Zeitschrift, in der er erschienen ist, oder ein paar Dollar mehr für eine hübsche Anthologie von The Paris Review, The Unprofessionals, in der man dann auch weitere Perlen finden kann.

Die Paradiese des Gedankens

Im Anfang waren es viele Essays, die um mich versammelt waren und danach verlangten, bedacht und erwähnt zu werden. Doch es sind schon jetzt weniger geworden.

Das heißt nicht, dass nicht großartige Machwerke darunter waren – John Jeremiah Sullivan mit MR. LYTLE und UPON THIS ROCK (eine weitere Abenteuerfahrt ins evangelikale Herz der USA), Lauren Slater mit TRIPP LAKE über das komplexe Abhängigkeitssystem von Müttern und Töchtern, Vanessa Veselka mit HIGHWAY OF LOST GIRLS, in dem die Recherche zu den Opfern eines verurteilten Serienkillers befeuert wird von der Frage, ob dieser Killer derselbe reinliche Mann mit Messer war, dem Veselka Jahrzehnte zuvor, als 15-Jährige Anhalterin, knapp entkam. Aber diese Essays fordern kein dringendes Wiederlesen mehr; sie sind wie die Bilder in Museen, bei denen ich manchmal vorbeigehe, um nachzuschauen, wie es ihnen geht.

Noch einmal Adorno?

Ist der Essay, im Vergleich zu den Formen, in denen ein fertiger Inhalt indifferent mitgeteilt wird, vermöge der Spannung zwischen Darstellung und Dargestelltem, dynamischer als das traditionelle Denken, so ist er zugleich, als konstruiertes Nebeneinander, statischer. Darin allein beruht seine Affinität zum Bild, nur dass jene Statik selber eine von gewissermaßen stillgestellten Spannungsverhältnissen ist. Theodor Adorno, DER ESSAY ALS FORM.

Ich kann nicht behaupten, dass ich alles oder auch nur das meiste verstehe von dem, was Adorno über den Essay schreibt. Im größeren Teil argumentiert er gewählt und gewunden gegen Positionen, die für mich nur bedingt nachzuvollziehen sind. Zu spezifisch, zu lange her sind die Debatten; und der Essay, den er meint – ich vermute auch, mir läge er nicht.

Aber ich habe ihn gerne dabei, den klugen Onkel, allein schon wegen der hübschen Schmetterlinge, die aus dem Garten seiner Denkmühlen auffliegen:

Auch die Paradiese des Gedankens sind einzig noch die künstlichen, und in ihnen ergeht sich der Essay. Theodor Adorno, DER ESSAY ALS FORM.

Noch lieber ist mir aber doch Bowden, mit seinem späten Essay, THE BONE GARDEN OF DESIRE. Der Text erzählt vom Kochen, vom Trinken, von einer Kaktusblume (Selenicereus pterantus) und vom zu frühen Tod guter Freunde; der Garten ist echt, die Eintrübung von Lebensfreude das eigentliche Thema:

Ich traue weder den Antworten noch denjenigen, die mir Antworten geben wollen. Ich glaube an Erde und Knochen und Blumen und frische Pasta und Salsa Cruda und Rotwein. An Weißwein glaube ich nicht; ich bestehe auf Farbe. So wie ich das sehe, ist „Tod“ ein Wort und Leben eine Tatsache, genauso wie Essen eine Tatsache ist und der Kaktus auch. Charles Bowden, THE BONE GARDEN OF DESIRE.

Brigitte Helbling, September/Oktober 2016