Heartcore-Text-Death-Punk

Heartcore-Text-Death-Punk

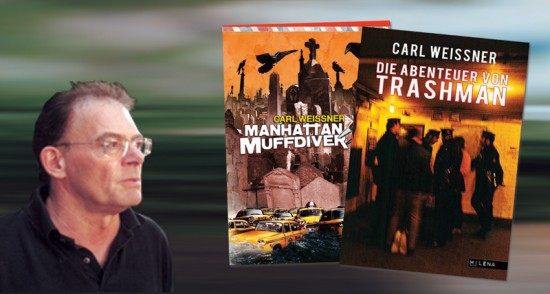

– Matthias Penzel über den Autor und Übersetzer Carl Weissner, der am 19. Juni 72 Jahre alt geworden wäre, und dessen Roman „Death in Paris“ jetzt in Buchform gelesen werden kann.

Der Einstieg könnte kaum schärfer sein. Die Überschrift wie eine Regieanweisung, Establishing Shot, Atmo wie in einem Gangsterfilm, der erste Gedanke ist der letzte – „I should have killed myself when it still made sense.“ Ein paar Zeilen später ist schon Schluss. Klappe, Schnitt. Noch auf der ersten Seite die nächste Überschrift: Near-Collision in the Character’s Subconscious. Ein Hotel, an die hundert Jahre alt, gemanagt wird es mit „gelangweilter Effizienz“, also ohne Room-Service, immerhin fließt aus jedem Hahn im Gebäude braunes Wasser, die Absteige benannt nach der kolumbianischen Hauptstadt … you got the picture. Das Buch beginnt mit dem, „was William Burroughs den Set genannt hat“, wie Carl Weissners Freund Jörg Fauser in einem Artikel über Raymond Chandler einmal schrieb. „Dieser aus der Filmsprache stammende Ausdruck ist mit Szene nicht genau übersetzt, der Set nämlich ermöglicht erst eine Szene, diese kann sich nur dort realistisch entwickeln, wo der Set bis ins kleinste Detail stimmt: Atmosphäre, Licht und Schatten, der Hut auf dem Vertiko …“

Der Hut begegnet einem in „Death in Paris“ nicht, doch der Rest, mitsamt dem Gestrüpp aus Querverweisen, stimmt eins zu eins. Lights Camera Action: Aus dem Zimmer, im Liftschacht runter zur Lobby, dort direkt in einen Starbucks. Cut. Unfähig, die richtigen Worte zu finden, blickt der Typ an der Motel-Rezeption auf, starrt nach oben, als suche er in einem Pull-down-Menü nach Optionen.

Snuff-Action-Lit oder Splatter-Punk

Der für 2013 in deutscher Übersetzung geplante Roman von Carl Weissner ist wie ein Doppelalbum von Miles Davis, mit drei Seiten plus Coda. Gut 130 Episoden, die wie Songs überschrieben sind (Midnight Rambler oder Tape Will Self-Destruct in Five usw.). Ebenso lose wie Songs miteinander verbunden, loten sie immer wieder Gedanken in scheinbar andere Richtungen aus. Der Hero ist ein Killer, undercover ist er Autor, Krimi, Pulp, ein Kaputnik, dem kein noch so finsteres Loch fremd ist. Unvermittelt wie bei Miles der Wechsel von Bogarts Casablanca-Cool zu Robo-Cop, Apocalypse wie in Mad Max. Sprachlich sehr dicht, das Vokabular fast Hardcore. Brachial wie Slayer – und wie bei Miles insofern, als man den Faden sofort verliert, wenn man eine halbe Zeile lang nicht am Ball bleibt. Ein Buch wie kein anderes. Brutal dicht. Yeah: Snuff-Action-Lit oder Splatter-Punk.

An die vierzig Jahre später

An die vierzig Jahre später

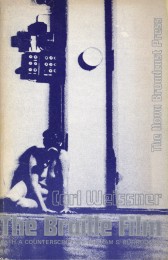

Unter dem Label „Doomsday Lit“ begann Anfang Dezember 2007 um 3 Uhr 12 morgens Carl Weissner das, woraus „Death in Paris“ werden sollte – sein erstes Buch seit „The Braille Film“ von 1970. In den dazwischenliegenden Jahrzehnten erschienen zwar um die hundert Bücher, in denen Weissner relativ prominent in Erscheinung trat – allerdings als Macher im Hintergrund, als Übersetzer von Bukowski, Burroughs, Warhol, Maupin, Ginsberg, Lowry, Dylan, Zappa und etlichen anderen mehr und minder bekannten und aufregenden Außenseitern und Grenzgängern. „Ich bin so beschäftigt mit anderen Dingen“, erklärte er, als ich ihn – erstmals für ein Interview – 1988 traf, „und werde nicht so geplagt von einem übermächtigen Mitteilungsdrang. Deshalb schreibe ich im Moment nichts Eigenes. Außerdem bin ich nie Schriftsteller gewesen, und ich habe auch nie vorgehabt, das wirklich professionell zu betreiben.“

Die Entstehung und Vorgeschichte von „Death in Paris“, das hier aufgeklappt und schon ziemlich abgegriffen neben mir liegt, sind erwähnenswert, weil sie viel aussagen über Weissner, seine Einstellung und Haltung, seinen approach ans Leben und Werken, weil sie viel aussagen über Weissners Wirkung.

Nach dem Rückzug aus der Übersetzerei schrieb Weissner fast nix außer gefaxten Briefen (irgendwann nach dem 65. Lebensjahr auch gemailten). Zwischen dem 2007 begonnenen „Death in Paris“ und „The Braille Film“ gab es noch 1970 und 1972 mit Freunden verfasste Bücher, beide auf Englisch, nebenher ein paar Stories. Er hatte ja einen dayjob als Übersetzer, und der hielt ihn mächtig auf Trab. Sein Kommentar dazu 1988: „Für mich ist es immer noch unerfindlich, weshalb ich mit diesem Beruf angefangen habe, nachdem ich mich eigentlich von der deutschen Sprache abgeseilt hatte. Denn nach dem, womit ich aufgewachsen war, fand ich einfach nichts Lesenswertes mehr, nichts, wofür es sich gelohnt hätte, in der Buchhandlung Geld auszugeben. Gut, ich meine … Ausnahmen gab es immer, aber die Breite war so belämmernd, dass praktisch jedes Land, dessen Sprache ich einigermaßen verstand, mehr zu bieten hatte. Nachdem ich aus den USA zurückkam, musste ich erst mal tief Luft holen: Weil ich anderthalb Jahre kein Wort Deutsch geredet hatte – sicher, zwischendurch mal den Spiegel gelesen oder so was –, brauchte ich ein gutes halbes Jahr, bis das Vokabular wieder da war. Ich habe ständig nach Wörtern gesucht. Das muss furchtbar frustrierend gewesen sein für die Leute, wenn wir uns unterhielten. Meistens habe ich dann auf Englisch weitergeredet. Und dann ausgerechnet Übersetzer werden! Das war schon eine merkwürdige Entscheidung.“

Das beste von allem

Das beste von allem

Keineswegs merkwürdig, dass Weissner – nach einer Handvoll bis 1980 verfasster Stories – seine eigenen Geschichten in Englisch dachte und dann 2007 in Englisch weiterschrieb. Von Berufs wegen hatte er Unmengen gelesen, beeindruckt hatte ihn einiges, auswendig rezitierte er alle möglichen Passagen und Highlights, und – auch nicht überraschend – das verlegte die Messlatte, eigene Ansprüche, in ziemlich irrsinnige Höhen.

Als Weissner mit dem Übersetzen aufgehört und irgendwann die Lebensversicherung eingestrichen hatte, war es nur eine Frage der Zeit, wann er mit dem Roman, dem großen Roman rüberkommen würde. Groß müsste er sein, ganz klar.

Klar, das schon, aber … Er war erschöpft. Wie gesagt: Hatte sehr viel gelesen, vieles verinnerlicht – und freute sich über dolle Passagen und Textstellen immer noch wie ein 20-Jähriger (bereits belesen und skeptisch, aber nicht überfüttert und blasé): Marlon Brando im letzten Tango, eine Hip-Hop-Gruppe aus Marseille namens C’est le Darkness, Captain Beefhearts „Think I’ll grow fins, go back in the water again …“ Also schrieb er so, wie man schreiben muss, das, was man schreiben muss, nämlich das, was man lesen will. Also auf Englisch. Ein paar Vignetten, condensed novels wie bei Ballard (dessen „Atrocity Exhibition“ Weissners erste große Übersetzung war), von dem auch einige apokalyptische Szenarios, wechselnde Namen für den Identitäten wechselnden Hero. Endzeit-Kids und Durchgeknallte, Remixes einiger von Burroughs weniger beachteten Stellen, Similes von Chandler. Er kompilierte. Wenn ihm was gefiel, nahm er das. Sollen doch andere mittelmäßige Einseraufsätze schreiben, brav und korrekt, Boy meets Girl, Familienroman, whatever. Er hatte zu viel gesehen, zu viel Erstklassiges, um sich mit solch gepflegter Langeweile abzugeben.

Deshalb der Druck, die Messlatte, die Ungeduld. Daher die kurze Form. An die 130 Takes, lose zusammenhängend und mit Lust und Spaß am Abschweifen und Wegschlittern.

Ist das neu? Ist das beachtenswert? So eine Noir-Atmosphäre, existentialistisch knapp unter dem Gefrierpunkt, Chandler mit Hammett plus einem Schuss hard-boiled Cain. Dann aber Wahrnehmung wie am PC-Bildschirm, Starbucks und das abgefuckte der Gegenwart mit in die Zukunft fingerndem Horror? Ist das neu, muss das sein? Ist Blade Runner erwähnenswert, Chinatown, Coen Brothers, Tarantinos durchgeknallter Humor? Weissners Antwort, „Death in Paris“ in der Synopsis: Es geht nur so.

Neu!

Das Neue hat Weissner schon Mitte der 60er-Jahre fasziniert. McLuhans Medienbegriff, das Verquirlen von Lettern und Worten mit nagelneuen Hightech-Tricks (4-Spur-Tonbandgeräten, dazu Fernsehbilder und rückwärts aufgenommene Worte …). Wie er schon im Vorwort zu „Cut-up. Der sezierte Bildschirm“ festgestellt hat, geht es um das Anti-Environment, bei der Poesie-Produktion um Tristan Tzaras Lotterie-Prinzip (1920er-Jahre: Worte aus einem Hut ziehen), Zufall als Strategie, nicht anders als die „Manieristen des 16. und 17. Jhdts.“, alchimistische Wortmaschinen, „Rimbauds »Alchimie du verbe« … Halluzination der Wörter“…

Vierzig Jahre später, bei „Death in Paris“ angereichert mit neuen Farben, cool lakonisch wie bei Jarmusch, auf YouTube, in San Francisco, New York, Paris, Ägypten, in einer Welt voller in Pappkartons lebender Schlucker („Of course the real news is that there are a billion people worldwide who live in cardboard boxes and other makeshift housing, in ‘unplanned communities’, off the grid, off the economy, off the map. According to the New York Times Style Magazine.“) Wenn Malerei und Kino das können, Surrealisten und Hollywoods Punks: Warum sollte es nicht mit Worten machbar sein?

Abseits der Wahrnehmung

So also ist „Death in Paris“ auf die Welt gekommen. Als bitter-nötige Fingerübung, konsequente Rampe, bevor Weissner in seiner Muttersprache „Manhattan Muffdiver“ und „Die Abenteuer von Trashman“ vorgelegt hat. „Death …“ war der Auftakt. Vorher massig verschlungen, verinnerlicht nur die Highs der Weltliteratur, das eigene Schreiben dabei vernachlässigt. Und zu allem Überfluss: kein übermächtiger Mitteilungsdrang. Er machte – als Übersetzer im Ruhestand – erst einmal da weiter, wo er 1969 als Student aufgehört hatte: In entfernten Metropolen und an perfekten Stränden stocherte er, hörte zu, sah bei Aufständen in Bangkok zu – und hielt sich fest an einem Glas Gin Tonic. Das eigene literarische Schreiben begann 2007 in Form eines Blogs, daraus wurde „Death in Paris“, ein wildes Werk voller angelesener Gags und krasser Querverweise, Action und Anspannung, Witz und Splatter-Shocks.

Bis vor wenigen Wochen war das Werk nur online zu lesen. Ist es ein richtiges Buch? Jetzt, Monate nach Carl Weissners Tod, fast pünktlich zu seinem 72. Geburtstag: ja. Wollte er das, ist das in seinem Sinn? Ah! Gute Frage!

Ich habe ihn nach 1988 oft getroffen, er hat nicht nur viel erzählt, sondern auch aufmerksam zugehört und endlos telefoniert. Er hat mich und Ambros Waibel beim Verfassen der Fauser-Biografie unterstützt wie ein Über-Coach, Vater oder Ghostwriter und auch immer wieder über Romananfänge gesprochen, Sets und Schauplätze, den Dealer von Janis Joplin, die Geburtstagsparty bei Dalí, Szenerien und Action. Immer sehr ehrlich, also auch die fehlende Praxis, Schwächen und Fehler. Nach einem längeren Beitrag über Burroughs merkte er 1994 an, wie sehr er aus der Übung war, wie sehr es beim eigenen Schreiben knarzt und knackt, wenn man sich wieder an einem eigenen Text versucht. Weil ihn so viel Gelesenes dermaßen begeisterte, dass „du auf die Knie gehst und in die Fußmatte beißt!“, entschied er sich, in seinem Blog das einfach mit zu verwursten. Nicht richtig Cut-up, auch nicht immer ganz stringent. Eher wie Songs auf einem Doppelalbum, dann eine Melodie von Chet Baker, ein Hinweis zu Jürgen Ploog, auch dem früheren Co-Autor Claude Pélieu, Chandlers Aufblenden, Hammetts Gedanken, Ciorans Radikalität. Ein Trip.

Aber als Buch? Nein, meinte Carl 2007, 2008, 2009, und er würde es möglicherweise auch heute noch so sehen.

48 Jahre nach 1959: Was gibt’s Neues?

48 Jahre nach 1959: Was gibt’s Neues?

„Auf der Suche nach der verborgenen Wahrheit“, Fausers Artikel über Raymond Chandlers wunderbare Schreibe, sein Tasten nach der Technik, der Methode, der Sache mit dem Set: geht so weiter. Sind erst einmal Atmo, Licht und Schattenspiel – wie in „Death in Paris“ wunderbar exerziert – etabliert, dann folgen Close-ups auf den Hut, Details einer Waffe, der Sound der Straße … Lights Camera Cut: Action! Weissner-Freund Fauser weiter: „’Die Malerei ist der Schreiberei um 50 Jahre voraus’, sagte Burroughs 1959 im Beat Hotel in Paris und fing mit Cut-up an und damit, die Schreiberei ins Zeitalter des Films zu holen. Erst wenn der Set stimmt, fällt die Klappe und die Action startet … die Blondine sinkt auf den Diwan, der Messerheld beugt sich über sie, der Polizist tritt die Tür ein.“

In „Death in Paris“ geht es zwar nach dem Bogotá auch in Pariser Hotels weiter, auf den Spuren des Schakals Carlos, auch Rimbaud („skipping through the rain, and although he carries no umbrella he reaches No. 10, Rue de Buci completely dry“) mit und ohne Blondinen, eingetretene Türen sowieso, aber auch mit Unmengen mehr, manches vertraut aus Weissners Leben und Übersetzen. Da wären die apokalyptischen Szenarien, dieses ganze Arrangement der condensed novels und des unzuverlässigen Erzählers J. G. Ballard, die Verschwörungstheorien Burroughs’, Untote und fiebernd Halluzinierende, strikt und schlicht: der nackte Wahnsinn. Klingt gut, liest sich gut, kommt … ja, wie gesagt, wie eine Reihe Splatter-Punk-Deathcore-Stücke von Slayer. Nur enden deren Alben nach etwa 30 Minuten, „Death …“ nicht.

Ist es ein Buch? Was hier liegt: ja. Ein wichtiges Buch: unbedingt. Bedenkt man, wie viele Urheber das Internet mitsamt seiner kleptomanischen Freibeutermentalität verdammen oder fürchten, mutet es seltsam an, „Death in Paris“ nun zu kaufen (hier); man kann es doch auch kostenlos lesen und ausdrucken. Und die Wörter darin, mancher Gedanke: waren auch schon vorher da. Aber, und das ist der Punkt, so wie Goethe schon an Byron schrieb: „Ob ich es aus dem Leben oder aus dem Buche genommen, das ist gleichviel, es kam bloß darauf an, daß ich es recht gebrauchte!“[1]

Es geht nur so

Nach einigen Treffen mit Carl, irgendwann einer Art Freundschaft, nach endlosen Gesprächen, fast nur Dialoge übrigens – eine echte one-on-one-Beziehung –, nach seiner Bukowski-Lesung in Hamburg, nach einer Lesung von mir in Freiburg: immer Palaver bis 3 Uhr morgens, manchmal 3 Uhr 17. Da dachte ich mir: Das, was da online zu lesen ist, ist eigentlich so geil, das müsste man (z. B. ich) auf eigene Faust in die Form eines Papierbuchs bringen, mit BoD produzieren und ihm in die Hand drücken.

Die Freunde in Manhattan, die ihm gezeigt haben, wie man einen Computer anschaltet, online geht und einen Blog schreibt – der Burroughs-Gelehrte und realitystudio-Host Keith Seward und Jan Herman, Weissners Komplize aus Burroughs-Tagen –, haben es mir jedoch strikt untersagt. Er wolle das nicht, daher solle es nur online bleiben. Weil ich von der Messlatte wusste, auch von der Magie des gedruckten Wortes, hielt ich es aber für die geeignete Kanüle, um den nötigen Schuss Adrenalin zu verabreichen, der dann schneller weitere Bücher lostreten würde. Aber: nada. Die beiden blieben bei ihrem Versprechen, ich dachte an illegale Bootlegs, tat nix, und dann kamen ja eh die Bücher – dank dem Milena Verlag. Der Schuss Adrenalin war unnötig geworden.

Jetzt, „Death in Paris“ als weltweit bestellbares BoD-Buch, haben wir den Schuss trotzdem – eine Ladung, hochprozentig, voller Highs und Motivation –, passend zum Geburtstag von Carl Weissner, der am 19. Juni 2012 sein 73. Lebensjahr begonnen hätte.

Matthias Penzel

Texte von Carl Weissner, ohne Übersetzungen

- Mit Dan Georgakas, Friederike Poessnecker: Manifesto for the Grey Generation. Heidelberg: PANic Press 1966.

- Mit William S. Burroughs, Claude Pélieu: So Who Owns Death TV. San Francisco: Beach Books Texts & Documents 1967. Als „Fernseh-Tuberkulose“ bei Nova Press, Frankfurt/M. 1969.

- Mit William S. Burroughs, Claude Pélieu: Les Manifestes de la Génération grise et invisible. In: L’internationale Hallucinex, Sonderausgabe von Cahiers Noirs Du Soleil. Paris: Le Soleil Noir 1969.

- Das Anti-Environment der cut-up-Autoren in: Cut-up. Der sezierte Bildschirm der Worte. Darmstadt: Joseph Melzer Verlag 1969.

- The Braille Film. San Francisco: Nova Broadcast Press 1970.

- Mit Jan Herman: The Louis Project. San Francisco: The Nova Broadcast Press 1970.

- Mit Jan Herman, Jürgen Ploog: Cut Up or Shut Up. Paris: Agentzia 1972.

- Last Exit to Mannheim in: Gasolin 23 – Nr. 2. Frankfurt/M.: Nova Press 1973.

- Der Tag, an dem Raymond Chandler starb in: Gasolin 23 – No. 4. Frankfurt/M.: Nova Press 1976.

- Mit Jörg Fauser, Jürgen Ploog: Marlowe City. In: Gasolin 23 – No. 4. Frankfurt/M.: Nova Press 1976.

- Der Blackman Test in: Gasolin 23 – No. 7. Frankfurt/M.: Nova Press 1979.

- Die Eingeschlossenen von der Lower East Side in: Amok/Koma. Hrsg.: Jürgen Ploog, Pociao, Walter Hartmann. Bonn/Hamburg: Expanded Media Editions 1980.

- Das Burroughs-Experiment in: Burroughs. Eine Bild-Biographie. Berlin: Nishen 1994.

- Death in Paris (mehr hier, zu bestellen hier, 2009)

- Manhattan Muffdiver. Wien: Milena Verlag 2010.

- Die Abenteuer von Trashman. Wien: Milena Verlag 2011.

[1] „Was da ist, das ist mein! hätte er [Byron] sagen sollen, und ob ich es aus dem Leben oder aus dem Buche genommen, das ist gleichviel, es kam bloß darauf an, daß ich es recht gebrauchte! Walter Scott benutzte eine Szene meines ‚Egmonts‘, und er hatte ein Recht dazu, und weil es mit Verstand geschah, so ist er zu loben. So auch hat er den Charakter meiner Mignon in einem seiner Romane nachgebildet; ob aber mit ebensoviel Weisheit, ist eine andere Frage. Lord Byrons Verwandelter Teufel ist ein fortgesetzter Mephistopheles, und das ist recht! Hätte er aus origineller Grille ausweichen wollen, er hätte es schlechter machen müssen. So singt mein Mephistopheles ein Lied von Shakespeare, und warum sollte er das nicht? Warum sollte ich mir die Mühe geben, ein eigenes zu erfinden, wenn das von Shakespeare eben recht war und eben das sagte, was es sollte? Hat daher auch die Exposition meines ‚Faust‘ mit der des ‚Hiob‘ einige Ähnlichkeit, so ist das wiederum ganz recht, und ich bin deswegen eher zu loben als zu tadeln.“ — Goethe a. 18.01.1825, n. Eckermann: Gespräche mit Goethe, 1848.