Ein langer Atemzug gegen den Tod

Ein langer Atemzug gegen den Tod

D.A. Powells Gedichte sind Zeugnisse extremer Erfahrungen, aber auch, bis in die Form hinein, Dokumente des Widerstands. Von Gisela Trahms

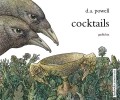

Beginnen wir mit einer Augenweide: Mahendra Singhs kongenialen Illustrationen. Cocktails heißt der Gedichtband und dazu passt natürlich der Kelch, aber da er Flügel hat, assoziiert man eher einen religiösen Kontext. Ebenso mehrdeutig die beiden Vogelköpfe: Bedrohlich wie bei Hitchcock oder Marcel Beyer? Oder die Verkörperung von Paar und Paarung? Suggestiv ist das Cover, suggestiv sind auch die Zeichnungen innen, die auf die Texte antworten ohne sie melodramatisch aufzuheizen.

Diese Gefahr war gegeben, denn die Gedichte handeln von Liebe und Sterben im Schatten von Aids. Powell, geboren 1963, schwul, HIV-positiv, lebt in San Francisco. Die vorliegende zweisprachige Werkauswahl in der präzisen Übersetzung von Christian Lux öffnet ihm nun den deutschsprachigen Echoraum.

Ungewöhnlich ist zunächst, dass die Gedichte keine Titel besitzen. Stattdessen stimmt die erste Zeile, in eckige Klammern gesetzt, auf sie ein. Ungewöhnlich ist auch die Länge der Zeilen, die dem Buch das Querformat aufzwingt. Eine ebenso anrührende wie einleuchtende Begründung für die Wahl dieser Form gab Powell in einem Interview:

„Eine Gedichtzeile ist eine Einheit. Sie repräsentiert einen einzigen Atemzug. Und indem ich die Zeile verlängerte, wollte ich das Leben jener, die nur ein so kurzes Leben hatten, verlängern. Hätte ich ihr Leben in kurzen Zeilen dargestellt, hätte ich das Gefühl gehabt, mich der Epidemie zu unterwerfen, die sie hinweggerafft hat.“

In homosexuellen Beziehungen verknüpfen sich immer noch Liebe und Lebensgefahr, sie besitzen Fallhöhe und Tragikpotential – früher durch Hass und Ächtung der Gesellschaft (siehe Brokeback Mountain, Milk), heute durch Aids. Powells Gedichte konzentrieren sich auf individuelle Schicksale und singuläre Erfahrungen. Man glaubt ja alles über die Immunschwäche zu wissen – aus dem Kino, aus Zeitschriften usw. Hier jedoch hat ein Dichter, der ein Betroffener ist, eine eigene Weise gefunden, von „innen“ darüber zu sprechen, jenseits aller Klischees: nüchtern, lakonisch, direkt, bitter, aber auch als erinnernde Beschwörung der Jugend und Schönheit der Opfer.

So erzählen die Gedichte von flüchtigem Sex, schnellem Glück und ebenso schnellem Verlust, von Kontaktsuche in Kinos und Clubs, von Zuneigung, Freundschaft, Liebe und Angst. Oft wird der lange Vers gesplittet in einzelne kurze Aussagen, die einander nur anklicken wie Billardkugeln auf dem Weg zu verschiedenen Zielen. Manchmal ruft der Klang das nächste Wort herbei: „homilies and hominy and decidedly no harmony“ heißt es beispielsweise, um das Gemurmel einer Menge wiederzugeben. Gesprächsfetzen, die man hier und da aufschnappt, und an Fetzen lassen auch die in Stenogrammsprache formulierten Bilder denken. Erfahrung konstituiert sich aus Momenten, die kein Ganzes ergeben – das gilt für uns alle.

Kein Platz für Wehleidigkeit oder Anklage. Aber auch nicht für Verharmlosung: „to end and to open with a field: andy buried under a hunter’s moon. deer born of headlights.” Das ist eine Titelzeile, die Powells Zugriffsweise deutlich macht: Zu Beginn eine allgemeine Aussage, dann die Beispiele – Andy wird begraben unter einem „Jägermond“, die Krankheit hat ihn „erlegt“. Sein kurzes Leben gleicht dem flüchtigen Auftauchen des Rehs, das “geboren” wird, wenn das Licht der Autoscheinwerfer es trifft. Vier Worte genügen, um in einem Bild Anmut, Bewegung und das finale Dunkel zu evozieren.

Vielfache Anspielungen durchziehen die Texte, seltener literarische als filmische und musikalische. Jeder kennt The Girl from Ipanema, hier erscheint es schauerlich abgewandelt: „tall and thin and young and lovely the michael with kaposi’s sarcoma goes walking…“ Das Kaposi-Sarkom mit seinen Metastasen ist absolut tödlich, statt „tan“ (braungebrannt) wie im Original kennzeichnet hier „thin“ den Zustand des Sterbenden.

Die vielfach zitierten Filme dienen Powell als Spiegel eigener Erfahrungen, besonders eindrucksvoll in der Auseinandersetzung mit Kubricks Shining, aber auch mit Imitation of Life von Douglas Sirk. Powell imaginiert seinen Vater und sich selbst in den Rollen der beiden Blondinen Lana Turner und Sandra Dee: „my father and me in hollywood: fading and rising starlets / look at me as sandra dee…”, der Vater als “porcelana turner”. Da Lana Turner in diesem Film eine Schauspielerin spielt, heißt er Imitation of Life, aber Sirks Filme sind niemals im schlichten Sinne Imitation, sondern abgeschottete Zonen der Künstlichkeit, und gerade deshalb reizen sie Powell zu einem Spiel mit Identifikation und Idealisierung. Und wie verführerisch das klingt: „look at me as sandra dee…“

Kevin Prufers Nachwort situiert Powells vielfach ausgezeichnetes Werk in der amerikanischen Gegenwartslyrik. Er bescheinigt dem Dichter, „den Spagat zu halten zwischen … der konfessionellen und der experimentellen Richtung“. Powells Erfolg rühre daher, dass er einerseits die persönliche Erfahrung nicht sentimentalisiere, andererseits das formale Experiment an die Emotion kopple. Damit ist zweifellos ein Charakteristikum dieser Dichtung benannt, die auf eine unverwechselbare Weise von Liebe und Tod spricht. Hoffen wir, dass der Kelch auch in Deutschland seine Flügel entfaltet.

Gisela Trahms

D.A. Powell: Cocktails. Ausgewählte Gedichte.

Übersetzt von Christian Lux, illustriert von Mahendra Singh.

luxbooks americana. Wiesbaden 2008. 134 Seiten. 18,50 Euro.