Ein Essay von Markus Pohlmeyer.

Ein Essay von Markus Pohlmeyer.

Wir sind beim Lesen bisweilen auch wie Spaziergänger: manchmal das Ziel vor Augen, lassen wir uns hin und wieder von den kleinen Schätzen am Wegesrand oder auch von Kuriositäten und Details ablenken. In Fontanes Wanderungen ließ mich eine kleine Beschreibung innehalten, auch wegen eines seltsam-interessanten Vergleichs, und zwar als der Wanderer/Erzähler das Wustrauer Luch beschreibt. Etwas wie der Spreewald, doch irgendwie trostloser: „Einsamkeit ist der Charakter des Luchs.“[1] Und dann kommt es zu einer unheimlichen Begegnung: „Von Zeit zur Zeit sperrt ein Dorfkahn den Weg und weicht endlich mürrisch zur Seite. Kein Schiffer wird dabei sichtbar, eine rätselhafte Hand lenkt das Steuer, und wir fahren mit stillem Grauen an dem häßlichen alten Schuppentier vorüber, als wär‘ es ein Ichthyosaurus, ein alter Beherrscher dieses Luchs, der sich noch besönne, ob er der neuen Zeit und dem Menschen das Feld räumen sollte oder nicht.“[2] Abgesehen von dem wunderbaren Konjunktiv, es entsteht hier die Ahnung eines Zeitenumbruchs: Mag auch der Ichthyosaurus wie ein Wesen aus der Urzeit wirken, markiert er doch eine epochale Zäsur. Aufsehenerregende Fossilfunde und die Evolutionstheorie werden den Menschen zwingen, seine metaphysisch selbst-inszenierte Thronbesteigung in den Rängen der Schöpfung zu überdenken.

Alexander von Humboldt ist etwas präziser: „Der Ichtiosaurus, den man in den Kalkformationen des Jura antrifft; er zeichnet sich durch seine großen Fischaugen aus, während andere Krokodile kleine geschlitzte Augen haben.“[3] Durchaus konnten diese Fischechsen des Mesozoikums die Dimension von Walen erreichen – und gehören zu den Rekordhaltern, was Augengröße betrifft.[4] Aber wieder auf den Weg zurück, in Begleitung Fontanes, zu den Gräbern der Humboldts. (Ohne ihn zu nennen, wissen wir, wer im noch frischen Grabe liegt: Alexander von Humboldt![5]) Nach Meinung von Hans Blumenberg handelt es sich hier um „eine Summe der Wanderungen“[6]. Warum? Dazu erst das Ende des Kapitels als längeres Zitat:

„Ein Lächeln spricht aus allem und das resignierte Bekenntnis: wir wissen nicht, was kommen wird, und müssen’s – erwarten. […]. Im Herzen dessen, der diesen Friedhof schuf, war eine unbestimmte Hoffnung lebendig, aber kein bestimmter siegesgewisser Glaube. Ein Geist der Liebe und Humanität schwebt über dem Ganzen, aber nirgends eine Hindeutung auf das Kreuz […]. Die märkischen Schlösser, wenn nicht ausschließlich feste Burgen altlutherischer Konfession, haben abwechselnd den Glauben und den Unglauben in ihren Mauern gesehen; straffe Kirchlichkeit und laxe Freigeisterei haben sich innerhalb derselben abgelöst. Nur Schloss Tegel hat ein drittes Element in seinen Mauern beherbergt, jenen Geist, der […] sich inmitten der klassischen Antike langsam, aber sicher auszubilden pflegt, und lächelnd über die Kämpfe und Befehdungen beider Extreme, des Diesseits genießt und auf das rätselhafte Jenseits hofft.“[7]

Nun erlaube ich mir einen Sprung in das 21. Jahrhundert! Aber nur skizzenhaft: auf der einen Seite politische und religiöse Fundamentalismen – und damit im Gefolge Tendenzen einer Repatriarchalisierung; auf der andere Seite säkularisierte, bisweilen sinnentleerte Gesellschaftsformen, desillusioniert nach dem Scheitern der großen Ideologien und Metaerzählungen keineswegs nur des 20. Jahrhunderts. Rückblickend betrachtet Franz J. Bauer das 19. Jahrhundert als Erbe der Aufklärung:[8] „Dazu gehört: […] ein rationalistisch-intellektueller Lebensansatz, verbunden mit einem aus Mechanik und Naturwissenschaft abgeleiteten Kausalismus, der von einer berechenbaren Verfügbarkeit aller Dinge und auch der menschlichen Verhältnisse ausgeht und keine historisch überlieferten, autoritativ gesetzten oder mystisch-numinos begründeten Mächte gelten läßt […].“[9] Und eben diesen Umbruch haben meiner Meinung nach (Ich kann mich irren!) auch heute noch kaum alle Religionen konsequent vollzogen, so dass es bisweilen zu kontradiktorischen Kräfteverhältnissen innerhalb und außerhalb einer Religion kommt: zwischen archaischen, theokratischen, frauen-feindlichen Systemen beispielsweise auf der einen Seite (welche gerne die Segnungen der Moderne für ihre anti-moderne Agenda beanspruchen!), und aufklärerischen, pluralistischen, demokratischen, rational geleiteten Bestrebungen auf der anderen Seite. Und das alles ko-präsent in einer globalisierten Welt, in der die Konflikte ungebremst allgegenwärtig aufeinander prallen! Abschottung in Rasse, Klasse und Kaste stellt eine nicht zu unterschätzende und hoch gefährliche Verführung dar, um der Komplexität und dem Fremden auszuweichen. Und dann eine säkulare Gesellschaft, die ins Leere abzustürzen droht und unfähig scheint, – jenseits des mittlerweile zur Absurdität verkehrten bzw. sinn-entkernten Gestus der political correctness (mit im Grunde ja wichtigen Anliegen!) – überzeugende Inhalte und tragfähige Lösungen zu schaffen, und wiederum jenseits von einem totalen Konsumismus und einer totalisierten Ökonomie, die zumindest die immanenten Heilsversprechen aller Religionen schneller, effizienter und realer befriedigen und einholen können als diese selbst. Und dazu noch in virtuellen Paradiesen (die nicht selten irgendwie die Hölle sind …)!

Die Hoffnung schwindet: durch Weltkriege und Atomwaffen im 20. Jahrhundert; durch überkontrollierte und unkontrollierbare Massenmedien im 21. Jahrhundert, durch Massenflucht und globalen Terror; durch die bittere Unfähigkeit, verbunden mit der erschreckenden Erkenntnis, dass aktuelle Konflikte, gespeist aus uralten Motiven (meist in Kombination mit Männlichkeitswahn), kaum gelöst werden können oder auch nicht gelöst werden sollen (wegen all derer, die daran verdienen, die davon religiös oder politisch profitieren): „So geht es seit zehn Jahren, die Bombenanschläge zu manchen Zeiten mehrmals täglich; und vor dem dritten Golfkrieg das Embargo, das Hunderttausenden Kindern das Leben kostete; und mit dem Embargo der zweite Golfkrieg, und vor dem zweiten Golfkrieg der erste gegen Iran mit bis zu einer Million Tote – alles zusammen längst ein dreißigjähriger Krieg. Von der Diktatur mit ihren Spitzeln, Folterkammern, Zwangsumsiedlungen und Genoziden an Shiiten und Kurden gar nicht erst zu sprechen.“[10] Gleich dem Kahne im Luch steuert unsere Welt wie durch Geisterhand in das Reich der Einsamkeit.

Was Fontane bei den Gräbern der Humboldts findet: ist dieser Gestus des Aushalten-Könnens, dieses Jetzt-noch-keine-Antwort-Erhalten; das wiegt sehr schwer, wirkt oft unerträglich; darum auch die Verführbarkeit durch die scheinbar feste Burg der Fundamentalismen/der etablierten Religionsformen (die institutionell umsorgen und beruhigen) oder durch resignierenden Unglauben, der in anderer Gestalt keineswegs vor Eskalation sicher ist. Die fundamentalistische Position verrät die großen Leistungen und Ideen der Aufklärung (wie Menschenrechte, Gleichberechtigung und Religionsfreiheit), die andere Position verrät die Zukunft (weil Gier und Macht und ökologischer Raubbau eben nicht Verzweiflung und Kontingenz nachhaltig betäuben können).

Thomas Nipperdey verweist auf eine bedeutsame und bedenkliche Wirkungsgeschichte der Konfessionen in seinem Buch „Religion im Umbruch. Deutschland 1870-1918“. Die Humboldtsche Alternative in der Deutung Fontanes scheint historisch der Unwirksamkeit und Bedeutungslosigkeit anheimzufallen, denn: „Die Konfessionsspaltung und die protestantisch-lutherische Tradition haben bewirkt, daß die deutschen Parteien so stark von Ideen und Theorien und Weltanschauungen bestimmt waren, die politische Kultur von ‚Glaubensbekenntnissen‘, wie es in den Wahlkämpfen immer wieder hieß, und vom Rigorismus. […] Als die kirchlichen Bindungen des Protestantismus sich abschwächten, war die Neigung zu politischem Glauben, zu politischen Heilsmythen oder Ersatztheologien groß.“[11]

In dem Fontane-Gedicht Lebenswege zieht die Sprechinstanz eine nüchterne, resignierte Bilanz. Aus der ersten Strophe: „Rang gabs nicht, den verlieh das »Gedicht« […]“. Aus der zweiten Strophe:

„Ich bin noch immer, was damals ich war,

Ein Lichtlein auf demselben Altar,

Aus den Leutnants aber und Studenten

Wurden Generäle und Chefpräsidenten.“

Die folgenden drei Strophen sind nur noch Zweizeiler; die letzten beiden imitieren sogar die dramatische Stichomythie – bloß, man hat sich nichts mehr zu sagen – außer Floskeln, Banalitäten und Schweigen (So deute ich die Auslassungszeichen, die wunderbar performativ das Nichts dieser Kommunikation zeigen! – mit Reimen, die das Ganze zwar zusammenhalten, aber inhaltlich, gelinde gesagt, kaum korrespondieren.):

„Und mitunter auf stillem Tiergartenpfade,

Bei »Kö’gin Luise« trifft man sich grade.

»Nun, lieber F., noch immer bei Wege?«

»Gott sei Dank, Exzellenz … trotz Nackenschläge …«

»Kenn ich, kenn ich. Das Leben ist flau …

Grüßen Sie Ihre liebe Frau.«“[12]

Harmlos kommt er daher, dieser Horror einer sich militarisierenden Gesellschaft mit ihren leeren Floskeln. Dieses Reden ohne jegliche Anteilnahme und Empathie. Fontane (?) reduziert auf F., nur noch ein Buchstabe wie in einem Formular. Um das Gedicht, die Kunst, die den Adel und den Idealismus der Gleichheit einst herstellte, ist es geschehen. Karriere macht mann mit Krieg und Politik. Die Gesellschaft gliedert sich in Kasten: das Lichtlein trifft Seine Exzellenz.[13] Im Grunde ist dies eine Elegie, ein Gedicht über den Tod des Gedichtes. Aber auch über den geistigen Tod einer Gesellschaft. So beobachtete der Däne Georg Brandes: „Hier hörten Heiberg Hegel und Kierkegaard Schelling. Damals besuchte man das Berlin der Philosophie und der geistigen Revolutionen, jetzt durchquert man das Berlin Bismarcks, die Hauptstadt der Politik und der Militärdespotie.“[14]

Die Gräber der Humboldts: Kein Kreuz, sondern die Antike, so deutet es der Wanderer. Warum die Antike? Weil es eben bis zur Geburt Jesu von Nazareth kein Christentum gab. Das Heil scheint nicht mehr in den tradierten Ausformungen dieser Religion zu liegen. Da hinter stehen aber auch, systematisch gesehen, die nicht einfache Frage nach den Motiven der Säkularisierung, die hier Fontane narrativ präludiert, und eine schwierige Debatte: „Karl Löwith und andere Geschichtsphilosophen haben die These vertreten, daß die Idee des Fortschritts ihrer sinnstiftenden Funktion nach eine weltliche bzw. verweltlichte (säkulare) Entsprechung für die heilsgeschichtliche Idee der Vorsehung und die Idee der individuellen Unsterblichkeit sei. Der Philosoph Hans Blumenberg hat gegen diese Auffassung kritisch eingewandt, sie nehme unausgesprochen wieder die Beweislast eines christlichen Monopols der Welterklärung auf sich.“[15]

Der Ichthyosaurier, ein Relikt des Mesozoikums, steht pars pro toto für einen Epochenumbruch: für den Siegeszug der Naturwissenschaften. Aber ebenso sind die Gräber der Humboldts – mit ihren wissenschaftlichen und politischen Leistungen – eine Allegorie oder besser ein Modell, beseelt von einer Neugier für das Alte (sei es, Sprachen wissenschaftlich zu beschreiben) oder das Andere (neue Länder wie Südamerika beispielsweise zu erkunden[16]) oder einst zukunftsweisende Bildungssysteme zu schaffen – die heute aus ökonomischen Gründen ruiniert werden und sich in einem fatalen Nihilismus befinden, der suggeriert, Wissenschaft sei technokratisch machbar, und der die Illusion schafft, sich selbst verwaltende Sichselbstverwaltung mache die Dinge verfügbar. Hans Blumenberg resümiert die Haltung, die dagegen aus den Gräbern der Humboldts spricht: „Humanität kommt aus der Gemeinschaft der Ungewissheit.“[17] Dies ist ein Geschenk, das uns kein Fundamentalismus geben kann: aufzubrechen in ein wunderbares Universum, vielleicht scheiternd – aber nicht ohne Hoffnung! Gewiss geht es hier um eine bestimmte Idee, um ein Ideal von Antike: ihre Bildungs- und Kulturpotentiale, ihre Literatur und Philosophie – und nicht etwa z.B. um die schrecklichen Formen der Sklaverei oder des römischen Imperialismus. Wenn wir die Brücke zu jener idealen Antike verlieren (… eine Brücke, die unsere Bildungsmaschinerien gerade vernichten), verlieren wir die Wurzeln zu Europa und zu einer bestimmten Form dessen, was Menschen im Guten schaffen können, alle Menschen im Grunde (und nicht nur die Europäer): „Gerade als die Götter schon nicht mehr da waren und Christus noch nicht gekommen, gab es diesen einzigartigen Augenblick in der Geschichte, von Cicero bis Marc Aurel, da stand der Mensch allein. Nirgends sonst finde ich diese besondere Majestät.“[18]

Wir sind Wanderer durch den Kosmos, ach, wir schweifen umher. Aber das ist nur die deutsche Übersetzung für Planeten.[19]

Markus Pohlmeyer lehrt an der Europa-Universität Flensburg

[1] Th. Fontane: Wanderungen durch die Mark Brandenburg, Erster Band, in: Ders.: Werke, Schriften und Briefe, hg. v. W. Keitel u. H. Nürnberger, 3. Aufl., Darmstadt 2002, 351.

[2] Fontane: Wanderungen (s. Anm. 1), 351

[3] A. v. Humboldt: Über das Universum. Die Kosmosvorträge 1827/28 in der Berliner Singakademie, hg. v. J. Hamel u.a., Frankfurt am Main u. Leipzig 1993, 82.

[4] Vgl. dazu auch R. Schoch (Hg.): Saurier. Expedition in die Urzeit, Ostfildern 2007. Oder M. J. Benton: Paläontologie der Wirbeltiere, übers. v. H.-U. Pfretzschner, München 2007, 263-265.

[5] „Alexander von Humboldt, + 16.5.1859; F.s Besuch in Tegel 21.4.1860.“ zitiert nach: Anmerkungen zu Band 2, in: Th. Fontane: Wanderungen durch die Mark Brandenburg, Dritter Band, in: Ders.: Werke, Schriften und Briefe, hg. v. W. Keitel u. H. Nürnberger, 3. Aufl., Darmstadt 2002, 1018.

[6] H. Blumenberg: Gerade noch Klassiker. Glossen zu Fontane, München – Wien 1998, 71. Vgl. dazu auch Alexander von Humboldt: Das graphische Gesamtwerk, hg. v. O. Lubrich, 3. Aufl., Darmstadt 2016, 28.

[7] Th. Fontane: Wanderungen durch die Mark Brandenburg, Zweiter Band, in: Ders.: Werke, Schriften und Briefe, hg. v. W. Keitel u. H. Nürnberger, 3. Aufl., Darmstadt 2002, 169 f.

[8] Vgl. dazu F. J. Bauer: Das >lange< 19. Jahrhundert (1789-1917). Profil einer Epoche, 3. Aufl., Stuttgart 2010, 37.

[9] Bauer: 19. Jahrhundert (s. Anm. 8), 37.

[10] N. Kermani: Ausnahmezustand. Reisen in eine beunruhigte Welt, 6. Aufl., München 2016, 212.

[11] T. Nipperdey: Religion im Umbruch. Deutschland 1870-1918, München 1988, 156 f. Die fürchterliche Folge dieser Stimmungslagen war ja auch, dass das Dritte Reich konsequent den (christlichen) Heilbringermythos neu besetzten konnte und für sich reklamierte – warum dies überhaupt möglich war, führt in einen Abgrund … Vgl. dazu R. Guardini: Der Heilbringer in Mythos, Offenbarung und Politik. Eine theologisch-politische Besinnung, Stuttgart 1946.

[12] Alle Gedicht-Zitate hier entnommen aus T. Fontane: Lebenswege, in: Das große deutsche Gedichtbuch. Von 1500 bis zur Gegenwart, hg. v. K. O. Conrady, Lizenzausgabe 1995 für die Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 368. Zu Fontane vgl. auch M. Swales: Epochenbuch Realismus. Romane und Erzählungen, Berlin 1997.

[13] Wichtig: ich gleiche das Gedichte hier nicht mit Fontanes Biographie und tatsächlichem literarischen Ruhme ab!

[14] G. Brandes: Berlin als deutsche Reichshauptstadt. Erinnerungen aus den Jahren 1877-1883, übers. v. P. Urban-Halle, hg. v. E. M. Christensen – H.-D. Loock, Berlin 1989, 4.

[15] Bauer: 19. Jahrhundert (s. Anm. 8), 41 f.

[16] Vgl. dazu auch O. Ette: Alexander von Humboldt und die Globalisierung. Das Mobile des Wissens, Frankfurt am Main u. Leipzig 2009.

[17] Blumenberg: Klassiker (s. Anm. 6), 71.

[18] G. Flaubert (1861), zitiert nach: R. Harris: Dictator. Roman, übers. v. W. Müller, München 2015, 11.

[19] Vgl. dazu F. Kluge: Etymologisches Wörterbuch der deutschen Sprache, 24. Aufl., Berlin – New York 2002, 706.

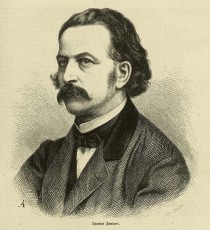

Foto Fontane: gemeinfrei. Quelle.