Django de lettres

Django de lettres

– Was ein Mensch tut, verrät immer mehr über ihn als das, was er sagt. Es zeigt, wer er wirklich ist und was wiederum die Gesellschaft mit ihm gemacht hat. Menschen dabei zu beobachten, wie sie sich durch ihr Handeln öffnen, kann im Kino spannender sein als Monster und Verfolgungsjagden. Das Prinzip „Show, don’t tell“ exerziert Steve McQueen in „12 Years a Slave“ gnadenlos durch. In Szenen, die geduldig die Absurdität zeigen, auf der auch unsere guten Freunde, die moralisch so überlegenen, bibelfrommen Amerikaner bis ins letzte Jahrhundert ihre Wirtschaftsmacht aufgebaut haben: die Sklaverei. Von Christopher Werth.

Aber warum das Ganze, warum dieser Film? Jeder weiß, die Sklaverei war ein Fehler, es war böse und die meisten Amerikaner, sogar die im Süden, würden das zugeben. Was bringt der Film da Neues an Erkenntnissen? Reicht es nicht, wenn Django bei Tarantino die Sklavenhalter erst abschlachtet, dann noch mal in die Luft jagt, um cool mit seiner Süßen in den Sonnenuntergang zu reiten?

Während „Django“ leider nur ein Märchen ist, basiert „12 Years a Slave“ auf Realität. Nach seiner Zeit als Sklave hat Solomon Northup im Jahr 1853 das dem Film zugrunde liegende Buch geschrieben und sich politisch engagiert. Solomon Northup ist der Anti-Django. Anstatt zu ballern, beobachtet und denkt er lieber. Statt Gift versucht er immer wieder Tinte für einen Brief herzustellen. Ein feiner, gebildeter Herr der besseren Gesellschaft New Yorks, der sich einen Namen gemacht hat. Bis er, wie eine Figur von Kafka, aus seinem Leben fällt: Plötzlich wacht er in Ketten gelegt als Sklave auf. Als Niemand. Als namenlose Rohware auf dem Weg zum Markt.

Station um Sation wird die Reise schlimmer. Die Auktion beim lässigen Sklavenhändler (Paul Giamatti), die ersten Erfahrungen beim gemäßigt bösen Erstbesitzer (Benedict Cumberbatch), die Begegnung mit der personifizierten Grausamkeit in Form von Baumwollplantagen-Boss Master Epps (Michael Fassbender). Bis zum Ende betrachtet Solomon Northup das ganze Prinzip von Herren und Sklaven von außen. Er kann und will es einfach nicht fassen.

Damit bringt der Film eine neue Perspektive ins Spiel, die die unbegreifliche Monströsität der Sklaverei gnadenlos und genau vorführt: Ein moderner, aufgeklärter, uns im 21. Jahrhundert nicht unähnlicher Mann, taucht – wie der Zuschauer – in die mit Bibelversen und Kadavern gefüllte Jauchegrube der amerikanischen Geschichte. Die Perspektive des intellektuellen Beobachters behält Solomon Northup bei. Sie hilft ihm zu überleben, sich auch von seinem entwürdigten Körper zu distanzieren, ein Jemand zu bleiben.

Nur wenige Male gerät er aus der Fassung und verliert seine Haltung. Als er mit einer Pistole an der Schläfe gezwungen wird, seine Mitsklavin Patsey wegen eines Stücks Seife die Haut vom Rücken zu peitschen. Als sich bei einer Beerdigung die Denkfalte auf seiner Stirn löst und er schließlich aus vollem Hals in den Gesang seiner Mitsklaven miteinfällt.

Und die Musik. (Ist es nicht ein Wahnsinn, dass in der Zeit der Sklaverei Musik entstanden ist, aus der sich Blues, Rock’n Roll, Soul, Jazz, und Hip Hop entwickelt haben?) Warum hat McQueen, der bildende Künstler und Indie-Arthouse-Filmer, ausgerechnet den Meister der großen Hollywood-Blockbuster-Filmmusik engagiert? Weil Hans Zimmer es kann. Die Musik bildet das Skelett des Films. Etwas, was den Zuschauer durch den Film trägt. Vielleicht ein wichtiges Zugeständnis an unsere Seh- und Hörgewohnheiten, um den Film durchhalten zu können. Und das lohnt sich.

„12 Years a Slave“ seziert genau wie Menschen unter extremsten Umständen reagieren. Die Sklavenhändler und ihre Kunden. Die Sklavenhalter und ihre Familien. Die Sklaven und ihre Mitsklaven. Was tun sie? Was macht das Ganze mit ihnen? Die Kamera von Sean Bobbit hält drauf. Und wir haben alle Zeit der Welt, diese Szenen anzuschauen. Szenen, die teilweise so genau komponiert sind, dass ein Wimpernschlag wirkt wie eine Explosion.

Für Solomon gibt es ein Happyend. Aber man weiß, es ist die Ausnahme. Bis heute. Experten schätzen die Zahl der Menschen, die weltweit versklavt werden, auf 27 Millionen.

Christopher Werth

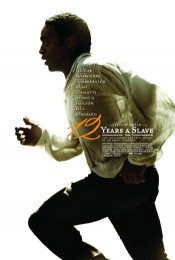

12 Years a Slave, USA 2013.

Regie: Steve McQueen. Buch: Solomon Northup (basiert auf seinem Buch „Twelve Years a Slave“ von 1853), John Ridley (Drehbuch). Musik: Hans Zimmer. Kamera: Sean Bobbit. Schauspieler: U.a. Chiwetel Ejiofor, Michael Fassbender, Lupita Nyong’o, Benedict Cumberbatch, Brad Pitt. Dauer: 2 Std. 13 Min. Mehr zu dem Film hier.