,,Ein Zeichen sind wir, deutungslos“

,,Ein Zeichen sind wir, deutungslos“

Diese Worte kritzelte Hölderlin kurz vor seinem Verstummen in einen Gedichtentwurf. Für ihn selbst allerdings gilt das Gegenteil: an kaum einem anderen Dichter haben die Deuter so oft die eigene Feder erprobt. Dieses Mal höchst erfolgreich, findet Gisela Trahms.

An einem grauen, mehr als zweihundert Jahre entfernten Horizont erkennen wir jene Gestalten, die Deutschlands literarischen Ruhm begründeten: Goethe, Schiller, die Brüder Schlegel, die Romantiker… Dazu die Orte: Weimar, Jena, selbst Berlin – bequem beieinander, überall hin ausstrahlend, ein grandios verflochtenes Wurzelwerk. Hin und wieder freilich stolperte jemand und kam zu Fall: Lenz. Kleist. Und Hölderlin.

„Hölderlin: das sind Verse und Strophen, bei denen unsere Brust sich zu weiten scheint, … ein Licht ist da, wie man es sonst nur in den Bergen sieht oder am Meer“, schreibt Peter von Matt in seinem Vorwort. Das Licht leuchtet von 33 Gedichten, kommentiert von 30 Autoren mit Texten, die selten länger sind als drei Seiten. Obwohl nirgends erwähnt, macht spätestens der Name des Herausgebers Marcel Reich – Ranicki klar, worum es sich handelt: um eine Zusammenstellung jener Beiträge aus der „Frankfurter Anthologie“ der FAZ, die sich mit einem Hölderlin-Gedicht beschäftigen.

Das bedeutet, dass manche Texte schon manches Jahr auf dem Buckel haben. Staunenswert, wie wenig bis gar nicht man ihnen das anmerkt. Es ist, als hätten die Gedichte in ihrer ungeheuren Konzentration auch die Interpreten gezwungen, allen Zeitgeist beiseite zu lassen. In manchen Fällen hat bereits die Kombination von Gedicht und Deuter einen genialischen Zug: Wer außer Ernst Jandl brächte es fertig, so anrührend, prunklos und wahrhaftig über Hölderlins berühmtestes Gedicht „Hälfte des Lebens“ zu schreiben? Und jenem fatalen „Tod für’s Vaterland“ („Die Schlacht / Ist unser! Lebe droben, o Vaterland, / Und zähle nicht die Toten!“) lässt Wolf Biermann wohlwollend Gerechtigkeit widerfahren, um dann mit aller Deutlichkeit zu resümieren: „Der Gedanke, dass Menschen bereit sind, für ein besseres Leben zu kämpfen und auch zu sterben, ist mir geläufig und bleibt auch gut und richtig. Was stört uns also an Hölderlins Gedicht? Es ist dieser Gestank der Begeisterung.“

Schätzenswerte Worte.

Überhaupt: an glanzvollen Formulierungen ist der Band reich. Peter von Matts einleitendes Portrait des Dichtes ist ein Juwel. Aber auch andere Autoren bewegen sich auf Augenhöhe mit ihrem Gegenstand. „Heimat“, schreibt Rüdiger Görner über das Gedicht gleichen Titels, „nennt sich das, was man nicht bewältigt, was sich aber unserer bemächtigt, und das gewöhnlich dann, wenn wir es am wenigsten erwarten.“ Anlässlich von „Hyperions Schicksalslied“ zieht Ruth Klüger die herbe Bilanz: „Einmal erwachsen, ist der Mensch wie fallendes Wasser.“ Solche Sätze (von denen es eine Menge gibt) erschließen nicht nur die Gedichte, sondern auch die eigenen Erfahrungen.

Was Hölderlins Texte so außerordentlich, so quer zur eigenen Zeit wie auch zur unseren macht, ist ihre Form, die klassischen Mustern folgt. Keine Reime, die das Behalten erleichtern, dafür genau festgelegte Wechsel von betonten und unbetonten Silben, ein Schwingen über Vers- und Strophenenden hinweg und grammatische Konstruktionen von nie wieder erreichter Kühnheit und Anmut. Die Freiheiten der Wortstellung im Satz werden genutzt bis über alle Grenzen der Konvention hinaus – wenn sich je jemand eine eigene Sprache schuf, dann Hölderlin. Dazu das Pathos, der hohe Ton – nicht jedermanns Sache, schon gar nicht heute.

Aber: Wem wäre je ein solcher Wundertext gelungen wie „Hälfte des Lebens“? Eine solche Strophe (in „Abendphantasie“):

„Wohin denn ich? Es leben die Sterblichen

Von Lohn und Arbeit; wechselnd in Müh’ und Ruh’

Ist alles freudig; warum schläft denn

Nimmer nur mir in der Brust der Stachel?“

Oder, im Gedicht „An die Hoffnung“: „wenig lebt’ ich; doch atmet kalt / Mein Abend schon.“

Durch Mark und Herz fahrende Worte und wir spüren: Da löst sich einer vom Horizont und kommt auf uns zu.

Verborgen, geliebt

Die Anordnung der Gedichte folgt der Chronologie ihrer Entstehung. Bei anderen Dichtern hieße das vielleicht: Erste Versuche, Reife, Verharren in der Routine des Erreichten. Bei Hölderlin bedeutet es: Gipfelhöhe und taumelnder, irreversibler Absturz. Und die Intensität, mit der uns dieser in den letzten sieben Gedichten dieses Bandes begegnet, macht schaudern. Meisterschaft und innovative Kräfte brechen weg, nur noch einzelne Strophen gelingen, dann Verse, dann nichts mehr.

Nach dem Zusammenbruch lebte er noch 35 Jahre, wurde zur bestaunten Skurrilität. Auf Verlangen beschenkte er seine Besucher mit gereimten Gedichtchen, die er mit Phantasienamen („In Unterthänigkeit, Scardanelli“) signierte. Peter von Matt zitiert einen Satz aus dem „Hyperion“: „Wie ich jetzt bin, habe ich keinen Namen für die Dinge.“ Aber von Matt betont auch, welche Beseligung, welche Freude in den Gedichten der klaren Jahre pulsiert: „Und voll mit wilden Rosen“.

Hölderlin kann den Leser putschen bis zum Rausch. Wenige Dichter haben ein so dichtes eigenes Wurzelwerk erzeugt wie er. Von den Unzähligen, die über ihn schrieben, sei nur der südafrikanische Nobelpreisträger J.M. Coetzee genannt, in seinen Romanen ein Autor strengster Nüchternheit. Dennoch bleibt Hölderlin ein Verborgener. Für den, der die erste Begegnung mit ihm sucht, aber auch für den aficionado, der brillante Deutungen zu würdigen weiß, ist dieses Buch ein Schatz.

Gisela Trahms

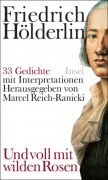

Friedrich Hölderlin: Und voll mit wilden Rosen.

33 Gedichte mit Interpretationen. Hg. v. Marcel Reich – Ranicki. Gebunden.

Insel Verlag Frankfurt/Main 2009. 180 Seiten. 22,80 Euro.