Der Tod in Manila

Der Tod in Manila

John Irving im Culturmag-Interview über Wunder, Heilige und Hellseher — und über das Schreiben an seinem neuen Roman, der eigentlich ein Film werden sollte.

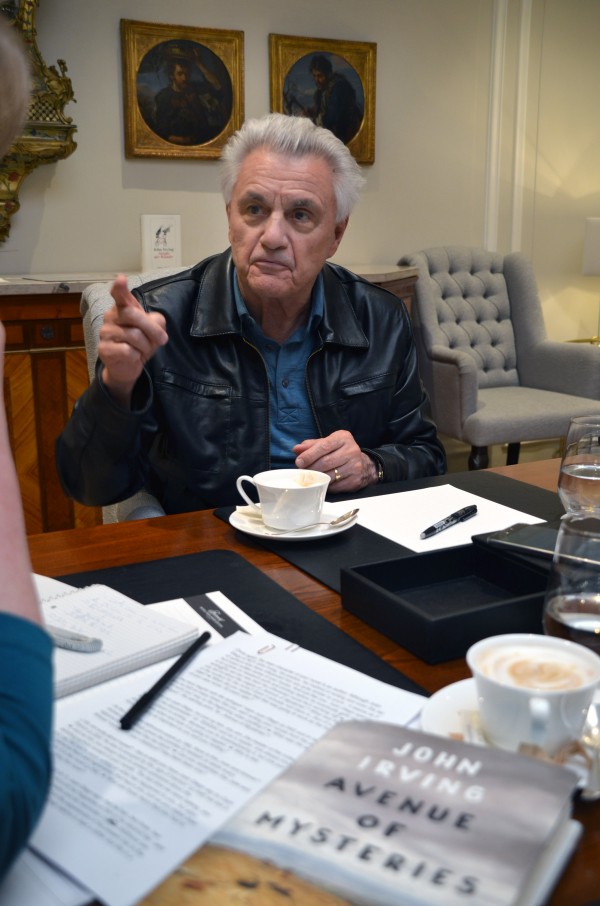

Eigentlich würde er lieber in seiner Wahlheimat Toronto an seinem Schreibtisch sitzen und schreiben – doch seit im November letzten Jahres sein neuer Roman „Straße der Wunder“ erschien, ist der amerikanische Erfolgsautor John Irving mit wenigen Unterbrechungen auf Promotion- und Lesetour. Jetzt führte ihn sein Weg auch nach Hamburg. Dort trafen Petra Vesper und Frank Schorneck den 74-jährigen Autor, der körperlich und mental weit entfernt ist von der Hauptfigur seines Buches, dem Schriftsteller Juan Diego. Und anders als dieser, scheut Irving auch den öffentlichen Auftritt nicht und sprach vor seiner ausverkauften Lesung im Thalia-Theater über die Arbeit an seinem neuen Buch, dessen Wurzeln weit in der Vergangenheit liegen, über seine kritische Distanz zur katholischen Kirche und welche Rolle Thomas Mann für „Straße der Wunder“ spielt. Da wurde aus dem ursprünglich angesetzten 20-Minuten-Interview schnell ein knapp einstündiges Gespräch, das auch den Tod nicht ausklammerte.

Culturmag: Wieder einmal ist die Hauptfigur Ihres neuen Romans ein Schriftsteller. Obwohl Juan Diego nicht John Irving ist, hat er doch viel mit Ihnen gemein – er scheint sogar einige Ihrer Bücher geschrieben zu haben… Und so wie Sie, so sagt auch Juan Diego, dass „jede Geschichte mit dem Epilog“ beginne. Was war der tatsächliche Epilog, der Ausgangspunkt für „Straße der Wunder“? Reicht der Kern der Geschichte tatsächlich zurück bis zu Ihrem Roman „Zirkuskind“ aus dem Jahr 1994, aus dem hier einige Motive aufgegriffen werden?

John Irving: Dass Juan Diego ein Schriftsteller ist, ist für den Roman nicht so wichtig. In nur fünf meiner Romane ist die Hauptfigur ein Schriftsteller. Und einmal ein Schauspieler, was so ziemlich aufs Gleiche hinausläuft. Und in jedem Fall, in dem ich mich dafür entscheide, den Protagonisten zu einem Autor oder einem Schauspieler zu machen, mache ich das nicht etwa aus Interesse an mir oder am Schreiben, sondern weil ich will, dass diese Person mehr in ihrer Phantasie lebt als in der Realität. Weil ich dieser Person etwas zustoßen lassen möchte, was ihr nur aufgrund dieser Weltabgewandtheit zustoßen kann. Hierin liegt die Gefahr für sie. Ruth Cole in „Witwe für ein Jahr“ bezahlt eine Prostituierte dafür, dass sie ihr und einem Freier zusehen kann. Ich kenne keine Frau, die das tun würde – sofern sie keine Schriftstellerin ist, die über eine Idee grübelt, die ihre Phantasie beschäftigt. Juan Diego ist eher eine Gefahr für sich selbst in der Art, wie er als alter Mann in seinen Erinnerungen lebt und wie wenig er von der realen Welt um sich herum versteht.

In nur zwei der „Schriftstellerromane“ gebe ich dieser Figur meine eigenen Charakterzüge. Ja, es stimmt, dass Juan Diego nicht autobiographisch schreibt, sondern imaginär. Ja es stimmt, dass viele seiner Eigenschaften auch auf mich zutreffen. Und ich schenke ihm sogar Romane, deren Titel und Inhalte an Romane erinnern, die ich geschrieben habe. Das habe ich auch schon bei Danny in „Letzte Nacht in Twisted River“ so gemacht, den habe ich wie mich selbst angelegt. Aber auf der anderen Seite habe ich Garp oder auch Ruth Cole zu komplett entgegengesetzten Schriftstellertypen gemacht, zu Schriftstellern, die etwas persönlich erleben müssen, bevor sie darüber schreiben können.

Die schwierigere Frage ist die nach dem Ursprung des Romans, denn 20 Jahre lang war diese Geschichte lediglich ein Drehbuch. Es sollte ein Film werden, nie ein Roman. Es existierte bereits, bevor ich die Arbeit an ‚Zirkuskind‘ aufnahm. Ich hatte schon zwei Drehbücher über Kinder in indischen Zirkussen geschrieben, bevor ich jemals nach Indien gereist bin, um die Kinder dort zu sehen. Zum ersten Mal reiste ich im Winter 1990 nach Indien, wo ich den gesamten Januar mit dem Great Royal Circus in Ahmedabad, Gujarat, im Norden Indiens, verbrachte. Die Recherche über Kinderartisten führte den Regisseur Martin Bell und mich nach Mumbai. Wir besuchten Jesuitenschulen und Waisenhäuser, denn ich wusste um die Herkunft der Kinderartisten in indischen Zirkussen: Sie kommen aus armen und unterprivilegierten Verhältnissen. Das Ganze war also schon 1988, 1989 ein Drehbuch.

Die Jesuiten spielten bereits eine Rolle, der Junge war bereits ein Krüppel – wenn auch durch einen Elefanten verletzt, nicht durch einen Mülllaster. Seine jüngere Schwester war bereits hellsichtig veranlagt, sie konnte die Gedanken von Menschen und Tieren lesen – und einer der Missionare war bereits schwul und er würde wegen der Liebe zu einem Mann an seiner Berufung scheitern. Sieben Jahre lang existierte der größte Teil der Story und spielte in Indien. Dann gaben der Regisseur und ich den Plan auf, den Film in Indien zu realisieren – die Zusammenarbeit mit der indischen Regierung war sehr kompliziert. Und so verlegten wir 1997 die Geschichte nach Mexiko. Als ich zum ersten Mal Oaxaca besuchte, die Kinderartisten in Mexikanischen Zirkussen sah, einen Blick in Waisenhäuser warf und zum ersten Mal auf die ‚ninos de la basuera‘ traf, die Müllkippenkinder, als ich die Feuer schwelen sah… – alles an der Story war besser, glaubwürdiger, wahrhaftiger in Mexiko.

Martin Bell und ich wünschten uns, von Beginn an Mexiko ins Auge gefasst zu haben. Denn sowohl von den Kinderartisten in Indien als auch von denen in Mexiko hatten wir ursprünglich durch Martins Frau, der Fotografin Mary Ellen Mark, die im letzten Mai gestorben ist, erfahren. Ich hatte Fotos von Kindern gesehen, die in Indien und Mexiko in Zirkussen auftraten. Und aufgrund der Intensität dieser Fotos und in dem Bewusstsein, dass diese Kinder aus ärmlichsten Verhältnissen kommen, könnte man ja verleitet werden zu glauben, dass der Zirkus tatsächlich ihre Chance auf ein besseres Leben sei. Das könnte man leicht glauben, aber so ziemlich das einzige, was Mexikanische und Indische Zirkusse gemeinsam haben, ist: Die meisten haben kein Sicherheitsnetz. Daher gehen alle Artisten hoch unter der Kuppel ein großes Risiko ein, insbesondere die Kinder.

CM: Kinder in Gefahr – das ist ein Thema, das in Ihren Büchern immer wieder vorkommt. Das Schicksal der Zirkuskinder ist also der Kern dieses Romans?

JI: Dieses Thema – Kinder in Not oder Gefahr – interessiert mich immer und hat mich schon immer interessiert. In 13 meiner 14 Romane geht es um ein Erlebnis in der Kindheit oder Jugend einer Person, das sich als das wichtigste Ereignis im Lebenslauf erweist. Etwas geschieht in sehr jungen Jahren, das nicht nur unmittelbar das Leben des jungen Menschen verändert, sondern lebenslang nachwirkt. Das stellen wir fest, wenn wir dieser Person als Erwachsenem wieder begegnen. Das ist ein sich wiederholendes Sujet bei mir. Die einzige Ausnahme ist „Die vierte Hand“, mein kürzester Roman, wo Patrick keine Kindheit zu haben scheint. Aber in jedem anderen Roman ist das der Fall.

CM: Warum haben Sie das Drehbuch denn zum Roman umgearbeitet? Das ist ja eigentlich ein völlig anderes Genre. Sind die Filmpläne damit nach mehr als 20 Jahren nun endgültig begraben?

JI: Den Film wollen Martin und ich immer noch drehen – und er wird immer noch das sein, was er von Anfang an sein sollte. Er spielt nur in einem einzigen Jahr, 1970, als Juan Diego 14 ist und seine Schwester Lupe 13 – und erzählt nicht mehr als die Story dieses einen Jahres ihrer Kindheit, bis zu dem Moment, in dem Juan Diego mit Senor Eduardo und Flor Mexiko verlässt. Das wird das Ende des Films sein. Bruder Pepe, Rivera und der alte Hund Diablo bleiben zurück, weinen dem Flugzeug hinterher. Diese Szene gibt es im Buch nicht, aber im Film sagt Pepe in dieser Stelle, was er im Roman sagt, als die Jungfrau Maria weint und Pepe und Rivera wissen, dass die Priester Juan Diego nun gehen lassen werden. Das ist nämlich das Wunder: Dass die Katholiken diesen Jungen zwei schwulen Männern anvertrauen. Unmöglich – so etwas würde nie passieren, außer wenn sich die Jungfrau Maria persönlich einmischte. Wenn sich also in dem Film das Flugzeug entfernt und Pepe und Rivera sich die aufgewirbelten Hühnerfedern abwischen, wird Pepe sagen „Ich vermisse Dich bereits jetzt“, was er auch im Roman in der Kirche sagt als er erkennt, dass die Tränen der Jungfrau für Juan Diegos Abschied sorgen werden.

Aber eines Nachts in Mexico City, zwischen Weihnachten und Neujahr 2008/2009 –20 Jahre, nachdem Martin und ich das Projekt in Angriff genommen hatten – erkannte ich plötzlich, wie sehr die Geschichte gewinnen würde, wenn sie zunächst ein Roman wäre und erst dann ein Film. Was die Geschichte zum Roman macht, ist der Verlauf der Zeit. Romane sind sehr gut geeignet, das Verstreichen von Zeit darzustellen. Filme können das weniger gut, sie wirken am besten, wenn sie nur ein kleines Zeitfenster beleuchten, sonst muss viel getrickst oder mit unterschiedlichen Schauspielern für eine Rolle gearbeitet werden. Ich sagte in jener Nacht zu Martin: „Wenn das ein Roman wäre, würde ich ihn 40 Jahre später beginnen lassen, wenn Juan Diego sich auf dem Weg zu den Philippinen befindet, um das Versprechen einzulösen, das er dem Gringo in der Badewanne gegeben hat.

Er macht diese Reise tatsächlich – und erst, wenn wir ihn als älteren Mann erleben, können wir wirklich verstehen, wie viel wichtiger seine Vergangenheit für ihn ist als die Gegenwart. Um wieviel lebendiger er mit 14 Jahren in Mexiko ist als er jemals als Erwachsener sein würde. Er ist jetzt 54 Jahre alt, doch seine Bewegungen sind die eines 74-jährigen oder sogar 84-jährigen. Wir würden sehen, dass sein Erwachsenenleben wie in Zeitlupe, wie im Traum abläuft; er ist stets halb schlafend, von Medikamenten benebelt, sich seiner Umgebung kaum bewusst, wohingegen die ganze Kindheitsstory klar fokussiert und rasant abläuft. Damals ist er ein sehr geistesgegenwärtiger und aufmerksamer Junge, als Erwachsener ist er die meiste Zeit betäubt, weggetreten. Und da war mir klar, dass ich nur so darstellen kann, wie verheerend, wie lebensverändernd Kindheitserlebnisse für einen Charakter sein können, wenn wir ihm als älterem Menschen wieder begegnen. Anders kann man es gar nicht zeigen.

Doch da ist noch ein anderer Effekt: Wenn wir ihn auf seiner Reise zu den Philippinen begleiten, ermöglicht das eine direkte Gegenüberstellung: Ich kann vor und zurückspringen – von hell und klar zu nebelig und trüb. Jedesmal, wenn Juan Diego seine Augen schließt und in den Schlaf abgleitet – Bang! – befindet er sich Mexiko. Mit jedem Betablocker, den er einnimmt, kehrt er dorthin zurück. Er ist wieder lebendig – lebendiger als in der Gegenwart

Die ganze Struktur des Romans, seine Architektur, stand klar vor meinen Augen. Und dann sagte ich zu Martin: „Erinnerst Du Dich an diese Szene, in der Rivera über Juan Diegos Fuß gefahren ist und ihn zur Jungfrau Maria trägt in der Hoffnung, dass ein Wunder ihn heilen möge, und wo die Jungfrau nichts tut? Sie wird. Eines Tages wird sie etwas tun. Und was sie mit ihren Tränen bewirkt, ist ein großes Wunder. Die Jungfrau Maria tut, was Lupe schon immer von den Jungfrauen verlangt hat: „Zeig mir etwas!“, sagt Lupe, „Du warst also mal ein Wunder vor 200 Jahren. Großartig. Was kannst Du jetzt für mich tun? Zeig’s mir!“ Nun, Maria tut es…

Aber das ist nur die Kindheitsgeschichte. Ich dachte mir, an dem Tag, als Juan Diego zu ihren Füßen liegt, an dem Tag als sie nichts tut, an dem Tag an dem sie kein Wunder vollbringt, ist sie dazu nicht in der Stimmung, wie Lupe sagen würde. „Die Jungfrauen arbeiten heute nicht“, sagt sie. In diesem Moment, wo der verletzte Junge zu ihren Füßen liegt, verschwindet eine Sekunde lang der Schmerz und Juan Diego sieht die beiden verhüllten Frauen im Kirchenschiff, die um etwas trauern – so wie man es in Kirchen häufig sieht. Man weiß nicht, ob jemand gerade gestorben ist oder ob es der zwanzigste Todestag von jemandem ist. Es könnte beides sein. Die beiden Frauen beten für jemanden, der gestorben ist, sie tragen Trauer. Und in dieser Sekunde denkt Juan Diego „Ich fühle keinen Schmerz, vielleicht sterbe ich gerade. Vielleicht bin ich schon tot und sie trauern um mich.“ Und in der Sekunde, als ihm dieser Gedanke durch den Kopf geht, kehrt der Schmerz zurück. Er weint wieder und als er das nächste Mal seinen Kopf dreht, sind die Frauen verschwunden und er denkt sich „Ok, ich sterbe doch nicht.“ Und ich dachte: Nicht jetzt…

CM: Dieses Mal nicht, aber als Leser ahnt man bereits, das Juan Diego diese zwei Gestalten wieder sehen wird…

JI: 40 Jahre später, wenn ich ihn zu den Philippinen schicke, werden diese zwei Gestalten auch dorthin reisen. Sie begleiten ihn. Er trifft sie im Flugzeug und er wird sie in der Guadalupe-Kapelle ein letztes Mal sehen, wo sie wieder Trauer tragen. Sie haben nur gewartet… Sie haben darauf gewartet, dass seine Zeit gekommen ist.

Ich glaube, ich hätte meine Hommage an Thomas Mann offensichtlicher machen können, wenn ich das Buch „Tod in Manila“ genannt hätte, denn hier haben wir einen Gustav Aschenbach-Moment. Wie Aschenbach weiß Juan Diego nicht, in welchen Schwierigkeiten er steckt – aber wir wissen es. Wir wissen, dass er ein Mann mit Herzproblemen ist, der seine Medikamente unregelmäßig nimmt. Wir wissen wie sehr neben der Spur er erscheint. Wir wissen, dass jeder andere, der sie trifft, es für unmöglich hält, dass Miriam und Dorothy Mutter und Tochter sind. Manchmal, wenn Juan Diego sie betrachtet, sieht Miriam aus wie die Jungfrau Maria und Dorothy wie Guadalupe.

Ich dachte mir, dass ich auch diese Geschichte erzählen möchte, von diesen Todesengeln, die ihn auf seiner Reise bis zum Ende seines Lebens begleiten, das von seiner Kindheit so überschattet ist. Seine Kindheit, die so viel heller, schärfer, schneller, lebendiger ist als diese langsame Reise, die mehr wie ein Traum oder eine Halluzination wirkt, als das sogenannte wahre Leben. Und ich dachte, ich muss das Teleobjektiv auf die Kamera setzen – dann sehe ich zwei Dimensionen dieses Mannes und nicht nur sein Leben als Kind. Ich sehe die Traurigkeit über den Verlust seiner Schwester, das Wunder, wie er aus Mexiko wegkam, das Wunder, dass er aus dem Waisenhaus gerettet und adoptiert wurde und so den Beschränkungen seines Lebens in Mexiko entkommen ist.

CM: Das meint Lupe also, wenn sie am Anfang des Buches zu ihrem Bruder sagt. „Wir sind das Wunder“? Ein Satz, den Juan Diego ganz am Ende, kurz bevor er stirbt, wiederholt. Ist das das Wunder seines Lebens?

JI: Ja genau. Außerdem ist Lupe natürlich ein anderer Typ meiner Figuren – die mittlerweile dritte –, die nicht nur Gedanken lesen kann (von Menschen und von Löwen), sondern die auch glaubt, in die Zukunft blicken zu können. Schon Lilly in „Hotel New Hampshire“ ist so eine Figur. Sie ist ebenfalls lebensmüde, sie springt aus dem Fenster. Sie tötet sich wegen der Zukunft, die sie auf sich zukommen sieht. Tatsächlich führt das, was Lilly in „Hotel New Hampshire“ tut, zum letzten Satz: „Bleib immer weg von offenen Fenstern“ ist eine Art zu sagen „Bring dich nicht um, lass dich von der Idee nicht verführen“. Lupe ist eine weitere Lilly. Zudem ist sie ein weiterer Owen Meany. Owen Meany glaubt, dass er in die Zukunft sehen kann. Er weiß, was ihm geschehen wird. Und er hat damit beinahe Recht.

JI: Ja genau. Außerdem ist Lupe natürlich ein anderer Typ meiner Figuren – die mittlerweile dritte –, die nicht nur Gedanken lesen kann (von Menschen und von Löwen), sondern die auch glaubt, in die Zukunft blicken zu können. Schon Lilly in „Hotel New Hampshire“ ist so eine Figur. Sie ist ebenfalls lebensmüde, sie springt aus dem Fenster. Sie tötet sich wegen der Zukunft, die sie auf sich zukommen sieht. Tatsächlich führt das, was Lilly in „Hotel New Hampshire“ tut, zum letzten Satz: „Bleib immer weg von offenen Fenstern“ ist eine Art zu sagen „Bring dich nicht um, lass dich von der Idee nicht verführen“. Lupe ist eine weitere Lilly. Zudem ist sie ein weiterer Owen Meany. Owen Meany glaubt, dass er in die Zukunft sehen kann. Er weiß, was ihm geschehen wird. Und er hat damit beinahe Recht.

Worin er sich täuscht, ist der Kern des Romans. Er glaubt, er stirbt als Held in Vietnam. Nicht ganz. Er wird als Held bei der Rettung vietnamesischer Kinder sterben, aber er wird in den Vereinigten Staaten sterben – wegen des Vietnamkrieges. Das ist ein Unterschied. Das ist es, was er nicht sieht. Wir wissen nicht, ob Lupes Vorahnungen der Zukunft, die sie fürchtet, richtig sind. Juan Diego verrät uns dreimal „sie ist nicht so gut darin, die Zukunft vorherzusagen wie sie Gedanken lesen kann“. Vielleicht ist sie nur ein einsames kleines Mädchen. Noch einsamer als die meisten 13 Jahre alten Mädchen, denn sie kann nur mit einem einzigen Menschen sprechen – und der Bruder, mit dem sie spricht, hört ihr nicht immer zu und übersetzt sie nicht immer wahrheitsgetreu.

Sie ist also einsamer als die durchschnittliche Dreizehnjährige. Aber in einem liegt sie richtig: Sie weiß ganz genau, wie sehr ihr Handeln Juan Diegos Zukunft beeinflussen wird. Sie weiß einen Weg, ihn aus dem Zirkus herauszubekommen. Sie weiß ganz genau, was passieren wird, wenn sie sich selbst den Löwen opfert. Sie ermöglicht also seine Flucht. Wovor sie solche Angst hatte, was sie sah, das werden wir nie erfahren. Das haben wir auch von Lilly nicht erfahren. Es ist das dritte Mal, dass ich beschlossen habe, einer meiner Romanfiguren einen Teil des Wissens abzutreten, das ich stets habe – denn ich weiß immer, was mit jedem geschehen wird, und es reizt mich manchmal zu schauen, was wohl mit einem Protagonisten passiert, insbesondere einem jungen Protagonisten, für den die Gabe, in die Zukunft blicken zu können oder dies auch nur zu glauben, kein Geschenk ist. Das ist eine schwere Bürde, ein Fluch für ein Kind. Was würdest Du tun, was würdest Du riskieren, um die Zukunft abzuwenden? Wenn Du glaubst, du weißt, was passieren wird und Dir diese Zukunft nicht gefällt?

CM: Ist Lupe Ihr Lieblingscharakter in diesem Roman?

JI: Nun, in meinen Büchern kommt es häufig vor, dass die wichtigste Figur nicht die Hauptfigur ist. Es ist eine Nebenfigur. Homer Wells ist die Hauptfigur in „Gottes Werk und Teufels Beitrag“, aber Dr. Larch ist die wichtigste. Der alte Abtreibungsarzt ist der Wichtigste. Ich glaube, dass Lupe die wichtigste Figur in „Straße der Wunder“ ist, obwohl sie nur eine kleine Rolle hat und nur in einem Teil des Romans auftritt. Wer sie ist und was sie tut, was sie sagt, bringt die Geschichte in Gang. Der einzige ähnlich wichtige Charakter ist die Jungfrau Maria. Sie vollbringt ebenfalls ein Wunder – und sie kommt durch…

CM: Aber Lupe hat die besseren Dialoge – filmisch gesprochen…

JI: Ja, das stimmt… Obwohl derjenige, der unzweifelhaft recht behält, der Müllkippenchef Rivera ist, über den sich die Kinder zu Beginn lustig machen. Einen „Marienverehrer“ nennt Lupe Rivera, aber am Ende, wenn die Jungfrau ihre Tränen geschickt hat, zeigt Rivera mit dem Finger auf die Statue und sagt zu den zwei alten Priestern: „Für sie bin ich hierher gekommen, nicht für Euch!“.

CM: Legt der Autor John Irving da nicht seiner Romanfigur seine eigene Kritik am Katholizismus in den Mund?

JI: Ich denke, Rivera spricht in diesem Moment für eine Menge guter Katholiken. Sie sind für das Wunder dort. Sie sind Gläubige, nicht wegen der Institution Katholische Kirche, sondern wegen der Wundergeschichte dahinter. Wegen der Jesus-Maria-Geschichte. Man kann keine große Kirche oder Moschee oder Synagoge betreten und sie leer vorfinden. Irgendjemand ist immer da. Irgendjemand bittet immer um etwas. Irgendjemand betet immer für etwas. Und diese Gläubigen fragen nicht den Rabbi oder den Mullah oder den Priester, sie gehen zur Quelle, sie bitten das eigentliche Wunder, ihnen zu helfen. Mohammed ist ein Wunder. Jesus und Maria sind ein Wunder. Das lieben die Leute, das macht sie zu Gläubigen. Nicht die immer rückwärtsgewandte, immer langsame und immer enttäuschende Institution des Glaubens. Es sind nicht die Institutionen, an die die Menschen glauben.

Selbst als Kinder sind Juan Diego und Lupe misstrauisch gegenüber der Kirche – wie die Katholiken 200 Jahre verstreichen ließen, bevor sie Guadalupe als eine ihrer Jungfrauen zu akzeptieren beschlossen. Selbst diese Kinder macht das misstrauisch. Und als älterer Mann bezieht Juan Diego gegen den Vatikan und die diversen Päpste mit ihrer Politik und ihren Strategien Position. Die von Menschenhand geschaffenen Regeln der Institution sind es, gegen die er immer anrennt. Aber er verdankt der Jungfrau Maria sein Leben. Es gibt da diese Stelle sehr früh im Buch, wo ich sage, dass die Müllkippenkinder Gläubige sind. Es ist kein Geheimnis, dass in jeder der großen Weltreligionen Armut und Glaube Hand in Hand gehen. Sie sind sehr eng miteinander verbunden. Aus den denkbar schlechtesten Bedingungen heraus entsteht das größte Bedürfnis und Verlangen nach Wundergeschichten. Es ist kein Zufall, dass so viele Menschen aus ärmlichen Verhältnissen tief gläubig sind.

CM: Sie haben zu Beginn erzählt, dass es nicht so wichtig sei, dass Juan Diego ein Schriftsteller ist, sondern dass er ein Mensch ist, der in seiner Einbildung lebt… Und selbst ganz am Ende des Romans, in dem Moment, als er stirbt, tut er das, was er am Besten kann: er erfindet etwas. Er malt sich das Leben aus, das er geführt haben könnte, das Leben eines Helden…

JI: Ja genau – und das ist der Moment, in dem er feststellt, dass er nicht wirklich am Himmel läuft, sondern er sich lediglich vorstellt, es getan zu haben.

CM: Als ich das Buch zugeklappt habe, hatte ich den Eindruck, dass Juan Diego am Ende seine Lebens ein trauriger Mann ist. Hat er das Leben verpasst, das er hätte führen können?

JI: Es stimmt schon, man kann diesen Eindruckt gewinnen… Er bedauert es ein wenig… Aber, vergessen Sie nicht: In dem Moment, als er in der letzten Minute feststellt ,Oh, ich habe mir das nur eingebildet, tatsächlich sterbe ich gerade‘ – in dem Moment also, als er realisiert, was mit ihm geschieht, ist sein nächster Gedanke ,Das ist schon alles‘. Der Tod verliert seinen Schrecken. Und das gibt ihm ein besseres Gefühl gegenüber Lupe, dieses Wissen besänftigt ihn: „Das ist also der Tod – mehr ist der Tod nicht.“ Der Tod ist wirklich kein großes Ding. Und er vergleicht den Tod mit einer Dunkelheit, die nicht gefürchtet werden muss.

CM: Die unbeleuchtete Dunkelheit?

JI: Ja, die unbeleuchtete Dunkelheit, von der Dorothy im Flugzeug sagt: „Mach dir darüber keine Sorgen, das ist nur die Bucht von Manila“. Doch ihm wird bewusst, dass es diesmal mehr ist als die Manilabucht. Aber das ist dann auch schon alles – mehr ist am Sterben nicht dran. Es fühlt sich sehr einladend an, vermute ich. Und es ist auch eine Möglichkeit zu sagen, dass er, egal wie ahnungslos er der realen Welt um sich herum gegenübersteht – und nicht einmal in der Lage ist, heraus zu finden, wie sein Mobiltelefon funktioniert – egal wie hilflos er auch als Reisender erscheint, er durchaus zu wissen scheint – fast wie Miriam und Dorothy –, dass das, was passiert, das ist, was erwartet wurde. Dass sich hier etwas erfüllt: Es sollte so passieren. Das ist der Gedanke: ,Oh, das ist es also, was immer passieren sollte. Ich sollte schon immer hier sterben‘. „Nicht jeder Zusammenstoß kommt überraschend“… Er begegnet dieser Situation ohne Überraschung.

CM: Als Autor ist Juan Diego der Meister des Kollisionskurses…

JI: Clark bezeichnet ihn so. Aber Clark hat auch einen Hang zu Übertreibungen. Mir scheint, dass es – verglichen mit mancherlei schrecklichen Todesarten in meinen Romanen – ein eher nicht so schlechter Tod ist. Seine Seele schließt Frieden mit Lupe. Er kämpft nicht gegen den Tod an. Er befindet sich in den sehr liebevollen Händen seines hingebungsvollen Schülers. Wir könnten uns alle glücklich schätzen, wenn wir jemanden hätten, der so über uns wacht und so um uns herumschwirrt, wie Clark es um Juan Diego tut. Er scheint seinen Frieden mit sich selbst und seinem Schicksal gemacht zu haben, lediglich der Autor in ihm bedauert ,Oh, ich werde „Die eine Chance, aus Litauen heraus zu kommen“ nicht mehr beenden. Zu schade, es ist eine tolle Geschichte, aber nun wird nichts mehr draus werden‘. Das ist so ziemlich der einzige negative Gedanke, den er hat. Und Miriam und Dorothy, die ihn auf seiner Reise in den Tod begleitet haben, tun, was sie immer tun: Sie verschwinden. Sie biegen um eine Ecke und sind weg.

CM: In gewisser Weise will Juan Diego sogar sterben, weil er seine Vergangenheit zurück haben will…

JI: Das tut er. Er weiß, dass er das Adrenalin manipuliert. Er weiß, dass er den Schub des Adrenalins vermisst. Und diesen Punkt wollte ich heraus stellen: Als er zu merken beginnt, dass mit Miriam und Dorothy etwas nicht stimmt – denn als er sie zum ersten Mal trifft, ist das sexuelle Verlangen alles, woran er denken kann, wie es bei einem in der Welt sexueller Beziehungen so naiven und unerfahrenen Mann nur sein kann – verführt ihn das nicht nur, sondern verunsichert ihn auch bezüglich der Dinge, die normale Menschen an den beiden Frauen wahrnehmen würden. Oder was er letztlich wahrnehmen sollte. Erst am Ende erkennt er es. Und letztendlich erkennt er auch, dass die einzige Möglichkeit, diese beiden aufzuhalten, ist, keinen Sex mehr mit ihnen zu haben. Und er stellt sich vor, dass wenn er dies täte, sie verschwänden. So sind sie aber nicht. Ich wollte sie behalten…

Normalerweise, wenn man eine literarische Figur entwickelt, dann fügt man mehr und mehr Details hinzu, je öfter man sie auftreten lässt. Aber diese beiden sollten immer unwirklicher werden. Jedes Mal, wenn wir ihnen begegnen, scheinen sie einen Teil an Substanz zu verlieren. Sie scheinen weniger wirklich zu werden. Selbst die Kinder im Hotel „Encantador“ in der Silvesternacht wissen, dass niemand schnell genug sein kann, einen Gecko mit der Gabel zu töten. Niemand kann diese Viecher einfangen. Niemand ist so schnell. Wer das kann, ist kein menschliches Wesen. Sogar die Kinder unter dem Tisch bemerken, dass dieser Frau etwas Unheimliches anhaftet. ,Die Frau, die einfach erscheint und verschwindet‘, sagt ein Kind. Ich hatte Spaß an den beiden, sie zu entwickeln – es ist, als wenn Du nicht ein Portrait malst, sondern mit einem fertigen Portrait beginnst und dann im Laufe der Geschichte mehr und mehr weg radierst, bis schließlich Miriam und Dorothy – bei aller Unterschiedlichkeit – sich mehr und mehr angleichen und man am Ende nicht mehr sagen kann, wer wer ist.

CM: Juan Diego kann sich nicht einmal mehr an den Sex mit ihnen erinnern und daran, wie dieser war…

JI: Genau. Es ist ein bewusstes Gehen in die entgegengesetzte Richtung. Schriftsteller verwenden gerne den Ausdruck „einen Charakter entwickeln“ – mit diesen beiden habe ich den Versuch unternommen, sie rückwärts zu entwickeln. Wenn wir sie zum ersten Mal treffen, sind sie sehr ausgeprägt, Miriam hat eine Art zu sprechen, Dorothy artikuliert sich auf vollkommen andere Weise. Miriam besitzt eine Art gebieterischer Schönheit, Dorothy ist eher grobschlächtig. Und dann verbleichen diese Besonderheiten und verschwinden bis zu dem Punkt, an dem Juan Diego des nachts aufwacht und nicht mehr sicher ist ob er allein ist oder jemand bei ihm. Er streckt seine Hand aus um zu fühlen, ob da jemand ist oder das Bett leer ist. Es hat Spaß gemacht, das zu schreiben.

CM: Aber Spaß scheint es Ihnen auch zu machen, über Ihr Schreiben zu reden… Über Juan Diego heißt es im Roman ja, dass er nur den schreibenden Teil des Schriftstellerdaseins mag, nicht den den Darüber-Reden-Part…

JI: Lassen Sie mich das anders beantworten – ich sage mal so: Es wäre kein Vergnügen für Sie, mit mir zu sprechen, wenn ich nicht den Anschein erweckte, das zu mögen. Wenn ich hier wie Juan Diego säße und einnickte, wenn ich nicht mit Begeisterung über mein eigenes Buch spräche, würden Sie sich fragen, warum Sie die Mühen auf sich genommen hätten, hierher zu kommen und mit mir zu sprechen. Ich erkenne an, dass das Teil des Berufes Schriftsteller ist. Aber ich fühle sehr wie Juan Diego, dass ich eigentlich lieber Bücher schreibe, als über sie zu reden. Das Jahr, in dem ich ein Buch veröffentliche, ist ein sehr langes Jahr für mich, und zwar nicht, weil ich das nicht mag, sondern weil – das darf man nicht vergessen – zu dem Zeitpunkt, an dem die englischsprachige Ausgabe im November 2015 erschien, das Buch für mich schon ein Jahr alt war. Es war schon ein Jahr alt und ich hatte längst damit begonnen, etwas anderes zu schreiben.

Ich habe dann sechs Wochen, rund zwei Monate in den USA und Kanada über das Buch gesprochen. Dann habe ich es im Januar und Februar in Großbritannien vorgestellt, in den skandinavischen Ländern und den Niederlanden. Ganz abgesehen von den vielen Leuten, die seit November bis jetzt nach Toronto gereist sind, um dort mit mir zu sprechen – aus den verschiedensten Ländern. Diese Reise nun habe ich vor zwei Wochen in Spanien begonnen, in Madrid und Barcelona, ich war eine Woche lang in Paris, kam am Samstag nach Berlin und werde morgen in München sein, nächsten Samstag in Zürich, bevor es dann wieder zurück nach Kanada geht. Und schließlich werde ich im November 2016 nach Mexiko reisen, nach Guadalajara, Oaxaca und Mexiko City, drei Wochen lang. So vergeht das Jahr – und ich bereise ja bei weitem nicht alle Sprachräume, in die der Roman übersetzt wurde. Ich greife mir nur ein paar wichtige heraus. Die Hälfte oder gar drei Viertel der Einladungen lehne ich ab…

CM: Litauen…

JI: Ja, ich gehe nicht nach Litauen, ich reise nicht nach Tschechien, nicht nach Polen, nicht nach Italien, nicht nach Finnland, nicht nach Dänemark oder Schweden – eine Menge Orte, an die ich sonst oft reise. Aber ich schreibe. Ich bin dabei, etwas Neues zu schreiben. Schon lange vor der ersten Veröffentlichung dieses Buches. Es ist schwer, immer wieder die Arbeit zuhause am Schreibtisch in Toronto zu unterbrechen. Das ist alles. Denn ich schreibe niemals, niemals nicht. Niemals. Und wenn ich ein Buch abgeschlossen habe, gönne ich mir keinen Urlaub für ein Jahr.

CM: Hat sich Ihre Einstellung mit dem Alter verändert? Haben Sie mit fortschreitendem Alter eher das Gefühl, dass Ihnen die Zeit davon rennt und dass Sie lieber schreiben statt darüber reden sollten?

JI: Nein, so ist es nicht. Was ich über das Bücherschreiben zu sagen habe, ist immer dasselbe. Es ändert sich nicht. Die Art, wie ich ein Buch schreibe, ist immer dieselbe geblieben. Und wenn ich ein neues Buch, oder ein Drehbuch oder ein Fernseh-Script schreibe, dann mag da meinen Lesern einiges bekannt vorkommen, aber es ist eine neue Geschichte, das sind neue Charaktere, ich habe das Gefühl, etwas Neues zu schaffen. Und dann höre ich mich die Dinge sagen, die ich – realistisch geschätzt – 200, 300 mal seit November gesagt habe. Und sie unterscheiden sich nicht von den Dingen, die ich über „In einer Person“ oder „Letzte Nacht in Twisted River“ oder „Witwe für ein Jahr“ gesagt habe. Das ist alles.

CM: Wie Wassertreten?

JI: Ja, so ist es. Ein sehr vertrautes Gefühl.

Petra Vesper und Frank Schorneck