Nerds nehmen Nerds ins Visier, das Ergebnis: Großartig.

Nerds nehmen Nerds ins Visier, das Ergebnis: Großartig.

– Auch Nerds werden erwachsen. Zumindest steht das zu vermuten. Im Idealfall kommen dabei Werke heraus, wie die von den Norwegern Lars Fiske und Steffen Kverneland.

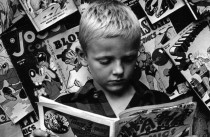

Ganz Nächte lang saß man einst da und studierte seine Idole, betrachtete das Storytelling, berauschte sich an der Linienführung. Man traf sich mit Freunden – oder wenigstens Gleichgesinnten – und beriet darüber, mit welchem Werkzeug der Künstler wohl seine Zeichnungen ausgeführt haben mag. Die Köpfe wurden heiß diskutiert, weil fundierte Informationen rar gesät waren, und obwohl man gerade mal 16 war, erkannte man mit einem Blick sofort, ob Jack Kirby diesmal von Joe Sinnot oder Vince Coletta getuscht worden war.

Eine seltsame Spezies, diese Nerds, mag der unbelastete Leser denken, aber betrachtet man diese Szenerie etwas genauer, wird deutlich, dass mit der nerdhaften Beschäftigung der Blick für Stil und Zeichentechnik massiv geschult wird. Nicht nur das, allerdings. Der Nerd brennt für sein Fach! Er geht auf die Urform des Sammelns und vor allem Komplettierens zurück. Ein wahrer Nerd will alles besitzen oder wissen, was mit seinem Fach oder Idol zusammenhängt.

Zwei Nerds, durch und durch.

Das sind Eigenschaften, die die Herren Liske und Kverneland sicher gut nutzen konnten, um ihre Biografien über Kurt Schwitters, respektive Edvard Munch zu zeichnen. Die beiden sind Nerds durch und durch. Mehr noch, sie sind eng miteinander befreundet und bilden so die Urzelle eines sich gegenseitig anstachelnden Fandoms. Und weil sie Nerds auf Entdeckungsreise sind, kommen sie im Buch des jeweils Anderen als Figur vor. Was aber kann man von der verschrobenen Denkweise eines Die-Hard Fans erwarten? In diesen Fällen: feinstes Amüsement!

Das sind Eigenschaften, die die Herren Liske und Kverneland sicher gut nutzen konnten, um ihre Biografien über Kurt Schwitters, respektive Edvard Munch zu zeichnen. Die beiden sind Nerds durch und durch. Mehr noch, sie sind eng miteinander befreundet und bilden so die Urzelle eines sich gegenseitig anstachelnden Fandoms. Und weil sie Nerds auf Entdeckungsreise sind, kommen sie im Buch des jeweils Anderen als Figur vor. Was aber kann man von der verschrobenen Denkweise eines Die-Hard Fans erwarten? In diesen Fällen: feinstes Amüsement!

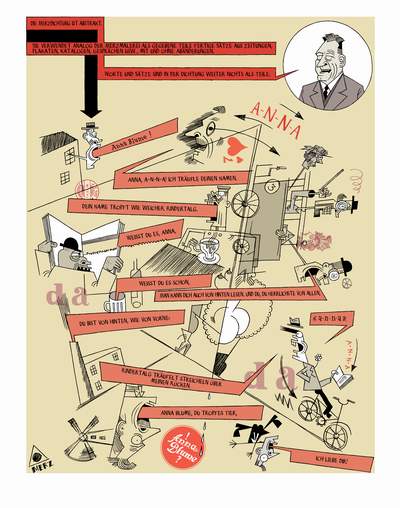

Fangen wir mit »Kurt Schwitters: Jetzt nenne ich mich selbst Merz. Herr Merz« von Lars Fiske an. Der Band ist zwar mit »nur« 112 Seiten nicht einmal halb so umfangreich geworden, wie der »Munch« Band seines Kollegen Kverneland, dabei aber um keinen Deut schlechter oder weniger ausführlich. Schwitters, dessen Bedeutung für die Gestaltung oder die Malerei zu Lebzeiten nie die Anerkennung bekam, die er verdient hätte, war, glaubt man Fiskes Schilderung, ein reichlich verquerer, fast zwanghaft optimistischer Künstler. Fiske schildert uns seinen Helden als immer fröhlichen Menschen, der selbst in den heftigsten Gefühls- oder Wutausbrüchen amüsant bleibt, ohne dabei je ins Oberflächliche oder Zotenhafte abzudriften. Gut, Dada ist an sich in gewisser Weise zotenhaft, und Schwitters gilt zumindest als Sympatisant von Dada, wenngleich er mit der Bewegung selbst nicht allzu viel gemein hatte. Aber die Überdrehtheit, das Zotige schienen für Schwitters eine ideale Ausdrucksform in der darstellenden Kunst zu sein, die er mit Lautgedichten und vor allem dem Vortrag derselben aufs trefflichste dokumentieren konnte. Immerhin entwickelte Schwitters aus den Versatzstücken von Dada schließlich seine »Merz-Kunst«, die ihn ein Leben lang weiter beschäftigte.

Wie Fiske Schwitters lieben lernte

Für die Nerds unter uns wäre die Frage, ob Fiskes Zeichenstil sich durch das Entdecken vom Werk Schwitters entwickelt hat, oder ob er einfach nur seinen ohnehin vorhandenen Stil an das Sujet angepasst hat, durchaus interessant. Fiskes Strich wirkt, als sei er stark von Jost Swarte geprägt, nur kantiger, konstruierter, und weil das so schön zum Œvre von Schwitters passt, ist man neugierig auf die Antwort. Verfahre ich hier einmal, wie die Herren Fiske und Kverneland, komme ich zu dem Schluß: Vermutlich hat Fiske Schwitters lieben gelernt, weil beide ähnliche ästhetische Vorstellungen hatten, bzw. haben.

Im Rahmen ihrer Recherche brachen die beiden Nerds – Fiske und Kverneland – gemeinsam auf, um die Lebensstationen ihrer Helden zu besuchen. Beide reisten von Berlin über Hannover, Holland und Norwegen, bis zu Schwitters’ letztem Aufenthaltsort nach Amerika und fanden fast überall Spuren des einst real existierenden Menschen Kurt Schwitters. Man kann förmlich spüren, wie überwältigend es gewesen sein muss, im Dreck von Schwitters Behausungen in Norwegen und den USA noch echte Reste seiner Arbeit zu finden! Tatsächlich verlief das Lebens des ununterbrochen arbeitenden Künstlers nach der Machtübernahme durch die Nazis in Deutschland alles andere als rosig. Er wurde in Deutschland mit Arbeitsverbot belegt und als die Repressalien einfach zu groß wurden, wanderte er nach Norwegen aus. Dort lebte er, oft eher schlecht als recht, vom Verkauf seiner Landschaftsmalerei, die er selbst nicht als Kunst bezeichnen konnte.

Mit dieser ausführlichen Reise wird die Biografie des Künstlers Kurt Schwitters zu einem Teil der Biografie des Comiczeichners Lars Fiske, die hier gewissermaßen am Rande der Erzählung mitmäandert. Was Fiske – und wie zu berichten sein wird auch Kverneland – gelingt, ist, die eher trockene kunsttheoretische Auseinandersetzung so aufzubereiten, dass man das Werk gar nicht weglegen mag. Der Mensch und Künstler Schwitters wurde mir jedenfalls zum ersten Mal wirklich begreifbar. Schade ist allenfalls, dass wenig über die Bedeutung der Merz-Kunst für die weitere Entwicklung der zeitgenössischen Kunst berichtet wird, etwa dass Schwitters Pop-Art Künstler wie Rauschenberg oder Johns wenn nicht beeinflusst, dann doch in gewisser Weise vorweggenommen hat. Der eine oder andere wird sich vielleicht wünschen, Fiske wäre etwas mehr auf die Zeit des Dritten Reichs in Deutschland eingegangen, oder hätte überhaupt eine ernstere Grundhaltung eingenommen. Umgekehrt wäre ein solcher Ansatz diesem unwahrscheinlich optimistischen, nur an seine Merz-Kunst denkenden Menschen kaum gerecht geworden. Nur ein Nerd kann seine Umwelt – zumindest kurzfristig – komplett ausblenden und allein für sein Werk leben.

Mit dieser ausführlichen Reise wird die Biografie des Künstlers Kurt Schwitters zu einem Teil der Biografie des Comiczeichners Lars Fiske, die hier gewissermaßen am Rande der Erzählung mitmäandert. Was Fiske – und wie zu berichten sein wird auch Kverneland – gelingt, ist, die eher trockene kunsttheoretische Auseinandersetzung so aufzubereiten, dass man das Werk gar nicht weglegen mag. Der Mensch und Künstler Schwitters wurde mir jedenfalls zum ersten Mal wirklich begreifbar. Schade ist allenfalls, dass wenig über die Bedeutung der Merz-Kunst für die weitere Entwicklung der zeitgenössischen Kunst berichtet wird, etwa dass Schwitters Pop-Art Künstler wie Rauschenberg oder Johns wenn nicht beeinflusst, dann doch in gewisser Weise vorweggenommen hat. Der eine oder andere wird sich vielleicht wünschen, Fiske wäre etwas mehr auf die Zeit des Dritten Reichs in Deutschland eingegangen, oder hätte überhaupt eine ernstere Grundhaltung eingenommen. Umgekehrt wäre ein solcher Ansatz diesem unwahrscheinlich optimistischen, nur an seine Merz-Kunst denkenden Menschen kaum gerecht geworden. Nur ein Nerd kann seine Umwelt – zumindest kurzfristig – komplett ausblenden und allein für sein Werk leben.

Der Optimist und der Schwermütige

Schwitters kann so in gewisser Weise als idealtypischer Kunst-Nerd gelten, denn für ihn war alles Kunst, und Kunst in allem. Lange bevor Beuys oder Warhol ihre diesbezüglichen Manifeste formulierten, praktizierte Schwitters dieses Denken. Er war ein Getriebener seiner Kunst, der selten an etwas anderes dachte und immer dann in ernste Lebenskrisen geriet, wenn er keine Möglichkeit zum Schaffen von Kunstwerken bekam. Selbst im norwegischen Internierungslager, in das Schwitters für enige Zeit gesperrt wurde, weil sein Status unsicher war, konnte er nicht lange ohne seine Kunst auskommen und begann aus Fundstücken, Holzresten, eben dem üblichen Zivilisationsabfall, von dem er sich oft inspirieren ließ, in der Werkstatt des Lagers seine Kunstwerke zu fertigen. Die Merz-Kunst war Schwitters Lebenselexir, und eine andere Grundstimmung als eine optimistische scheint es für ihn nicht gegeben zu haben.

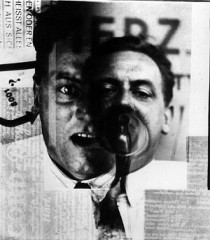

Optimistisch ist an Edvard Munchs Werk wiederum gar nichts! Im Gegenteil: Düsternis, Tod und Krankheit und eine für die Zeit »ungebührliche« Grobheit im malerischen haben seine Bilder und Druckgrafik immer geprägt. Nun ließe sich annehmen, einer, der selbst in der Darstellung eines Orgasmus vor allem den Tod sieht, könne nur von einem ebenso veranlagten Künstler adäquat portraitiert werden. Von wegen! Steffen Kverneland ist von Depression so weit entfernt, wie Schnaps von Wasser, und trinkfest waren wohl Autor und Sujet gleichermaßen. Während der Biograf damit noch gut zurecht zu kommen scheint, kann man das von Munch nicht behaupten: 1915 landete der nach heutiger Einschätzung manisch-depressive Künstler zu einem Alkoholentzug in einer Nervenheilanstalt.

Optimistisch ist an Edvard Munchs Werk wiederum gar nichts! Im Gegenteil: Düsternis, Tod und Krankheit und eine für die Zeit »ungebührliche« Grobheit im malerischen haben seine Bilder und Druckgrafik immer geprägt. Nun ließe sich annehmen, einer, der selbst in der Darstellung eines Orgasmus vor allem den Tod sieht, könne nur von einem ebenso veranlagten Künstler adäquat portraitiert werden. Von wegen! Steffen Kverneland ist von Depression so weit entfernt, wie Schnaps von Wasser, und trinkfest waren wohl Autor und Sujet gleichermaßen. Während der Biograf damit noch gut zurecht zu kommen scheint, kann man das von Munch nicht behaupten: 1915 landete der nach heutiger Einschätzung manisch-depressive Künstler zu einem Alkoholentzug in einer Nervenheilanstalt.

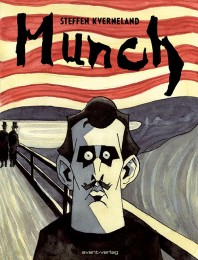

Müsste ich den Nerd-Faktor für die beiden Bände bestimmen, läge übrigens Kverneland vorn. Das Manifest, mit dem Kverneland den Band eröffnet, und in dem er sich eine fast unmögliche Aufgabe stellt, kann man eigentlich nur »wahnsinnig« nennen. Der Zeichnerfreund Fiske jedenfalls hielt das Vorhaben für unrealisierbar: Kverneland wollte alle Texte egal, ob Dialoge oder Infoboxen des gesamten Werkes von 270 Seiten, als direkte Zitate aus Fachartikeln über Munch oder Zitaten von ihm selbst zusammentragen! Einzige Ausnahme: Die Momente, in denen die beiden Comiczeichner selbst in »Munch« auftreten. Ob Kverneland sich daran gehalten hat, lässt sich schwer nachvollziehen, aber es sieht so aus, als wäre das Experiment geglückt – zumindest teilweise. Ja, die Texte scheinen alle Zitate zu sein, der Comic kommt darüber allerdings oft als eine Aneinanderreihung von autonomen Bildern daher – und Kvernelands Lust am Bildzitat dient ebenfalls nicht immer dem Fluss der Erzählung. Dies ist das größte (und einzige) Manko an dem Buch. Seine Geschichte schildert das Leben des Edvard Munch anhand von Versatzstücken. Verlässt man sich nur auf diese Versatzstücke, wird die grafische Erzählung zwangsläufig ebenso versatzstückhaft daher kommen. Das ist über kurze Strecken amüsant, wirkt aber am Stück reichlich ermüdend, weil die Sprünge durch Raum und Zeit oft kaum nachvollziehbar sind und der Leser extrem aufpassen muss, wenn er nicht eine Seite später komplett verloren sein will.

Müsste ich den Nerd-Faktor für die beiden Bände bestimmen, läge übrigens Kverneland vorn. Das Manifest, mit dem Kverneland den Band eröffnet, und in dem er sich eine fast unmögliche Aufgabe stellt, kann man eigentlich nur »wahnsinnig« nennen. Der Zeichnerfreund Fiske jedenfalls hielt das Vorhaben für unrealisierbar: Kverneland wollte alle Texte egal, ob Dialoge oder Infoboxen des gesamten Werkes von 270 Seiten, als direkte Zitate aus Fachartikeln über Munch oder Zitaten von ihm selbst zusammentragen! Einzige Ausnahme: Die Momente, in denen die beiden Comiczeichner selbst in »Munch« auftreten. Ob Kverneland sich daran gehalten hat, lässt sich schwer nachvollziehen, aber es sieht so aus, als wäre das Experiment geglückt – zumindest teilweise. Ja, die Texte scheinen alle Zitate zu sein, der Comic kommt darüber allerdings oft als eine Aneinanderreihung von autonomen Bildern daher – und Kvernelands Lust am Bildzitat dient ebenfalls nicht immer dem Fluss der Erzählung. Dies ist das größte (und einzige) Manko an dem Buch. Seine Geschichte schildert das Leben des Edvard Munch anhand von Versatzstücken. Verlässt man sich nur auf diese Versatzstücke, wird die grafische Erzählung zwangsläufig ebenso versatzstückhaft daher kommen. Das ist über kurze Strecken amüsant, wirkt aber am Stück reichlich ermüdend, weil die Sprünge durch Raum und Zeit oft kaum nachvollziehbar sind und der Leser extrem aufpassen muss, wenn er nicht eine Seite später komplett verloren sein will.

Zerrissene Persönlichkeiten

Was angesichts des düsteren Stoffes dagegen wirklich überrascht, ganz abseits von der unglaublichen Fülle an Informationen, die über Kvernelands Erzählmethode transportiert werden, ist die Komik, die den Band durchzieht. Es gelingt Kverneland, dem bipolaren Verhalten Munchs immer wieder komische Momente abzuringen. Munch war ein ständig über Kunst theoretisierender Mensch, der nie mit sich zufrieden war und daher viele seiner Bilder immer wieder überarbeitete oder gleich neu malte, den aber andererseits ein offenbar grenzenloses Selbstbewusstsein beseelte. Aus dieser emotionalen Gemengelage und dem, trotz seiner prekären Lebensumstände immer reichlich großsspurig auftretenden Künstler zieht der Band seine surreale Komik.

Die Freundschaft zu August Strindberg, einer ähnlich zerrissenen Persönlichkeit, erscheint dann folgerichtig. Munch und Strindberg waren über lange Zeiten engste Freunde, schätzten das Werk des jeweils anderen als genial (obwohl jeder für sich der Meinung war, sogar im Medium des jeweils anderen besser zu sein, also Strindberg als Maler und Munch als Dichter) und zerstritten sich dann wieder so stark, dass selbst Jahre die Zerrüttung nicht heilen konnten. Dieser Munch ist mitunter erlesen unsympathisch, ein eingebildeter Fatzke, dem alles egal ist, außer die eigene Person. Dann wieder schildert Kverneland, wie Munch sich um seine Familie kümmerte und Geld zur Unterstützung sandte, sobald er welches hatte. Es ist nicht mehr nur der Künstler, das Genie, das hier gefeiert wird. Der Mensch Edvard Munch in allen seinen Starken und Schwächen wird herausgearbeitet – und das macht die Lektüre so faszinierend.

Und Kverneland brennt für sein Sujet! Vermutlich noch weit mehr, als Lars Fiske für Schwitters. Das geht so weit, dass er sich darüber Gedanken macht, ob die Farbe des Himmels in »Kranke Stimmung bei Sonnenuntergang/Verzweiflung« nicht doch eine naturalistische Darstellung sein könnte. Einige Jahre vorher war der indonesische Vulkan Krakatau verheerend ausgebrochen und spuckte wochenlang Asche, die die Sonnenuntergänge in Europa extrem rot erscheinen ließ, so dass viele Menschen an das Ende der Welt glaubten. Ausgerechnet solch einen blutroten Himmel hat Munch mehrfach in verschiedenen Werken gemalt.

Wirklich gewagt aber – und dabei absolut geglückt – ist die grafische Umsetzung des Werkes. Kverneland ist der deutlich versiertere Zeichner, vergleicht man ihn mit Freund und Kollegen Fiske. Nicht besser, nur vielseitiger. Er hat das gewagt, was angesichts des Sujets und Mediums zwar nahe liegt, aber doch einiges an eigener künstlerischer Erfahrung braucht (neben einem gerüttelt Maß an Selbstsicherheit): er hat die Werke von Munch im Bild zitiert – und ausgerechnet dabei sind die schönsten Abschnitte entstanden. Er lässt seine Figuren durch die Munch’schen Welten gehen, während er die juvenile Verliebtheit Munchs schildert, er beschreibt den Moment, in dem die Frau aufhört Vampir zu sein, anhand von Munchs »Madonna« …

Dabei zeichnet er die verschiedenen Stationen in Munchs Leben in den unterschiedlichsten Stilen. Ob er sich von expressionistischer Druckgrafik aus den Händen von Künstlern wie Heckel oder Kirschner inspirieren lässt oder vom Kubismus à la Lyonel Feiniger, die Stile passen immer zur Stimmung der geschilderten Anekdote.

uneingeschränkt empfehlenswertes Meisterwerk

Alles in allem ist Kverneland mit »Munch« also ein uneingeschränkt empfehlenswertes Meisterwerk gelungen. Aus dem ursprünglich geplanten Jahr, das er für die Umsetzung seine Graphic Novel eingeplant hatte, wurden schließlich sieben: Am Ende war er vom Objekt seiner Erzählung genauso besessen wie Edvard Munch von der Kunst.

Alles in allem ist Kverneland mit »Munch« also ein uneingeschränkt empfehlenswertes Meisterwerk gelungen. Aus dem ursprünglich geplanten Jahr, das er für die Umsetzung seine Graphic Novel eingeplant hatte, wurden schließlich sieben: Am Ende war er vom Objekt seiner Erzählung genauso besessen wie Edvard Munch von der Kunst.

Nur eines ist dem Comic-Zeichner und Munch-Nerd entgangen: Munchs Beitrag zur grafischen Erzählung! Eine tatsächliche »Graphic Novel« aus Munchs Hand, die noch bis zum 12. Januar 2014 im Museum Kunst der Westküste in Alkersum auf Föhr zu bewundern ist: Im Rahmen einer wunderbaren Ausstellung hauptsächlich druckgrafischer Werker und Zeichnungen Munchs wird hier auch auch die Erzählung »Alpha und Omega« in Bildern und Text präsentiert. Tatsächlich ist diese Bildererzählung eher ein Comic in einzelnen Bildern als ein Bilderbuch, und insofern sei der Besuch dieser Ausstellung jedem Comic-Fan empfohlen! – und insbesondere auch Steffen Kverneland.

Hanspeter Ludwig

Lars Fiske: Kurt Schwitters: Jetzt nenne ich mich selbst Merz. Herr Merz. Comicmonografie. Übersetzt aus dem Norwegischen von Nadja Gebhardt, Lettering und Produktion: Tinet Elmgren. Avant-Verlag, Berlin 2013. 112 Seiten. 29,95 Euro.

Steffen Kverneland: Munch. Comicmonografie. Übersetzt von Nada Gebhardt, Lettering und Produktion: Tinet Elmgren. Avant-Verlag, Berlin 2013. 280 Seiten. 34,95 Euro.

Zur Verlagshomepage.