Ein „Hä?“ und seine Folgen

Ein „Hä?“ und seine Folgen

Das Jahr ist 2006, der Teheraner Frühling ist heiß und die Kakerlaken haben wieder einmal die Wohnung übernommen, in der der politische Cartoonist Mana Neyestani mit seiner Frau Mansoureh lebt. Seit reformorientierte Zeitungen im Iran verboten wurden (im Jahr 2000, nachdem die Reformisten bei den Parlamentswahlen erneut die Mehrheit erhalten hatten), hält sich Neyestani mit Kinder-Comics über Wasser.

Der Anfang der Geschichte zeigt den Zeichner bei der Arbeit; die Lage in seiner Wohnung verführt ihn zu einem Beitrag mit dem Titel: „Wie man gegen Kakerlaken vorgeht“. Im Bild, begleitet von einem satirischen Text über die Kommunikation mit Kakerlaken („sie beherrschen keine menschliche Sprache, sie verstehen nicht einmal ihre eigene“) unterhält sich seine Comic-Figur, ein 10-Jähriger Junge, mit einer Kakerlake, die ihn verständnislos anstarrt. „Namana?“ sagt sie – ein aserbeidschanischer Ausdruck, der in etwa „Hä?“ bedeutet.

Was dieses Bild auslöst, ist Gegenstand von Neyestanis Graphic Novel „Ein iranischer Alptraum“. Er sei damals wenig unterwegs gewesen, sagt der Zeichner über sich selbst, er habe lieber zuhause gesessen und gezeichnet. Über Aseri-Freunde war ihm natürlich bewusst, dass die Aseri, aserbeidschanisch- (oder türkisch-)stämmige Iraner im Nordwesten des Landes, sich seit Jahren gegen wirtschaftliche Benachteiligung, Korruption und die Missachtung ihrer Sprache und Kultur zur Wehr setzen. Ihre Heimat ist ein Pulverfass – und Neyestanis Cartoon bringt sie zum Explodieren.

Wer damals für die weiträumige (und böswillig irreführende) Verbreitung der Bilder aus der Kinderbeilage einer Wochenendzeitung sorgte, lässt die Erzählung offen. Die Untersuchungsbehörden in „Ein iranischer Alptraum“ wollen Geständnisse des Cartoonisten zu einer Konspiration mit „ausländischen Agenten“, die Geschichte selbst wirft die Möglichkeit auf, staatliche Agitatoren könnten die Eskalation gezielt herbeigeführt haben. Fakt ist, dass die Aseri auf die Straße gehen, um gegen den Cartoon zu demonstrieren, das sie angeblich als „Kakerlaken“ darstellt. Die Sicherheitskräfte reagieren mit Gewalt, Schüsse fallen, mehrere Menschen sterben.

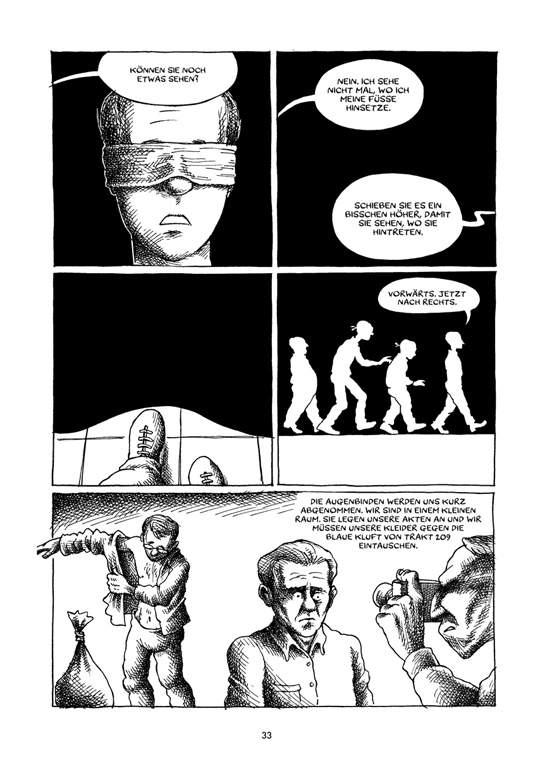

Da sitzt Neyestani bereits im Gefängnis, angeklagt wegen „Chauvinismus und anti-türkischer Hetze“. Es nützt ihm wenig, darauf hinzuweisen, dass der Ausdruck „Namana“ auch im Persischen üblich ist, oder dass die Kakerlake in späteren Panels Farsi spricht. Der Richter, der seine Haft anordnet, hält zwar fest, er habe gegen kein Gesetz verstoßen. Als Neyestani jedoch nach vielen Wochen im berüchtigten Evin-Gefängnis auf Kaution freikommt, verurteilt ihn kurz darauf ein anderer Richter zu mehreren Jahren Haft aufgrund seiner „Mitschuld“ an den Schäden, die durch die Demonstrationen angerichtet wurden.

Den Rest seines Hafturlaubs verbringt Neyestani damit, zunehmend panisch nach einem Land zu suchen, das ihn und seine Frau als politischen Flüchtlinge aufnehmen wird. Frankreich zeigt sich erst willig und zögert die Entscheidung dann so lange hinaus, bis dem Ehepaar nur noch die heimliche Ausreise nach Dubai bleibt. Dort zerschlägt sich die Hoffnung auf eine Einladung nach Kanada, wo Asyl beantragt werden könnte. Mit Hilfe eines Schleppers versuchen die beiden über China nach Malaysia zu gelangen. Der Plan geht schief, aber am Flughafen Guangzhou arbeitet die Willkür der Systeme für einmal für sie: Das Ende von „Ein iranischer Alptraum“ zeigt Neyestani mit seiner Frau kurz vor der Ankunft in Kuala Lumpur.

„Kafkaesk“ nennt Neyestani den Machtapparat, in dessen Mühlen er gerät und dessen Schilderung er seine Graphic Novel widmet. „Ein iranischer Alptraum“ setzt ein mit einer Darstellung von Gregor Samsa, der als Käfer im Bett liegt. Als Zustandsbeschreibung des Cartoonisten ab dem Moment seiner Verhaftung passt das Bild. Was die Kette der Kausalitäten angeht, die mit einem Cartoon für Kinder einsetzt und mit Toten im Nordwesten Irans endet, drängt sich weniger Kafka als John Irvings „Garp“ auf, außerdem aber jener andere „Karikaturen-Streit“, der nebenbei im Sommer 2006 weiter brandaktuell war. Gemeint ist die Veröffentlichung von Karikaturen über den Propheten Mohammed in einer dänischen Satirezeitschrift im Oktober 2005. Ihre perfide Instrumentalisierung einige Monate später, nicht zuletzt durch zwei dänische Imame, führten weltweit zu Massendemonstrationen und Dutzende von Toten.

Vergleichbar sind die beiden Vorkommnisse nur im Ansatz, und Neyestani meidet in seiner autobiografischen Darstellung denn auch jeden Hinweis auf den dänischen Fall. Bleibt die Frage, inwieweit dieser für den Verlauf seiner Geschichte nicht doch maßgeblich war: Lässt sich die Art, wie die französische Botschaft in Teheran das Ehepaar in Sachen Ausreise hinhält, nicht auch mit dieser Gleichzeitigkeit erklären? Zur institutionellen Vorsicht, um nicht zu sagen Feigheit, von Diplomaten würde immerhin passen, sich auf dem Höhepunkt der Mohammed-Affäre auf einen potentiell nächsten „Karikaturen-Streit“ nicht einlassen zu wollen.

Mana Neyestani lebt heute mit seiner Frau in Paris. Nach drei Jahren Aufenthalt in Malaysia erhielt er über die Fürsprache der Organisation „Reporter ohne Grenzen“ eine Aufenthaltsbewilligung in Frankreich. Karikaturen (meist nur ein oder zwei Panels) veröffentlicht er auf seiner Facebook Fanseite, die über 147000 „Gefällt mir“-Angaben verzeichnet. Seine Zeichnungen sind in erster Linie für ein iranisches Publikum gedacht (im Bild ist die Sprache Farsi). Aus den Kommentaren lässt sich ablesen, dass sie vor allem Iranern ansprechen.

Mana Neyestani lebt heute mit seiner Frau in Paris. Nach drei Jahren Aufenthalt in Malaysia erhielt er über die Fürsprache der Organisation „Reporter ohne Grenzen“ eine Aufenthaltsbewilligung in Frankreich. Karikaturen (meist nur ein oder zwei Panels) veröffentlicht er auf seiner Facebook Fanseite, die über 147000 „Gefällt mir“-Angaben verzeichnet. Seine Zeichnungen sind in erster Linie für ein iranisches Publikum gedacht (im Bild ist die Sprache Farsi). Aus den Kommentaren lässt sich ablesen, dass sie vor allem Iranern ansprechen.

Gilt das auch für Neyestanis Graphic Novel? Marjane Satrapi lobt auf der Rückseite von „Ein iranischer Alptraum“ die Arbeit des Kollegen, die im selben deutschsprachigen Verlag erschienen ist wie ihre Jugenderinnerungen „Persepolis“. Ihre einfachere, in viele Hinsicht auch „leichtere“ Darstellung iranischer Gegebenheiten ist allerdings für westliche Leser wesentlich eingängiger als die erwachsenen (dunkleren) Verwicklungen, die Neyestanis Geschichte erzählt, und die selbst der Stil, ein altmodisch anmutender, feinteiliger Karikaturenstrich, zu transportieren scheint.

Ob man eine fremde Kultur überhaupt verstehen kann, habe ich vor einer Weile häufiger mit iranischen Freunden diskutiert. Die Fragen, die nach dem Lesen von Mana Neyestanis autobiografischer Erzählung bleiben – wer waren die Toten?, wie konnte es zu einer solchen Eskalation kommen?, welche Faktoren spielten noch mit Neyestanis Ausreise?, usw. – besagen: Nur bedingt.

Brigitte Helbling

Mana Neyestani: Ein iranischer Albtraum (Une métamorphose iranienne). Aus dem Französischen von Marin Aeschbach und Wolfgang Bortlik. Edition Moderne 2013. 200 Seiten. 24 Euro.

Weitere Karikaturen von Mana Neyestani HIER