Eine Ikone des Grotesken

Peter Christian Hall über einen nicht nur ästhetischen Grenzwert und über ein weithin unbekanntes, wichtiges Gemälde

An seinem Buch „Grotesk. Der Vermittlungsmodus ‚falsches Zugleich'“ (gerade im Textem Verlag, Hamburg, erschienen) hat Peter Christian Hall viele Jahre gearbeitet, viele Ausstellungen besucht, seine Bibliothek mit arkanen Sonderdrucken und bibliophilen Kostbarkeiten bestückt, hat gesucht, gesammelt, recherchiert – und reflektiert. Auf dem Weg entstand auch eine große Ausstellung im Offenbacher Klingspor Museum zum beinahe in Vergessenheit geratenen Illustrator Marcus Behmer: „Delphine in Offenbach“ (2018). Hier exklusiv ein Auszug aus seinem Buch – Rezension dann im CrimeMag September:

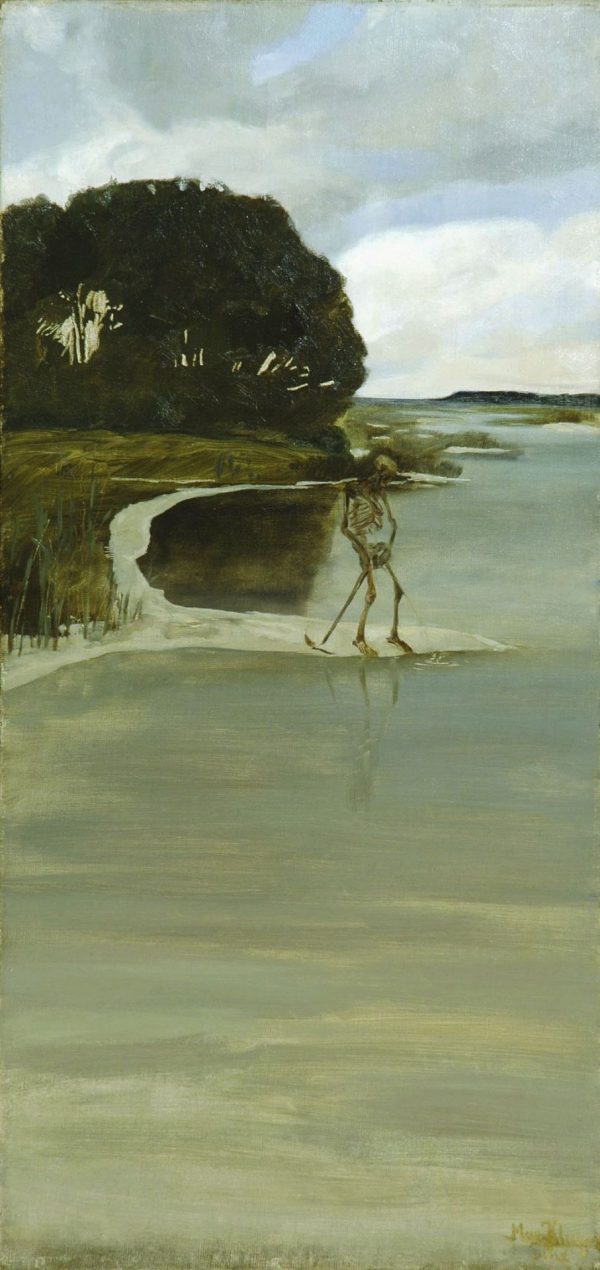

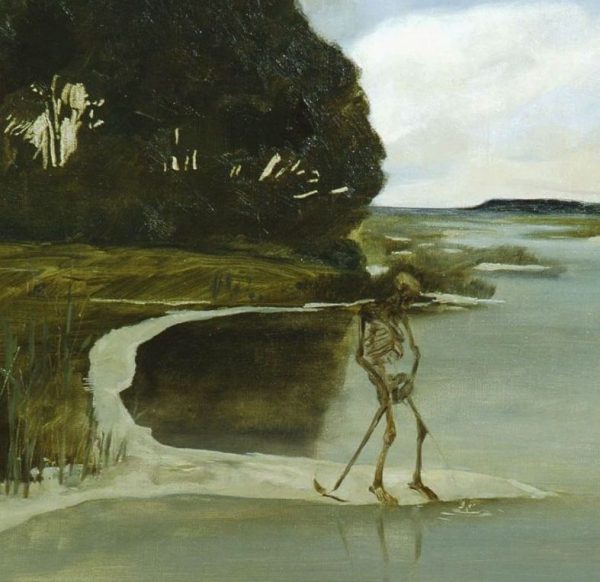

Die Rezeptionsgeschichte von Max Klingers 1881 groteskem Gemälde „Der Tod am Wasser“[1] handelt von einem Umschlagen vom Komischen ins Beklemmende. Das Gemälde stellt ein als Versinnbildlichung des Todes dargestelltes menschliches Skelett dar, das, im Zentrum des Bildes am Ufer eines bildbeherrschenden Gewässers stehend, ins Wasser uriniert. Das Skelett, also den personifizierten Tod durch die Stoffwechselfunktion am Leben teilhaben zu lassen, kann man selbstverständlich als eine komische, eine witzige Idee verstehen. Die im Jahr 2003 in der Schirn Kunsthalle Frankfurt (17.3. – 9.6) und im Haus der Kunst München (27.6. – 14.9.) gezeigte Ausstellung „Grotesk! 130 Jahre Kunst der Frechheit“ hat dieses Bild zum Leitmotiv genommen und als Frontispiz zur ersten Abbildung ihres Katalogs benutzt.[2] Die Initiatoren der Ausstellung und Direktoren der beteiligten Museen, Max Hollein und Chris Dercon, bezeichnen in ihrem gemeinsamen Vorwort das Groteske als „maßgeblichen Modus in der Kunst des 20. Jahrhunderts“ und definieren es als „ein Grenzphänomen, das entweder zur Melancholie und Resignation oder zur Heiterkeit und Frecheit hin ausschlagen kann“. [3] Sie haben ihre Ausstellung als Auswahl jener Kunstwerke verstanden, „die die positiv besetzten witzigen Eigenschaften an den Tag legen“ und „die einen gewissen kühnen, mutigen, ungezähmten Humor bezeugen. Gerade eine solche freche Haltung ist ein Kennzeichen des Grotesk-Komischen“.[4] Dementsprechend haben sie Klingers Gemälde unter dem komisch verharmlosenden Titel „Der pinkelnde Tod“ ausgestellt.[5] Als Klinger dieses Bild, „eine Ikone des Grotesken“[6], 1881 malte, gab er ihm den durchaus unkomischen Titel „Tod am Wasser“. Das Sujet des mit beiden Händen sein imaginäres Geschlechtsteil haltenden und ins Wasser urinierenden Todes war damals ein Tabubruch sondersgleichen, der das Gemälde von jeder öffentlichen Präsentation ausschloss. Dass es mit einiger Wahrscheinlich das Erlebnis des jungen Künstlers verarbeitet, sich mit einer Geschlechtskrankheit infiziert gehabt zu haben, teilt ihm einen existenziellen Ernst ganz eigener Art mit. Die Bildidee, dass der Tod seinen Urin ins Wasser abschlägt, hat allemal einen beunruhigenden Beigeschmack von bedrohlicher Brunnenvergiftung, zumal der aus dem Nichts kommende und folglich auch durch nichts gespeiste Urinstrahl folgerichtig als ein endloser Vorgang vorstellbar ist. Hat der auf einer Eiszunge stehende Tod womöglich die Flut, die das Bild zeigt, nicht nur verunreinigt, sondern überhaupt erst erzeugt? Macht uns der Maler mit dem offenen Meereshorizont seines Gemäldes gar zu Zeugen einer Sündflut, einer globalen Brunnenvergiftung, eines unaufhaltsamen Weltuntergangs?

All das erörtert Bernd Ernsting äußerst detailliert und mit bewundernswerter wissenschaftlicher Gründlichkeit in seinem Beitrag zur Präsentation des Gemäldes im Leipziger Museum der bildenden Künste.[7] Dort ist auch die noch immer nicht ganz lückenlose Provenienz des Bildes nachzulesen, das Klinger seinem Studienfreund und wahrscheinlich auch Beteiligtem an seinen erotischen Abenteuern während der gemeinsamen Studienzeit in Brüssel, Christian Krogh, nach plausibelster Quellenlage 1883 eingerollt als Geschenk mit nach Norwegen gegeben hat, um es vor der deutschen Öffentlichkeit, die der junge Künstler für sich einzunehmen suchte, sorgfältig zu verbergen. Zu sehen war es dann erstmals 1886, als Krogh es entrollt und aufgezogen als Provokation in die Gefängniszelle des Schriftstellers Hans Jæger hängte, der in Oslo eine zweimonatige Haftstrafe wegen angeblicher Verbreitung von Pornographie absitzen musste, die sich auf seinen Roman „Aus der Christiana-Bohème“ bezog. Nach dieser kurzen, auf die Gefängniszelle und deren Besucher beschränkten Öffentlichkeit verschwand das Bild dann wieder im norwegischen Privatbesitz, wechselte als Kuriosum 1915 ohne viel Aufsehen bei einer Auktion in Oslo in einen bis heute ungeklärten langen Privatbesitz in Wiesbaden, wo es wohl auch erst zu seinem prunkenden Rahmen gekommen ist, bis es dann, nach einem kurzen privaten Zwischenbesitz ebenfalls dort, 1971 in einem renommierten Auktionshaus in Hamburg erneut versteigert wurde. So kam es, dass das Gemälde erst 90 Jahre nach seiner Entstehung in verschiedenen Ausstellungen der Öffentlichkeit bekannt werden konnte, bevor es dann schließlich in die größte Klinger-Sammlung, nämlich in die seiner Geburtsstadt Leipzig, fand. Mit gutem Recht schreibt Bernd Ernsting am Schluss seiner so gründlichen wie eindringlichen Bildanalyse: „Müßig zu fragen, wie Klingers Bild, wäre es nicht sogleich ins Exil und anschließend in die innere Emigration gegangen, innerhalb einer Rezeption durch das frühe 20. Jahrhundert Einfluß nehmen, wie es auf Dadaismus und Surrealismus hätte einwirken können…“[8]

Ob man das Bild „Der Tod am Wasser“ eher heiter und frech, vielmehr beklemmend ernst oder auch beides zugleich finden mag, entscheiden eher seine Betrachter und deren Wissensstand als das Kunstwerk selbst. Seine groteske Qualität lädt zum einen wie zum anderen ein. Unbestreitbar ist hingegen das falsche Zugleich seiner Vermittlungsweise: Die Teilhabe des versinnbildlichten Todes am primären Lebensprozess des Stoffwechsels ist eine groteske Erfindung par excellence. Als bedrohliche Einmischung in unser aller Stoffwechsel über die Verunreinigung des Wassers schlägt der Spaß ins Albtraumhafte um. Dämonisch wäre dafür dennoch die falsche Kategorie und karnevalesk nicht minder unangemessen.

Peter Christian Hall

- Textauszug mit freundlicher Erlaubnis von Autor und Verlag aus: Grotesk. Der Vermittlungsmodus ‚falsches Zugleich‘. Textem Verlag, Hamburg 2019. 380 Seiten, 16 Euro.

[1] Heute im Museum der bildenden Künste Leipzig

[2] Grotesk! 130 Jahre Kunst der Frechheit. Hrsg. von Pamela Kort. München Berlin London New York 2003.

[3] Ebd. S. 7.

[4] Ebd. S. 7.

[5] Ebd. S. 38, /Kat. 27.

[6] So Hans-Werner Schmidt bei der Präsentation der Neuerwerbung für das Leipziger Museum am 3. März 2010, zitiert nach PATRIMONIA Heft 348 (2010), S. 26.

[7] „Gemäß den Regeln der Kunst – Wider den guten Geschmack. Max Klingers Tod am Wasser zwischen Physiologie und Philosophie.“ In PATRIMIONIA 348, S. 148-159.

[8] Ebd. S. 129.

- Peter Christian Hall, geboren 1940, studierte Germanistik, Kunstgeschichte und Philosophie in Tübingen und Zürich. Er war Nachrichtenredakteur beim Süddeutschen Rundfunk, Redakteur der legendären Zeitschrift medium – zusammen mit Alf Mayer – und stellvertretender Chefredakteur beim Börsenblatt für den Deutschen Buchhandel. Er veröffentlicht Aufsätze in Zeitungen, Zeitschriften und Büchern. Zuletzt besorgte er Ausstellung und Katalog zu Delphine in Offenbach über den Illustrator Marcus Behmer.