1 Kunstpostkarte, 1 Woche, 1 Kolumne: Michael Zellers SEH-REISE! Michael Zeller besitzt einen großen Stapel von Kunstkarten, die er bei seinen Galerie- und Museumsbesuchen angesammelt hat. Jede Woche fischt er eine Karte heraus und hängt sie sich in die Wohnung, wo der Blick immer wieder an ihr hängen bleibt. Was darauf zu sehen ist, welche Beziehung sich zwischen Werk und Autor entwickelt, darüber berichtet Michael Zeller wöchentlich in CULTurMAG. Heute: „Taumel” Wladyslaw Podkowinski.

Der schwarze Hengst

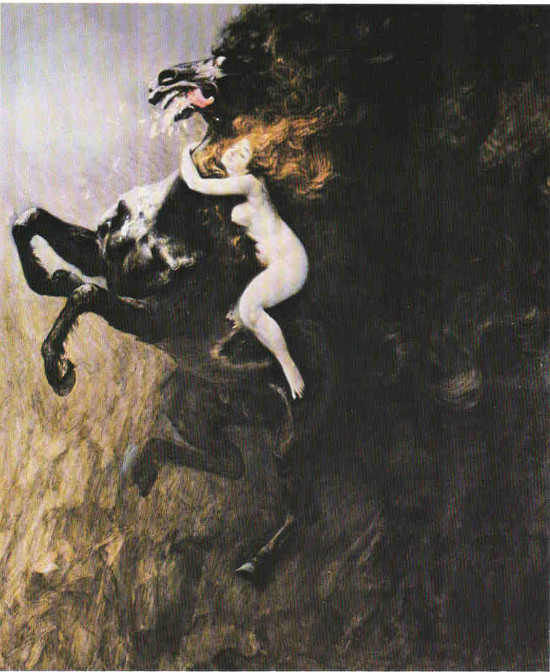

An diesem mächtigen Ölschinken aus dem späten neunzehnten Jahrhundert kann man sich nicht einfach so vorbeischleichen. Das Gemälde rammt einen Betrachter in den Boden und schnürt ihm gleichzeitig den Atem ab. Wenn er sich aus der Starre gelöst hat und wieder zu einem Urteil fähig ist – wie immer es ausfällt: Es wird kein laues Zirpen sein, sondern ein herzhaftes „Jawoll!“ oder ein empörtes „So nicht!“

Als ich Anfang der neunziger Jahre im Krakauer Nationalmuseum zum ersten Mal vor Wladyslaw Podkowinskis „Taumel“ stand, wusste ich noch ziemlich wenig von der bildenden Kunst Polens. Aber ich ahnte, dass dieses Bild ein Ereignis innerhalb der Malerei dieses Landes gewesen sein muss, und nicht nur der Malerei. Vergeblich suchte ich nach Parallelen in der europäischen Malerei der 1890er Jahre und war deshalb überzeugt, vor dem „Taumel“ ein Stück polnischer Eigenart zu erleben. Das sprengte jeden Salon, in Wien so gut wie in Paris. Und bis heute kommt mir dieses Bild als erstes in den Sinn, wenn von polnischer Malerei die Rede ist.

Das muss sich erst mal ein Maler trauen! Ein splitternacktes Weib, weiß wie ein Engerling, mit aufgelöster Mähne, die im Gold der Sonne lodert. Es umhalst einen schwarzen Hengst, ein Ur-Tier von einem Pferd. In höchster Exaltation bricht er aus einem diffusen Dunkel vor. Speichel spritzt um das weit aufgerissene Maul. Bis an den Rand herausgestreckt die Zunge, die Nüstern groß gebläht. Und dann dieses Auge, Schwarz und Weiß, wie Yin und Yang, herausgedreht in wildem Entsetzen, in Todesangst. Wo schaut das Auge hin, wem gilt seine tierische Angst? Der Dunkelheit, der der Hengst gerade entkommen ist ins Hellere? Der Nackten, die sich in sein Fell krallt, ein selig entrücktes Lächeln auf ihren Zügen?

Sie jedenfalls scheint keine Angst zu kennen. Sie überlässt sich dem Hengst, wie er sich auch aufbäumt, gibt sich voller Vertrauen seinen gewaltigen Kräften hin. Auch wie sie dem Tier anhängt (von Sitzen kann ja kaum die Rede sein), verrät nicht die mindeste Spur von Furcht. Der höllische Teufelsritt des von Furien getriebenen Pferds berührt sie kaum. Nichts kann ihr geschehen, das nicht zu ihrem Besten ist – und das sie selbst nicht wollte.

Ein drastischerer Akt zwischen Mann und Frau ist kaum zu denken in jenen Jahren, da Sigmund Freud in Wien erste psychoanalytische Erkenntnisse über die menschliche Seele formuliert. Es ist der grelle Lustschrei eines jungen Mannes von achtundzwanzig Jahren, ohne jede gesellschaftliche Rücksicht auf die Leinwand geworfen. Podkowinsky war damals schon krank und litt unter schweren Schmerzen. Er wusste wohl, dass ihm nur noch wenig Lebenszeit blieb. Ein Jahr nach dem „Taumel“ war er tot.

Seine Entwicklung ist kurz und reich an Brüchen. Nach einem Jahr in Paris kehrt er zurück und bringt die impressionistische Malweise der Franzosen mit nach Polen, gilt als der erste Impressionist seines Landes. Doch das Spiel des Lichtes auf den Dingen ist ihm zu wenig. Eile treibt Ihn an, und er bricht mit den eigenen Anfängen. Er wirft sich in einen dunklen Symbolismus, der sein letztes Wort bleiben sollte.

Sein „Taumel“ ist nicht nur ein sexueller Gewalt-Akt. Er ist auch Protest gegen die polnische Malerei seiner Zeit, die unter der Zuchtrute des Krakauer Malers Jan Matejko stand. Polen war damals ein besetztes Land, von Russen, Preußen und Österreichern, und Matejko predigte seinen Studenten auf der Akademie, die Kunst sei eine „Waffe in unserer Hand“, um die Befreiung des Landes zu erkämpfen: „Die Kunst ist von Vaterlandsliebe nicht zu trennen.“ Riesige Leinwände, die die glorreiche Vergangenheit des polnischen Volkes verherrlichten, füllten die Salons des Adels (das Bürgertum spielte in Polen damals noch kaum eine Rolle, weder politisch noch kulturell).

Aufschrei und Melancholie – und das eine im anderen: Das ist für mich die kräftige und charaktervolle Lokalfarbe, die die polnische Malerei der europäischen Palette hinzufügt. Und der „Taumel“ des Wladyslaw Podkowinski ist eine der grellsten.

Michael Zeller

Wladyslaw Podkowinski: Taumel, Öl auf Leinwand. 310 x 275 cm. 1894. Nationalmuseum Kraków.

Michael Zeller, Schriftsteller mit einem umfangreichen, mehrfach ausgezeichneten literarischen Werk (zuletzt, 2011, Andreas Gryphius-Preis). 2013 sind von ihm erschienen die Gedichte wie es „anfängt: wie es endet” und der Prosaband „ABHAUEN! Protokoll einer Flucht” bei CulturBooks. Im Herbst 2014 ist seine Erzählung „BruderTod” erschienen. Zur Homepage des Autors geht es hier. Copyright des Textes: Michael Zeller.