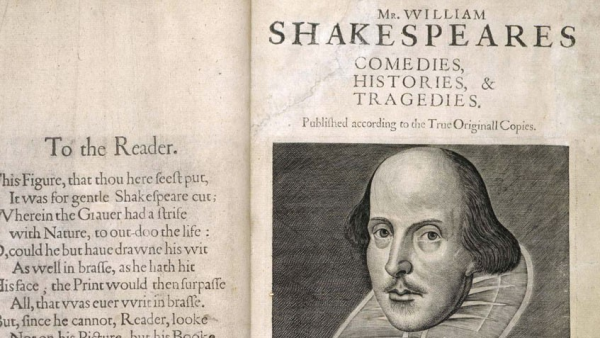

KLASSIKER Will S.

Annäherung an einen gewaltigen Kontinent

Für Brecht stellte Shakespeare (1564-1616) ein großes Faszinosum dar, weil der als spontaner Kollektivschreiber mit seinem „unschuldigen Surrealismus“ so komplex und verstörend auf alle Spießbürger wirkte: „Es gibt nichts Dümmeres, als Shakespeare so aufzuführen, daß er klar ist. Er ist von Natur unklar. Er ist absoluter Stoff“. Auch für den großen polnischen Shakespeare-Spezialisten Jan Kott (1914-2001) war der Barde aus Stratford immer der hochbrisante Superstoff und ein Zeitgenosse, der den „Großen Mechanismus“ von Aufstieg und Untergang, vom Intrigieren, Bespitzeln und Abschlachten als aktuellen gesellschaftspolitischen Prozeß zeigte. Nicht umsonst lautete der Wahlspruch der meisten modernen Regie-Puristen, die Becketts radikale Endspiel-Perspektive auch in Shakespeare entdeckten: „Kott sei mit uns!“ Shakespeare-Fan Goethe wollte „Shakespeare pur“ auf der Bühne inhalieren und dessen Textstellen nicht von pedantischen akademischen Papiertigern interpretiert bekommen. Peter Zadek verstand die großen Shakespeare- Dramen vor allem als Testlabore, in denen der Regisseur mit den Schauspielern herausfinden kann, was der zentrale Punkt jeder Figur ist. Keine Frage: Über 450 Jahre nach Shakespeares Geburt kann man immer noch fragen, worin eigentlich die offenbar zeitlose Faszination seiner Stücke besteht- für Schauspieler, Zuschauer und Regisseure gleichermaßen.

Die besondere Affinität des Shakespeare-Experten Peter Zadek zu diesem Dramatiker lag vielleicht auch darin, dass er im Kollektivschreiber aus Stratford einen fleißigen genialen Bruder im Geiste erkannte: Denn der junge Zadek inszenierte nach seinem abgebrochenen Oxford-Studium als Regisseur an englischen Bühnen jede Woche ein neues Stück ( jährlich 50-60) , während der junge, wahrscheinlich 1586/87 aus Stratford nach London übergesiedelte (vor der acht Jahre älteren Ehefrau Anne Hathaway und dem Kind geflüchtete?) ehrgeizige junge Vater als „Fast and Furious“-Multi-Taskmaster in London seine Karriere in Angriff nahm: Er war Schauspieler, Stückeschreiber, Anteilseigner diverser Theatergruppen und auch beim Gestalten der Bühnenbilder beteiligt. Das Geschwätz einiger deutscher Bedenkenträger und Pseudo-Experten (Vgl. Kreiler: Der Mann, der Shakespeare erfand, Conrad: Christopher Marlowe, der wahre Shakespeare u.a.) die ob der Kreativität des Multi-Talents dessen output von rund einem halben Dutzend Stücke pro Saison anzweifeln, ist aus mehreren Gründen lächerlich- wie auch Peter Ackroyd in seiner monumentalen Shakespeare-Biographie erläutert: Die Stückeschreiber produzierten damals keine literarische Hochkultur, sie waren keine Einsiedler im verstaubten Dachstübchen, die wochenlang über adretten Formulierungen grübelten, sondern Team-Arbeiter, die zusammen passende Stoffe aussuchten, brisante aktuelle Entwicklungen um den Hof der Königin beobachteten und sehr genau verfolgten, wie extrem etwa gegen Katholiken vorgegangen wurde und diese verdächtigen Papisten bespitzelt und verfolgt wurden. Das war der Stoff, aus dem sie ihren Honig saugten und in ihren Stücken verarbeiteten.

Shakespeare hatte offenbar nach Absolvieren der Lateinschule in Stratford vorübergehend in einem katholischen Haushalt in Lancashire als Privatlehrer unterrichtet und war dabei auch ins Visier der Behörden geraten. Dies war nicht ungefährlich, denn allein in Lancashire wurden zur Zeit von Elisabeth I. 26 katholische Lehrer hingerichtet. Der offenbar als Spitzel für Elisabeth I. tätige Dramatiker-Kollege Christopher Marlowe („Edward II“., „Tamburlaine the Great“) observierte und denunzierte diese Katholiken übrigens in England und auch bei Einsätzen in Italien.

Theatergruppen wie die Lord Chamberlain´s Men, Lord Admiral´s Men, Lord Strange´s Men, The Queen´s Men, The Theatre, The Curtain u.a. waren rivalisierende Unternehmen, die sich gegenseitig kritisch beobachteten und Blockbuster der Konkurrenz sofort mit eigenen Produktionen auskontern wollten. Auf den Riesenerfolg von Thomas Kyds bluttriefender Rache-Tragödie „Spanish Tragedy“ reagierte Shakespeare 1586 mit dem Schreiben seines ähnlich blutrünstigen Rache-Dramas „Titus Andronicus“, das ebenfalls ein Kassenschlager wurde. Vielleicht auch deswegen, weil die ca. 25 geköpften, amputierten und abgeschlachteten Leichen auf der Bühne für die Zuschauer einen besonders makabren Thrill darstellten. Übrigens wurde dieses lange für unspielbar gehaltene Stück von Peter Brook mit einer triumphalen Inszenierung in Stratford 1955 (mit Laurence Olivier, Vivien Leigh, Anthony Quayle) aus der Versenkung geholt und von vielen anderen europäischen Theatern wiederbelebt.

Shakespeares Experimentierfreudigkeit, sein Oszillieren zwischen Tragik, Komik, Verzweiflung, Optimismus, Liebe und Haß bewunderte Peter Zadek. Er wollte einem Shakespeare-Stück in seinen Inszenierungen daher auch immer ungewohnte Sichtweisen und verspielt- provozierende Szenen implantieren: „Es geht nicht darum, Fragen über unser Leben zu beantworten. Es geht darum, die Fragestellung in ihrer Eindringlichkeit sinnlich und poetisch auf der Bühne zu formulieren“, lautete etwa sein Kommentar vor der überwältigenden Bochumer „Hamlet“-Inszenierung 1977 mit Ulrich Wildgruber als Hamlet.

Der geniale Theater-Praktiker, Intendant und Regisseur Dieter Dorn zuckte vor seiner ersten Shakespeare-Inszenierung an den Münchener Kammerspielen 1978 vor der Annäherung an diesen „gewaltigen Kontinent“ zurück. Denn nach einem aufwühlenden, überragenden „Midsummer Night´s Dream“-Gastspiel von Peter Brook konnte er sich von dieser „Überrumpelung“ lange nicht erholen, wie er in seiner spannenden Autobiographie „Mein Leben für das Theater“ (2013) erklärte. So tastete er sich mit der Inszenierung weiterer, auch selten gespielter Stücke wie dem „Schlachtfest“ Titus Andronicus an den rätselhaften, wunderbaren Shakespeare-Kosmos heran.

„MAN HANDELT JA MIT LUFT“

Mit Krimi-und Dostojewski –Lektüre hatte sich der wunderbare Ulrich Wildgruber auf seine MacBeth-Rolle in der Hamburger Inszenierung von Wilfried Minks eingestimmt. Das war im Sommer 1978 gewesen, aber das Treffen mit ihm auf dem Ohlsdorfer Friedhof war so intensiv und auch „theatralisch“, dass ich mich fast 30 Jahre später noch an alle Details, vor allem an seine charismatische , ins Selbstironische driftende Ausstrahlung, genau erinnere. Und auch an den Shock, den sein Selbstmord auf Sylt 1999 auslöste. Dem Shakespeare-Enigma und dem Knackpunkt der Stücke konnte er sich ebenso behutsam wie scharfsinnig annähern und während seiner Proben bei einem Photo-Shooting überzeugend vermitteln. Er hatte ja neben dem Hamlet auch alle anderen großen Shakespeare- Rollen gespielt; nun stand er also in prächtiger MacBeth-Montur auf dem Ohlsdorfer Friedhof unweit des Gründgens-Grabes. Mit gezücktem Schwert, blutigen Striemen auf blosser Brust, güldener Krone auf dem Haupt und einer Goldkette um den Hals deklamierte er hemmungslos in Richtung eines auf dem Rasen schnatternden Rabenpulks mit strahlenden Augen, aus denen die Funken vor lauter Energie und Lebenslust zu sprühen schienen: „ Blut fordert Blut, sagt man! Wie weit ist die Nacht! Ah! Und Mitleid wie ein neugeborenes Kind auf Sturmwind reitend bläst die Schreckenstat in jedes Auge, bis Tränenflut den Wind ertränkt!“ Und dann tauchte er als Kommentator ein in Shakespeares Bühnen-Kosmos und in seine Mörder-Rolle: „Raskolnikow ist mir jetzt sehr nahe, ich wüßte auch nicht, was ich jetzt machen würde, wenn ich keine Möglichkeit mehr sehen würde, die Ungerechtigkeit der Welt zu ertragen- ob ich dann nicht ernsthaft über einen Mord, der das ändern könnte, nachdenken würde“.

Nach dem Lear, dem Hamlet und dem fulminanten Hamburger Wäscheleinen-Othello nun also der düstere Macbeth, der für ihn immer noch eine Herausforderung darstellte: „Ein Shakespeare-Text ist so gewaltig, der schleudert einen am Anfang in die Höhe, dann wieder erbarmungslos hinunter- man ist mit einer Shakespeare-Rolle grundsätzlich überfordert. Da ist einem schon schwummerig, weil das Dimensionen hat, von denen man doch nur neun Hundertstel einbringen kann- man weiß auch nie, was dabei herauskommt- man handelt als Schauspieler ja eigentlich mit Luft“.

Trotz gelegentlicher Trivialisierungtendenzen profilneurotischer Jung-Regisseure bei Shakespeare-Inszenierungen („Schrieb Shakespeare für „Bravo“? fragte Benjamin Henrichs schon 1973 in einer SZ-Kritik über Otto Schenks Münchener „Romeo und Julia“) sind Shakespeares Stücke immer noch klassische, markante Bezugspunkte; sie gehören nach wie vor zu den meistgespielten auf deutschen Bühnen. Daran können auch die aufgeregten und aufgeblasenen Paranoia-Spezialisten und auf Pisa-Studien fixierten Bildungshuber nichts ändern, die nur prominente, „gebildete“ Doppelgänger wie den Earl of Oxford, Francis Bacon oder sogar Christopher Marlowe (1564-1593) als den „echten“ gelten lassen und gegen den angeblichen ungebildeten „Dorftrottel“ aus Stratford eintauschen wollen. Diese Doppelgänger-Fraktion möchte sich zwar im Glanz des berühmten Theater-Giganten sonnen, besteht aber nur aus Hütchenspielern, die sich auf das Vor- oder Nach-Datieren biographischer Eckdaten kaprizieren. Nur mit diesen Tricks können sie etwa ein Spätwerk wie den „Sturm“ (1611 uraufgeführt, Erstdruck 1623) in Shakespeares Frühphase verlegen und den bereits 1593 verstorbenen Marlowe als „wahren“ Autor reklamieren. Der Schweizer Ziegenhirte Ulrich Bräker (1735-98), der als Autodidakt in einer Provinzbücherei zufällig auf übersetzte Shakespeare-Dramen stieß, begeisterte sich in seinem autobiographischen Band „Lebensgeschichte und natürliche Abentheuer des armen Mannes im Tockenburg“ über Hamlet, Brutus, Antonius und die Pastoral-Idylle „Wie es Euch Gefällt“. Er kommentierte das Verhalten der Figuren, versuchte ihr Innenleben zu verstehen und sprach sie in Dialogen direkt an. Bräker besaß jedenfalls mehr Einfühlungsvermögen und Verständnis für Shakespeare („O William, hier führst du lauter seltene Menschen auf, von denen man keinen sonderlich hassen, vielmehr noch lieben muß“) als diese bornierten Bildungsbürger-Schnösel, zu deren Fraktion sich übrigens auch Freud, Mark Twain oder Henry James gesellten- meistens in einer arroganten Schlauberger-Attitüde, die den Stratforder „Dorftrottel“ verhöhnte. Vielleicht waren sie auch alle nur den Fake News vom angeblichen Bildungs-Defizit des Barden auf den Leim gegangen: Denn der Sohn eines Handschuhmachers und Alderman hatte tatsächlich eine Lateinschule besucht und war vorübergehend auch als Privatlehrer in Lancashire tätig gewesen . Dass diese „Doppelgänger“-Manie erst in den letzten 150 Jahren populär wurde, liegt wohl auch daran, dass das Interesse an Biographien noch nicht so stark entwickelt war und es noch keinen auf paranoide Szenarien fixierten Dan Brown samt dessen Millionenauflagen gab. Auch die Verschwörungstheoretiker, die durch sinistre CIA-KGB-oder Mossad-Machenschaften und nach dem Nine Eleven-Terror ihre kritische Perspektive auf historische Meuchelmörder ausweiteten, hatten in den Königsdramen ein weites, fruchtbares Feld für ihre Konspirations-Thesen gefunden.

GEGEN DIE DIKTATUR DES GEFÄLLIGEN

„Wie es Euch gefällt geht nicht mehr“- zu diesem Ergebnis kam der Regisseur Ernst Wendt während der Proben an seiner Münchener Inszenierung von „Wie es Euch gefällt“. Seine Überlegungen und Notizen kreisten um einen Versuch der Annäherung an das Enigma Shakespeare: Hatte Goethe nicht bereits (Rede „Zum Shäkespears-Tag“) über Unordnung und Chaos bei Shakespeare gesprochen und alle peniblen Ordnungshüter getadelt, die auf Harmonisierungstendenzen, eindeutige Kontraste und Dimensionen erpicht waren? Er schäme sich manchmal vor Shäkespearen, in dessen Stücken „mit dem nothwendigen Gang des Ganzen die „prätendierte Freyheit unseres Wollens“ zusammenstoße, während unser „verdorbener Geschmack“ uns an der Natur seiner Charaktere Anstoß nehmen lasse“. Der von Goethe angesprochene Protest „des sogenannten guten Geschmacks“ gegen die Natur der Shakespeare-Figuren entpuppt sich also als spießiger Widerwille, sich mit Ambivalenzen auseinander zu setzen, die aus den üblichen Schwarz-Weiß-Rastern und Gut-Böse-Dimensionen herausfallen. Die Zumutungen des englischen Barden sind also ästhetische, auf die Ernst Wendt damals (1983) in seiner Inszenierung an den Münchener Kammerspielen mit eingeräumten Freiräumen für schwarze Interpretationslöcher und „Resten des Unaufgeklärten“ reagierte, wie er in seinem Buch „Wie es Euch gefällt geht nicht mehr“ schrieb: „Die Liebe ist keine zaubrische Himmelsmacht, sondern ein entsetzliches Gemenge aus Trieben & Ängsten &Wünschen &Wahn, und die Menschen sind dessen närrische, im Mondlicht sich verstolpernde Opfer. Die obligate Hochzeit am Ende schafft deshalb auch nicht eine heitere Auflösung, sondern stellt neue Rätsel“. Dieses risikofreudige Anpacken ambivalenter Grauzonen ist wahrscheinlich der Knackpunkt, der Shakespeares Werke immer noch zu Klassikern macht. Sie müssen allerdings auch ohne Anbiederungsversuche beim „Bravo“- oder RTL-2-Publikum inszeniert werden.

„Wie es Euch gefällt geht nicht mehr“- zu diesem Ergebnis kam der Regisseur Ernst Wendt während der Proben an seiner Münchener Inszenierung von „Wie es Euch gefällt“. Seine Überlegungen und Notizen kreisten um einen Versuch der Annäherung an das Enigma Shakespeare: Hatte Goethe nicht bereits (Rede „Zum Shäkespears-Tag“) über Unordnung und Chaos bei Shakespeare gesprochen und alle peniblen Ordnungshüter getadelt, die auf Harmonisierungstendenzen, eindeutige Kontraste und Dimensionen erpicht waren? Er schäme sich manchmal vor Shäkespearen, in dessen Stücken „mit dem nothwendigen Gang des Ganzen die „prätendierte Freyheit unseres Wollens“ zusammenstoße, während unser „verdorbener Geschmack“ uns an der Natur seiner Charaktere Anstoß nehmen lasse“. Der von Goethe angesprochene Protest „des sogenannten guten Geschmacks“ gegen die Natur der Shakespeare-Figuren entpuppt sich also als spießiger Widerwille, sich mit Ambivalenzen auseinander zu setzen, die aus den üblichen Schwarz-Weiß-Rastern und Gut-Böse-Dimensionen herausfallen. Die Zumutungen des englischen Barden sind also ästhetische, auf die Ernst Wendt damals (1983) in seiner Inszenierung an den Münchener Kammerspielen mit eingeräumten Freiräumen für schwarze Interpretationslöcher und „Resten des Unaufgeklärten“ reagierte, wie er in seinem Buch „Wie es Euch gefällt geht nicht mehr“ schrieb: „Die Liebe ist keine zaubrische Himmelsmacht, sondern ein entsetzliches Gemenge aus Trieben & Ängsten &Wünschen &Wahn, und die Menschen sind dessen närrische, im Mondlicht sich verstolpernde Opfer. Die obligate Hochzeit am Ende schafft deshalb auch nicht eine heitere Auflösung, sondern stellt neue Rätsel“. Dieses risikofreudige Anpacken ambivalenter Grauzonen ist wahrscheinlich der Knackpunkt, der Shakespeares Werke immer noch zu Klassikern macht. Sie müssen allerdings auch ohne Anbiederungsversuche beim „Bravo“- oder RTL-2-Publikum inszeniert werden.

Gert Voss als Richard III (R: Claus Peymann)

SPIELWIESEN UND INTERPRETATIONS-FREIRÄUME

Der Klassiker als Härtetest: Würden sie der gigantischen Aufgabe gewachsen sein, die Piefkes aus Bottrop? Das war die Frage, die sich die Wiener vor der Richard III.-Premiere 1986 am Wiener Burgtheater (Regie: Claus Peymann, mit Gert Voss als Richard) stellten. Die Rückblenden und Erklärungen von Gert Voss zu seiner Rolle und zum großen Klassiker Will S. sind überzeugend und scharfsinnig: Aus der Schwäche des verkrüppelten Richard eine Stärke zu entwickeln, darin bestand das Geheimnis seines beeindruckenden Erfolgs. „Wie man in dieser Gesellschaft mit der Macht umgeht, wie man betrügt, belügt, allen schmeichelt und blitzartig auf jede Situation reagiert“, sah er in Richard III. vorgeführt. In seiner packenden Autobiographie „Ich bin doch kein Papagei“ beschreibt er seine eigenen Vorbereitungen auf die Rolle des Krüppels, der sich mit diversen Tricks zum mentalen Kraftbolzen hochpeppt. Er hatte sich in enge Schnürstiefel eine Holzkugel gelegt und mit Socken umwickelt, was beim Laufen starke Schmerzen verursachte und einen unnatürlichen Gang provozierte, der nur mit Hilfe von zwei eleganten Krücken ein wieselflinkes Fortkommen ermöglichte. Bezeichnend ist, wie Gert Voss sich mit archivarischer Akribie durch alte Richard III.-Filmsequenzen mit Laurence Olivier und Fritz Kortner arbeitete und die antiquierten theatralischen Posen für sich sofort verwarf. Wie er auf die Anfeindungen und Aversionen der Wiener reagierte und Richards Aggressionen gegenüber einer feindlichen, grausamen Welt so stark internalisierte, dass er auch Peymann während der Probenarbeit schwer anfauchte. „Dass bei der Arbeit die Rolle in einem passiert, das kann man nicht verhindern“, erklärt er. „Abgründe tun sich auf! Ich sehe in deinen Augen den Killer!“ hatte Peymann ihn angebrüllt. Doch diese furiose, entfesselte Energie konnte das Duo zu kreativer Dynamik und Phantasie umpolen und damit das Publikum begeistern.

Die Essenz des großen Klassikers beleuchtet Voss in seiner Richard-Rückblende ganz nebenher, wenn er die Suche nach einer eigenen Aufführungs- Ökonomie beschreibt, die auf eingestreuten Ruhepunkten während der vierstündigen Vorstellung basierte. „Die Figur kann nicht immer nur kämpfen, kämpfen, kämpfen, ich musste die Rhythmik und die Melodie der Figur finden. Shakespeare wusste viel über die Ökonomie einer Rolle, lange Zeit ist Richard im Zentrum, dann gibt es aber auch Teile, in denen der Schauspieler auftanken kann“.

Mit Shakespeare in eine neue Zeit ! Das war das Fazit dieser legendären Richard-Inszenierung, die mit einer „Explosion des Applauses“ (Gert Voss) bejubelt wurde.

Globe Theatre bei London

„Es ging an diesem Abend auch um den Aufbruch eines Landes in eine neue Politik… und wir waren die Wegbegleiter“.

Wegbegleiter des Klassikers sind heutzutage ja auch die Übersetzer. Sie sorgen mit ihren gewagten „freien“ Texten aber auch gelegentlich für Provokationen, Irritationen und Unverständnis. Kann man z.B., wie es Thomas Brasch für Peymanns Richard II.-Inszenierung am Berliner Ensemble machte, „Halt´s Maul, du dumme Kuh!“ im neudeutschen Schnodderton übersetzen, wo es doch im Richard II. –Original heißt:“ Peace, foolish woman!“ Darüber kann man sicher lange diskutieren, wir müssen hier jedoch erstmal den Vorhang ziehen: Denn wieder sehen wir betroffen…etliche Fragen offen…

Eine kleine Lektüreliste

Peter Ackroyd: Shakespeare. The Biography. Chatto & Windus London 2005;

Bertolt Brecht: Arbeitsjournal 1938 bis 1942. Werkausgabe. edition Suhrkamp Frankfurt 1974;

Bastian Conrad: Christopher Marlowe. Der wahre Shakespeare. Buch & Media München 2011;

Dieter Dorn: Spielt weiter! Mein Leben für das Theater. CH Beck, München 2013;

Stephen Greenblatt: Will in the world. How Shakespeare became Shakespeare. Norton & Company New York 2004;

Jan Kott: Shakespeare heute. Langen-Müller, München 1964;

Kurt Kreiler: Der Mann, der Shakespeare erfand. Edward de Vere Earl of Oxford. Insel 2009;

Mechthild Lange: Peter Zadek. Fischer 1989;

James Shapiro: Contested Will. Who wrote Shakespeare? Faber & Faber London 2010;

Ders.:1599. A Year in the Life of William Shakespeare. Faber &Faber 2005;

Gert Voss: Ich bin kein Papagei! Eine Theaterreise. Styria Premium 2011;

Ernst Wendt: Wie es euch gefällt geht nicht mehr. Meine Lehrstücke und Endspiele. Edition Akzente Hanser 1985.

Peter Münder, Journalist, Autor einer Harold Pinter-Biografie, lebt in Hamburg.