More Sex And Scandals Please – We Are British!

More Sex And Scandals Please – We Are British!

1963 war für die Briten das Jahr des aufklärerischen Umbruchs, des Beginns einer befreienden Liberalisierungswelle und der großen Skandale – ein Blick zurück auf den Profumo-Skandal, die Philby-Affäre, den „Angry Young Man“ John Osborne und Joseph Loseys Film „Der Diener“. Peter Münder über ein prickelndes Jahr.

Glaubt man dem grandiosen, immer zu Scherz, Satire und Zynismus aufgelegten Dichter Philip Larkin (1922–85), dann begann die Zeit der realen britischen Aufklärung und der sexuellen Befreiung im Jahr 1963 – jedenfalls stellt es sich so in seinem bekannten Poem „Annus Mirabilis“ („Wunderbares Jahr“) dar:

Sexual intercourse began

In nineteen-sixty-three

Which was rather late for me

Between the end of the „Chatterley“ ban

And the Beatles’ first LP …

Es war keine aufmüpfige Studentenrebellion, kein radikaler ideologisch-fundierter Kampf gegen das Establishment gewesen, der zur Zäsur von 1963 führte, sondern eher eine fröhlich-anarchische Satire-Welle, die gegen das etablierte Verdummungs- und Vernebelungssystem während der Ägide des konservativen „Mac The Knife“-Premiers Harold MacMillan und gegen eine antiquierte Zensurmaschinerie einen beachtlichen Etappensieg errungen hatte.

Der von Larkin angesprochene Prozess gegen den Penguin-Verlag, der es gewagt hatte, den jahrzehntelang wegen angeblicher Obszönität verbotenen Roman „Lady Chatterley’s Lover“ von D.H. Lawrence als Taschenbuch in einer gigantischen Startauflage von 200 000 Exemplaren zum Preis von drei Shillings und sechs Pence zu veröffentlichen, wurde bereits im Sommer 1960 von staatlichen Zensurinstanzen angestrengt und verloren: Das Plädoyer des Staatsanwalts hatte sich vor allem auf die weite Verbreitung des billigen Taschenbuchs kapriziert, degoutant war für ihn außerdem die Tatsache gewesen, dass sich der Autor Lawrence als Klassenverräter geoutet hatte: Denn die Frau des querschnittsgelähmten Aristokraten findet ihre sexuelle Erfüllung ausgerechnet bei einem Wildhüter – das schien der eigentliche Skandal des Buches zu sein.

Jedenfalls war dies eine wichtige Etappe auf dem Weg zur späteren totalen Abschaffung der Zensur gewesen, an der Satire-Instanzen wie das BBC-TV-Programm „That was the week that was“ (TW 3, seit November 1962 auf Sendung) von David Frost ebenso großen Anteil hatten wie das fröhlich-anarchische, 1961 von Oxford-Studenten gegründete Magazin „Private Eye“, das wegen seiner mutigen Tabubrüche inzwischen zum am häufigsten verklagten britischen Presseorgan avancierte.

Jedenfalls war dies eine wichtige Etappe auf dem Weg zur späteren totalen Abschaffung der Zensur gewesen, an der Satire-Instanzen wie das BBC-TV-Programm „That was the week that was“ (TW 3, seit November 1962 auf Sendung) von David Frost ebenso großen Anteil hatten wie das fröhlich-anarchische, 1961 von Oxford-Studenten gegründete Magazin „Private Eye“, das wegen seiner mutigen Tabubrüche inzwischen zum am häufigsten verklagten britischen Presseorgan avancierte.

Die Rolling Stones (1962 hatten sie ihren ersten Auftritt in London) und die Beatles lieferten dazu die lockere, swingende und vorübergehend auch rebellische Begleitmusik . Doch die entscheidende Neuorientierung und den Bruch mit verstaubten Traditionen, mit Klassendünkel, Bildungshuberei und der Upper Class-Arroganz bereiteten eben auch Filme und Romane vor: Anthony Burgess mit „Clockwork Orange“ (1962) gehört ebenso dazu wie die ganze Palette der großartigen Satire-Meister John Wain, John Braine, Keith Waterhouse („Billy Liar“), Kingsley Amis („Lucky Jim“) sowie die härteren Sozialkritiker David Storey („This Sporting Life“, 1963 von Lindsay Anderson verfilmt) und Alan Silitoe ( „The Loneliness of a Long Distance Runner“). Sie hatten meistens den Konflikt von Unterschicht-Provinzlern und der Middleclass-Borniertheit einer selbstzufriedenen Bourgeoisie ins Visier genommen- dabei allerdings auch den verbissenen Ehrgeiz der Aufsteiger demaskiert, die als arrivierte Erfolgstypen dann genauso bieder und reaktionär geworden waren wie die ursprünglich verachteten Kontrahenten.

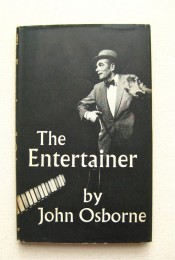

John Osbornes „The Entertainer“, Cover der Erstausgabe von 1957, Quelle: Book-Shop.com

Diesen „Blick zurück im Zorn“ hatte der „Angry Young Man“ John Osborne (1929–1994) schon 1956 in seinem Stück „Look Back in Anger“ zum Leitmotiv erkoren und damit für große Turbulenzen im britischen Kulturbetrieb gesorgt. Sein Anti-Held Jimmy Porter wirkte damals mit seinem doch ziemlich diffusen Furor gegen selbstgefällige Kleinbürger ungeheuer provozierend – was heute kaum noch nachvollziehbar ist. Dabei sprach aus ihm vor allem die Sehnsucht nach einer „guten, tapferen Sache“, für die es sich lohnt, auf die Barrikaden zu gehen.

Osborne hatte dann auch 1957 mit „The Entertainer“ für großen Wirbel gesorgt, weil der Abgesang auf die Music Hall und den abgehalfterten Mimen Archie Rice (grandios von Laurence Olivier gespielt) nach dem Suez-Fiasko zugleich auch eine bitterböse Abrechnung mit der gescheiterten Außenpolitik der Konservativen unter Anthony Eden und MacMillan war. Diese neue Protest-Stimme Osbornes hatte der damalige Starkritiker Kenneth Tynan jedenfalls so beeindruckend gefunden, dass er schrieb: „Ich bezweifle, ob ich jemanden lieben könnte, der ‚Blick zurück im Zorn‘ nicht sehen will“.

Wo tobt der Sturm der Entrüstung angesichts unerträglicher Skandale eigentlich wütender und gnadenloser als in Großbritannien? Dazu gehören allerdings auch Affären und Seitensprünge, über die wir heute nur noch schmunzeln würden. Der Profumo-Skandal vom Juni 1963 um den Verteidigungsminister John Profumo schien zur Blütezeit des Kalten Krieges ein Fall von gravierendem Geheimnisverrat zu sein, entpuppte sich dann jedoch als überschaubare Callgirl-Affäre:

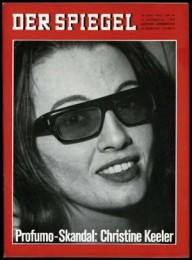

DER SPIEGEL Ausgabe 25/1963

Das Edel-Callgirl Christine Keeler hatte zwar gleichzeitig intime Beziehungen zu Profumo und einem russischen Agenten gehabt, doch sie hatte dem Russen offenbar keine bedeutenden militärischen Details o. ä. verraten – Profumo musste trotzdem zurücktreten, weil er das Parlament systematisch belogen hatte. Der Skandal stand monatelang im Mittelpunkt öffentlicher Debatten; es gab einen offiziellen Untersuchungsausschuss und einen ausführlichen Bericht, den man damals im Buchladen kaufen kaufte:

Der Denning-Report wurde schnell zum erfolgreichen Bestseller. Der Report hatte sehr offen den Premier wegen dessen zögernder und halbherziger Aufklärungsbemühungen kritisert, sodass MacMillan dann im Oktober zurücktrat. Sein Nachfolger wurde der „Fourteenth Earl“, das „schottische Moorhuhn“ Alec Douglas-Home – ein Repräsentant einer Epoche, die nur noch mit dem morbiden Charme dekadenter Petitessen glänzen konnte.

Diese verblasste britische Empire- und Moorhuhn-Grandezza hat wohl kaum ein Künstler so kritisch und verblüfft zur Kenntnis genommen wie der amerikanische Filmregisseur Joseph Losey. Der war wegen seiner kritischen Überzeugungen in Hollywood in Ungnade gefallen, siedelte nach England über und hatte 1962 den Dramatiker Harold Pinter (1930-2008) gebeten, die Novelle „The Servant“ von Robin Maugham zum Drehbuch umzuarbeiten, was dieser auch tat.

Der Film wurde 1963 mit Dirk Bogarde als Diener Barrett, James Fox als Gentleman Tony und Wendy Craig als laszive Susan produziert. Pinter war von der Aufgabe und der Zusammenarbeit mit Losey begeistert; in den folgenden Jahren schrieb Pinter noch zwei weitere Drehbücher für Losey-Filme: „Accident“ und „The Go-Between“ nach dem Roman von LP Hartley. Losey war ebenso fasziniert wie entsetzt vom britischen Klassenkampf, der da im „Servant“ („Der Diener“) tobt: Diese von Pinter auf die Spitze getriebene, zum bedrohlichen existentiellen Konflikt eskalierende Herr-Knecht-Beziehung erschien ihm wie eine Aktualisierung uralter, feudaler Beziehungsgeflechte. Und Dirk Bogarde als gnadenloser, die Schwächen seines Herrn genauestens sondierender Diener spielte so souverän den unersetzbaren Helfer, Organisator und Mann für alle Fälle, dass die auf den Kopf gestellte Beziehung als konsequentes Powerplay fast zwangsläufig zu seinen Gunsten ausgehen musste.

Dieser Film wurde zwar kein großer kommerzieller Erfolg, er markierte dennoch eine kritische Wende, indem er zwar „nur“ den Mikrokosmos des gutbetuchten, aus Afrika zurückgekehrten Früh-Ruheständlers Tony samt Verlobter und Diener zeigt, doch die Schwachstellen im britischen Klassensystem geradezu akribisch sezierte. Und wer die künstlerische Entwicklung von Harold Pinter verfolgte, wird genau registriert haben, dass Machtspielchen und aggressive Beziehungsgemetzel von da an zu seinen Leitmotiven gehörten – in den Theaterstücken ebenso wie auch in den Drehbüchern und TV-Spielen. Und dass Pinter insgesamt 24 Drehbücher verfasste und seinen Frust über Verrisse seiner Stücke mit dem Verfassen von Drehbüchern und dem Eintauchen in die Welt des Films kompensierte, dürfte sicher auch auf seine beglückende Erfahrung mit dem risikofreudigen, genialen Losey zurückzuführen sein.

1963 war ja auch ein Philby-Skandal-Jahr: Der ehemalige Chef des Auslandsgeheimdienstes Kim Philby war jahrzehntelang als Doppelagent für Stalins KGB tätig gewesen und hatte während des Krieges alle wichtigen Geheimnisse an die Sowjets verraten. Als sich die beiden Diplomaten Burgess und MacLean, die ebenfalls KGB-Doppelagenten waren, in einer überstürzten Flucht 1951 nach Moskau retten konnten, war schon ein Verdacht auf Philby als Fluchthelfer gefallen. Doch gegen Philby konnte man trotz intensiver Verhöre keine konkreten, juristisch verwertbaren Anschuldigungen vorbringen. Er konnte sich als Nahost-Korrespondent für den „Economist“ in Beirut etablieren und war im Januar 1963 spurlos verschwunden.

1963 war ja auch ein Philby-Skandal-Jahr: Der ehemalige Chef des Auslandsgeheimdienstes Kim Philby war jahrzehntelang als Doppelagent für Stalins KGB tätig gewesen und hatte während des Krieges alle wichtigen Geheimnisse an die Sowjets verraten. Als sich die beiden Diplomaten Burgess und MacLean, die ebenfalls KGB-Doppelagenten waren, in einer überstürzten Flucht 1951 nach Moskau retten konnten, war schon ein Verdacht auf Philby als Fluchthelfer gefallen. Doch gegen Philby konnte man trotz intensiver Verhöre keine konkreten, juristisch verwertbaren Anschuldigungen vorbringen. Er konnte sich als Nahost-Korrespondent für den „Economist“ in Beirut etablieren und war im Januar 1963 spurlos verschwunden.

Philby hatte sich nach Moskau abgesetzt, wo er als KGB-Oberst verhätschelt wurde und immer pünktlich mit den neuesten Times-Ausgaben und Cricket-Resultaten aus England versorgt wurde. Dann wurde er als der „Dritte Mann“ der fünf Cambridge- Spione entlarvt, die bereits als Studenten am Trinity College vom KGB rekrutiert worden waren. Die Existenz eines russischen Maulwurfs in den eigenen Reihen war vom Establishment so lange vertuscht und bestritten worden, bis diese Praxis unhaltbar wurde.

Briefmarke der UdSSR mit dem Bildnis Philbys

Erst später stellte sich heraus, dass zum spionierenden Cambridge-Clan auch der Technokrat Cairncross und Anthony Blunt, der Kurator der königlichen Gemäldesammlung, gehörten. Der wurde erst 1979 von Premierministerin Margaret Thatcher als Verräter entlarvt – sie konnte es nicht länger tolerieren, dass Blunt jahrelang Immunität zugebilligt worden war und man den Mantel des Schweigens über seine Spionagetätigkeit für die Russen gehüllt hatte.

Inzwischen gibt es aber auch Spekulationen darüber, ob die „Cambridge Five“ vielleicht von den Briten systematisch beim KGB vom britischen Geheimdienst eingeschleust wurden: Denn so viel gebündelte Inkompetenz, ein solches Ausmaß an Versagen und Schlamperei seien eigentlich unvorstellbar, erklären etliche Experten inzwischen. Dieser Hintergrund aus der heißen Phase des Kalten Krieges hatte John le Carre neben seinen eigenen Spionage-Aktivitäten dazu veranlasst, seinen desillusionierenden Spionage-Roman „Der Spion, der aus der Kälte kam“, zu verfassen, der im Dezember 1963 veröffentlicht wurde (zur Rezension von Thomas Wörtche).

Krimi-Fans wissen natürlich auch, dass 1963 das Jahr der „Great Train Robbery“ war: Es war der bis dahin größte Raub im UK , bei dem 2,5 Millionen Pfund aus dem Zug von Glasgow nach London gestohlen wurden: 16 Männer waren beteiligt, die alles perfekt organisiert hatten. Räuber Ronald Biggs war nach Brasilien geflohen, kehrte aber 2002 nach England zurück, um dann sieben Jahre in einem Gefängnishospital zu verbringen. Hatte er in Rio etwa die berühmte Delikatesse Fish and Chips vermisst? Oder das wässrige Ale? Deutsche TV-Zuschauer hatten dann 1966 immerhin das Vergnügen, den Straßenfeger-Dreiteiler „Die Gentlemen bitten zur Kasse“ genießen zu können. 1963: Das war schon ein merkwürdiges, prickelnd-belebendes, wunderbares Jahr.

Peter Münder

Literatur:

Johann N. Schmidt: Großbritannien 1945-2010. Kultur, Politik, Gesellschaft. Kröner Verlag Stuttgart: 514 Seiten.

Kenneth Tynan: Tynan on Theatre. Penguin Books 1964. 364 Seiten.

John Russell Taylor: Anger and After. A Guide to the New British Drama. Penguin Books 1963. 352 Seiten.

John Osborne: Damn You, England. Collected Prose. Faber and Faber 1994. 264 Seiten. 14,99 Pfund.

John Heilpern: John Osborne. A Patriot for Us. Vintage Books 2007, 528 Seiten. 9,99Pfund.

Harold Pinter: Five Screenplays (The Servant, The Pumpkin Eater, The Quiller Memorandum, Accident, The Go-Between). Methuen 1971. 367 Seiten.

DVD The Servant: Universal/ Studio Canal Prod. 111 Min.

Phillip Knightley: Die Geschichte der Spionage im 20. Jahrhundert. Scherz Verlag 1989. 416 Seiten.

Kim Philby: My Silent War. The Autobiography of Kim Philby. Introduction by Phillip Knightley. Grafton Books 1968. 287 Seiten.