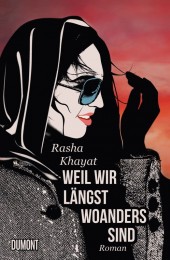

Rasha Khayat, geboren 1978 in Dortmund, wuchs in Jeddah, Saudi-Arabien, auf. Als sie elf war, siedelte ihre Familie nach Deutschland zurück. Sie studierte Vergleichende Literaturwissenschaften, Germanistik und Philosophie in Bonn. Rasha Khayat lebt in Hamburg und arbeitet als freie Autorin, Übersetzerin und Lektorin. Sie betreibt den Blog „West-östliche Diva“. Karsten Herrmann hat sich mit der Autorin über ihren ersten Roman „Weil wir längst woanders sind“ (Dumont) unterhalten.

Rasha Khayat, geboren 1978 in Dortmund, wuchs in Jeddah, Saudi-Arabien, auf. Als sie elf war, siedelte ihre Familie nach Deutschland zurück. Sie studierte Vergleichende Literaturwissenschaften, Germanistik und Philosophie in Bonn. Rasha Khayat lebt in Hamburg und arbeitet als freie Autorin, Übersetzerin und Lektorin. Sie betreibt den Blog „West-östliche Diva“. Karsten Herrmann hat sich mit der Autorin über ihren ersten Roman „Weil wir längst woanders sind“ (Dumont) unterhalten.

Karsten Herrmann: Mit offensichtlich starken autobiographischen Bezügen kreist Ihr Debütroman um die Frage, was Heimat bedeutet und wie man bzw. frau mit zwei Kulturen in sich leben kann. Sie schreiben an einer Stelle von einem „Leben in der Lücke“. Haben Sie das als Pendlerin zwischen den Kulturen auch selber so empfunden und wie sind Sie damit umgegangen?

Rasha Khayat: Ich verstehe den Wert dieser Frage nach diesen angeblich „offensichtlich stark autobiographischen Zügen“ immer nicht – außer den Eckdaten ihres Lebens (arabischer Vater, deutsche Mutter, Umsiedelung im Kindesalter) habe ich nicht sehr viel mit meinen zwei Protagonisten gemeinsam. Macht es ein Buch am Ende besser oder schlechter, wenn man Züge des Autors in dem Buch entdeckt? Was bringt es dem Leser, sich auf diese Frage zu versteifen und die Lesart eines Textes so einzuschränken?

Ich wollte vielmehr eine allgemeingültige Geschichte vom Fremdsein erzählen; ein Gefühl, das jeder, der bikulturelle oder multikulturelle Einflüsse in seinem Leben hat, kennt; davon, das Alltagsrassismus, Fremdfühlen, „Leben in der Lücke“ mit einem anstellen kann. Nämlich – wie im Falle von Layla, das Bedürfnis nach einer Strategie, damit umzugehen und dem Herr zu werden. Man fühlt sich nicht hier und nicht dort richtig zu Hause, oder auch auf beiden Seiten irgendwie. Dieses „Irgendwie anders“, „diffus fremd“ höre ich seit 30 Jahren überall im Freundeskreis, bei Bekannten, Kollegen, Menschen, die ich auf Reisen treffe und mit denen ich diese sogenannte „Bindestrich-Identität“ teile; egal ob arabisch, türkisch, südamerikanisch, fernasiatisch oder auch französisch – jeder, der mehr ist als „nur deutsch“, kennt dieses „nicht hier, nicht dort“, jeder Mensch mit fremd klingendem Namen hat mindestens einmal in seinem Leben gehört: „Ach, Sie sprechen ja gut Deutsch!“ Solche Dinge nerven, verletzen, beeinflussen den Charakter und die Eigenwahrnehmung. Ich hatte das Gefühl, es war an der Zeit, diesen Menschen, die in Deutschland inzwischen eine ganze Generation prägen, eine Stimme zu geben.

Im Gegensatz zu Basil und Layla habe ich das große Glück eines sehr engen, offenen Familienkontextes auf beiden Seiten und fantastische Eltern, die es mir nie schwer gemacht haben, beide Seiten meiner Herkunft auszuleben. Außerdem war meine Strategie immer das Lesen. Ich habe von klein auf sehr viel gelesen und mir vorlesen lassen von den Eltern und Großeltern, um die Welt um mich zu verstehen. Literatur hilft mir noch heute, wenn ich mich in der Welt einmal verloren fühle. Sie tröstet, erklärt, fängt auf, gibt Kraft, macht glücklich.

In Ihrem Roman gibt es zwar keinen „Clash of Civilization“, aber Basil, aus dessen Perspektive Sie den Roman schreiben, bleibt sein Geburtsland Saudi-Arabien mit seiner Mischung aus amerikanischem Kapitalismus und archaischer Religion fremd. Seine Schwester Layla hingegen hat das Gefühl hier erstmals „ein echtes Zuhause“ gefunden zu haben und sieht in Deutschland trotz aller Freiheiten und Möglichkeiten zu wenig Freude, „zu wenig Platz für Wärme. Da ist Abstand und Filter.“ Wo siedeln Sie sich selber zwischen diesen beiden Polen an oder ist es ein eher ständiges Oszillieren?

Ich wollte gern mehrere Möglichkeiten einer Weltsicht anbieten, weil es als Autor nicht meine Aufgabe ist, meine Figuren zu bewerten und ihre Haltung zur Welt auf einer Skala einzuordnen. Die Welt ist nicht schwarz-weiß, selbst dann nicht, wenn es um arabische Länder geht. Ich sehe meine Aufgabe als Autorin darin, dem Leser eine möglichst wertfreie Grundsituation anzubieten, damit er selbst entscheiden kann, welche Position er besser verstehen, wem er sich näher fühlen möchte. Ich selbst kann sie beide sehr gut nachvollziehen, sowohl Basil als auch Layla.

In der Literatur und in der Kunst im Allgemeinen geht es auch immer stark um Empathie, darum, sich auf einer tieferen, emotionalen Ebene einem Konflikt oder einem Thema zu nähern. Das habe ich mit meinem Roman versucht. Die Empathie des Lesers anzusprechen und ihn dazu einzuladen, zu versuchen, das innere Richtmaß mal auszuschalten.

Das funktioniert nur mit der richtigen Sprache, dem richtigen Ton, der es dem Leser ermöglicht, langsam hinein zu gleiten in einer Geschichte. Nach diesem Ton habe ich lange gesucht.

Eine der zentralen Fragen in der öffentlichen und nach Köln emotional aufgeheizten Diskussion hierzulande ist die unterschiedliche Rolle der Frau in den beiden Kulturen. Mit dem Schleier als Symbol verbindet sich eine ganz Flut von (Vor-)Urteilen: Unterdrückung, Machismo, Gewalt. Wie sehen Sie als Frau diesen sensiblen Punkt?

Ich möchte mich in diese öffentliche Diskussion nicht einmischen. Ich stehe mit meinem Roman als Autorin von Literatur in der Öffentlichkeit, und nicht als Sprachrohr für die eine oder andere Seite. Was ich privat von dieser Diskussion halte, tut nichts zur Sache.

Wie sind Sie zum Schreiben gekommen und welchen Weg haben Sie bis zu Ihrem Debütroman genommen?

Wie sind Sie zum Schreiben gekommen und welchen Weg haben Sie bis zu Ihrem Debütroman genommen?

Ich habe schon immer geschrieben. Geschichten, Essays, Tagebücher, später journalistische Reportagen. Das Buch als Medium ist seit Kindesbeinen meine liebste Kunstform. Ich habe viele Tage, Wochen, Monate in der lokalen Stadtbücherei verbracht, als Schülerin in einer Buchhandlung gejobbt, später Literaturwissenschaften studiert und schließlich bei einer Literaturagentur in London hospitiert, ehe ich als Lektoratsvolontärin zu einem großen Publikumsverlag nach Hamburg kam. Seither arbeite ich als Lektorin und Übersetzerin für Belletristik und Literatur. Das Schreiben war ein ständiger Begleiter, vor allem auf meinen ausgiebigen Reisen. Vor einigen Jahren bekam ich ein Stipendium bei der Jürgen-Ponto-Stiftung, was mich ermutigt hat, mich stärker auf das literarische Schreiben zu konzentrieren. Im Januar 2014 hatte ich dann die Gelegenheit, einen Monat auf Sylt zu verbringen, als Gast der Stiftung kunst:raum Syltquelle. In dieser Zeit ist ein Großteil des Grundgerüstes von dem entstanden, was nun „Weil wir längst woanders sind“ geworden ist.

Mit ihrem Blog „West-Östliche Diva“ verstehen Sie sich in Goethes Tradition auch als Kulturvermittlerin. Wo liegen aus ihrer Sicht einerseits die größten Chancen und andererseits die größten Hürden für ein gemeinsames Verständnis?

Es ist ein Wortspiel um den west-östlichen Diwan, allerdings sehe ich mich nicht in der Tradition Goethes. Ich war schon immer eher Fan von Schiller. Ich möchte ein Fenster öffnen in eine Welt, die offenbar vielen Menschen noch Rätsel aufgibt. Ich glaube, dass Humor dabei eine wichtige Rolle spielt, weshalb ich oft versuche, die Absurditäten beider Welten einander gegenüber zu stellen. Die Frage nach Hürden und Chancen ist zu komplex für eine kurze Antwort. Insgesamt glaube ich, dass Verständnis eher aus einem Gefühl, aus Empathie entsteht, und nicht – wie das Wort selbst vorgibt – vom Verstand. Logisch kann ich vieles nachvollziehen, aber den emotionalen Bezug zu finden, fällt mir oft schwer. Deshalb plädiere ich immer dafür, Ruhe zu bewahren, die Gründe für die eigene Angst zu hinterfragen und nicht in den derzeit vorherrschenden hysterischen Schreiwettkampf mit einzustimmen. Das bringt niemanden weiter.

Welchen Beitrag kann die Literatur zum interkulturellen Verständnis leisten? Haben Sie noch Vertrauen in die Macht des Wortes abseits der schnellen massenmedialen Stimmungsmache?

Ich wäre nicht Autorin, würde ich nicht an die Macht von Literatur und Kunst glauben. Vor allem an die Macht von Geschichten. Literatur hat, im Gegensatz zu schreienden Reportagen und plakativen TV-Beiträgen, den großen Vorteil, auf leiser, privater, emotionaler Ebene Welten öffnen zu können. Ich habe in meinem Leben mehr von John Irving, Vladimir Nabokov oder Zadie Smith über die Menschheit gelernt als aus dem Fernsehen. Ich wünschte, Leute würden wieder mehr lesen, öfter ins Museum gehen, sich dem öffnen, was Kunst alles bewirken kann, statt am Ende des Tages das Dschungel-Camp einzuschalten. Aber dafür muss man sich Zeit nehmen und Aufmerksamkeit motivieren. Das scheint vielen Menschen inzwischen leider schwer zu fallen.

Vielen Dank für das Gespräch!

Rasha Khayat: Weil wir längst woanders sind. Roman. Dumont 2016. 192 Seiten. 19,99 Euro. Foto: Anna Maria Thiemann.