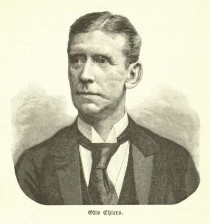

Otto E. Ehlers

vorgeschlagen von Christian Y. Schmidt, dessen Protagonist in seinem postdadaistischen Roman „Der letzte Hülsenbeck“ – Rezensionen von Georg Seeßlen und Dietmar Dath hier und hier – selbst ein Reiseschriftsteller ist, der irgendwann die Lust am Reisen verlor und meistens nur noch virtuell unterwegs war, was aber zu Hause in den Redaktionen nicht auffiel. Einmal trifft er auf einer Berliner Party den Redakteur, der ihn betreut hat. Die Stelle geht so:

„Ich war den Typen gerade losgeworden, da kam schon der nächste an. Es war Richard Rössiger, der Redakteur eines populären Reisemagazins. Er hatte mir früher gerne Texte abgenommen,bis ihm meine Ziele zu exotisch wurden. «Weißt du, Daniel», sagte er irgendwann, «die Leute wollen eigentlich nur über Destinationen lesen, die sie sowieso schon kennen. Unbekanntes zieht nicht.» Er selbst hielt sich streng an diese Regel, und flog nur dorthin, wo er schon x-mal gewesen war –natürlich immer auf Kosten eines Reiseveranstalters oder einer Hotelgruppe.“ (Schmidt hat hier nach eigenem Eingeständnis eigene Erfahrungen verarbeitet und ähnliche Begründungen durchaus schon gehört.)

„Ich war den Typen gerade losgeworden, da kam schon der nächste an. Es war Richard Rössiger, der Redakteur eines populären Reisemagazins. Er hatte mir früher gerne Texte abgenommen,bis ihm meine Ziele zu exotisch wurden. «Weißt du, Daniel», sagte er irgendwann, «die Leute wollen eigentlich nur über Destinationen lesen, die sie sowieso schon kennen. Unbekanntes zieht nicht.» Er selbst hielt sich streng an diese Regel, und flog nur dorthin, wo er schon x-mal gewesen war –natürlich immer auf Kosten eines Reiseveranstalters oder einer Hotelgruppe.“ (Schmidt hat hier nach eigenem Eingeständnis eigene Erfahrungen verarbeitet und ähnliche Begründungen durchaus schon gehört.)„Das Großartigste von einem Düngerhaufen, was es auf der Welt giebt …“

„Peking! – Wenn ich von mir selber auf andere schließen darf, so stellt sich der Durchschnittseuropäer die Hauptstadt des größten Reiches der Erde als etwas Außerordentliches vor, und wahrlich, er wird sich in dieser Erwartung nicht getäuscht sehen; denn Peking ist in der That das Außerordentlichste, was sich denken läßt. Nur liegt das Außerordentliche in einer ganz anderen Richtung, als man vermutet. Nach allem, was uns (162) unsere Phantasie vorgegaukelt und gewissenlose Schriftsteller, die nie in Peking waren, uns vorgeschwindelt haben, müssen wir erwarten, die unerhörtesten Herrlichkeiten zu schauen, goldene Dächer, Türme aus kostbarem Porzellan, Tempel aus Bronze, in denen riesenhafte, edelsteinüberladene ‚Pagoden‘ stumpfsinnig mit den Köpfen nicken, Paläste, wie sie in solcher Pracht unser Auge nirgendwo vorher gesehen hat, dazu Millionen von Menschen, angethan mit den köstlichsten Seidengewändern in allen Farben des Spektrums.

Was finden wir statt dessen? Einen Düngerhaufen, allerdings das Großartigste von einem Düngerhaufen, was es auf der Welt giebt, einen Düngerhaufen, welcher von einer 331/2 Kilometer langen, 40 Fuß hohen und oben noch 33 Fuß breiten Mauer, deren Baukosten heute etwa 65 Millionen Mark betragen würden, umgeben ist und auf dem gegen 600 000 Schmutzfinken den Kampf ums Dasein kämpfen. Und welch einen Kampf! Fürwahr, wer Peking nicht gesehen hat, kann gar keinen Anspruch darauf machen, zu wissen, was das Wort ‚Schmutz‘ bedeutet, er ahnt nicht, bis zu welchem Grade von Ferkelei und Verkommenheit der Mensch, oder vielmehr der Chinese, es bringen und mit welcher Zähigkeit der Kampf ums Dasein gekämpft werden, beziehungsweise auf welche Kampfesweise der Mensch verfallen kann. Je länger man in Peking weilt, um so mehr wundert man sich darüber, wie es möglich ist, daß auf (163) diesem Misthaufen auch nur ein einziger Mensch acht Tage lang leben kann, ohne vom Fieber, der Pest und der Cholera ergriffen oder von Ungeziefer verzehrt zu werden.“

(…) „Von der Grossartigkeit des Anblicks, den die chinesische Mauer von jenem Punkte bietet, an dem ich zu jener Stunde stand, kann sich meiner Überzeugung nach das Hirn des Menschen schlechterdings keine Vorstellung machen.“

(…) „An reich besetzter Tafel vergisst man gar manches Ungemach, und wenn die in Peking wohnenden Europäer sich ungeachtet aller sie umgebenden Widerwärtigkeiten wohl führen, so sind daran in erster Linie unstreitig die ihnen zur Verfügung stehenden ausgezeichneten Nahrungsmittel und die vortrefflichen chinesischen Köche schuld.“

Im Osten Asiens. Berlin: Allgemeiner Verein für Deutsche Litteratur. Dritte Auflage. 1896.

Im Vorwort heißt es darin: „Der prächtige, goldene Humor, der Ehlers so viele Freunde gewonnen hat, verlässt ihn auch unter den langbezopften Söhnen des himmlischen Reiches nicht; in unvergleichlicher Weise belebt er launig die Schilderung von Land und Leuten, Sitte und Tracht.“