Annäherungen an eine Unbekannte

Annäherungen an eine Unbekannte

– Über Valerie Solanas „SCUM – Manifest der Gesellschaft zur Vernichtung der Männer“ und die schillernde, einfühlsame Reflexion darauf in Sara Stridsbergs Roman „Traumfabrik“. Von Carola Ebeling.

Wer war Valerie Solanas? Wem der Name überhaupt etwas sagt, dem dämmert etwas von einem „Männerhasser-Manifest“, das sie geschrieben hat irgendwann in den späten 60ern; und der Schuss auf Andy Warhol, der hat sie noch bekannter gemacht. Das fügt sich gerne zum Etikett der durchgeknallten Radikalfeministin. Es ist eine einfache Art, jemanden zu verwerfen und nicht genauer hinzusehen.

Das also sind die bekannten Fakten: 1968, da ist sie 32 Jahre alt, schießt Valerie Solanas auf Andy Warhol und verletzt ihn schwer. Und sie ist die Verfasserin des „SCUM Manifesto“: eine radikale Streit-oder auch Schmähschrift, in der sie den Sturz der Regierungen, des Geldsystems – und die Abschaffung der Männer fordert. Eine Männerhasserin also, die eine aggressive Hetzschrift gegen Männer geschrieben hat? Vielleicht hat sie Männer tatsächlich gehasst. Doch die Reduktion darauf wird der Persönlichkeit Solanas nicht gerecht.

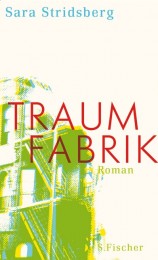

Und ihr Text birgt klarsichtige, analytische und sprachliche Qualitäten, wie sie eine engstirnige Hetzschrift niemals zu bieten hat. Das zu erfahren und einen genaueren Blick auf Valerie Solanas zu werfen, ermöglichen zwei aktuelle Publikationen: Zum einen der Roman „Traumfabrik“ der schwedischen Schriftstellerin Sara Stridsberg. Und die Neuauflage von „SCUM – Manifest der Gesellschaft zur Vernichtung der Männer“, die der kleine, feine Verlag Philo Fine Arts herausbringt. Es ist erhellend, beide Lektüren miteinander zu verbinden – und das vage Gewusste in ein neues, gespanntes Interesse zu verwandeln.

Stridsbergs unverhohlene Faszination

Die 1972 geborene Autorin Sara Stridsberg nähert sich der Person und dem Leben Valerie Solanas in ihrem Roman „Traumfabrik“ an, ohne sich in das Korsett einer klassischen Biografie zu fügen: Sie lässt sich die Freiheiten der literarischen Fiktion und nutzt doch, wie ein Gerüst, was aus Solanas Leben bekannt ist: Warhol, der Schuss, die Aufenthalte in der Psychiatrie; die trostlose, vom sexuellen Missbrauch durch den Vater geprägte Kindheit; das Psychologiestudium in den 50er-Jahren, das die begabte Studentin erfolgreich abschließt; die Zeit in New York in den 60er-Jahren, schwankend zwischen einem Boheme-Leben und totaler Armut. Sie versteht sich zu der Zeit als Schriftstellerin, schreibt ein Theaterstück und ihr Manifest – und wenn anders kein Geld zu beschaffen ist, prostituiert sie sich.

Die 1972 geborene Autorin Sara Stridsberg nähert sich der Person und dem Leben Valerie Solanas in ihrem Roman „Traumfabrik“ an, ohne sich in das Korsett einer klassischen Biografie zu fügen: Sie lässt sich die Freiheiten der literarischen Fiktion und nutzt doch, wie ein Gerüst, was aus Solanas Leben bekannt ist: Warhol, der Schuss, die Aufenthalte in der Psychiatrie; die trostlose, vom sexuellen Missbrauch durch den Vater geprägte Kindheit; das Psychologiestudium in den 50er-Jahren, das die begabte Studentin erfolgreich abschließt; die Zeit in New York in den 60er-Jahren, schwankend zwischen einem Boheme-Leben und totaler Armut. Sie versteht sich zu der Zeit als Schriftstellerin, schreibt ein Theaterstück und ihr Manifest – und wenn anders kein Geld zu beschaffen ist, prostituiert sie sich.

Stridsbergs Annäherung ist von großer Empathie geleitet, man spürt deutlich die Faszination der Autorin für ihre Figur. In einem Interview erzählte Stridsberg, wie beeindruckt sie von Solanas „SCUM-Manifest“ gewesen sei und wie sehr sie sich gewünscht habe, mit ihr zu sprechen. Was in der Realität unmöglich war, vollzieht sie im Roman: Da entspannen sich immer wieder Dialoge zwischen der Erzählerin und der Figur Solanas, meist in dem schäbigen Hotelzimmer angesiedelt, in dem die Letzte 1988 einsam und sehr krank stirbt. Darüber wie denn die Geschichte zu erzählen sei, und ob der Blick der Erzählerin nicht zu träumerisch oder idealisierend sei – mehrfach weist Solana sie zurecht. Das ist eine schöne und überzeugende Art, die eigene Faszination und auch Parteinahme zu thematisieren und zu reflektieren.

Freies Assoziieren und formale Grenzüberschreitungen

Stridsberg setzt sich auch formal keine Grenzen: Sie nutzt filmische Momente, solche des Theaters; sie schreibt sehr assoziativ, bewegt sich wie schwebend in den Bild- und (angenommenen) Bewusstseinswelten Solanas. Das Fiebrige und Getriebene, die gespannte Intensität Solanas drücken sich unmittelbar in der Schreibweise Stridsberg aus.

Wie sie das Mädchen Valerie in dem Haus der Mutter, das einsam, fast in einer Wüste gelegen ist, imaginiert, welche eindrücklichen Bilder sie dafür findet, ist großartig. Hat es diese fragil-zärtliche Beziehung zur haltlos-sehnsüchtigen, sich jedem Mann an den Hals werfenden Mutter Dorothy tatsächlich so gegeben? Nach einem der Selbstmordversuche Dorothys gehen beide „Hand in Hand (…) wieder nach Hause. Dorothy hat sich und ihre Kleider im süßen dunklen Flusswasser gewaschen. Das Haus in der Wüste ist voller Abschiedsbriefe. Dorothy schreibt hunderte von Abschiedsseiten auf rosa Papier und küsst das Papier zum Abschied. Valerie my love. Es wird Dir besser gehen, wenn ich nicht mehr hier bin und dann verbrennt sie alles hinter dem Haus und schwört bei ihren Brüsten, es nie wieder zu tun, und lacht dem Rauch entgegen, als gäbe es keine Gefahren“. Es könnte so gewesen sein.

Den Missbrauch durch den Vater hat es gegeben. Auch diesen Bruch beschreibt Stridsberg eindringlich. Sie erfindet eine Liebe für Solanas: Cosmo-Girl, der sie an der Uni begegnet, beide zusammen sind die „ersten intellektuellen Huren Amerikas“. Stridsberg hebt hervor, dass Valerie Solanas eine talentierte, scharfsinnige Frau war, die etwas erreichen wollte – eine Frau, die es in der Spießigkeit und Muffigkeit der 50er-Jahre gar nicht geben durfte und die auch daran krank wurde. „Das Leben in dieser Gesellschaft ist ein einziger Stumpfsinn, kein Aspekt der Gesellschaft vermag die Frau zu interessieren, daher bleibt den aufgeklärten, verantwortungsbewussten und sensationshungrigen Frauen nichts anderes übrig, als die Regierung zu stürzen, das Geldsystem abzuschaffen, die umfassende Automation einzuführen und das männliche Geschlecht zu vernichten.“ Mit diesem Satz eröffnet Solanas ihr Manifest – und er findet sich auch im Roman. Immer wieder flicht Stridsberg Zitate aus dem Manifest ein.

„SCUM“ – eine scharfsichtige und ironische Polemik

Gleich dieser Einstiegssatz geht aufs Ganze, treibt die Dinge auf die Spitze – und ist darin doch treffend: Was hatte diese Zeit den Frauen zu bieten, die selbstbestimmt, ökonomisch unabhängig leben wollten? Die sich jenseits eines Daseins als Ehefrau und Mutter definieren, sich gar intellektuell verwirklichen wollten?

Gleich dieser Einstiegssatz geht aufs Ganze, treibt die Dinge auf die Spitze – und ist darin doch treffend: Was hatte diese Zeit den Frauen zu bieten, die selbstbestimmt, ökonomisch unabhängig leben wollten? Die sich jenseits eines Daseins als Ehefrau und Mutter definieren, sich gar intellektuell verwirklichen wollten?

„SCUM“ als Dokument einer pathologisch gestörten, hasserfüllten Frau zu lesen, geht an dessen Kern vorbei. Das Manifest arbeitet bewusst mit Polemik, Zuspitzung und nicht zuletzt mit Ironie. Die Filmemacherin Mary Harron, die Ende der 90er-Jahre den Spielfilm „I shot Andy Warhol“ über Valerie Solanas drehte, spricht von einer „brillanten Satire“, die im Ton „kühl, logisch und sehr komisch“ sei. Sprachlich geschliffen schleudert Solanas ihre – zum Teil noch heute aktuellen – Zustandsbeschreibungen und Analysesplitter hervor. Zum Beispiel die von der Komplizinnenschaft der Frauen. Der wirklich entscheidende Unterschied besteht für sie zwischen selbstbewussten, widerspruchsvollen, unabhängigen Frauen und den „netten, passiven, entgegenkommenden, >kultivierten<, höflichen, würdigen, unsicheren, Anerkennung suchenden Daddy-Töchtern, die mit dem Unbekannten nicht fertig werden, die sich in der zumindest vertrauten Kloake wälzen wollen, (…), die sich nur sicher fühlen, wenn Big Daddy in der Nähe ist (…), die einen Platz an der Sonne – oder eher im Sumpf – nur als Seelentröster, als Ich-Verstärker, als Mittel zur Entspannung und als Brutmaschinen ergattern können (…)“.

Das drückt Bascha Mika in ihrem derzeit viel diskutierten Buch „Die Feigheit der Frauen“ viel softer aus – dennoch gilt die darin gestellte Frage, warum so viele gut ausgebildete Frauen das gleiche Leben wie ihre Großmütter und Mütter führen, sie die Existenz in der „Komfortzone“ im Schatten von „ihm“ bevorzugen, vielen als Provokation; und ihr ironischer, die Frauen selbst fordernder Ton gilt heute ebenfalls als provokant. Dabei ist Mikas Wut angesichts der Zustände, die sie in Interviews erwähnt, darin sehr gezügelt.

Das drückt Bascha Mika in ihrem derzeit viel diskutierten Buch „Die Feigheit der Frauen“ viel softer aus – dennoch gilt die darin gestellte Frage, warum so viele gut ausgebildete Frauen das gleiche Leben wie ihre Großmütter und Mütter führen, sie die Existenz in der „Komfortzone“ im Schatten von „ihm“ bevorzugen, vielen als Provokation; und ihr ironischer, die Frauen selbst fordernder Ton gilt heute ebenfalls als provokant. Dabei ist Mikas Wut angesichts der Zustände, die sie in Interviews erwähnt, darin sehr gezügelt.

Wenn Solanas festhält: „Um sicher zu sein, daß er ein >Mann< ist, muß der Mann darauf achten, dass die Frau eindeutig >Frau< ist, nämlich das Gegenteil von einem >Mann<.“ Und anfügt, dass jede Abweichung, insbesondere wenn er sie an sich selbst wahrnimmt, den Mann bedroht, so ist das die exakte Beschreibung des auf Polarität angelegten Identitätskonzepts, das bis heute die Geschlechterzuschreibungen prägt – auch wenn diese durchlässiger geworden sind. Was prompt zu Verunsicherungen nicht nur bei den Feuilleton schreibenden Männern führt. Auch Frauen haben schon die 68er und die Frauenbewegung verdächtigt, Schuld am Verfall aller Werte, eben auch jener der Sicherheit versprechenden Geschlechterrollen, zu sein.

Roman eröffnet neue Blicke und Räume

Nein, Männer kommen bei Solanas überhaupt nicht gut weg. Ganz im Gegenteil. Ja, sie spricht im Manifest von deren Vernichtung. Aber das ist nicht wortwörtlich zu nehmen. Es ist ein Manifest, in dem Polemik und Zuspitzung ihren berechtigten Platz haben. Und die Ironie, die groteske Komik dürfen nicht überlesen werden.

Wie die Filmemacherin Mary Harron war auch Sara Stridsberg von der Lektüre des „SCUM-Manifests“ sehr beeindruckt – beide haben die Vielschichtigkeit des Textes wahrgenommen. Bei beiden führte es zu einer intensiven Auseinandersetzung mit der Persönlichkeit Solanas. Beim Lesen des Romans „Traumfabrik“ eröffnen sich neue Blicke, neue Räume, in denen sich Valerie Solanas bewegt, bewegt haben könnte. Stridsberg erzeugt eine häufig unwirkliche, traumhafte Atmosphäre. Oft hat die etwas Düsteres; immer wieder auch sehr Liebevolles. Die formalen Grenzüberschreitungen, das freie Fluktuieren der Worte, der zarten und eindrücklichen Bilder machen „Traumfabrik“ zu einem schillernden Roman – und es scheint, darin könnte er seiner Protagonistin ganz entsprechen.

Carola Ebeling

Valerie Solanas: SCUM – Manifest der Gesellschaft zur Vernichtung der Männer (SCUM Manifesto, 1971). Hamburg: Philo Fine Arts 2010. 110 Seiten. 10 Euro. Solanas bei Wikipedia. Das S.C.U.M Manifesto in der englischen Fassung finden Sie hier.

Sara Stridsberg: Traumfabrik (Drömfakulteten, 2006). Frankfurt am Main: S. Fischer Verlag 2010. Aus dem Schwedischen von Ursel Allenstein. 336 Seiten. 21,95 Euro.