Am 10. Januar ist David Bowie gestorben. CulturMag-Autoren erinnern sich an ihn und ihr Verhältnis zu diesem Superstar.

Am 10. Januar ist David Bowie gestorben. CulturMag-Autoren erinnern sich an ihn und ihr Verhältnis zu diesem Superstar.

Bruno Arich-Gerz: David Bowie und ich, das war ein ‚missed encounter‘. Es hatte nicht sollen sein, jedenfalls nicht in der Tiefe, und ich fühle mich deswegen – angesichts des Rummels um seinen Tod – ein bisschen wie ein Martian coming to Earth. Um 1980 rum schenkte mir pickelverklebtem Mitt-Teenager der Polen-stämmige Gatte der besten Freundin meiner Mutter die vinylbunte Scheibe „Stage“. Er tat das mit dem Hinweis auf „Warszawa“ und der Ansage, dass Bowie polnische Wurzeln habe. Ich habe das damals geglaubt und bin die Vorstellung (eigentlich ein unreflektierter und strunzdummer ethnoferndiagnostischer Blick) bis heute nicht losgeworden. Den Mainstream-Bowie danach habe ich wahrgenommen, klar, China Girl und Let’s Dance und die Pose in Boxerhandschuhen auf dem Cover, und das Benefizkonzert, wo es um Straßentanz mit Mick Jagger ging, der ihm vorher Angie abspenstig gemacht hatte (?). Danach misste das Encounter immer mehr und heftiger. Vielleicht sollte ich sagen, leider. Vermutlich sollte ich das tun.

Zoë Beck: Ich habe über Umwege Bowie kennengelernt. Das erste, was ich bewusst von ihm hörte, war Ziggy Stardust, allerdings als Coverversion von Bauhaus. Ich lernte Menschen kennen, die ihn liebten und von ihm inspiriert wurden. Ich verstand, dass auch ein junger Mann in meiner Verwandtschaft nur seinen Lebensweg, seinen Weg zu sich selbst fand, weil David Bowie ihm etwas vorlebte, das er auch in sich spürte. Und das war damals in einer kleinen Stadt in Westdeutschland schwer, eigentlich unmöglich, aber er schaffte es, weil es Bowie gab, das machte ihm Mut. Bowie war irgendwie immer überall, in Filmen, in Fernsehserien, in Büchern, in der Musik anderer Künstler. In einem meiner Lieblingsbücher von Val McDermid spielt Ziggy Stardust für die Hauptfiguren eine bedeutende Rolle. Eine meiner Lieblingsserien ist nach einem Song von Bowie benannt. Die Stadt,

in der ich lebe, war Bowie wichtig, und ich denke, dass das Image, das Berlin damals hatte, auch durch ihn hatte, viel damit zu tun hat, dass ich immer hier sein wollte.

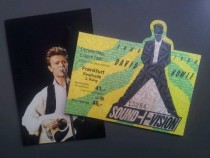

Claudia Denker: Diese Nachricht morgens aus dem Radio: David Bowie gestorben…oh, nein! Ich beschaffe mir sofort das neue Album „Blackstar“, höre zwei Tage überhaupt nur noch Bowie und versuche mich zu erinnern. Zwei Mal war ich auf einem Bowie-Konzert, das erste Mal 1983 in Bad Segeberg, das war die „Let’s Dance“ Phase, die mir musikalisch eigentlich gar nicht so gut gefiel. Trotzdem, ihn einfach mal sehen…das war schon eine Reise nach Bad Segeberg wert, auch wenn wir erhebliche Probleme bei der Rückfahrt mit dem Auto hatten, ich glaube, der Autoschlüssel war abgebrochen… Ich überlege…wann war denn eigentlich das zweite Konzert, dass ich aus irgendeinem Grund schwarzweiß in Erinnerung habe? Kurz bin ich irritiert, hab ich das Konzert vielleicht nur geträumt? Es war doch die Deutschlandhalle, die es heute nicht mehr gibt? Ich suche im Internet und finde eine Setliste der Sound + Vision Tour 1990.

Genau, das war es…und jetzt weiß ich auch, warum schwarzweiß, es war das Licht, und seine Kleidung war nicht mehr so hässlich bunt wie 1983. Ach schade, vor ein paar Jahren fragte mich eine Freundin, ob ich mit zum Bowie- Konzert wolle, sie hatte noch eine Karte übrig. Ich hatte keine Zeit. „Gerne nächstes Mal!“ Mist. Er sollte doch noch bleiben…

Und dann stirbt auch noch Alan Rickman.

Meine Buchhändlerkollegen vom Otherland haben gleich passend dekoriert.

Sonja Hartl: Ich saß im Kino. Auf der Leinwand war eine Straße bei Nacht zu sehen, die gelben Striche der Mittelinie flackerten rasant an den Augen vorbei. Dann erklingen Trommeln und eine Gitarre, Namen werden eingeblendet und schließlich singt eine helle Stimme „Funny how secrets travel, / I’d start to believe / If I were to bleed / Thin Skies / The man chains his hands held high …“. Das war der Moment, in dem David Bowie mich erwischte.

Natürlich war er auch schon vorher da, ich kannte ihn aus „Twin Peaks“ und von unzähligen Schwärmereien in meinem Umfeld. Aber es ist diese Anfangssequenz von David Lynchs „Lost Highway“, die ich nicht vergessen kann. Wenngleich es viele weitere, mitunter großartig eingesetzte Lieder von David Bowie in Filmen gibt (zwei jüngere Beispiele aus „Walter Mitty“ und „Perks of Being a Wallflower“: sein „I’m deranged“ verbunden mit Lynchs Bildern übt eine nicht enden wollende Faszination auf mich aus. Denn seither hat kein Lied passender die Wirkung eines Films auf mich beschrieben. Also: Zurücklehnen und los geht’s … )

Ronald Klein: Jeder kennt das Gefühl eines Déjà-vus: Die Situation kommt bekannt vor, so als wäre sie schon einmal erlebt worden. Die Psychologie nennt dies „Erinnerungstäuschung“. Jedoch gibt es dieses Phänomen tatsächlich: Bei vielen Interviews trat es auf, wenn bei die Sprache auf meine Heimatstadt kam: Berlin. Rapper, Black-Metaller und Indie-Rocker reagierten stets gleich, sie schwärmten von einer Stadt, in der Iggy Pop und David Bowie lebten! Was sind schon Marlene Dietrich, die Mauer oder Minimal gegen die Magie der beiden Ausnahmemusiker. Als ich letztes Jahr in Miami weilte, um mit Iggy Pop ein Hörspiel aufzunehmen, erzählte ich ihm davon. Er lächelte, und es schien als erinnere er sich an weit entfernte Zeit, die plötzlich wieder ins Bewusstsein käme. Er sagte nur einen Satz über Bowie, und dieser lautete so ähnlich wie das Zitat, das neulich durch die Medien geisterte: eine Freundschaft vergleichbar mit Licht.

Einige Monate später lief ich die Schöneberger Hauptstraße entlang. Dort, wo Bowie und Iggy Pop einst eine WG teilten. Der MP3-Player spielte dazu passend: „The Next Day“. Das erste musikalische Lebenszeichen Bowies nach fast einer Dekade Schweigen. Noch am gleichen Tag rief ich Iggy an. Wir sprachen über Berlin. Aber nicht über Bowie. Überhaupt habe ich wenig über Bowie gesprochen, gleichwohl er Teil meiner musikalischen Sozialisation ist. Man spricht ja auch nicht über Händel oder Beethoven. Oder die Beatles. Als Kind der 80er wuchs ich mit Bowies Hits auf. Erst später entdeckte ich die verschiedenen Facetten des Musikers. Ich hörte HipHop, Punk, Metal. Ich packte die Kassetten, die Europe, Depeche Mode oder Die Ärzte enthielten, verschämt in die Ecke. Bowie fand nie den Weg in die entlegenen Winkel. Im Gegenteil. Ich fieberte der neuen Platte entgegen. Am Freitag legte ich andächtig das Vinyl auf. „Blackstar“. Was für eine Platte! Ich hoffte, das Werk das Werk eines Tages live zu hören zu dürfen. Zwei Tage später war ich für Hörspielarbeiten im Studio. In der Pause las ich die SMS auf meinem Telefon. „Bowie ist tot!“

Tina Manske: Erst habe ich mich gewundert, als mein Kollege sagte: „Persönliche Autoreneindrücke? Viele haben vielleicht gar keine Beziehung zu dem.“ Was?! dachte ich, keine Beziehung zu Bowie? Aber warum war ich so erstaunt? Ich habe doch selber kaum eine. Was an diesem Tod so erschütternd für mich war, war nicht die Tatsache, dass es da einen sonstwie großartigen Star hinweggerafft hatte, sondern, dass es scheinbar mitten im kreativen Prozess geschah. So als sei der Sensenmann ins Studio gelatscht und habe eigenhändig die Stecker rausgerissen in einem Musikerleben, das noch so voller kreativer Energie war. Anders als die meisten anderen habe ich DB rückwärts wahrgenommen: klar, auch ich schaute als Teenie das Skandalvideo von „China Girl“, und „Dancing In The Streets“ konnte ich mitsingen, aber Begeisterung war das nicht (schon wegen dem ollen Mick Jagger nicht).

So geriet Bowie für mich in Vergessenheit, noch bevor ich zu viele Erinnerungen aufbauen konnte, und die großen Hits des Starman und Thin White Duke hörte ich so nebenher – ja, gute Musik, hmhm. Irgendwann fiel mir auf, dass er nicht aufhörte gute Musik zu machen, auch wenn sie gefälliger wurde. „Thursday’s Child“, ich geb es zu, mag kitschig sein, aber es gefiel mir schon immer ausnehmend gut. Und dann diese späte Berlin-Hommage mit „Where Are We Now“, seine Zusammenarbeit mit Arcade Fire beim unglaublich guten „Reflektor“ (das er der kanadischen Band gern geklaut hätte).

Und zuletzt, als großes Ausrufezeichen, „Blackstar“. Man kann sagen, ich habe DB von hinten aufgezäumt und durch sein Alterswerk schätzen gelernt. Den einen Tag schrieb ich noch an eine Kollegin, wie gut das neue Album sei. Und am nächsten… Abschiedsalben, die gab’s schon öfter, und immer waren sie heftig. Johnny Cashs „Hurt“, Klotz & Dabelers „Lass die Lady rein“, you name it. Aber hier war doch die Koinzidenz zu trefflich, als dass man sie anders als schmerzlich empfinden konnte.

Das einzig Witzige an diesem 11. Januar war übrigens meine erste Reaktion. Da ich, bereits im Aufbruch zur U-Bahn begriffen, wegen einer akustischen Überlagerung nur die Vokale „e“ und „o“ aus der Radionachricht filterte, meinte ich zwar „David Bowie“ gehört zu haben, gefolgt von einem „ist tot“, dachte: „Wer?!“, versuchte mir dann aber – denn das durfte ja wohl nicht sein, ich hatte doch gerade erst sein neues Album gehört – die Vokale willentlich in eine andere Beziehung zu setzen, nicht empathisch, sondern pragmatisch, was zu dem Gedanken führte: „Ach, Helmut Kohl! Das ergibt Sinn (den Umständen nach, etc)“. Beim Binden meiner Schuhe hing ich kurz Gedanken nach, wie damit wohl meine Kindheit endgültig beendet war, als das Radio erneut zu mir sprach und ich dieses Mal besser verstand.

Christina Mohr: Es ist schon seltsam, wie stark man sich mit einem Popstar verbunden fühlen kann, wie man ihn oder sie geradezu als Familienmitglied versteht. Mit David Bowie ging es mir genauso: Er war einfach immer da, soweit ich mich zurück erinnern kann. Meine Mutter war großer Fan, wobei ich einräumen muss, dass sie vor allem in Bowies multiple äußere Erscheinungsformen verknallt war: in den androgynen Ziggy Stardust, den eleganten Thin White Duke, den lässigen David aus der „Let’s Dance“-Phase. Musikalisch musste ich ihn schon selber entdecken, und das ging in verschiedenen Stadien vonstatten.

Christina Mohr: Es ist schon seltsam, wie stark man sich mit einem Popstar verbunden fühlen kann, wie man ihn oder sie geradezu als Familienmitglied versteht. Mit David Bowie ging es mir genauso: Er war einfach immer da, soweit ich mich zurück erinnern kann. Meine Mutter war großer Fan, wobei ich einräumen muss, dass sie vor allem in Bowies multiple äußere Erscheinungsformen verknallt war: in den androgynen Ziggy Stardust, den eleganten Thin White Duke, den lässigen David aus der „Let’s Dance“-Phase. Musikalisch musste ich ihn schon selber entdecken, und das ging in verschiedenen Stadien vonstatten.

Phase I: Radiosendung „Pop nach acht“ auf Bayern 3 mit Thomas Gottschalk

Natürlich kann ich es nicht total wasserdicht belegen, aber ich bin mir sehr sicher, dass ich Bowie hier zum ersten Mal bewusst hörte. Ungefähr 1980, entweder „John, I’m Only Dancing“ oder „Rebel, Rebel“. Spontane Begeisterung bei der sehr jungen Christina, verrauschte Cassettenaufnahmen.

Phase II: Film und Buch „Wir Kinder vom Bahnhof Zoo“ (1980/81)

Zuerst kam das Buch: Es übte unglaubliche Faszination auf mich und meine beste Freundin (sie hieß auch Christina) aus. Vor allem deswegen, weil unsere Eltern uns verboten hatten, es zu lesen. Meine erste heimliche Lektüre – neben den BRAVO-Aufklärungsseiten. Ein Auftritt von David Bowie im damals noch geteilten Berlin spielte eine wichtige Rolle, und ebenso wie Kerstin Grether in ihrer Spex-Erinnerung konnten Christina I & II es überhaupt nicht verstehen, warum man Heroin der Musik vorziehen sollte. „Wir Kinder…“ hatte also, obwohl unsere Eltern das Gegenteil befürchteten, nur abschreckende Wirkung in punkto harter Drogen. Niemals hätten wir einen vergammelten Löffel mit Zitronensaft über eine Feuerzeugflamme gehalten, wenn wir stattdessen „Heroes“ hören konnten. Bis heute einer der wichtigsten Songs in meinem Leben – und vor kurzem erst habe ich realisiert, dass diese sägende, gefährliche, charakteristische, geile Gitarre von Robert Fripp gespielt wird. David Bowie ist ja ein Paradebeispiel dafür, wie wichtig es ist, sich mit den richtigen Leuten zu umgeben. Aber das ist ja wieder ein Kapitel für sich.

Und ach ja, den Film durften wir uns dann doch ganz offiziell im Kino anschauen. Obwohl dort ja das Drogenelend viel glamouröser ‚rüberkam als im Buch.

Phase III: Der Harlekin, 1981

„Scary Monsters (and Super Creeps)” war meine erste eigene Bowie-Platte (obwohl ich sie nie selbst besessen habe – sie gehörte meiner besten Freundin, Christina I, siehe oben). Jedenfalls in dem Sinne, dass ich sie zum Erscheinungsdatum wahrgenommen und gehört habe, und nicht anachronistisch zeitversetzt wie „Hunky Dory“ oder „Ziggy Stardust“. Zwar fand ich den gemalten Harlekin-Bowie auf dem Cover indiskutabel kitschig – Punk- und Postpunk-Ästhetik hatten mich einiges gelehrt, wie zum Beispiel, dass Clowns überhaupt nicht gingen -, aber andererseits ging es schon in Ordnung, wenn Bowie das machte. Es war ja auch ein sehr trauriger, nachdenklicher Harlekin, siehe das Video zu „Ashes to Ashes“. Das Album bestand für mein Empfinden aus lauter Hits, vor allem „Fashion“ und eben „Ashes to Ashes“. Alltime Low? Alltime Fave.

So, und dann ging es ja Schlag auf Schlag: „Let’s Dance“, „China Girl“, „Modern Love“, „Blue Jean“ – Bowie wurde zum Super-Topstar und dadurch ein kleines bisschen weniger wichtig. Was im Rückblick und aufs Ganze betrachtet natürlich Quatsch ist, aber ihr wisst, wie ich’s meine. Ich durfte ihn zweimal live erleben: 1990 in der Frankfurter Festhalle im Rahmen seiner Best-of-Tour „Sound and Vision“ und kurz zuvor bei einem großen Open-Air-Festival in Schüttorf (of all places). Dafür bin ich dankbar, auch wenn das nicht seine ganz große, wichtige Zeit war. Angeblich. Ehrlicherweise muss ich zugeben, dass mir Bowies Musik in den letzten 25 Jahren nicht mehr so naheging wie seine alten Sachen. Das klingt jetzt ein bisschen wohlfeil, weil das alle sagen, aber es stimmt. Bis auf sein letztes großes Werk, sein Vermächtnis Darkstar.

Farewell, Starman.

Andreas Pittler: Schuld an allem ist Christiane F.! Also eigentlich nicht sie, sondern vielmehr Ulrich Edel, der ihre Geschichte anno 1981 verfilmte. Ich war 16 Jahre alt, als ich in einem der zahllosen verfallenden (oder schon verfallenen) Kinos in der Wiener Vorstadt saß und auf die Leinwand starrte, wo Natja Brunckhorst David Bowie anhimmelte. Und in mir lösten diese paar Minuten bewegtes Zelluloid eine wahre Gedankenflut aus. Einerseits fühlte ich mich vollinhaltlich in meiner Meinung bestätigt, dass der ganze Westen verrottet und verfault war (so wie das Kino, in dem ich saß), denn West-Berlin wirkte in dem Streifen genauso heruntergekommen wie Wien oder die anderen Orte, die ich zu diesem Zeitpunkt aus eigener Anschauung kannte. Andererseits aber eröffnete mir just David Bowie mit „Dann sind wir Helden für einen Tag“ eine hoffnungsvolle Perspektive. Dies umso mehr, als ich in jenen Tagen davon träumte, dass Maria, die übrigens Natja gar nicht einmal so unähnlich sah, wie mir schien, irgendwann einmal meine Königin werden könnte. Denn dann, dann wir ich wirklich ein Held.

Gleich am nächsten Tag ging ich in den Meki-Plattenladen hinter der Oper und kaufte mir Bowies aktuelle LP. Und als ich „Ashes to Ashes“ hörte, da wurde mir schmerzhaft bewusst, dieser Song nahm den Ausgang meiner Bemühungen um Maria vorweg. Ich begrub also meine Ambitionen und stellte meine Sache, frei nach Max Stirner, auf nichts. Bis ich ein gutes Jahr später wieder in einem der alten, versifften Wiener Kinos landete, wo „Katzenmenschen“ lief. „See these eyes of green, i can stare for a thousand years“. Allein schon der Beginn dieses Songs nahm mich gefangen. Und danach auch noch die Zeile „pulling out the fire with gasoline“. Ja, da fühlte ich mich sofort wieder gut aufgehoben. All die klischierten Bilder der Künstler-Existenz, mit der ich damals ernsthaft zu kokettieren begann, kamen mir in den Sinn. Der wahre Künstler, so meinte ich damals, müsse stets am Rande das Zusammenbruchs dahinwandeln, Krise um Krise durchleben, all die Schrecken schauen, welche den Normalsterblichen verborgen blieben.

Und vor allem musste er all den Wahrnehmungen, die auf ihn einströmten, die richtigen Worte geben. Mit „Ich weiß nicht, was ich will, aber ich will es zerstören“ konnte man vielleicht bei den „Pistols“ anheuern, aber in den literarischen Olymp kam man damit nicht. Und wenn auch Lyriker wie Jean Arthur Rimbaud oder Edgar Allen Poe (ja, der schrieb auch echt gute Gedichte) und die Romantiker von Byron und Shelley bis Keats und Wordsworth so manch denkwürdige Zeile produziert hatten, so klang das Epigonentum jener Dichter in den Tagen David Bowies doch schon reichlich angestaubt.

Außerdem: was war das Spiel mit der Feder gegen das mit der Gitarre? Und wenn man sich dann auch noch einen gefährlichen Spitznamen geben konnte, der einen heraushob aus der Masse derer, die sich gleich einem selbst zu einem Leben abseits des Verfalls und der Tristesse bürgerlicher Unbehaglichkeit berufen fühlten, dann war man vielleicht tatsächlich auf dem Weg, ein echter Künstler zu werden. Doch „Böse“ (Vicious) oder „Verrottet“ (Rotten) waren nicht wirklich schmeichelhafte Epitheta. „Bowie“ war da schon ein anderes Kaliber. Das wirkte gefährlich, aber anziehend, beeindruckend und effizient. Schade nur, dass David Bowie auf Deutsch schon mit Mackie Messer besetzt schien. Und da André Heller und Helmut Qualtinger zudem darauf hingewiesen hatten, dass Wien ein Taschenfeitl (Taschenmesser) war, schien die Messer-Option endgültig auszuscheiden.

Doch bei meiner Suche nach der eigenen künstlerischen Identität fiel mir eines auf: Bowie hatte auch eine hübsche Weile nach der seinen gesucht. Von Ziggy Stardust über den „thin white Duke“ bis hin zum „Jean Genie“ und dem venezianischen Harlekin in „Ashes to Ashes“. Am Ende seiner musikalischen Reise war er dann einfach nur er selbst. Mit allen Eigenschaften, die ihn eben ausmachten. Eine Lektion, die auch ich lernte. Vielleicht nicht durch ihn, aber – auch wenn das jetzt verwegen klingen mag – mit ihm. Und wenn immer ich mich heute zurückziehe und mir seine alten Platten – ja, auf Vinyl selbstverständlich – anhöre, dann erinnern sie mich an diese Sinnsuche nach mir selbst. Und selbst wenn Major Tom da draußen im Weltall herumeiert, mich erdet er. Und das ist gut so.

Lucy Renner Jones: That day I felt like something should happen. I wanted something to happen, I forget why. And it did. But not what I was expecting. I opened my laptop to check the news, and saw his face on the front page. It was obvious he was dead before the headline had even loaded; something about the frame around the photo they’d chosen of him.

Weird. How things coincide in life. Only that day I had started reworking a story I was writing and was in the middle of describing the cover to Diamond Dogs. I had to surf the net to get it right because my vinyl is all in England. Actually, my dad’s vinyl – it’s his copy of Diamond Dogs. There I am, aged 13 or so, on the sofa studying the album cover while ‘Rebel, Rebel’ blares out at top volume; my dad’s loud discovery of his inner teenager is stunting any progress I’m making in that direction. We all liked David Bowie in our house and we had proprietary feelings about the albums each of us had bought: Hunky Dory and Ziggy Stardust were dad’s, Aladdin Sane, which I secretly coveted, was my sister’s. I had Low, bought in Camden Town market second-hand for a snip. I was on the bottom end of the Bowie market in our house: there is nothing left of his Aladdin Sane spikiness on the cover. He’s on the landing strip to his Thin White Duke phase. I didn’t really get the Bowie feeling from it either except for ‘Sound and Vision’ – well, I was 9 and perhaps it was too advanced for my tastes. I remember later discovering a music video to ‘Be My Wife’ and trying to dissect it: his teeth stick in my mind most of all, teeth that my Nan would say ‘had character’. They are so jagged he looks like a wolf. He plays the guitar listlessly, as if he really can’t be bothered to pretend for the camera, and gives up completely halfway through. He seems as if he might nip off to the office later on in his pleated chinos and striped shirt except for it looks like he’s wearing lipstick.

All that insider knowledge of his songs: I remember a friend of ours grinning and winking as he played ‘Ashes to Ashes’ for the first time. ‘Geddit? D’you geddit?’ Of course I got it. Major Tom was a junkie. He just said so. Rewind and review that song, ladies and gentleman, in a whole new light. But killing off all those characters did get you hooked on the story even if you sussed out his game after a while.

When I was 10 there was a boy in my class called Stephen Jones who told the whole school he was my brother. I denied it but people somehow ended up believing him. He’d traipse around after me at break-time making up stories about our life at home. But then he got bored and told the truth after a while; but kids forgot all the time that it wasn’t true and would still think we were brother and sister. In the same kind of way, Bowie followed the Stephen Jones principle: you can be who you want, just make enough people believe you. Life is too short to be stuck in one role. Bowie managed never to look the same on any two occasions. I would have loved to tell the kids at school that David Jones was my uncle; my dad had even grew up in Brixton too. But I didn’t know we shared the same surname till later.

His voice is familiar to me, the way he danced, his multi-coloured eyes. I wonder if it makes any difference when listening to his music whether he’s alive or dead – and it does. Now when I listen to him, it feels much more like the past. It’s only been a couple of weeks since he died, but the gap will get bigger and bigger. His characters won’t change any more. We now know the full catalogue of his personalities, and no doubt they’ll be lined up at regular intervals to be admired. And that’s what I’m going to miss: knowing that there won’t be any new incarnations any time soon, or ever again.

Dirk Schmidt: Ich habe keine Ahnung, warum er mich immer begleitet hat. Es gibt Vermutungen aber keine endgültige Antwort. (Wie auch sonst bei Bowie?) Vielleicht war er der, auf den man sich immer einigen konnte. So was wie der gemeinsame Nenner. In meinen Erinnerungen an die 80er lebt immer noch dieses Mädchen aus der 8b. Sie trägt selbstgestrickte Pullis und hat Bay City Rollers Platten und welche von Abba und Kiss. Eigentlich kann man nur wegrennen, aber sie hat nun mal diese unglaublichen Brüste und meine Finger tasten sich tiefer und tiefer durch ihre Plattensammlung und dann ist Gott gnädig und später liegen wir auf ihrem Bett, knutschen zu „Cat People“ und wissen, nachdem ihr BH offen ist, nicht so ganz genau wie es weitergehen soll. Anyway – Thanks David. „Super Trouper“ und mein erstes halbes Mal hätte einen schwarzen Rand.

Neben Mädels aus der 8b kamen auch die endcoolen Drogis auf Bowie klar (wg. Kinder vom Bahnhof Zoo) und die Genesis/Yes/King Crimson/Prog-Rock-Frickelbrüder konnten sich gar nicht satt hören an der Robert Fripp-Schleife auf „Heroes“. Die 78er lasen Georg Lukács und Ziggy Stardust grüßte neben Che Guevara von der Wand der Studenten WG und der erste Benetton/Popper/prä-Yuppie, den ich je kennenlernte hatte „Ashes to Ashes“ auf dem Teller seines Thorens. War das beliebig? David Coca Cola? Nee, es war anders. Bowie war so unübersehbar, so eigen, so vom Mars, dass man ihn einfach nicht ignorieren konnte und wenn man der Flamme zu nah kam, hatte er einen. Allerdings nie ganz – nie endgültig, das hätte er nicht gewollt. Bowie verlieh sogar der NDW ein erstes, mittelbares Gütesiegel, völlig losgelöst tanzte der Saal zu Major Tom und auch wenn ich „Lets Dance“ immer gehasst habe, da war Stevie Ray Vaughans messerscharf hirnzerteilende Gitarre. Später, das schreiben alle und es stimmt trotzdem, hat er sich verloren in zu viel leicht verdientem Geld. Und doch – in Phasen meines Lebens in denen gar nichts mehr geht und der schwarze Hund von meiner Seele frisst läuft „This is not America“ in der Endlosschleife und ich habe keine Ahnung warum.