Anarchie oder Attitüde?

Anarchie oder Attitüde?

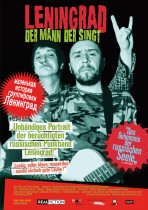

Ein braver deutscher Dokumentarfilmer begleitete Russlands böseste Band auf der Suche nach der russischen Seele … Von Jörg von Bilavsky

Verträumt liegt sie da in der untergehenden Sonne bis sie abends im hellsten Lichterglanz ihre abendliche Pracht entfaltet. Die Schöne an der Newa – St. Petersburg … Doch plötzlich erwacht man aus dem romantischen Schwärmereien und wird umflutet vom Trompetendonner und Schlagzeuggewitter der energiegeladensten Combo Russlands! Mit ihrer ohrenbetäubenden Musik und ihren schmutzigen Texten wollen sie ebenso anecken wie mit ihrem Namen „Leningrad“, der an die dunklen Zeiten der wohl schönsten Metropole Russlands erinnert. Sie lieben den Kontrast, Mädchen und den Alkohol. Allen voran Sergej Shnurov, Sänger, Composer, Arrangeur und vor allem Provokateur der von ihm 1997 gegründeten und 2008 aufgelösten Skacore-Band.

Hierzulande ist die elfköpfige Band meist nur den Freunden von Kaminers „Russendisko“ bekannt. In Russland kannte sie jeder, hier waren sie ebenso berühmt wie berüchtigt. Sie wurden geliebt und gehasst und sie spiegelten den Zeitgeist der jungen Generation, die nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion nicht nach Reichtum und Macht, sondern nach Sinn und Sünde strebte. Genau diese Stimmung versucht der Regisseur Peter Rippl mit seinem Filmporträt „Leningrad. Ein Mann, der singt“ einzufangen und uns Deutschen vor Augen und Ohren zu führen.

Das Geheimnis der russischen Seele

… hat er in den zahlreichen Interviews mit Fans, Freunden, Mitglieder, Kritikern und Producern der Band zwar nicht gelüftet. Spürbar aber wird in jeder Minute die Faszination, die bei den alkoholschwangeren Live-Auftritten in Großbritannien, Deutschland und Osteuropa von der immer gut gelaunten Pöbel-Band ausgeht. Rippls Hommage ist ein einvernehmlicher Dialog zwischen den Musikern und ihren Fans, die offen und tiefgründig über ihre Gefühle und ihre Probleme mit dem neureichen Russland sprechen.

Kaum einer, der ein böses Wort über die bösen Jungs verliert. Nur der von Shnurov mittlerweile enttäuschte Musikmanager berichtet über den schmalen Grat zwischen Anarchie und Attitüde. Den Weg zu Moskaus Bürgermeister hat Rippl leider nicht gefunden. In Russlands Hauptstadt darf „Leningrad“ nämlich schon länger nicht mehr gastieren. Ein Statement von Stadtoberhaupt Lushkow hätte sicher auch Shnurov gefallen und die Fronten geklärt.

Die eher zahmen Interviews lassen keinen Zweifel daran, dass Shnurov und seine Band seit dem ersten Gig von ihrer Musik und ihren Texten beseelt waren. Ohne irgendeinen kommerziellen Hintergedanken. Trompeter, Bassist, Akkordeonspieler – alle verbindet eine harmonische Freundschaft und die nicht immer so harmonischen Kompositionen von Shnurov. Er ist Kopf und Geist der Band, weshalb „der Mann, der singt“ auch im Mittelpunkt des Films steht, sich mal als Intellektueller, mal als Rüpel präsentiert.

Gut so?

Wie authentisch, der zwischenzeitlich für die russische „Gala“ und den russischen „Playboy“ posierende Rebell heute noch ist, hinterfragt Rippl nicht. Leider wird es auch nicht aus seinen plakativen, mitunter aphoristischen Äußerungen ersichtlich. Shnurov gibt sich bis zum Schluss, wo er über seine neue Karriere als Maler schwärmt, wie ein großer Junge. Ein ungezogener, der sich seinen Spaß erlaubt und einfach immer weiter macht. Ohne Rücksicht auf Verluste.

Das macht ihn sympathisch, aber auch unberechenbar. Nicht nur für seine Fans, sondern auch für seine Freunde, die sich im Gegensatz zu Shnurov nicht mehr über die Auflösung ihrer Band äußern dürfen. So ist und bleibt uns Shnurov und die russische Seele auch weiterhin ein Geheimnis. Gut so!

Jörg von Bilavsky

Leningrad. Der Mann, der singt. Dokumentar- und Musikfilm.

R und B: Peter Rippl. K: Roland Bertram, Sergej Jermolenko, Peter Rippl, Ingvar Arnswald, Robert Metsch. M: Sergej Shnurov & Leningrad. Deutschland/Russland 2008/09. 82 Minuten. OmdtU.

Start: 20.5.2010.