Who Put Baby and Johnny in a Corner?

Who Put Baby and Johnny in a Corner?

Gab’s in den 80er-Jahren etwas Uncooleres als den Tanzfilm „Dirty Dancing“? Gab’s andererseits etwas Erfolgreicheres? Christina Mohr hat ein Buch gelesen, das ein neues Licht auf Baby und Johnny wirft.

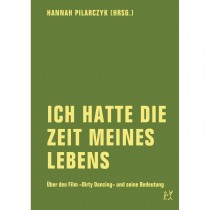

„Och nee, gibt es keine tolleren Filme, über die man ein Buch schreiben kann?“ Nicht alle, die in den 1980er-Jahren Teenager waren, halten die späte Würdigung für gerechtfertigt, die „Dirty Dancing“ anlässlich seines 25. Geburtstages zuteil wird. Auch Jörg Sundermeier, Chef des Berliner Verbrecher Verlags, musste sich zunächst überzeugen lassen, dass Herausgeberin Hannah Pilarczyks Projekt, den verunglimpften und doch so sagenhaft erfolgreichen Tanzfilm einmal anders als durch das klassische Popcorn-Kinoauge zu betrachten, wichtig und längst fällig ist.

Wir wollen an dieser Stelle keine Geschichtsklitterung betreiben und behaupten, man – in diesem Falle ich, Frau Mohr – hätte es ja schon immer gewusst (vgl. die alte Popweisheit „…. but the little girls understand“), dass „Dirty Dancing“ ein anspruchsvoller Streifen voll bitterer Sozialkritik ist, dessen Tanz- und Schmachtszenen nur dazu dienten, seine Botschaft allen KinobesucherInnen nahe zu bringen.

Nein, anno 1987 verbot mir meine selbstauferlegte Pseudo-Coolness, Frances „Baby“ Houseman und Johnny Castle mehr als nur ein müdes, abschätziges Grinsen zu schenken. Natürlich guckte ich „Dirty Dancing“, machte mich über enthusiasmierte Freundinnen lustig und spottete über die fehlbesetzten Filmjugendlichen: Jennifer Grey, die die 17-jährige Baby spielte, war bei den Dreharbeiten bereits 26; Patrick „Johnny“ Swayze sogar schon 35. Steinalt also und völlig unglaubwürdig, ebenso wie der seltsam anachronistisch zusammengepfriemelte Soundtrack, in dem Sixties-Girlpop von den Ronettes neben Swayzes selbstkomponierter Schnulze „She´s Like the Wind“ und Bill Medleys & Jennifer Warnes „(I´ve Had) The Time Of My Life“ ertönte – wann spielte die Filmhandlung doch gleich? 1963? 1987? Und überhaupt, das Setting: behütetes Mädchen verbringt die Sommerferien in einem Jugendcamp in den Catskills und kehrt verändert zurück, weil sie Mambo gelernt und ein bisschen gefummelt hat und beim Abschlusstanz vom Eintänzer hochgestemmt wurde. Wie originell!

Das Urteil war gefällt und wurde von der „ernsthaften“ Kritik bestätigt: der Film war eine lächerliche Stümperei, bieder und absoluter Kitsch. Dass die eigene Mutter den Film liebte und Patrick Swayze aufgrund seiner Mambo-Hüftschwingerei als gottgleich verehrte, erschwerte den Zugang ebenfalls. Und dennoch: wenn ich ehrlich war, musste ich zugeben, dass ich heimlich, ganz heimlich, „Dirty Dancing“ irgendwie mochte. Vielleicht gerade wegen der nicht mehr ganz jugendlichen Jennifer Grey, die dem damaligen Hollywood-Schönheitsideal kaum entsprach; und konnte Patrick Swayze nicht tatsächlich ganz wundervoll tanzen?

Außerdem barg der Film ein paar Details, die in anderen Teenieschmonzetten nicht vorkamen: das Thema Abtreibung zum Beispiel. Tänzerin Penny Johnson stirbt beinah an den Folgen eines unfachmännisch vorgenommenen Schwangerschaftsabbruchs. Babys toleranter Vater, der Arzt Jake Houseman, rettet Penny und: macht ihr keine Vorwürfe, sondern dem rücksichtslosen Liebhaber. Die Dramaturgie verlangt es, dass Jake Houseman Johnny verdächtigt – KennerInnen wissen, wie es danach weitergeht.

Neue Perspektiven

Neue Perspektiven

Der Sammelband „Ich hatte die Zeit meines Lebens“ hakt an Stellen wie diesen ein, erzählt die Entstehungsgeschichte des Films, verschweigt dessen Mängel dabei aber nicht und ist natürlich auch ein Fanbuch (siehe die Texte von Christine Kirchhoff und Birgit Glombitza). Besonders hervorgehoben und neu bzw. zum ersten Mal beleuchtet werden Themen, die den Teenies der späten Achtziger nicht unbedingt aufgefallen sein dürften, wie z. B. die Fragestellung, wie jüdisch „Dirty Dancing“ ist (Casting, kulturelle Besonderheiten, Sprache/jiddische Ausdrücke, die in der deutschen Synchronisation leider verloren gingen) – Caspar Battegay untersucht die Fragestellung nach jüdischer Identität in diesem Film und liefert erstaunlich Ergebnisse und neue Perspektiven.

Kirsten Rießelmann vergleicht „Dirty Dancing“ mit anderen Coming-of-Age-Filmen und legt den Schwerpunkt auf die Entwicklung von „Little Darlings“ zu „Mean Girls“ – sehr erhellend. Kurzum: man sollte „Ich hatte die Zeit meines Lebens“ lesen, auch und vor allem dann, wenn man „Dirty Dancing“ schon immer abgelehnt hat und mit Zitaten wie „Ich habe eine Wassermelone getragen“ oder „Mein Baby gehört zu mir“ (auch wegen dieses Satzes sollte man unbedingt die Originalversion schauen, da sagt Johnny nämlich, „Nobody puts Baby in a corner“ – was einen ganz anderen Dreh ergibt) nichts anfangen kann. Vielleicht begeistert man sich ja doch noch für die berühmte Hebefigur am Schluss…

Christina Mohr

Hannah Pilarczyk (Hg.): Ich hatte die Zeit meines Lebens. Über den Film „Dirty Dancing“ und seine Bedeutung (Verbrecher, Broschur, 192 Seiten). Zur Homepage des Verbrecher Verlages.

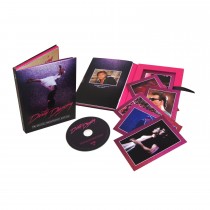

Dirty Dancing. The Deluxe Anniversary Edition (Legacy/RCA/Sony Music, CD mit Originalsoundtrack + Booklet, Postkarten und Aufkleber). Zur Website von Legacy Recordings.