Ich sag‘ es mal ganz pathetisch: ohne die alte Tante Spex wären wir alle nicht hier

Ich sag‘ es mal ganz pathetisch: ohne die alte Tante Spex wären wir alle nicht hier

– Egal, in welchem adoleszenten Stadium man die Spex für sich entdeckte, resp. von älteren Geschwistern mopste und später aus den unterschiedlichsten Gründen das Abo wieder kündigte: die 1980 in Köln von einem HerausgeberInnenkollektiv um Gerald Hündgen und Clara Drechsler gegründete Zeitschrift hat wie keine andere das Schreiben über Pop in Deutschland beeinflusst und somit auch – direkt oder indirekt – uns vom CULTurMAG.

Noch heute, 33 Jahre nach dem ersten, in auffälligem Zeitungs-Großformat publizierten Heft polarisiert Spex, wird verehrt, gehasst und reißt die LeserInnen zu leidenschaftlichem Kommentareschreiben hin, mit denen man natürlich auch die eigene Auskennerschaft demonstrieren will.

„Musik zur Zeit“

Als Spex (benannt nach der Postpunkband X-Ray-Spex) startete, gab es in Deutschland neben Teeniegazetten wie Bravo zwar Sounds und den MusikExpress, die neue Musikströmungen wie Punk, Elektro und Wave/Neue Deutsche Welle aber weitestgehend ignorierten oder in bester BOF-Manier bespöttelten. Spartenspezifische Fanzines konnten wegen nicht existenter Vertriebswege nur im kleinen, regionalen Kreis wirken. Spex – damals mit dem Untertitel „Musik zur Zeit“ – war also einfach eine dringend notwendige Angelegenheit.

Spex war anders, schon allein durch die Sprache: Autoren wie Xao Seffcheque und Diedrich Diederichsen verweigerten sich dem linearen, vorgeblich „objektiven“ Berichterstattungsstil der eingeführten Musikpresse, und so manche/r Leser/in begriff nie, weshalb in einem Artikel über Band X zwar viel über den Autor zu erfahren war, aber so gut wie nichts über Band und Musik.

Heute ist das schreibende Subjekt bzw. subjektivistisches Schreiben gang und gäbe, und auch die abseitigste Mikro-Untergruppe eines abseitigen Musikstils findet Gehör. Spätestens hier wird Spex zum Paradoxon: im Grunde, so sagen KritikerInnen, hat Spex sich selbst überflüssig gemacht. Das Publik- und Aufmerksam-Machen auf nicht-mainstreamige Kunst ist längst Mainstream geworden. Der Ruf als Stimme des Underground ist längst verblichen, die Deutungshoheit im Diskurs bekam man abgenommen von den vielen mit der Spex groß gewordenen PopschreiberInnen, die dank Spex den Mut zur Selbstermächtigung in die Tat umsetzten.

Spex-Lesen ist Überzeugungssache

Die Spex hat wechselvolle Zeiten hinter sich, mit jedem neuen Chefredakteur und Herausgeber änderten sich Ausrichtung, Ansprache und Aussehen; oft nur graduell, aber für die Leserschaft unüberseh- und für viele dann nicht mehr tragbar, oder für andere ein Grund zum (Wieder-)Lesen. Spex-Lesen ist Überzeugungssache, einfach mal so reinschauen wie in andere Blätter irgendwie nicht drin.

Aus diesem und vielen anderen Gründen ist die Veröffentlichung von „SPEX. Das Buch. 33 1/3 Jahre Pop“ so wichtig wie nutzlos. Klingt auch paradox? Genau, wie Pop an sich. Denn natürlich ist es ein lahmer joke, ausgerechnet, haha wie lustig, ein schräges Jubiläum wie 33 1/3 als Publikationsanlass zu nehmen – andererseits war dieses Buch schon lange geplant und kam aus verlagsweltlichen Verwerfungen erst jetzt zustande.

Und, nochmal andererseits, ist 33 1/3 als Code für die lange Zeit sehr tote, seit einigen Jahren aber wieder enorm präsente Vinyl-Langspielplatte eine passende Analogie zum PRINT-Magazin Spex, das inzwischen unter der Ägide des ehemaligen Rolling Stone-Redakteurs Thorsten Groß erscheint und so frisch wirkt wie seit Langem nicht. Die neue Spex ist nicht die alte Spex, was man bedauern kann, was aber schlussendlich nicht zu ändern und auch gut so ist.

Was war, was ist und was fehlt (oder auch nicht)

Der dicke Metrolit-Klops beinhaltet neben allen  Coverabbildungen „73 Schlüsseltexte“ von 1980 bis 2012, z. B. Peter Bömmels‘ Artikel über Joy Division, Gerald Hündgens legendär schief gelaufenes Interview mit den Simple Minds von 1983 und Madonnas angebliche „first appearance in the Weltpresse“, verfasst von Lothar Gorris, ebenfalls 1983. Aus jüngerer Zeit stammen Texte von Arto Lindsay über Michael Jackson, Jens Balzer über Antony & The Johnsons oder – Reminiszenz an die umstrittene und hartnäckige Modeaffinität der Spex – eine Hommage ans weiße Hemd von Oliver Tepel.

Coverabbildungen „73 Schlüsseltexte“ von 1980 bis 2012, z. B. Peter Bömmels‘ Artikel über Joy Division, Gerald Hündgens legendär schief gelaufenes Interview mit den Simple Minds von 1983 und Madonnas angebliche „first appearance in the Weltpresse“, verfasst von Lothar Gorris, ebenfalls 1983. Aus jüngerer Zeit stammen Texte von Arto Lindsay über Michael Jackson, Jens Balzer über Antony & The Johnsons oder – Reminiszenz an die umstrittene und hartnäckige Modeaffinität der Spex – eine Hommage ans weiße Hemd von Oliver Tepel.

Es fehlt aber auch viel im Buch: Diedrich Diederichsens aufrüttelnder Text „The Kids Are Not Alright“ von 1993, in dem er angesichts rassistischer Pogrome im Nachwendedeutschland das Ende der Popkultur ausruft. Diederichsen verfügte aber selbst, dass dieser Text nicht ins Buch aufgenommen wurde, da er bis heute so häufig andernorts zitiert wird, dass anderen, weniger bekannten Artikeln wie z.B. „DD über DD“ (= Duran Duran von ’85) der Vorzug gegeben werden sollte. Es erstaunt – oder befremdet – außerdem, dass bei der Textauswahl vergleichsweise populären KünstlerInnen, Stile und Platten der Vorzug gegeben wurde.

Das kann zweierlei bedeuten: entweder guckte man bei der Buchproduktion doch ein bisschen auf Verkaufszahlen und deshalb möglichst unsperrige Elaborate, oder die geneigte LeserIn ist – dank Spex – inzwischen so geschult und versiert, dass man Aphex Twin, My Bloody Valentine und Kolossale Jugend ganz selbstverständlich für popkulturelles Allgemeingut, quasi Mainstream hält.

Oh weh, jetzt habe ich mich doch verplaudert, dabei wollte ich mich kurz halten – ihr seht, es gibt viel Diskussionsstoff rund um die Spex, weshalb dieses Buch trotz und wegen seiner Mängel natürlich ganz wichtig ist.

Max Dax, Anne Waak (Hrsg.): SPEX. Das Buch. 33 1/3 Jahre Pop. Metrolit 2013. 480 Seiten. 28,00 Euro. Zur Webseite des Verlags und zur Spex Homepage.

Ein gut zusammengestellter Popfeminismus-Reader

Ein gut zusammengestellter Popfeminismus-Reader

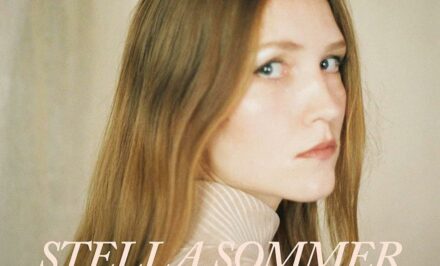

Die Verbindung zum Ausstellungskatalog „ShePOP“ ergibt sich vor allem durch Kerstin und Sandra Grether, die seit den späten 1980ern als zwei der wenigen Frauen* die Spex jahrelang maßgeblich mitprägten: die Zwillingsschwestern widmeten sich leidenschaftlich der Riot-Grrrl-Bewegung und überzeugten durch ihren sehr persönlichen, stets hellsichtigen und treffsicheren Stil. Im Spex-Buch sind ihre Texte über Oasis (Sandra) und Pulp (Kerstin) enthalten, die sich – wir schreiben das Jahr 1995 – so emotional wie klar mit Männlichkeits-, resp. Genderkonstruktionen im Pop auseinandersetzen.

Nach ihrer Spex-Zeit schrieben die Grethers für Intro und andere Zeitschriften, Kerstin außerdem Bücher wie „Zuckerbabies“; Sandra gründete mit Parole Trixi Deutschlands bis dato einzige Riot-Grrrl-Band. Für die Publikation „ShePop. Frauen.Macht.Musik“, die begleitend zur gleichnamigen Ausstellung in Gronau (Udo Lindenbergs Geburtsort, weshalb das rock’n’popmuseum auch am Udo-Lindenberg-Platz steht) haben die Grethers einen Text verfasst, in dem sie ihre eigene Geschichte im Popjournalismus Revue passieren lassen – in the spirit of Riot Grrrl, na klar!

Die Ausstellung selbst (kuratiert von Teams der Universitäten Paderborn und Oldenburg) featuret zwar auch ganz klassisch-phänotypische Exponate wie z.B. Bühnenkleidung und Instrumente, als Stars aufgemachte Barbies und Fotos von Fans im Outfit ihrer Heldinnen wie Lady Gaga und Madonna. Ziel der Ausstellung ist es aber, die Rolle der Frau im Pop neu zu beleuchten. Dabei stehen Musikerinnen im Fokus, die althergebrachte Strukturen hinterfragten oder auflösten wie die Blueserin Memphis Minnie (1897 – 1973), die als größtmögliches Kompliment zu hören bekam, „she plays guitar like a man“. Auch aktuelle Künstlerinnen wie Peaches, die subversiv und selbstbewusst mit Geschlechterstereotypen spielt, haben ihren Platz in der Ausstellung.

Das Buch ist ein gut zusammengestellter Popfeminismus-Reader mit Texten von u.a. Sheila Whiteley, Anette Baldauf, Rebecca Grotjahn, Sonja Eismann und Diedrich Diederichsen (jawohl!). Ob die Ausstellung das Eintrittsgeld wert ist, kann nur die längst fällige Reise nach Gronau zeigen.

Christina Mohr

rock’n’popmuseum/Mania, Eismann, Jacke, Bloss, Binas-Preisendörfer (Hrsg.): ShePOP – Frauen.Macht.Musik! (Telos Verlag, Broschur, 290 Seiten). Zur Webseite des Museums und zur Webseite des Verlags. Ausstellung vom 1.3. – 8.9.2013

* Das Thema Spex-AutorINNEN wäre ein eigenes und führt hier leider zu weit. An dieser Stelle nur mein persönlicher Eindruck: Spex war und ist zwar deutlich gendermainstreamender als andere Musikmagazine. Und trotzdem ist der Spex-Leser nach wie vor meistens ein Mann, weshalb in diesem Satz leider keine geschlechtssensible Sprache verwendet wird.