„Crying at the Discotheque“ ist ein ziemlich schreckliches Lied aus dem Jahr 2000, mit dem die schwedische Band Alcazar einen ziemlich großen Welthit hatte. Wir leihen uns diesen Titel trotzdem aus, um auf das unauflösbare apollinisch-dionysische Dilemma des tanzenden Menschen zu verweisen: Die Disco ist der Ort des Rausches und der Entäußerung, des Körperkults und des Sexus, aber auch der Erkenntnis, Ernüchterung und Einsamkeit, kurz, des ganzen memento-mori-Dings. Nietzsche wußte schon 1872 einiges zu diesem Thema zu sagen und veröffentlichte „Die Geburt der Tragödie aus dem Geiste der Musik“, was sich auch heute noch unbedingt zu lesen lohnt. Wir halten fest: es ist überhaupt kein Problem, in einem Beitrag Trash-Muzak wie „Crying at the Discotheque“ und High-Class-Philosophen wie Herrn Nietzsche unterzubringen. Wie das ging? Blame it on the Boogie…

Leben retten

Leben retten

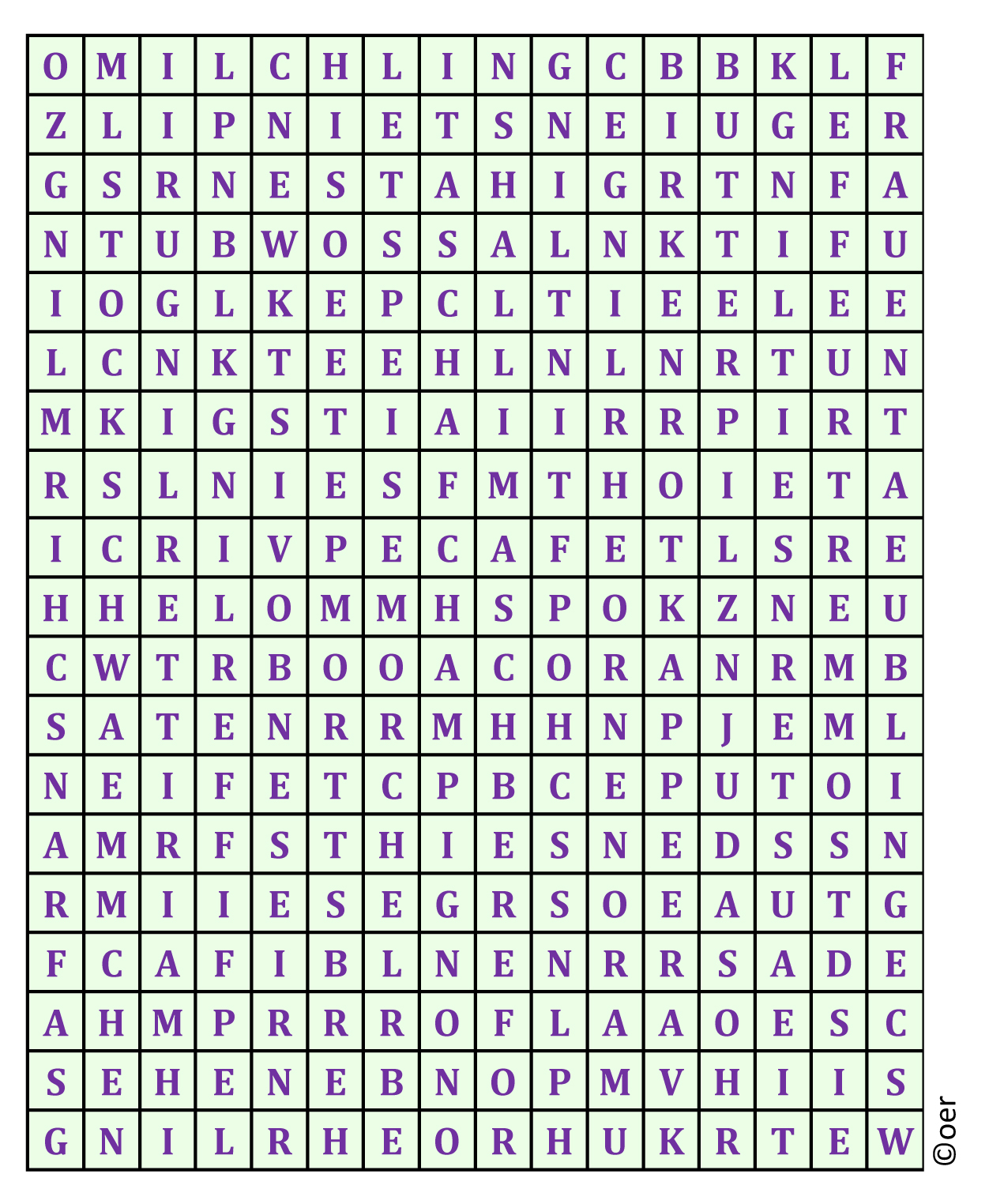

Das sehnlich erwartete zweite Album von Hercules and Love Affair trägt die implizierte Traurigkeit des Rausches und des Tanzes schon im Titel: „Blue Songs“. Als 2008 das Debütalbum des New Yorker DJs Andrew Butler und seiner bunt zusammen gewürfelten Truppe erschien, war die Mischung aus hedonistischen Discoklängen und melancholischen Vocals wie im von Superstar Antony gesungenen Hit „Blind“ ziemlich einzigartig. Butler läutete ein Disco-Revival ein, an das man nicht mehr wirklich geglaubt hatte, DJs wie Frankie Knuckles erlebten in der Musik von Hercules and Love Affair ebenso ihre Renaissance wie der geigengesättigte Endsiebziger-Discosound. Mindestens so wichtig wie die Musik war und ist bei Hercules das personelle Setting: Frauen, Männer, Lesben, Schwule, Styler und Normalos. Keine Stars, oder: alle sind Stars. Utopie oder Realität? Wahrscheinlich beides. Die Erwartungen an „Blue Songs“ waren hoch, die Frage lautet: können Hercules and Love Affair die Welt retten? Antwort: nein, können sie nicht, und das wissen sie. Aber sie können dein Leben retten, zumindest für eine Nacht. Und das ist Disco in Reinkultur – philosophisch betrachtet. Diese Diskrepanz führt direkt zu den „Blue Songs“. Aufgenommen in Wien, produziert von Patrick Pulsinger, beeinflusst nicht mehr nur von der New Yorker Scene, sondern auch von Denver, wohin es Andy Butler zog. Neben Kim Ann Foxman, die schon auf dem Debüt sang, sind die venezolanische Opernsängerin Aerea Negrot und die schwule schwarze Sylvester-Reinkarnation Shaun J. Wright aus Chicago dabei, Kele Okereke von Bloc Party singt bei „Step Up“. Kein Antony, keine Nomi Ruiz – Hercules sind ein dynamisches System, ein Kollektiv mit Veränderung als Programm. Trotz Dynamik und mit Jack-House-Elementen aufgefrischtem Sound stoßen die „Blue Songs“ aber nicht überall auf Begeisterung, Stagnation und Langeweile bemängeln Kritiker von SZ bis FAS.

Und tatsächlich gibt es sie, die Momente der Müdigkeit und Schlaffheit, vor allem bei den spannungsarmen Balladen „Blue Song“ und „Boy Blue“. Aber die muss es auch geben in diesem bei aller Künstlichkeit so organisch-lebendigen Körper, den die elf „Blue Songs“ bilden. Dieser Körper lebt, er atmet, er tanzt und er denkt und er muss nach dem Tanz auch ausruhen: Die Single „My House“ und „Painted Eyes“ sind elegante Zitatcollagen aus (Vocal-) House, Disco, Trance und Techno. Nicht zu knallig, nicht zu schnell, sanft beinah, aber unmöglich, dazu nicht zu tanzen. Leicht und deep. In den Lyrics werden sexuelle Utopien verhandelt, in „Step Up“ zum Beispiel oder in „Falling“. Und doch ist „Blue Songs“ zuallererst ein Remember-Album, erinner‘ dich an Sylvester, an Adeva, an House und an Jack, an die Paradise Garage, an die schwulen Paradiese. Das Gute liegt in der Vergangenheit. Ist das so? „My House Is In Order“, singt Shaun J. Wright. Und klingt dabei recht blue.

Hercules & Love Affair: Blue Songs. Cooperative (Universal).

Die Homepage der Band. Hercules & Love Affair bei Facebook und auf Myspace.

Schillern und changieren

Schillern und changieren

„’Well Spent Youth‘ ist ein Chamäleon, das je nach Lautstärke einen anderen Aggregatszustand einnimmt“, schreibt DJ Koze über das neue Album von Rajko Müller aus Frankfurt alias Isolée. Und weiter, „… wenn man sich krank und nutzlos fühlt und über sein verkorkstes Leben nachdenkt, reicht einem dieser Sound seine sichere warme Hand und zieht einen hinauf, raus aus der ganzen Scheiße.“ Auch wenn man natürlich davon ausgehen kann, dass Koze nur Gutes über eine Platte sagt, die auf seinem eigenen Label (Pampa Records) erscheint, übertreibt Herr Kozalla keineswegs. Denn wirklich, so ist es: Die elf neuen Tracks von Isolée schillern und changieren, immer wieder anders und immer wunderschön. Wobei es gar nicht unbedingt auf die gewählte Lautstärke ankommt, sondern auch auf andere äußere und innere Umstände wie Tageszeit, Ort, Licht, Verfassung, müde oder wach, allein oder zu zweit/zu mehreren, zu Hause oder unterwegs sein. Man staunt über vorher unbemerkte Details, schaut sogar aufs Cover, ob man die Trackreihenfolge vertauscht hat, so sehr verändern sich die Stücke bei jedem neuen Durchgang.

Elektronische Dancemusic leidet häufig darunter, zu offensichtlich funktional zu sein: die geraden Beats zielen auf die Tanzfläche, Melodien und Samples sind oftmals nur verzichtbares Ornament. Ganz anders Isolée, der ausschließlich mit analogen Geräten arbeitet: Zu seinen Tracks kann man tanzen (und das sehr gut und ausgiebig!), aber das allein steht nicht im Vordergrund. Rajko Müllers Tracks sind abstrakt und in sich veränderlich, aber auch „verbindlich“, wie es Koze charakterisiert. Die Beats sind tief und wabernd, dabei elastisch und dynamisch bouncend. Immer warm, nie kalt und spröde. Mit Begriffen wie Minimal und Microhouse wird Isolées Musik seit seinem Hit „Beau Mot Plage“ (vom 2000’er Album „Rest“) gern bedacht, aber diese Worte sind zu hart, zu technisch. „Well Spent Youth“ zeigt, was elektronische Musik kann, wie fordernd und anspruchsvoll sie sein kann, wie überraschend und auch – melodisch. Von „Well Spent Youth“ bleibt nicht nur ein Sound haften: „Taktell“, „Thirteen Times An Hour“ oder „Celeste“ sind mehr als Tunes oder Tracks, es sind Songs. Wie bei jeder guten Dancemusic vereinen sich bei Isolée Euphorie und Melancholie, das hier ist Tanzmusik für denkende und fühlende Menschen. Und ja, „Going Nowhere“ und „Transmission“ reichen dir ihre warme Hand und ziehen dich raus aus dem Dreck. Und führen dich mit festem Griff ins Licht.

Isolée: Well Spent Youth. Pampa Records (Rough Trade).

Die Homepage der Band und Isolée bei Pampa Records sowie bei Facebook.

Fremdsteuern

Fremdsteuern

Ebenfalls im Grundton eher moll-lastig, in Gänze aber eklektischer und deshalb auch gesichtsloser als Isolées Meisterwerk ist „Impermanence“ geraten, drittes Album des französischen DJs, Labelinhabers und Produzenten Sébastian Devaud alias Agoria. Devaud mixt europäische Elektro-Grooves mit geheimnisvollem Detroit-Techno, mal sanft und sphärisch, mal treibend und wummernd. Interessante Gastsänger (Carl Craig beim deftig-erotischen „Speechless“, die amerikanische Sängerin Kid A bei „Kiss My Soul“ und „Heart Beating“) liefern Bezugspunkte und Wiedererkennungswert. Die Tracktitel verweisen auf die leicht esoterisch angehauchte Haltung Agorias, so fließt man zu „Panta Rei“ regelrecht auseinander, wird bei „Little Shaman“ in Trance versetzt und fühlt bei „Heart Beating“ wohl was? Genau, das eigene Herzchen pumpern. Agoria spielt mit Stimmungen, bzw. beschwört diese sehr bewusst herauf. Während der exakt 60 Minuten von „Impermanence“ fühlt man sich daher zuweilen ein wenig fremdgesteuert, aber ach, wann ist man das denn nicht?

Agoria: Impermanence. Infiné.

Agoria auf Myspace.

Transzendieren

Transzendieren

Als der Komponist, Producer, Sänger und Cellist Arthur Russell 1992 an Aids verstarb, war er nur einer eingeschworenen Fangemeinde bekannt. Erst Anfang der 2000er-Jahre wurde dank der Veröffentlichung zweier Compilations klar, wie immens Russells Einfluss vor allem auf die Club- und Discoszene war: Arthur Russell war ein Visionär und Avantgardist, der mit so unterschiedlichen Leuten wie Beat-Poet Allen Ginsberg, Talking Heads-Mastermind David Byrne, Philip Glass oder dem wegweisenden DJ Nicky Siano zusammenarbeitete. Russells eigener Output erstreckte sich von schmutzigen Spätsiebziger-Clubtracks wie „Is It All Over My Face“ (als Loose Joints) und „Kiss Me Again“ (als Dinosaur) bis zu folkig angehauchtem Singer-/Songwritertum, das auf dem Sampler „Love Is Overtaking Me“ von 2008 nachzuhören ist. Das rührige Londoner Label Strut veröffentlichte unlängst das Debütalbum von Russells früheren Freunden und Musikerkollegen, die sich unter dem Projektnamen Arthur´s Landing zusammengeschlossen haben. Auf ihrer Platte nehmen sie sich Russells musikalischem Vermächtnis an, will sagen, „Arthur´s Landing“ ist ein Coveralbum. Steven Hall (Gitarre/Gesang), Joyce Bowden (Gitarre/Klarinette/Gesang), Mustafa Ahmed (Percussion), Ernie Brooks (Bass/Gesang), Elodie Lauten (Keyboards/Gesang), John Scherman (Gitarre), Bill Ruyle (Schlagzeug, Dulcimer), Peter Zummo (Posaune/Gesang) spielen Russells Songs aber nicht einfach so nach, wie er sie mit seinen zahlreichen Projekten aufnahm, sondern hauchen ihnen eine teils völlig veränderte Atmosphäre ein. Posaune, Congas und Discobeats bilden das „Bett“, innerhalb dessen sich die Tracks manchmal sehr songorientiert entwickeln, ganz so, als hätten sich Aztec Camera wiedervereint („You Can´t Go Back“, „Miracle 2“).

Besagtes „Is It All Over My Face“ heißt hier „Love Dancing“ und klingt wesentlich relaxter und lockerer als das Original, aber auch trauriger. Stücke wie „I Want To Change My Life“, „Go For the Night“ verlieren sich herrlich im Ungefähren, transzendieren quasi über Tanz- und andere Flächen hinaus. An anderer Stelle wird so entspannt vor sich hin posaunt und improvisiert, dass man meint, Steve Millers „Fly Like An Eagle“ vorbeischweben zu hören. Russells eigene Handschrift ist nicht immer deutlich auszumachen, „Arthur´s Landing“ besticht durch einen sehr liebe- und achtungsvollen Umgang mit seinem Werk. Die Stücke erzählen von einem großen Künstler, dem man zu Lebzeiten mehr Erfolg gegönnt hätte.

Arthur’s Landing. Strut.

Arthur’s Landing auf Myspace.

I nszenieren

nszenieren

Jemand, der sich sehr gut mit der tragischen Dualität von Rausch und Reue, Tanz und Trauer, Euphorie und Absturz auskennt, ist George Michael. Wir vermuten sogar, dass das schon bei Wham! so war, als er zusammen mit Andrew Ridgeley in pinkfarbenen Satin-Boxershorts „I´m Your Man“ performte (dass Wham! zuvor mit „Wham Rap“ und „Young Guns“ wegweisende Hits hatten, führt an dieser Stelle zu weit, soll aber nicht unerwähnt bleiben). George Michaels skandalumtostes Privatleben* ist allseits bekannt und konnte doch niemals von seinem genialischen Talent als Sänger, Komponist, Interpret, Tänzer, etc. ablenken. Nach der Auflösung von Wham! und dem ersten Quasi-Soloerfolg** mit der unsterblichen Schnulze „Careless Whisper“ meldete sich George Michael 1987 mit dem Album „Faith“ eindrucksvoll zurück. Die zehn Songs des Originalalbums sind in punkto Glanz und Perfektion kaum zu übertreffen, unfassbar, welches songschreiberische Talent der damals erst 24-jährige George hier zeigte, zudem war „Faith“ komplett von ihm selbst arrangiert und produziert. Hits wie der Titelsong, das pompös in drei Teile aufgesplittete „I Want Your Sex“, „Kissing A Fool“ oder „Monkey“ katapultierten George Michael in den Popolymp, Seite an Seite mit Madonna, Michael Jackson, Prince und Elton John. Apropos Elton John: der enorme Erfolg von „Faith“ führte zu allerlei unschönen Nebeneffekten des Superstar-Daseins, zum Beispiel Duetten mit Elton John, einem kurzen Intermezzo als Queen-Sänger nach Freddie Mercurys Tod und superkommerziellen Charthits wie „I Knew You Were Waiting“ mit Aretha Franklin. Aber bis heute kam George aus allem – auch aus den Toilettenszenen – relativ unbeschadet wieder heraus, und wenn man heute „Faith“ nochmals hört, weiß man, warum.

George Michael ist ein tragischer Held mit Hang zur Selbstzerstörung, gesegnet mit einer Stimme wie Samt und einem umfassenden Verständnis von Soul, Disco, Gay-Culture und Pop. Tapfer hielt er mit dem Video zum Tanzboden-Pumper „I Want Your Sex“ die Mär von seiner Heterosexualität aufrecht (kurze Zeit später outete er sich als schwul, ebenso tapfer), in der Schmachtballade „Kissing A Fool“ inszeniert er sich anrührend als unglücklich Liebender, „Father Figure“ sollte allen Eltern pubertierender Kinder anempfohlen werden. Kurzum: „Faith“ mag heuer 24 Jahre alt sein (so alt/jung wie George Michael beim Produzieren des Albums – vielleicht ist das der Anlass zur Wiederveröffentlichung), überholt klingt es an keiner Stelle. George Michael setzte mit dieser Platte Standards, die im Popbiz höchstens er selbst erreichen kann.

„Faith Remastered“ ist in verschiedenen Formaten und Variationen erhältlich, unter anderem mit Bonus-Tracks, Remixen, B-Seiten und luxuriösem Booklet.

* Sehr empfehlenswert, weil angenehm un-reißerisch: Southan Morris‘ Dokumentarfilm über George Michael, „A Different Story“

** Der Song war George Michaels erste Single unter eigenen Namen, erschien aber zu einem Zeitpunkt (1985), als er offiziell noch zu Wham! Gehörte. „Careless Whisper“ befindet sich auch auf Wham!s letzten Album „Make It Big“, obwohl George seine Solokarriere damit startete.

George Michael: Faith Remastered. 2 CD. EPIC (Sony).

Die Homepage von George Michael und auf Myspace.

Umarmen

Umarmen

Über Discomusik gibt es einige gute Bücher, z. B. Peter Shapiros „Turn That Beat Around“, „Love Saves The Day“ von Tim Lawrence, Vince Alettis umfassende Anthologie „Disco Files“ und nicht zuletzt „Für immer D.I.S.C.O.“ von der Mutter der deutschen Comedy (haha) Thomas Hermanns. Wie Lawrence, Aletti und Shapiro leider (noch – hallo deutsche Verlage, liest hier jemand mit?) nicht auf Deutsch erschienen ist „Hot Stuff. Disco and the Remaking of American Culture“. Autorin Alice Echols, Professorin für Amerikanische Geschichte an der Rutgers University, beginnt autobiographisch: sie nimmt die LeserInnen mit ins Rubaiyat, einen Club in ihrer Heimatstadt Ann Arbor, Michigan, wo sie Ende der 1970er-Jahre als DJ arbeitete. Eine Frau an den Turntables, die dazu auch noch ausschließlich Disco auflegte, war vielen männlichen Besuchern des Rubaiyat suspekt – egal, ob es sich um weiße, schwarze, schwule oder heterosexuelle Typen handelte. Und doch ist Disco, von vielen Rockkritikern als endgültiger Untergang des ehrlich-handgemacht musizierenden Abendlandes verteufelt, so embracing wie wenige andere Musikstile: schwule Männer, schwarze Frauen, weiße Tanz-Aficionados, Fashionistas, Libertinäre – alle tanzen vereint unter der Discokugel, one nation under a groove. Alice Echols betrachtet Disco daher auch nicht nur als Musikrichtung, sondern beleuchtet auch die gesellschaftlichen und politischen Implikationen. Im Vordergrund steht aber die Disco-History, beginnend mit Soul und Funk, Motown und James Brown. Wann und wie in den amerikanischen Discotheken der Schritt von James Brown zu Barry White, von George Clinton zu Chic vollzogen wurde, und was sich daraus ergab (Tony Manero! Saturday Night Fever!), beschreibt Echols mit schier unerschöpflichem Wissen. Sie rückt Discodiven wie Donna Summer, Dionne Warwick und Labelle ins rechte Licht, vergisst auch obskurere Figuren wie Sylvester nicht und schafft zudem den Schritt in die Zukunft, indem sie die Bedeutung von Disco für spätere Genres wie Rap, Techno, Trance und House erklärt. Rundum empfehlenswerte Lektüre, auch und besonders für diejenigen, die Disco noch immer für albern und künstlich halten.

Alice Echols: Hot Stuff. Disco and the Remaking of American Culture (W.W. Norton, Gebunden mit Schutzumschlag, 338 Seiten) / bald auch als TB bei Norton!