Ausgehend von einem Buch über die Ikonografie rauchender Frauen hat Christina Mohr in dieser Woche einige Platten auf ihren Rauchfaktor hin getestet. Irgendwie scheint der blaue Dunst in der jungen Generation an Anziehungskraft zu verlieren …

Ikonografisch

Ikonografisch

Dass das Rauchen an sich noch kein Garant für Coolness ist, wissen alle, die einen Aktenkoffer statt Schultasche tragenden Doppelkopfspieler in der Klasse hatten, der vorm Informatik-Leistungskurs noch schnell eine „Fluppe“ resp. „Zippe“ durchzog, bevorzugte Marke Marlboro Light. Ganz anders – und hier zeigt der Sexismus mal in die andere Richtung – sieht es mit der Rauchenden Frau aus. Die Rauchende Frau, wir schreiben sie absichtlich mit großem Anfangsbuchstaben, um ihren ikonischen Charakter herauszustellen, gilt als verwegen, verrucht, tough, Herrin der Lage, stets wissend, wo es langgeht, als sexy sowieso. Sie hat ihren eigenen Kopf, denkt und entscheidet lieber selbst und ist in jedem Fall etwas Besonderes. Während Männer, siehe oben, auch als Raucher blöde Langweiler und Versager sein können.

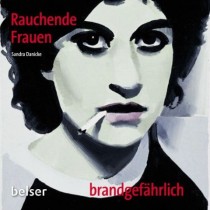

Vor allem Künstlerinnen wissen um die Wirkung des blauen Dunstes: Madonna zeigte sich in den frühen 1990er Jahren gern mit dicker Zigarre, um ihr Selbstverständnis als frivole Erotica-Göttin zu betonen. Coco Chanel, George Sand, Marlene Dietrich: je emanzipierter die Frau, so scheint es, desto unbedingter das Bekenntnis zu Krebs und Falten Zigarette. Die promovierte Kunsthistorikerin und art-Redakteurin Sandra Danicke hat in dem Band „Rauchende Frauen brandgefährlich“ (bitte sagen Sie jetzt nichts: zum Buchtitel) 26 Werke aus Malerei und Fotografie der letzten 120 Jahre zusammengetragen, die genau das zeigen: Rauchende Frauen. Pablo Picassos Bildnis einer qualmenden Bordellchefin von 1899 wirkt durch den grotesken Comic-Stil erstaunlich modern, Brassais Foto von der geheimnisvollen Lebedame „Mome Bijou“ berührend und bizarr. Man trifft viele Bekannte wieder, die dank Danickes kluger Interpretationen und Fragestellungen aus neuen Blickwinkeln betrachtet werden können. Edward Hoppers nackt rauchende „Woman in the Sun“ von 1961 zum Beispiel: Warum stehen unter ihrem Bett nur Schuhe, wo ist der Rest ihrer Kleidung? Und „Sonja“, die vom Nachtleben erschöpfte Sekretärin, auf Leinwand gebannt 1928 von Christian Schad: Auf wen wartet sie, vor sich ein Päckchen Camel liegend? Dass Frida Kahlo als Schmerzensfrau und Geliebte des notorischen Weiberhelds Diego Rivera genügend Gründe zum Rauchen hatte, liegt auf der Hand, selbstbewusst und unnahbar wirkte sie auch ohne Zigarette. Otto Dix porträtierte 1926 die Journalistin Sylvia von Harden, die keinem Schönheitsideal entsprach, Dix aber – rauchend natürlich – als „Repräsentantin einer ganzen Zeitepoche“ galt. Valie Export gestaltete eine Zigarettenpackung, um ihren Künstlernamen einzuführen, die fotografierenden und musizierenden Schwestern Hanna & Klara Lidén präsentieren sich als qualmende „Mannweiber“ in Karohemden.

Danickes Auswahl unterstreicht und belegt das extraordinäre, „gefährliche“ Image Rauchender Frauen – sie selbst bezeichnet sich im Nachwort augenzwinkernd als zu uncool für die Qualmerei. Covergirl des Buches ist übrigens Fatherfuckerin Peaches, von Wilhelm Sasnar lapidar als „Girl Smoking“ gemalt, womit wir die Verbindung zu aktuellen CD-Veröffentlichungen übers Knie brechen wollen. Die im Folgenden vorgestellten vier Platten stammen von Musikerinnen, die mutmaßlich keine Raucherinnen sind. Lest und hört, warum:

Sandra Danicke: Rauchende Frauen brandgefährlich (Belser Verlag, Gebunden, 64 Seiten). Zur Verlagshomepage.

Gut Ding mit Weile

Gut Ding mit Weile

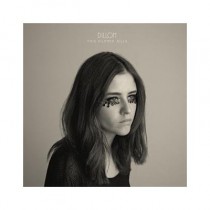

Mit „Tip Tapping“ schenkt uns die Köln-Berlinerin Dominique Dillon de Byington, kurz Dillon, den Feist-Hit für den Herbst, den Feist dieses Mal nicht bringen wollte: Eine Stimme, so brüchig wie fest, singt eine so simple wie berückende Melodie. Für ihr Debütalbum ließ sich die Sängerin und Elektromusikerin viel Zeit, schon vor vier Jahren machte sie als Support von Tocotronic von sich reden, DJ Koze prophezeite ihr eine große Zukunft. Aber wie heißt es so schön: Gut Ding will Weile haben! Bis sich Dillon endlich in Thies Mynthers Clouds Hill-Studio begab, ließ sie viel Wasser den Rhein und die Spree hinunterlaufen und fuchste an ihren Songs herum.

„This Silence Kills“ ist trotzdem und glücklicherweise kein aalglattes, unantastbares Werk geworden, sondern lässt Unfertigkeiten zu. Dillons großes Thema ist die unglückliche Liebe, der sie sich mit Leidenslust widmet: „You Are My Winter“, „Your Flesh Against Mine“, „Undying Need to Scream“ oder das technoide „Abrupt Clarity“ schwelgen im Kummer und wollen ihn teilen – perfekt, um die Winterdepression zu unterstützen. „This Silence Kills“ hätte man nicht unbedingt auf Ellen Alliens Label bpitch control erwartet: wenige Beats, dafür viel Klavier, Melancholie und Chansoneskes und wie nebenbei hingestreute Geräuscheffekte. Schön.

Rauchfaktor: gering. Dillon gestattet höchstens Thies Mynther in der Produktionspause mal eine Kippe.

Dillon: This Silence Kills. bpitch control.

Hang zum Schrägen und Unkonventionellen

Hang zum Schrägen und Unkonventionellen

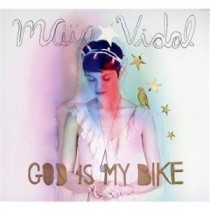

Der musikalische Lebenslauf der globetrottenden Singer-/Songwriterin und Multiinstrumentalistin Maia Vidal ist höchst interessant: Ihre ersten Gehversuche machte sie mit dem Mädchen-Punk-Trio Kiev, später gründete sie die Coverband Your Kid Sister, die ausschließlich Songs ihrer Lieblingsgruppe Rancid im Walzer- oder Bossa Nova-Gewand spielte.

Auf ihrem Solodebüt, das die 24-jährige Franco-Amerikanerin nun unter ihrem richtigen Namen veröffentlicht, präsentiert sie eine Mischung aus Indiepop, Chansons und Zirkusklängen, die auch Fans der französischen Straßenmusikerin Zaz gefallen dürfte. Vidal spielt Geige, Akkordeon, Gitarre, Xylofon, Blockflöte, diverse Kinderinstrumente und singt, außerdem sind als Gastmusiker Bassist Alberto Perez, Schlagzeuger und Trompeter Giuliano Gius Cobelli und Avantgarde-Legende Marc Ribot mit von der Partie.

Von ihrer Punk-Vergangenheit ist nicht mehr allzu viel zu spüren, aber Maia hat sich den Hang zum Schrägen und Unkonventionellen bewahrt: Der Albumtitel „God Is My Bike“ ist eine Hommage an die amerikanische Queercore-Band God Is My Co-Pilot; Songs wie „The Alphabet Of My Phobias“, „The Waltz Of The Tick Tock Of Time“ oder „Le Tango de la Femme Abandonnée“ sind verrückt genug, um garantiert nie im Formatradio gespielt zu werden, aber so eingängig, dass man sie immer wieder hören mag.

Rauchfaktor: Früher bei Kiev drehte Maia entweder selbst oder schnorrte ihre Freundinnen an. Heute gönnt sich ab und zu eine von diesen süßlich riechenden Hippiezigaretten in naturbraunem Filterpapier.

Maia Vidal: God Is My Bike. Crammed (Indigo). Zur Homepage, die Sängerin auf Facebook.

Fallende Stecknadel

Fallende Stecknadel

Die Schweizer Multiinstrumentalistin Olivia Pedroli hatte bereits zwei Alben unter dem Pseudonym „Lole“ veröffentlicht und in ihrem Heimatland beachtliche Erfolge erzielt, als sie sich entschloss, unter ihrem bürgerlichen Namen nochmal neu anzufangen. Wobei: „The Den“ klingt nicht so, als würde eine grünschnäbelige Debütantin ihre Liedchen trällern.

Die zehn Stücke sind auf beinah einschüchternde Weise perfekt: Während das Album läuft, sitzt man atemlos lauschend auf dem Sofa, die sprichwörtliche fallende Stecknadel würde das Gefüge empfindlich stören. Olivia Pedroli spielt – mit Piano, Gitarre, Violine und ihrem opernhaften Gesang – moderne Klassik, leicht angefolkte Kammermusik. Ihre Balladen (schneller wird der Takt niemals) loten Weiten und Tiefen aus, fühlen einzelnen Klängen nach.

Produziert wurde „The Den“ in Reykjavik von Valgeir Sigurdsson, der schon mit Bonnie „Prince“ Billy, Camille und Björk zusammengearbeitet hat und also weiß, wie man mit Leuten umgeht, die genau wissen, was sie wollen. Island schien jedenfalls perfekt zu Olivia Pedrolis Vorstellungen zu passen: Selbst die Songtitel sind klar und karg: „Bow“. „A Path“. „Stay“. „I Play“. Man wird nicht richtig warm mit Frau Pedroli, aber man bewundert sie. From a distance.

Rauchfaktor: Niemals. Und auch du nicht, zuhause auf dem Sofa: Der Qualm zieht ja bis in die Schweiz!

Olivia Pedroli: The Den. Global Satellite (Rough Trade). Zur Homepage.

Tee und Plätzchen

Tee und Plätzchen

„Magic Box“, Debütalbum der Italo-Schweizerin Nadine Carina, ist zunächst mal eine ganz bezaubernde Platte: dreizehn freundliche Kompositionen (plus vier Bonus-Tracks!), die der Singer-/Songwriterin allesamt im Traum eingefallen sein wollen. Die Arbeit im Schlaf trägt süße Früchte: Lauter nette Ideen sind auf „Magic Box“ zu hören, vom poppigen Opener „The Garden“ über die zarte Ballade „Daydream“, das minimalistische „Like Her“ bis zu den folkbeeinflussten „Tomorrow“ und „Be Saved“ ist kein wirklich schlechtes Stück dabei.

Nadines Stimme ist hell und klar, dazu begleitet sich die 25-jährige vorwiegend auf der Gitarre und setzt auch elektronische Effekte und Beats ein, die den Songs ein bisschen Schwung geben, z. B. bei „Christmas Memories“, das verhalten anfängt und sich in einen fröhlichen Gassenhauer verwandelt. „Running People“ und „Some Chocolates & Cigarettes“ kann man sich bestens auf den Soundtracks romantischer Komödien vorstellen. Man merkt Nadine Carina an, dass sie von Kindesbeinen an Musik macht, eine klassische Ausbildung hinter sich hat und sogar an Paul McCartneys Institute of Performing Arts in Liverpool studierte.

Denn – und jetzt kommt der Haken – es gibt keinen. „Magic Box“ ist so hübsch wie glatt und das ideale Album, um mit einer guten Freundin bei Tee und Plätzchen in Erinnerungen zu schwelgen, Pläne zu schmieden oder Probleme zu wälzen. Nadine Carina singt dazu ein kleines Lied, würde aber niemals jemanden stören wollen.

Rauchfaktor: Hihi, ach nein, lieber nicht, davon kriege ich sofort Kopfweh! 🙂

Nadine Carina: Magic Box. Statt Musik (Kompakt). Zur Homepage, Nadine Carina auf Facebook.

Christina Mohr