Rechtzeitig zum Tanz in den Mai: Mohr Music diesmal mit einem Streifzug durch neue Techno-Releases. Vorgestellt werden zwei Bücher und jede Menge Musik von 2 Bears, Glitterbug, Mobilee, Addison Groove, Personal Space und Marbert Rocel.

Aufarbeitung der Berliner Techno-Geschichte

Aufarbeitung der Berliner Techno-Geschichte

„Der Würfler“ und „der Rassler“ sind keine Figuren aus einem verschollenen Edgar Wallace-Film, sondern Protagonisten der frühen Berliner Techno-Szene. Erstgenannter als DJ, der zweite als jung verstorbener Raver und Tambourin-Schwinger in Clubs wie dem Tresor oder dem E-Werk. Journalist Felix Denk und DJ Sven von Thülen, die beide zugeben und bedauern, den Anfangszeiten der Berliner Technorevolution nicht beigewohnt zu haben, interviewten für ihren Oral History-Band „Der Klang der Familie“ (benannt nach dem richtungsweisenden Track von 3Phase und Dr. Motte/1992) mehr als sechzig DJs, Club- und Labelbetreiber, Barmänner und -frauen, Grafiker, JournalistInnen und natürlich Raver, die seit Ende der 1980er Jahre im zunächst noch geteilten Berlin dem neuen, kompromisslosen Maschinen-Tanzsound aus Detroit frönten.

Ab 1991 eröffnete sich im wiedervereinigten Berlin vor allem im Ostteil mit seinen Industriebrachen, ungenutzen Flächen und leerstehenden Gebäuden eine schier unendliche Spielwiese, die zum (illegalen) hemmunglosen Tanzen und Feiern nur so einlud: wenige Meter vom ehemaligen Todesstreifen enterte Dimitri Hegemann eine unterirdische Stahlkammer und eröffnete den legendären Tresor, in dem unter unwirtlichsten Bedingungen bald internationale DJ-Größen wie Richie Hawtin, Juan Atkins und Blake Baxter auflegten.

Fast noch wichtiger für den Ruf des Clubs waren aber die Residents wie Tanith, Jonzon, Rok, Wolle XDP, DJ Clé und viele andere, die im Buch selbstverständlich zu Wort kommen. Der Tresor blieb natürlich nicht der einzige Laden für die feierwütige Ravercrowd: E-Werk, Planet oder Walfisch sind nur die bekannteren unter den unzähligen, oft geheimen Clubs, die sich hinter Abrisszäunen und Stahltüren verbargen.

Man kann nicht „Techno“ und „Berlin“ sagen, ohne Matthias Roeingh alias Dr. Motte zu erwähnen: 1989 rief er mit seiner damaligen Freundin Danielle de Picciotto die erste Loveparade ins Leben, damals tanzten ganze 150 Unerschrockene über den Ku-Damm – was nur kurze Zeit später aus der herzigen „Friede, Freude, Eierkuchen“-Demonstration wurde, ist Geschichte, die Parade inzwischen leider auch. Techno und der „Klang der Familie“ aber noch längst nicht: zwar tanzen immer weniger E-Heads in neonfarbenen Plüschbikinis durch die Straßen, elektronische Dancemusic aus deutscher Produktion ist aber nach wie vor eine feste Bank – und das obwohl seit Marushas Megahit „Somewhere Over the Rainbow“ von 1994 viel Grauenvolles unter dem Begriff Techno subsumiert wurde.

So erfolgreich wie Marusha und Paul van Dyk wurden nur wenige: weshalb ausgerechnet die Berliner Visionäre nie so richtig abgingen, ist nur eine der Fragen, denen Denk und von Thülen in ihrem Buch nachgehen, wobei viele der DJs betonen, dass Techno mit dem Rockstar-Image nichts am Hut hatte, der DJ genauso wichtig war wie die Crowd. Die Interviewpartner erzählen erstaunliche Geschichten, z.B. wie Frontpage-Gründer Jürgen Laarmann einen Technoclub in Detroit (ausgerechnet) eröffnen wollte, das Projekt aber unter anderem deshalb abblies, weil die Kuschel-Berliner nicht auf die harten Bandagen gefasst waren, die in Detroit in Gestalt von Schießereien und Schutzgelderpressung auf sie warteten.

Über zwanzig Jahre nach den Anfängen von Techno in Berlin ist „Der Klang der Familie“ eine längst fällige Aufarbeitung der Geschichte – zumindest von denjenigen, die sich noch an den „Rassler“ erinnern können, der von den DJs im E-Werk ans andere Ende der Tanzfläche verwiesen wurde, weil sein Tambourin lauter war als die Hi-Hats auf den Platten.

Felix Denk, Sven von Thülen (Hg.): Der Klang der Familie. Berlin, Techno und die Wende. Suhrkamp Nova, Broschur, 423 Seiten. 14,99 Euro. Ein Interview mit von Thülen finden Sie hier.

Feiern im Robert Johnson

Feiern im Robert Johnson

Techno-Stars aus dem Rhein-Main-Gebiet wie Sven Väth und Ata erwiesen sich im Lauf der Jahre als krisenfester, letztendlich erfolgreicher und betreiben auch heute große Technoclubs in Frankfurt und Offenbach. Jüngst erschien Atas Buch über seinen Club Robert Johnson, der jedes Wochenende hunderte von Tanzwütigen und namhafte DJs wie Miss Kittin‘ beherbergt.

Ata Macias, Christoph Keller (Hg.), Come Into My Kitchen: The Robert Johnson Book. JRP Ringier, Broschur, 376 Seiten. 39,00 Euro. Zur Homepage vom Robert Johnson.

Nach so viel Text jetzt die Beats:

Verbeugung vor vergangenen Zeiten

Verbeugung vor vergangenen Zeiten

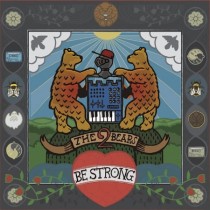

Wer bislang noch nichts von The 2 Bears gehört hat, lebt ziemlich sicher nicht auf dem Dance-Planeten. Bär Nummer eins heißt Joe Goddard und ist Gründungsmitglied von Hot Chip, Bär Nummer zwei ist Goddards bester Freund Raphael „Raf“ Rundell ist Produzent und arbeitet beim Londoner Label 1965. Die beiden Bären liefern in Sound und Performance eine knuddlige, liebevolle Hommage an die schwulen Mover und Shaker der House- und Discoszene: bärtige, füllige Männer sind „bears“ und genau so sehen Goddard und Rundell auch aus, treten sogar – Schweiß und Tapsigkeit nicht fürchtend – in Bärenkostümen auf. Ihr Album „Be Strong“ zitiert die goldene Clubära der 1990er Jahre: üppiger, volumiger House trifft auf 4-to-the-floor-Beats, dumpfe Bässe, perlende Synthiepianos und euphorische Hooklines.

Goddards Stimme ist ungefähr so machohaft wie die von Neil Tennant, nur etwas dunkler und weniger sophisticated. Wenn er „there won´t be no problems if you just move your body“ singt, fühlt man sich sofort angesprochen, denn Goddards Bauch ist garantiert runder als der eigene. Sehr nett. Dazu mixen die zwei Bären Dub-, Dancehall-, Gospel- und bei „Time in Mind“ sogar Countryelemente. Alles auf dieser Platte ist Liebe, Spaß und Verbeugung vor vergangenen Zeiten – stets versehen mit einem kräftigen, augenzwinkernden „Bear Hug“.

2 Bears: Be Strong. Southern Fried/Alive. Zur Homepage.

Spezieller Blick aufs Leben

Spezieller Blick aufs Leben

Wer denkt, dass man mit Musik ohne Worte keine Geschichten erzählen kann, sollte Glitterbug mal genau zuhören: auf seinem dritten Album als Glitterbug verarbeitet Producer, DJ und Komponist Till Rohmann seine Erfahrungen als krebskrankes Kind – was ja echt in die Hose gehen könnte. „Cancerboy“ ist aber ein derart bewegendes (im doppelten Wortsinn) und gelungenes Album, das einem die Tränen in die Augen treibt und trotzdem Hoffnung verbreitet. Der Grundton ist melancholisch (kein Wunder, wer schon als Knirps dem Tod ins Auge blickte, hat einen speziellen Blick aufs Leben), Tracks wie „Backwards“, „Abyss“ oder „Outside My Window“ sind traurig, introvertiert, düster und überhaupt nicht clubtauglich.

Aber „Cancerboy“ überschreitet auch die „Grauzone zwischen Hoffnung und Tod“ (Zitat Rohmann) und pulst in „Those Hopeful Moments“ oder „Don´t Stop“, „From Here On“ und dem programmatischen „We´ll Still Be Here Tomorrow“ ordentlich elektronische Beats in die Füße. Glitterbug wagt sich mit diesen elf Tracks weit vor und erreicht viel mehr als Clowns mit roten Nasen.

Glitterbug: Cancerboy. C.Sides/Rough Trade. Zur Homepage.

Einstiegsdroge

Einstiegsdroge

Das Label Mobilee residiert in Berlin und ist schon allein deswegen unmittelbar mit oben vorgestelltem Buch in Verbindung zu setzen – Acts wie Anja Schneider, Hector, Miss Jools und Rodriguez Jr. sind ganz dem Rave-spirit und traditionellem Techno verhaftet, sofern es sowas gibt. Das DJ-Duo Pan-Pot (Tassilo Ippenberger und Thomas Benedix) haben auf der sechsten Mobilee-Labelcompilation exklusiv ihre liebsten KollegInnen versammelt (CD 1), remixen sich auf CD 2 selbst und präsentieren bislang unveröffentlichte Tracks. Die beigelegte DVD-Doku zeigt Pan-Pot bei Festivalauftritten und Backstage und ist aus wenig nachvollziehbaren Gründen von der FSK erst ab 16 Jahren freigegeben – vielleicht war hier das Wort „Einstiegsdroge“ im Presseinfo urteilsbildend.

Mobilee: Back to Back Vol. 6. Presented by Pan-Pot. Doppel-CD + DVD. Mobilee/Rough Trade. Zur Homepage.

Boxenkiller

Boxenkiller

Der Brite Antony Williams alias Addison Groove ist seit ein paar Jahren ein begehrter Dubstep-DJ und -Producer, sein Track „Footcrab“ von 2010 featuret monsterdicke Basslines und machte ihn in der weltweiten Clubszene populär. Jetzt ist sein erstes eigenes Album fertig und rechtfertigt mit unüberhörbarem Chicago Ghetto Tek-Einfluss Addison Grooves guten Ruf als Boxenkiller. Mit Gasteinlagen von Spank Rock und Mark Pritchard.

Addison Groove: Transistor Rhythm. 50 Weapons/Rough Trade. Zur Facebookseite.

Aus den Black Music-Experimentierlabors von 1974-1984

Aus den Black Music-Experimentierlabors von 1974-1984

Dieses Album ist nicht so sehr zum Tanzen geeignet, bietet aber erstaunliche Einblicke in die Black Music-Experimentierlabors der mittleren 1970er bis frühen ‘80er Jahre: MusikerInnen und Producer wie Jeff Phelps, Key & Cleary, Tyrone Dyson oder Deborah Washington nutzten die Arbeit im Homestudio, um ungehemmt mit der neuen Technologie herumzuspielen. Synthesizer, Drum machines und Sequencer verleiteten so manchen Soul- und Funkbrother zu spacigen Ausflügen in fiepsende Galaxien. Die vom US-Label Numero auf „Personal Space“ versammelten Schätze leben vom Charme, den bizarre Raritäten nun mal ausstrahlen; mancher Track wie „Love Vibrator“ von Johnny Walker (sic!) hält nicht ganz, was der Titel verspricht, aber es finden sich auch jede Menge kosmische Highlights wie „Master Ship“ von Starship Commander Woo Woo, das so klingt, als ob sich „Joe Meek und George Clinton in einem indischen Restaurant“ getroffen hätten (Zitat Record Collector).

Sehr funky kommt Guitar Reds „“Disco from a Space Show“ daher, Spontaneous Overthrow verbinden in „Money“ Gesellschaftskritik mit früher Nerd-Computerfrickelei. Der Electronic Soul hat mit Motown kaum etwas gemein, führt aber auf damals noch unsichtbaren und verschlungenen Spuren zu späteren Stilen wie House, Techno und Electro-Funk und wirkt wie beiläufig zukunftsweisend.

Personal Space: Electronic Soul 1974 – 1984. Numero Group/Chocolate Industries/Groove Attack. Erhältlich als hochwertige180gr. Doppel-LP oder Deluxe-gebundenes Buch und CD inkl. Arial Fotografien von NASA-Astronaut Donald Pettit.

Songs mit Keksen

Songs mit Keksen

Die Elektro-Club-Dancepopper Marbert Rocel aus Leipzig haben mit „Small Hours“ ihr drittes Album draußen und fahren einen eher sanften Kurs: von „Songs mit Keksen“ und „Dur-Musik mit Moll-Akkorden“ ist die Rede, und tatsächlich passen die vierzehn Tracks eher in die heimische Küche als in die Disco. Tanzen kann man zu „Whether the Night“ oder „’Cause of Lovin’“ zwar auch, aber noch lieber hört man Gastsängerin Spunk dabei zu, wie sie über Liebe, Eifersucht, Halsweh, Einsamkeit und nochmal Liebe sinniert.

Marbert Rocel: Small Hours. Compost/Groove Attack. Zur Homepage.