Once I was a Fangirl…

– Autobiografien von Billy Idol und John Taylor, vorgestellt von Christina Mohr.

Jede/r kennt den millionenfach zitierten Satz, dass, wer sich an die 1980er-Jahre erinnern könne, diese nicht miterlebt habe. Das klingt verwegen und verrucht – und von meiner bescheidenen Warte aus kann ich mich leider nur als damals ziemlich minderjährige Beobachterin/Besucherin dieses mythenumrankten Jahrzehnts bezeichnen. Obwohl… na, das gehört nicht hierher… Wozu ich mich allerdings unumwunden und uneingeschränkt bekenne: Ich war ein echtes Fangirl. Adam Ant, The Teens, Blondie, die sehr jungen Toten Hosen und Ärzte – nur wenige waren vor meiner Teenagerliebe sicher. Als erblühende Adoleszentin stand ich auf zwei britische Popstars ganz besonders: John Taylor, Bassist von Duran Duran, und Billy Idol, Ex-Sänger von Generation X.

Nicht zuletzt deswegen, weil diese beiden von unseren schmalbrüstigen, pickligen Mitschülern am meisten verachtet wurden, waren (ich verlasse die solitäre Ich-Form und schalte ins kollektive „wir“ um) Taylor und Idol für uns die schönsten, begehrenswertesten, heißesten Typen des Universums. We were completely idolized, wie Mr. William Broad sagen würde. Die Musik war natürlich auch wichtig, niemals wäre, sagen wir, Tony Hadley von Spandau Ballet als object of desire in Frage gekommen, oder später Jon Bon Jovi. „Hungry Like The Wolf“, „Girls On Film“, „Eyes Without A Face“ oder „White Wedding“ dagegen waren Hits, für die man sich nicht schämen musste. Duran Duran waren eine richtige Band, die alle Songs selbst schrieb, und Billy Idol war sogar ein echter Punkrocker gewesen, also!

Nun aber genug von Mrs. Mohrs verwitterten Jugenderinnerungen: Interessanterweise haben nämlich just John Taylor und Billy Idol unlängst dickleibige Memoiren verfasst (Taylors Buch erschien bereits 2013, Idols vor wenigen Monaten), die erstaunliche – oder vielleicht auch nicht so erstaunliche – Parallelen aufweisen.

Nun aber genug von Mrs. Mohrs verwitterten Jugenderinnerungen: Interessanterweise haben nämlich just John Taylor und Billy Idol unlängst dickleibige Memoiren verfasst (Taylors Buch erschien bereits 2013, Idols vor wenigen Monaten), die erstaunliche – oder vielleicht auch nicht so erstaunliche – Parallelen aufweisen.

Erkenntnis Nummer eins: Beide Autoren können sich sehr gut an die Achtziger erinnern, obwohl sie sie augenscheinlich miterlebt, ja mitgestaltet haben. Erkenntnis Nummer zwei: Erfolg ist für junge Männer nicht immer zuträglich. Auch wenn John, der eigentlich Nigel heißt, und Billy, der eigentlich William Michael Albert heißt, sehr unterschiedliche Images pfleg(t)en, stimmen ihre Aufzeichnungen in weiten Teilen fast überein. Beide (Taylor ist ein paar Jahre jünger als Broad/Idol, aber das tut nichts zur Sache) haben ihre musikalischen Wurzeln in Glam und Punk, beide wurden mit wachsendem Erfolg immer drogen-, sex- und alkoholsüchtiger, beide sprangen dem Tod mehrmals von der Schippe, beide erweisen sich als durchaus belesen und kunstinteressiert, beide haben die Beziehungen zu den Müttern ihrer Kinder total vergeigt, beide scheiterten in den Neunzigern grandios, beide machten kurz vor dem Ableben ihrer Väter ihren Frieden mit ebendiesen, beide trafen zufällig die junge Madonna, die sich jeweils sehr unbeeindruckt zeigte, beide haben in den 2000er-Jahren nochmal richtig gut die Kurve gekriegt.

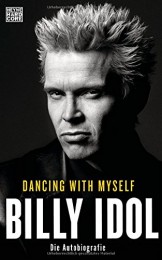

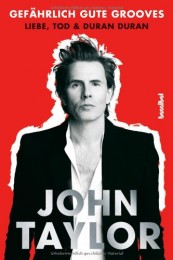

Sollte man trotzdem beide Bücher lesen? Aber ja, unbedingt – und nicht nur wegen der zahlreichen Fotos. Denn sowohl Idols „Dancing With  Myself“ als auch Taylors „Gefährlich gute Grooves“, das im Original wesentlich cooler „Into the Pleasure Groove“ heißt, erklären euch, liebe Kinder, die 1980er-Jahre und warum dieses Jahrzehnt musikalisch und modisch so unvergleichlich ist. Wahrscheinlich ist nämlich doch Punk an allem schuld: dass behütete Vorstadtbuben aus kleinbürgerlichen Verhältnissen binnen kürzester Zeit zu quasi übermenschlichen Superhelden werden konnten, liegt auch an der unerschütterlichen, arroganten, sich in Billy Idols sneering upper lip manifestierenden Haltung des Punk, dass man es dem Establishment schon zeigen werde.

Myself“ als auch Taylors „Gefährlich gute Grooves“, das im Original wesentlich cooler „Into the Pleasure Groove“ heißt, erklären euch, liebe Kinder, die 1980er-Jahre und warum dieses Jahrzehnt musikalisch und modisch so unvergleichlich ist. Wahrscheinlich ist nämlich doch Punk an allem schuld: dass behütete Vorstadtbuben aus kleinbürgerlichen Verhältnissen binnen kürzester Zeit zu quasi übermenschlichen Superhelden werden konnten, liegt auch an der unerschütterlichen, arroganten, sich in Billy Idols sneering upper lip manifestierenden Haltung des Punk, dass man es dem Establishment schon zeigen werde.

And they did: Taylor begann seine Laufbahn als Gitarrist einer von Roxy Music beeinflussten Art-Rock-Band in Birmingham, und wandte sich dem Bass zu, als er zum ersten Mal Chic gehört hatte; Broad/Idol hatte erst die längsten, dann die kürzesten Haare in seiner Clique und stand auf aufrührerischen Rock’n’Roll. Vivienne Westwoods und Malcolm McLarens Laden in der Londoner King’s Road hielt die Klamotten für junge Rebellen bereit. Duran Duran – die natürlich keine Punkband waren/sind – verstanden sich als Kollektiv, das die Credits stets für alle fünf Bandmitglieder auswies; Billy Idol begann als Sänger der Punkrockband Generation X und wurde erst als Solokünstler zum Star – und schon bald landeten die Genannten als Poster an den Zimmerwänden unzähliger Mädchen auf der ganzen Welt (und leibhaftig in der Unterwäsche ebensovieler Mädchen, aber das lasst euch von Idol und Taylor lieber selbst erzählen).

Während John Taylor ein eher zurückhaltender Erzähler ist, lässt Billy Idol es auch verbal ziemlich krachen – wobei er einen poetischen, fantasievollen Stil pflegt, in den häufig unvermittelt saftige Sexszenen brettern, die eine(n) bei der Lektüre ganz schön aus dem Konzept bringen. Andererseits: Genau das hat man erwartet, oder etwa nicht? Würde sich Billy Idol nicht durchgehend als von Zweifeln, mangelndem Selbstbewusstsein, Todessehnsucht und Versagensängsten geplagter Depressiver und Sinnsuchender bezeichnen, man könnte ihn auch angesichts der unzähligen, unverhohlen als Sexobjekte benutzten „Bräute“ glattweg ein Schwein nennen. Aber, seufz, Idol zitiert berühmte Schriftsteller, ließ sich eine russische Comicheldin auf den Oberarm tätowieren, liebt seine Kinder und widmet das Buch seinen Eltern. Wer wollte ihn da verurteilen?

Und Taylor? War als Jugendlicher kurzsichtig und schüchtern und bemerkte erst auf den Duran Duran-Promofotos, wie gut er eigentlich aussieht – wie sollte er da den mannigfaltigen Versuchungen widerstehen, die das Popstardom für ihn bereithielt?

Und Taylor? War als Jugendlicher kurzsichtig und schüchtern und bemerkte erst auf den Duran Duran-Promofotos, wie gut er eigentlich aussieht – wie sollte er da den mannigfaltigen Versuchungen widerstehen, die das Popstardom für ihn bereithielt?

Erstaunlicherweise geht es in beiden Büchern auch um Musik, die geschätzte taz-Autorin Jenni Zylka attestierte Taylors Buch gar teilweise veritables Muckertum, weil er en detail beschreibt, wer wann welches Instrument benutzte, etc.pp. Idol lobpreist seinen kongenialen Partner an der Gitarre, Steve Stevens und gibt zu, dass er nur mit Stevens an der Seite Billy Idol sein kann.

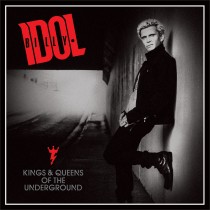

Was ich sagen will: „Dancing With Myself“ und „Gefährlich gute Grooves“ sind für PopchronistInnen, die sich für die Entstehungsgeschichte von Stars und Hits interessieren, genauso lesenswert wie für Fangirls und -boys von damals, die froh darüber sind, dass ihre einstigen Posterlieblinge noch am Leben sind (und noch ganz schön gut aussehen, aber, wie gesagt: es ging und geht immer auch um die Musik!). Apropos: Billy Idol hat gerade mit „Kings & Queens Of The Underground“ eine neue Platte rausgebracht.

Christina Mohr

Billy Idol: Dancing With Myself. Die Autobiografie. Übersetzt von Jan Schönherr und Harriet Fricke. Heyne Hardcore, 2014. 462 Seiten. 19,99 Euro. Zur Webseite von Billy Idol.

Billy Idol: Kings & Queens of the Underground (CD, BFI Records/Rough Trade)John Taylor: Gefährlich gute Grooves. Liebe, Tod und Duran Duran. Überesetzt von Olaf Rippe. Hannibal, 2014. 416 Seiten. 29,99 Euro.