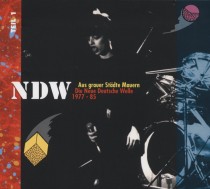

Erste komplette Dokumentation der NDW

Erste komplette Dokumentation der NDW

– Natürlich gibt es massenhaft Bücher und Tonträger, die sich mit der Neuen Deutschen Welle, kurz NDW befassen – angefangen mit Jürgen Teipels bahnbrechendem „Doku-Roman“ plus Compilation „Verschwende Deine Jugend“ über „Fetenhits – Neue Deutsche Welle 1 – ∞“ lassen sich problemlos mehrere Regalmeter mit dem Thema füllen. Meistens steht eine Spielart/Auslegung der NDW im Mittelpunkt: Entweder „Spaß“ bis der Arzt kommt vom Schlage UKW’s „Sommersprossen“ oder die punkig-avantgardistische, wenig kommerzielle Gründerzeit mit Pionieren wie Frieder Butzmann.

Was es bisher noch nicht gab, ist der Versuch, alles, was vom Ende der 1970er bis Mitte der 1980er Jahre unter dem Label NDW subsumiert wurde, zu vereinen. Also „Glanz und Elend der Neuen Deutschen Welle“ (Zitat Buchtitel von Moritz Reichelt/Der Plan) in tutti. Es gibt wenig Genre-Begriffe, die bei näherem Hinsehen in derart viele Einzelteile zerfallen wie die Neue Deutsche Welle. Der Name selbst wurde zuerst von ZickZack-Labelchef Alfred Hilsberg im Oktober 1979 in seiner Kolumne „Aus grauer Städte Mauern“ in der Zeitschrift Sounds eingeführt – und wurde seitdem für alles mögliche verwendet, das auch nur im Entferntesten damit in Verbindung gebracht werden konnte. Ob pseudo-nostalgische Schlager oder verkopfter Jazz, hauptsache aus deutschen Landen.

Die Compilation-Reihe „NDW – Aus grauer Städte Mauern“ will diese Lücke in der Geschichtsschreibung füllen: Vier mal zwei CDs sind angedacht, Teil eins mit dem Untertitel „Halt mich fest ich werd verrückt“ (Songtitel Trio) ist bereits erschienen und macht klar, dass die Kompilatoren es ernst meinen mit der kompletten Dokumentation. Der Einstieg mit „TV-Glotzer“ von der Nina Hagen Band (1978) bringt einen ganzen Haufen Widersprüche zusammen; der Song ist so typisch-untypisch, dass er das bereits erwähnte „Elend“ der NDW exemplarisch in sich vereint.

DDR-Flüchtling Nina nimmt mit den Musikerin der Politrockband Lokomotive Kreuzberg eine deutschsprachige Coverversion des Tubes-Hits „White Punks on Dope“ auf, optisch orientiert sich Hagen an Klaus Nomi, ihre männlichen Kollegen kümmern sich nicht weiter um ihr Äußeres. Punk ist Attitüde der Nina Hagen Band, aber keineswegs Background der geschulten Opernsängerin und ihren Jazzrockmuckern. Bei der NHB passt nichts zusammen und ist deswegen so einzigartig – ähnliche Beispiele finden sich en masse. Auf der einen Seite Avantgardisten, KunstschülerInnen, Studienabbrecher, Punkrockfans und DIY-Artisten; auf der anderen Seite abgehalfterte Rock-, Jazz- und Studiomusiker, die ihr Stück vom bunten NDW-Kuchen wollen und dafür gern in alberne Schlafanzüge schlüpfen und infantile Texte darbieten.

Die „Graue Städte“-Compilation packt alle zusammen: Malaria! und Relax („Weil I Di Mog“), Die Mimmi’s und Spider Murphy Gang, ZK und Nena (auch ihre erste Band, The Stripes mit dem Powerpoprocksong „Tell Me Your Name“), Deutsch-Amerikanische Freundschaft und Spliff, Freiwillige Selbstkontrolle und Die Crackers, Palais Schaumburg und Hubert Kah. Hits wie „Blaue Augen“ von Ideal und nur Insidern bekannte Kleinodien wie „Erwin, das tanzende Messer“ von Die Zimmermänner. Schmachtfetzen wie „Taxi nach Paris“ (Felix de Luxe) und knackigen Funk von Zatopek. Das alles neben- und durcheinander ist schrecklich und schön, schwer zu ertragen und großartig zugleich, und eben so divers wie die sogenannte NDW eben war.

Oder auch nicht: Kaum vorstellbar, dass ein damaliger Hubert-Kah-Fan etwas von Alexander von Borsig (eigentlich: Hacke von den Einstürzenden Neubauten) gehört hatte oder hören wollte. Aber: Alles NDW. Auf die drei weiteren Compilations darf man sehr gespannt sein.

NDW: Aus grauer Städte Mauern. Die Neue Deutsche Welle 1977 – 85 (Teil 1 von geplanten 4, 2 CDs, Bear Family Music).

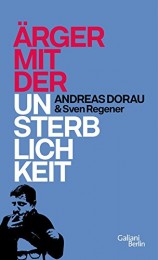

Anekdoten aus dem Musikgeschäft

Anekdoten aus dem Musikgeschäft

Einzelne Acts konnten/können tatsächlich diametral unterschiedliche Fangruppen vereinen wie Andreas Dorau, der von sich behauptet, eigentlich überhaupt nicht lustig zu sein, obwohl er seit 35 Jahren irrtümlicherweise als Spaßkanone gilt. Schuld an diesem Missverhältnis ist sein absichtlich-unabsichtlicher Megahit „Fred vom Jupiter“, der auf Fetenhits- wie Underground-Compilations gleichermaßen gelandet ist und dessen Entstehungsgeschichte ja nun wirklich jede/r kennt – wie? Noch nie gehört, wie der 16-jährige Hamburger Gesamtschüler Dorau diesen Song für einen Kurs schrieb, wer seine Begleitsängerinnen Die Marinas waren und dass sein Lehrer jahrzehntelang Tantiemen für diesen Song einstrich? Nein?

Na, zum Glück gibt es jetzt endlich das Buch „Ärger mit der Unsterblichkeit“: Eine Sammlung lose verknüpfter, chronologisch unsortierter Anekdoten aus dem Leben Andreas Doraus und gleichzeitig über das Musikgeschäft der 1980er und ’90er Jahre. Angeregt von Charlotte Goltermann und aufgeschrieben von seinem alten Kumpel Sven Regener, mit dem er gerade auf Lesereise ist (Verbindung zum „Graue Städte“-Sampler: beide Künstler sind drauf, Dorau mit seiner ersten Single „Der lachende Papst“, die er auf ZickZack veröffentlichte, seine Klassenkameraden wussten davon nichts. Regener blies vor seiner Schriftstellerkarriere und vor Element of Crime die Trompete bei Zatopek).

Das Buch ist so sehr Dorau wie „Fred“, es ist nämlich total komisch (im Sinne von „lustig“), obwohl es das gar nicht sein will. Wie im echten Leben nörgelt Dorau viel ‚rum, beschwert sich über dieses und lästert über jenes, nennt viele Namen, manche nicht und schont weder sich noch andere. Weder verschweigt er, dass sein heißersehntes Haustier (ein Dackel) ihn als Sechsjährigen vor Freude in die Weichteile biss, noch dass er aus unverhohlenem Neid in Kombination mit Volltrunkenheit bei Plattenfirmenfeiern in seinen Augen ungerechtfertigt verteilte Goldene Schallplatten am Liebsten den Empfängern entrissen hätte.

Jede einzelne Geschichte ist toll: Zum Beispiel seine Geschäftsidee als Kind, Witze aus der „Funkuhr“ an die „Hörzu“ zu schicken und damit unermesslich viel Geld zu verdienen – es blieb bei einer einmaligen Honorierung von DM 30,-. Oder wie er mit Tommi Eckart (später of 2Raumwohnung-Fame) versuchte, in den 1990ern auf den Techno-Zug aufzuspringen, was ihnen zunächst nicht gelang, Dorau dann aber mit „Girls in Love“ 1996 einen veritablen Clubhit in Frankreich hatte – und dafür sogar eine Silberne Schallplatte (Disque d’Argent) bekam, was ihn mit der deutschen Edelmetall-Verleihpraxis wieder aussöhnte.

Oder: Erfolglose Tourneen, wie etwa die Atatak-Labeltour „Wir werden wieder gebraucht“ anno 1992, die ihm und den Mitreisenden wie Pyrolator und Moritz Reichelt das Gegenteil des Tourmottos aufs Schmerzlichste bewies. Und und und: Leider hört das Buch schon auf Seite 178 auf. Man könnte noch viele hundert Seiten weitere Dorau-Geschichten lesen, aber vielleicht kommt ja nochmal was, zumindest kann man das aus seinem Schlusswort herauslesen, in dem er schreibt (bzw. Regener), dass die Erlebnisse aus den 2000er Jahren „zeitlich noch zu nah“ seien. Er, Dorau, brauche Distanz zu den Geschehnissen – wir nicht, warten aber höflich und gern.

Christina Mohr

Andreas Dorau & Sven Regener: Ärger mit der Unsterblichkeit. Galiani Berlin, 2015. 192 Seiten. 16,99 Euro. Zur Facebookseite.