„Foltern? Na klar, macht doch jeder! Kann nicht verkehrt sein!“

„Foltern? Na klar, macht doch jeder! Kann nicht verkehrt sein!“

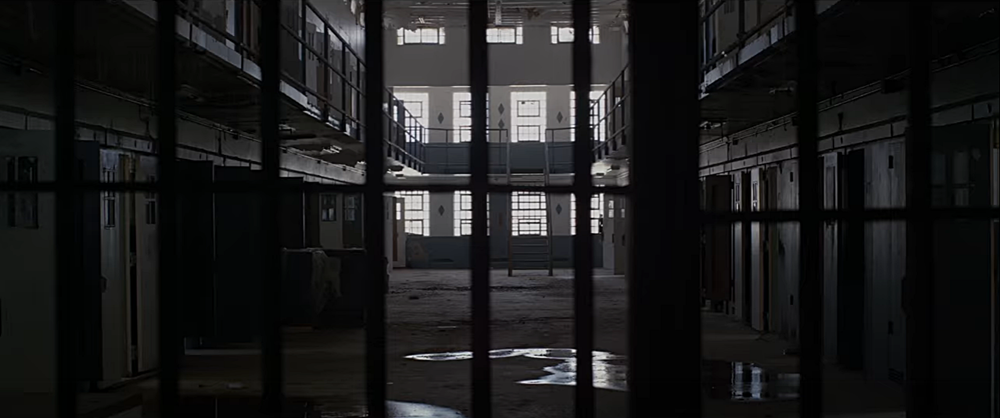

Eric Fair „arbeitete“ als Verhörspezialist für eine private US-Sicherheitsfirma in Abu Ghraib. In seinem verstörenden, zwischen Selbstkritik und Selbstmitleid angesiedelten Buch Consequence blickt er zurück auf diese Zeit. Grund genug für Peter Münder, sich mit weiteren moralischen Aspekten zu beschäftigen. Vor allem jetzt, da Donald Trump ankündigte, als Präsident weiterhin und noch extremer foltern zu lassen.

Nach den islamistischen Terror-Attacken von Nine Eleven hatte er Angst, „den Krieg zu verpassen“, schreibt Eric Fair in Consequence, einem Rückblick auf seine Zeit als Verhör- und Folter-Spezialist in Abu Ghraib. Diesen Job hatte er übernommen, „weil es für mich selbstverständlich war, mein Land zu verteidigen“. Fair, Jahrgang 1972, wuchs in Bethlehem, Pennsylvania auf, wurde von den christlich orientierten Presbyterianer-Eltern so bibelfest erzogen, dass er ursprünglich Pfarrer werden wollte. Die Kirchengemeinschaft gab ihm auch noch als Student Halt im Leben, dann ging er aber zur Army, wo er noch stärkeren Halt in der Kameradschaft fand, wie er schreibt. Bei der Army konnte er Arabischkurse belegen, woraus sich 2003 zuerst eine Bürotätigkeit bei der NSA und 2004 die Stelle als Verhörspezialist für die private Sicherheitsfirma CACI im Irak ergab. Hört sich schön neutral an – in Wirklichkeit war es für offizielle US-Regierungsstellen üblich, auch das Foltern privaten Outsourcing-Firmen zu überlassen. Und die von Vorgesetzten dekretierten Maßnahmen zum „Weichkochen“ der Gefangenen tendierten alle dazu, „kreativ“ zu sein und möglichst extreme Brutalität walten zu lassen. Diese exzessiven Maßnahmen, so deutete es Donald Trump vor kurzem an, sollen in Zukunft noch verschärft werden.

„Du sagst dir: Jeder macht es.“

„Du sagst dir: Jeder macht es.“

Eric Fair hatte damals schnell erkannt, dass er es mit chaotischen „Arbeitsbedingungen“ zu tun hatte: Offizielle Verhör-Richtlinien gab es wohl, doch niemand hielt sich daran. Alle Vorgesetzten machten ordentlich Dampf, um mit möglichst brutalen Praktiken maximale Resultate bei der Informationsbeschaffung zu erzielen. Er war nicht im „Hard Site“ im Einsatz, wo ja gefesselte Männer zum Schein hingerichtet wurden oder nackte gefesselte Männer von Hunden attackiert wurden.

Aber Fair lernte schnell, wie man Gefangene kleinkriegte: „Ich ließ sie schwere Bücher an ausgestreckten Armen halten oder Liegestütze machen, bis ihre Muskeln versagten. Ich kettete sie mit einem Sack über den Augen stundenlang an einem Stahlhaken im Boden an. Ich schubste sie gegen Wände, warf Plastikstühle durch den Raum, brüllte, versuchte sie einzuschüchtern“, berichtete er der SZ in einem Interview. Selbstverständlich hatte er auch so „bewährte“ CIA-Methoden wie Schlafentzug mit Lärmbelästigung und intensiver Lichteinwirkung übernommen. Und er erklärte auch, wie man lernt, diese brutalen Folterpraktiken zu relativieren: „Du sagst dir: Jeder macht es. Kann nicht so verkehrt sein. Es war erschreckend, wie schnell ich in diese Spirale geraten bin“.

Fair litt später jedoch unter erheblichen moralischen Skrupeln, kündigte 2004, sprach mit Vorgesetzten über die Folterpraktiken, ging jedoch nochmals in den Irak und setzte diese Verhör- und Folterpraktiken fort. Beim Lesen von  Consequence erhält man einen zwiespältigen Eindruck: Buhlt der Autor um Verständnis für seinen post factum aufkommenden Gewissenskonflikt und die damit einhergehenden traumatischen Bilder verängstigter Menschen und gigantischer Blutlachen? „Ich kann und will nicht rechtfertigen, was ich getan habe“, erklärt Fair. Mit seinem Buch wolle er darauf hinweisen, welche Verbrechen die USA begingen. Denn bis zum offiziellen CIA-Folterbericht von 2014 seien diese kriminellen Verhörmethoden nie zugegeben worden.

Consequence erhält man einen zwiespältigen Eindruck: Buhlt der Autor um Verständnis für seinen post factum aufkommenden Gewissenskonflikt und die damit einhergehenden traumatischen Bilder verängstigter Menschen und gigantischer Blutlachen? „Ich kann und will nicht rechtfertigen, was ich getan habe“, erklärt Fair. Mit seinem Buch wolle er darauf hinweisen, welche Verbrechen die USA begingen. Denn bis zum offiziellen CIA-Folterbericht von 2014 seien diese kriminellen Verhörmethoden nie zugegeben worden.

Seine Schuldgefühle waren nach seiner Rückkehr in die USA so stark geworden, dass er eines Tages mit seiner Pistole an den Fluß in Bethlehem fuhr, um sich das Leben zu nehmen – was dann tatsächlich passierte, daran kann Fair sich jedoch nicht mehr erinnern.

Damals ging es ja darum, den Helfern des irakischen Diktators Saddam Geständnisse über ihre brutalen Aktivitäten zu entlocken. Doch Fair musste schnell erkennen, dass nie klar erkennbar war, wer überhaupt zu diesem unmittelbaren Umfeld des Diktators gehörte – wer also wirklich verdächtig war und wer von den US-Häschern nur versehentlich inhaftiert war.

Über diese diffuse Situation, die ja viele Unschuldige und Unverdächtige direkt traf, hatte Fair schon 2007 in seinem Enthüllungsbericht für die Washington Post berichtet. Dass die Interventionen im Irak und in Afghanistan von der Bush-Administration vornherein als Planspiele gegen die „Achse des Bösen“ in einem Lügenkonstrukt fungierten, dem angeblich gefundene Massenvernichtungsmittel zugrunde lagen, hat Eric Fair nie in Betracht gezogen – als unbedarfter Befehlsempfänger, der den Wohlfühlfaktor der „Kameradschaft“ auskostete, kam ihm so eine ketzerische Idee offenbar nie in den Sinn. Dennoch kann man seine Foltertätigkeit nicht mit Hannah Arendts auf Adolf Eichmann zugeschnittenen terminus „Banalität des Bösen“ bagatellisieren. Fair ist sicher kein Eichmann, der die Vernichtung von Millionen Juden ja als bürokratischen Verwaltungsakt darstellen wollte. Doch Fair bekennt auch in seinem Bericht für die Washington Post, dass ihm nicht in den Sinn kam, gegen Befehle und Praktiken eines militärischen Apparats zu protestieren, der sich von der „Achse des Bösen“ bedroht fühlte.

Wo beginnt die Achse des Bösen?

Wo beginnt die Achse des Bösen?

Angesichts der ethisch-moralischen Wertfragen, die mit den von Fair angesprochenen Folterpraktiken gestellt werden, ist es sicher angebracht, aus der historischen Perspektive die US-Hegemonialpolitik sowie die seit Jahrzehnten praktizierte militärische Intervention in anderen Ländern kritisch unter die Lupe zu nehmen. Die Vulgarität eines Präsidenten Trump wird heftig diskutiert, seine unverschämte, plumpe Rhetorik und die Spekulationen über seine potenzielle Wandlungsfähigkeit vom Wahlkampfschreihals zum pragmatischen Realpolitiker nehmen kein Ende.

Sein Schlachtruf „Make America great again“ ist aber deswegen beängstigend, weil sich neben all den degoutanten Stilfragen hier eine Fortsetzung der fürchterlichen Neo-Con-Politik der Bush-Periode mit unbelehrbaren Kriegstreibern wie Donald Rumsfeld, Dick Cheney und dem „Prince of Darkness“ Richard Perle (vgl. dessen Buch An End to Evil-How to win the war on Terror) andeutet: Denn das Szenario von neuen Interventionen und Kriegen (im Iran, Somalia, Philippinen), das von Rumsfeld und Konsorten 2006 entworfen und als „Long War“ gegen den weltweiten Terror verkauft wurde, könnte während einer Trump-Administration doch noch realisiert werden. Denn das Geschwätz dieses Immobilien-Tycoons über eine zukünftige Reduzierung von Auslands-Engagements dürfte ihn nur solange interessieren, bis Meinungsumfragen signalisieren, dass nationalistische Ressentiments hochkochen und irgendwelche „Schurkenstaaten“ in ihre Schranken gewiesen werden müssen. Der skrupellose Bully Trump hatte ja im Lauf seiner Plutokraten-Karriere immer nur gelernt, wie es David Cay Johnston gerade in seiner Studie „Die Akte Trump“ formulierte, dass er „immer belohnt und nie bestraft wurde, wenn er Regeln ignoriert und gebrochen hat“.

Violent Politics: gigantisch, mörderisch, erfolglos

Rund 200 Kriege und militärische Interventionen haben die USA seit ihrer Gründung erlebt. „Davon kann man nur zwei als erfolgreich bezeichnen“, konstatiert der US-Historiker William R. Polk in seinem ebenso kritischen wie brillanten Band “Violent Politics“. Alle anderen mit militärischen Mitteln inszenierten „Nation-Building“- Versuche waren nämlich katastrophal gescheitert – in Vietnam, Afghanistan, Irak u.a. Polk zitiert den ehemaligen Verteidigungsminister Robert Gates, der 2008 vor West Point-Kadetten feststellte, dass es für den Irak keine Exit-Strategie gebe, „weil dies ein Krieg ist, der länger als eine Generation lang geführt wird“.

Rund 200 Kriege und militärische Interventionen haben die USA seit ihrer Gründung erlebt. „Davon kann man nur zwei als erfolgreich bezeichnen“, konstatiert der US-Historiker William R. Polk in seinem ebenso kritischen wie brillanten Band “Violent Politics“. Alle anderen mit militärischen Mitteln inszenierten „Nation-Building“- Versuche waren nämlich katastrophal gescheitert – in Vietnam, Afghanistan, Irak u.a. Polk zitiert den ehemaligen Verteidigungsminister Robert Gates, der 2008 vor West Point-Kadetten feststellte, dass es für den Irak keine Exit-Strategie gebe, „weil dies ein Krieg ist, der länger als eine Generation lang geführt wird“.

Auch Präsident Bush hatte den Einsatz im Irak damals auf rund vierzig Jahre veranschlagt. Der englische „Economist“ meinte dazu: „Die Neo-Konservativen sind keine Konservativen, es sind Radikale. Ihre Agenda besteht in einem weltweiten Kreuzzug. Sie wollen eine Bewegung für einen permanenten, nie endenden Krieg initiieren“. Ein egomanischer Großmaul-Wahlkämpfer wie Trump, der ja erklärte, Atomwaffen wären dazu da, auch mal eingesetzt zu werden, könnte jedenfalls Gefallen daran finden, diese verblendeten Neo-Con-Kriegstreiber unter einem Kreuzfahrer Rumsfeld zu reaktivieren, um als Imperator Americanus in die Geschichtsbücher einzugehen.

Barbarei, Bindung und Unbehagen in der Kultur

Barbarei, Bindung und Unbehagen in der Kultur

Das gegenwärtige Entsetzen über US-Folterpraktiken sollte uns nicht den Blick vernebeln. Schließlich gibt es ja eine lange Tradition amerikanischer Greueltaten: Im Vietnamkrieg wurde der jahrelange Einsatz von Napalmbomben und Agent Orange als eher normaler Vorgang (jedenfalls vom Militär) eingeschätzt; erst die Enthüllungen über das My-Lai-Massaker konnten die kritische Öffentlichkeit damals mobilisieren und wachrütteln.

Nicht vergessen sollte man auch so ehrenwerte Schreibtischtäter wie Henry Kissinger und dessen aktive Rolle bei all den vom CIA eingefädelten südamerikanischen Putschversuchen und Unterstützungsmaßnahmen bei Attentaten. Ohne ihn wäre ein Diktator wie Pinochet ja nie an die Macht gelangt. Keine Frage: Kissinger gehört vor ein internationales Kriegsgericht. Das sei hier wieder einmal angemerkt, weil der abstumpfende Gewöhnungsfaktor offenbar immer neue Greueltaten provoziert.

Erziehung nach Auschwitz

Das Gerede über die „Achse des Bösen“ beleuchtet auch den schon von Freud analysierten (in Das Unbehagen in der Kultur, 1930) Aspekt: Den „Rückfall in die Barbarei“, für den er den Zivilisationsprozeß selbst verantwortlich macht. O-Ton Freud: „Wie immer man den Begriff der Kultur bestimmen mag, so steht doch fest, daß alles, womit wir uns gegen die Bedrohung aus den Quellen des Leidens zu schützen versuchen, eben der nämlichen Kultur zugehört“.

Für Adorno war Freuds These der Anstoß, sich mit der „Erziehung nach Auschwitz“ (Rundfunk-Vortrag 1966) zu beschäftigen und auch den Begriff der Bindung/Kameradschaft unter die Lupe zu nehmen, der ja auch für den ehemaligen Folterknecht Fair so große Bedeutung hatte. Für Adorno, den Analytiker autoritärer Strukturen, war der Zusammenhang von moralischem Handeln und Bindungsfähigkeit interessant:

„Für den gesunden Menschenverstand ist es plausibel, Bindungen anzurufen, die dem Sadistischen, Destruktiven, Zerstörerischen Einhalt tun durch ein nachdrückliches „Du sollst nicht“. Trotzdem halte ich es für eine Illusion, daß die Berufung auf Bindungen oder gar die Forderung, man solle wieder Bindungen eingehen, damit es besser in der Welt und in den Menschen ausschaue, frommt. Die Unwahrheit von Bindungen, die man fordert, nur damit sie irgendetwas – sei es auch Gutes – bewirken, ohne daß sie sich selbst von den Menschen noch als substantiell erfahren werden, wird sehr rasch gefühlt“.

Es ist ein weites Feld, das Adorno (in „Negative Dialektik“) so fruchtbar beackert. Das soll hier nicht ausführlich beschrieben werden. Beachtlich und aktuell im Kontext der Idealisierungs-Arien von Militärs über Kameradschaft und Härte sind auch Adornos Einsichten über Erziehung zur Disziplin und Härte, die nach seiner Ansicht dazu führt, dass so geartete Menschen „sich selber gewissermaßen den Dingen gleichgemacht“ haben – sie machen sich und andere „fertig“.

Es ist ein weites Feld, das Adorno (in „Negative Dialektik“) so fruchtbar beackert. Das soll hier nicht ausführlich beschrieben werden. Beachtlich und aktuell im Kontext der Idealisierungs-Arien von Militärs über Kameradschaft und Härte sind auch Adornos Einsichten über Erziehung zur Disziplin und Härte, die nach seiner Ansicht dazu führt, dass so geartete Menschen „sich selber gewissermaßen den Dingen gleichgemacht“ haben – sie machen sich und andere „fertig“.

Die Folter sei schließlich der manipulative Prozeß einer beschleunigten Anpassung des Menschen ans Kollektiv. Walter Benjamins während der Exilzeit an Adorno gestellte Frage, ob es in Deutschland überhaupt noch genügend Folterknechte gebe, die das von den Nazis Befohlene ausführten, musste Adorno damals zwar bejahen. Er sieht diese Frage aber auch als Hinweis darauf, dass Folterer gegen ihre eigenen Interessen handeln – als „Mörder an sich selbst, indem sie die anderen ermorden“. Adorno weiter:

„Ich fürchte, durch Maßnahmen auch einer noch so weit gespannten Erziehung wird es sich kaum verhindern lassen, daß Schreibtischmörder nachwachsen. Aber daß es Menschen gibt, die unten, eben als Knechte das tun, wodurch sie ihre eigene Knechtschaft verewigen und sich selbst entwürdigen, dagegen läßt sich doch durch Erziehung und Aufklärung ein Weniges unternehmen“.

Angesichts der fragwürdigen Zustände und Entwicklungen nicht nur in den USA hoffen wir, dass unsere Skepsis sich gegenüber Adornos einigermaßen positiver Einschätzung als unberechtigt sich erweist.

Peter Münder

LIT-INFOS:

Eric Fair: Consequence. A Memoir. Henry Holt, New York, 2016 , 240 S. , 26,- US-Dollar

Ders.: An Iraq Interrogator´s Nightmare. Washington Post, 9. Febr. 2007

Matthias Fiedler: „Du sagst dir: jeder macht es“. Interv. Mit Eric Fair. SZ 3. Januar 2017

William R. Polk: Violent Politics. A History of Insurgency, Terrorism and Guerilla War War, From the American revolution to Iraq. Harper Perennial, New York 2007, 278 S., 14.99,- US-Dollar

David Cay Johnston: Die Akte Trump. Ecowin Verlag 2016

Theodor W. Adorno: Negative Dialektik. Suhrkamp Frankfurt 2003

Sigmund Freud: Abriß der Psychoanalyse/Das Unbehagen in der Kultur. Frankfurt 1971 (Fischer TB) 151 S.