Bloody Chops

– kurz, knapp und eher rare, heute von Henrike Heiland (HH), Kirsten Reimers (KR), Claus Kerkhoff (Kerk), Joachim Feldmann (JF) und Thomas Wörtche (TW)

Fast, aber nur fast …

Fast, aber nur fast …

(HH) Ein Ex-Polizist wird getötet. Hauptverdächtige: seine vierzehnjährige Tochter, die sich ritzt und alle Anzeichen von sexuellem Missbrauch aufweist. Außerdem: Ein Lehrer, der den jungen Mädchen vielleicht zu nahe kommt. Und eine Gerichtsverhandlung gegen Neonazis. Keine Frage, Robotham schreibt spannend, er kann Dialoge, er hat mit Joe O’Loughlin, dem Parkinson-geplagten Psychologie-Professor, eine gute Hauptfigur, und ihm sieht man die nervige 1. Person Singular Präsens-Erzählweise nicht nur nach, man kauft sie ihm sogar ab. „Todeswunsch“ aber hängt in weiten Teilen etwas durch. Die Handlung braucht einige hundert Seiten, um so richtig in die Gänge zu kommen, die Nabelschau des Professors, was seine familiäre Situation (Trennung von der geliebten Frau usw.) betrifft, ist deutlich redundant, und insgesamt hat der Plot doch mehr was von der Grobschlächtigkeit und mühsam hingebogenen Konstruktion einer „Criminal Intent“-Folge, aber das begreift man leider erst so richtig zum Schluss. Wäre der Mann nicht so stilsicher, bräuchte man das Ding gar nicht zu lesen. So aber ist es einfach nur das schwächere Buch in der Reihe, das man ihm gerne verzeiht.

Michael Robotham: Todeswunsch (Bleed For Me, 2010). Ü: Kristian Lutze. München: Goldmann 2010. 19,99 Euro. Verlagsinformationen zum Buch mit Leseprobe

Staatsverschwörung zwischen Geistertanz und Desillusionierung

Staatsverschwörung zwischen Geistertanz und Desillusionierung

(KR) Auf dem Seziertisch von Dr. Siri, dem einzigen Pathologen von Laos, landet die Leiche eines Mannes, der von einem Laster überfahren wurde. Das ist angesichts des geringen Autoverkehrs in Laos ein äußerst ungewöhnliches Ereignis, jedoch unbestreitbar ein Unfall. Seltsam ist allerdings, dass der Mann – ein Zahnarzt übrigens – einen Brief bei sich trug, der mit unsichtbarer Tinte geschrieben ist, dabei war der Zahnarzt blind. Zusammen mit seiner wundervollen Assistentin Dtui, dem Polizisten Phosy und seinem alten Freund Civilai geht Dr. Siri diesem Rätsel nach und kommt einer staatsgefährdenden Verschwörung auf die Spur, die den Pathologen mehr angeht, als er zunächst ahnt.

Auch dieser Krimi von Colin Cotterill – es ist der vierte mit dem betagten Pathologen – ist wieder hochcharmant, merkwürdig versponnen, ziemlich abstrus und sehr sarkastisch. Eine glückliche Mischung. Der 73-jährige Dr. Siri ist schön stur, libertär sowie politisch derart desillusioniert und scharfzüngig, dass es für Leser eine wahre Freude ist – dem Pathologen bereitet diese Klarsichtigkeit Mitte der siebziger Jahre (zu dieser Zeit spielen die Krimis Cotterills) unter dem frisch implementierten kommunistischen Regime allerdings eher Probleme. Damit steht Dr. Siri jedoch nicht allein: Auch „Briefe an einen Blinden“ nimmt wieder die politisch wechselhafte Geschichte von Laos in den Blick und verhandelt den Verlust von Idealen und Zielen – in einer Gesellschaft zwischen Animismus und Rationalität, zwischen lebendigen, gewachsenen Strukturen und übergestülptem politischem System. Und das alles in einer spielerischen Leichtigkeit und mit gewichtigen Wortmeldungen der Geisterwelt.

Colin Cotterill: Briefe an einen Blinden. Dr. Siri ermittelt (Anarchy and Old Dogs, 2008). Roman. Deutsch von Thomas Mohr. München: Manhattan 2011. 314 Seiten. 17,99 Euro. Verlagsinformationen zum Buch mit Leseprobe

Ein groSSer, schneller Spaß

Ein groSSer, schneller Spaß

(JF) Erst zwei Wochen ist es her, dass ich „Böser Mann“, einen Krimi aus der bayerischen Provinz gelesen habe, und schon fällt mir nicht mehr ein, wer den dritten Toten in diesem mörderischen Possenspiel auf dem Gewissen hat. Aber darauf kommt es auch nicht an, zumal ich hier eh nicht verraten darf, wie die Geschichte um amouröse Verstrickungen, krumme Geschäfte und ein kleines bisschen Rassismus im fiktiven Münchner Vorort Leuterding ausgeht. Zur Lektüre empfohlen sei der Roman, weil er wunderbar trockene Dialoge mit einer angenehm lakonischen Erzählweise verbindet. Das ist eine seltene Qualität im deutschen Kriminalroman, weshalb man dem unter einem Pseudonym auftretenden Autor gerne zu einer Fortsetzung raten möchte.

Franz Xaver Roth: Böser Mann. Provinzkrimi. 285 Seiten. München. Albrecht Knaus Verlag 2011. 14,99 Euro. Verlagsinformationen zum Buch

History …

History …

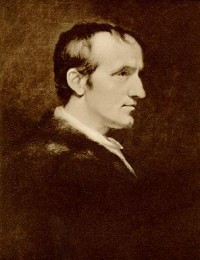

(TW) „Die Abenteuer des Caleb Williams“ gehören zu den Büchern, die gerne als Frühform der Kriminalliteratur erwähnt werden, und wer ganz besonders aufmerksam im Lexikon nachgelesen hat, murmelt noch etwas von Elementen des Schauerromans und/oder – je nach dem beabsichigten Beeindruckungsfakor von gothic novel. Aha! Für pragmatische Gemüter gab’s mal, 1980 war’s, einen ZDF-„Weihnachtsvierteiler“ – da wurde der doch sehr philosophische Roman heruntergekocht auf seine Action-Teile. Unschuldiger Mann gerät in fürchterlichen Verdacht, weil er sich mit den besseren Schichten anlegt und wird verfolgt und verfolgt und verfolgt.

Philosophiegeschichtlich kennt man Godwin – wenn man sich ein bisschen im 18. Jahrhundert auskennt, was einen auch nicht zum besseren Menschen macht – als Vordenker der englischen Romantik, allerdings noch mit stark aufklärerischen Akzenten, anarchistisch, atheistisch, sozialrevolutionär, irgendwo zwischen Pragmatismus und Utilitarismus. Hauptschrift: „An Enquiry Concerning Political Justice“ (1793).

Und da liegt das Problem – nicht das des Theoretikers Godwin, sondern das von uns Lesern. „Caleb Williams“ ist nämlich ein „Ideen-Roman“, der politische Thesen in eine Handlung verwandelt, die eher diskursiven denn narrativen Gesetzen folgt. Natürlich frühe „Kriminalliteratur“, avant la lettre und schon mit den Untugenden späterer Gesinnungskrimis – erzählerisch eher gewagte Konstruktionen, abstruse Handlungen, wüste Kabalen und Intrigen, um philosophische Thesen und Ideen zu illustrieren. Die heute eifrig als Frühformen der Kriminalliteratur reklamierten Texte waren meistens keine allzu ausgefuchsten Meisterwerke, weil sie ganz andere Dominanzen (hier: mehr prodesse als delectare) hatten. Sie spielen deswegen heute auch keine andere Rolle, als literarhistorische Dokumente zu sein. Wenn auch faszinierende Dokumente, aber aus anderen Gründen. Das kann man an William Godwin sehr schön sehen, den man getrost als „Thesenroman“ oder gar einfach als „Roman des 18. Jahrhundert“ sui generis lesen kann und soll, ohne eine Geschichte des Kriminalromans im 18. Jahrhundert erbasteln und erzwingen zu müssen, die sowieso für den Stand des Genres heute irrelevant ist.

Und da liegt das Problem – nicht das des Theoretikers Godwin, sondern das von uns Lesern. „Caleb Williams“ ist nämlich ein „Ideen-Roman“, der politische Thesen in eine Handlung verwandelt, die eher diskursiven denn narrativen Gesetzen folgt. Natürlich frühe „Kriminalliteratur“, avant la lettre und schon mit den Untugenden späterer Gesinnungskrimis – erzählerisch eher gewagte Konstruktionen, abstruse Handlungen, wüste Kabalen und Intrigen, um philosophische Thesen und Ideen zu illustrieren. Die heute eifrig als Frühformen der Kriminalliteratur reklamierten Texte waren meistens keine allzu ausgefuchsten Meisterwerke, weil sie ganz andere Dominanzen (hier: mehr prodesse als delectare) hatten. Sie spielen deswegen heute auch keine andere Rolle, als literarhistorische Dokumente zu sein. Wenn auch faszinierende Dokumente, aber aus anderen Gründen. Das kann man an William Godwin sehr schön sehen, den man getrost als „Thesenroman“ oder gar einfach als „Roman des 18. Jahrhundert“ sui generis lesen kann und soll, ohne eine Geschichte des Kriminalromans im 18. Jahrhundert erbasteln und erzwingen zu müssen, die sowieso für den Stand des Genres heute irrelevant ist.

Das ist aber bei weitem kein Kaufabrat, au contraire: interessant zu lesen, von Alexander Pechmann glänzend übersetzt, und als wunderbar gesetztes und hergestelltes bibliophiles zweibändiges Prachtteil im Schuber aufgemacht. Eine verlegerische Großtat sowieso …

William Godwin: Die Abenteuer des Caleb Williams oder: Die Dinge wie sie sind. (Things as they are, or the adventures of Caleb Williams, 1794) Butjadingen/London/Hamburg: Achilla Presse 2011. 2 Bände. 248 resp. 278 Seiten. 48,00 Euro. Verlagsinformationen zum Buch

„Schnelle Beute“

„Schnelle Beute“

(Kerk) … heißt der neue Roman von Duane Swierczynski alias Duane Louis, und der Titel ist durchaus wörtlich zu verstehen. Ein Trio hat 650.000 Dollar bei einem Banküberfall geraubt. Kaum ist das Trio auf der schnellen Flucht aus Philadelphia, wird ihr Fluchtwagen gerammt. Lennon, der Fluchtwagenfahrer, wird für tot gehalten und soll zusammen mit seinen beiden Komplizen in einem Betonfundament verschwinden. Lennon kann sich jedoch befreien, tötet die beiden Raubmörder und eine atemberaubende Jagd beginnt. Lennon macht sich auf die Suche nach der Beute und sogleich sind die örtliche italienische und russische Mafia hinter Lennon her, um ihm die Beute abzunehmen. Und dann ist da noch die Polizei und der große Unbekannte, der Lennon und seine Komplizen reingelegt hat.

„Schnelle Beute“ beginnt furios und hält über die gesamten 292 Seiten sein hohes Tempo. Louis erzählt lakonisch, kraftvoll und spannend. Er drückt auf die Tube, auch wenn er seine Protagonisten einführt, deren Hintergründe ausleuchtet oder die verzwickten Verwicklungen und verwirrenden Verwechselungen beschreibt. Louis zeichnet die Figuren eher skizzenhaft, verwendet wenig Mühe, ihre Charaktere und ihre psychologischen Motive herauszuarbeiten. Die Personen sind klar der Intention untergeordnet, einen komplexen Plot voller Überraschungen und plötzlicher Wendungen plausibel zu machen. Louis wechselt schnell die Erzählperspektiven und treibt damit die Handlung energisch voran. Nichts ist so, wie es zunächst zu sein scheint, twist folgt auf twist, bis zum furiosen Finale.

„Schnelle Beute“ ist kein Roman, der aufgrund seiner Komplexität einen bleibenden Eindruck hinterlässt. Fastfood, ein nervenzerreißender Thriller voller Spannungseffekte, ein kurzes, schnelles Lesevergnügen. Mehr nicht, aber auch nicht weniger!

Duane Louis: Schnelle Beute. (The Wheelman, 2005). Roman. Aus dem Amerikanischen von Frank Dabrock. München: Heyne 2010. 366 Seiten. 8,95 Euro. Verlagsinformationen zum Buch