Bücher, kurz serviert

Kurzbesprechungen von fiction und non fiction. Joachim Feldmann (JF), Alf Mayer (AM) und Thomas Wörtche (TW) über …

Ingo Bott: Das Recht zu strafen

Paul Condon (Hrsg.): 1001 TV-SERIEN

Christopher Fowler: Book of Forgotten Authors

Iori Fujiwara: Der Sonnenschirm des Terroristen

Reinhard Kleist: Nick Cave. Merci on Me und Nick Cave & The Bad Seeds

Joe R. Lansdale: Krasse Killer

Jan Mehlum: Kalte Wahrheit

Hannes Stein: Nach uns die Pinguine

Nick Triplow: Getting Carter. Ted Lewis and the Birth of Brit Noir

Jans B. Wager: Jazz and Cocktails: Rethinking Race and the Sound of Film Noir.

Die Geburt des britschen Noir

Die Geburt des britschen Noir

(AM) „Get Carter“, diese zwei Worte bringen jedem afficionado britischen Noirs ein Lächeln ins Gesicht, auch wenn dieser Michael Caine-Film von 1971 bis heute seine Grimmigkeit bewahrt. Das gilt erst recht für die Romanvorlage „Jack rechnet ab“ (Jack Returns Home, von 1970 ) und noch mehr, so erfahren wir jetzt, für den Mann, der Carter erfand – für den britischen Schriftsteller Ted Lewis (1940-1982). Er ist für England das, was Hammett und Chandler für die USA waren, er hat eine literarische Tradition begründet. Jetzt liegt eine Biografie von ihm vor. Deren Autor Nick Triplow, der einst Gitarre in der Indie-Band „I Can’t Scream“ spielte und nach seinem London-Noir „Frank’s Wild Years“ als literarischer Nachfolger von Lewis gilt, lebt als Londoner heute dort, wo Lewis herkam und waidwund wieder versackte und einsam starb: in Barton-upon-Humber in Lincolshire.

Ziemlich viel Nähe also für eine Biografie. Empathie ist einer ihrer Qualitäten, das Gefühl für Zeitgeist ihre andere, eine weitere viel Schuhsohlenleder und Recherche. Ted Lewis selbst hat so gut wie nichts von sich hinterlassen, nach einer sonnigen Zeit auf der Bestsellerliste und Medienruhm mit der Verfilmung (das Foto auf dem Cover von Getting Carter spricht Bände) versankt er in Obskurität und im Alkohol. Er starb, nach einem ziemlich selbstzerstörerischen Leben mit nur 42.

Derek Raymond, auf den in Getting Carter zu Recht öfter rekurriert wird, schrieb über Ted Lewis (Crime Time, Issue 12): „Ich kannte Ted Lewis – nein, ich bin nur neben ihm gesessen. Keiner den ich kannte, hat Ted Lewis je gekannt. Es war unmöglich, ihn kennenzulernen und ihm näherzukommen, nicht einmal oberflächlich.“ Umso wertvoller und wichtiger, was Nick Triplow hier als Schriftsteller- wie auch als kulturelles Zeitporträt gelingt: die Wurzelns des Noir im Nachkriegs-England. Fein!

Nick Triplow: Getting Carter. Ted Lewis and the Birth of Brit Noir. No Exit Press, London 2017. Hardcover. 320 pages, GBP 16.99. Verlagsinformationen hier.

Tokio von unten

Tokio von unten

(TW) Ein spannender Roman ist Der Sonnenschirm des Terroristen von Iori Fujiwara (1948 – 2007). Das hübsche Marketing-Narrativ, demzufolge Fujiwara das Buch nur geschrieben habe, um die Kohle für den prestigeträchtigen Edogawa-Rampo-Preis abzugreifen, um seine Wettschulden zu bezahlen, mag sogar stimmen. Naja, er hat ihn gewonnen, und zwar völlig zu Recht. Der Sonnenschirm des Terroristen ist ein Roman über Tokio „von unten“, aus der Perspektive von Obdachlosen und anderen Außenseitern der Glitzermetropole und ein Roman über die militante Linke der 70er Jahre und schließlich ein Buch über Wirtschaftsmacht und deswegen unausweichlich auch über die Integration der Yakuza in die ansonsten konformistische japanische Gesellschaft. Tonfall und Gestus orientieren sich am Hardboiler, die Hauptfigur ist ein untergetauchter Ex-Radikaler, dem man ein Bombenattentat vorwirft, das er damals, vor Jahrzehnten nicht begangen hatte, und der ironischerweise in ein sorgfältig inszeniertes Bombenattentat in der Jetztzeit gerät – Jetztzeit ist ca. 1993 – der Roman erschien im Original 1995 (dies ist die erste deutsche Übersetzung), ist aber sehr gut erhalten. Es bleibt ihm nichts anderes übrig, er muss seine Unschuld beweisen, die von heute und die von damals, weil beide Anschläge einen inneren Zusammenhang haben. Das ist sehr clever gemacht, transportiert eine Menge Innenansichten eines etwas anderen Japans und funktionalisiert das Re-Writing eines westlichen Musters sehr kreativ. Das ist nicht nur historisch interessant.

Gewissenhaft gegliedert ist auch eine Qualität

Gewissenhaft gegliedert ist auch eine Qualität

(JF) 444 Seiten in fünf Teilen und einem Epilog, diese wiederum gegliedert in bis zu neun mit römischen Zahlen nummerierte Kapitel, deren umfangreichstes neun separate, mit arabischen Ziffern versehene Abschnitte aufweist: „Das Recht zu strafen“ ,der Debütroman des Strafverteidigers Ingo Bott, beeindruckt durch ein gewissenhaftes Gliederungssystem. Komplex erscheint auch die Figurenkonstellation: ein erfolgreicher, von Skrupeln unbelasteter Anwalt, eine notgeile Sensationsreporterin, „die heißeste Staatsanwältin Berlins“, ein Philosophieprofessor, mehrere Polizisten, ein Serienmörder mit Botschaft und ein Geschäftsmann namens Papadopulos, dessen Unternehmen auch riskante Investitionen inclusive Gewaltanwendung nicht scheut. In der Romanhandlung spielt er zwar keine Rolle, doch seine gelegentliche Präsenz sorgt für eine bedrohliche Atmosphäre. Eigentlich wäre dafür ja der Serienkiller zuständig, doch dieser kann leider nicht immer zur Stelle sein, wenn es spannend werden muss. Der von der Presse (siehe Sensationsreporterin) als „Philosophenmörder“ betitelte Unhold bringt seine Opfer mal mittels Schierling (Sokrates), mal mittels einer Arsenvergiftung (Descartes), aber auch durch einen fingierten Autounfall (Camus) ums Leben. Früh finden die Ermittler eine Spur. Diese führt zu einem Philosophieprojekt, das zehn Jahre zuvor an einem Charlottenburger Gymnasium stattgefunden hat. Der Professor (siehe oben) war damals als wissenschaftlicher Berater dabei und gerät deshalb prompt in Verdacht. Natürlich war er’s nicht, das ist rasch klar. Doch bevor wir erfahren, wer hier mordend unterwegs ist und wem sein Rachefeldzug – denn um einen solchen handelt es sich der Genrelogik nach selbstverständlich – gilt, müssen wir so manches Kapitel und Unterkapitel tapfer überwinden. Das ist manchmal sogar ganz amüsant, denn Ingo Bott besitzt durchaus erzählerisches Talent. In der Summe allerdings erweist sich dieser Thriller leider als der branchenübliche „Fidelwipp“ (Thomas Wörtche).

Ingo Bott: Das Recht zu strafen. Thriller. 444 Seiten. Dortmund. Grafit 2017. € 13,00.

Too much Macho

Too much Macho

(TW) Verglichen mit Ross Thomas´ schlanker und präziser Erzählökonomie (siehe den Textauszug vom „Mordida-Mann“ in dieser Ausgabe), werden die Macken von Joe R. Lansdales Krasse Killer noch deutlicher: Dieser ich-weiß-nicht-wievielte Hap & Leonard Roman leidet unter Geschwätzigkeit und überhaupt unter too much: Too much Gemetzel, das dann nur noch langweilt, too much Skatalogischem und too much dauererektilem Machismo. Die Botschaft haben wir ja längst verstanden und sympathisieren sogar damit. Es kann sinnvoll sein, dem lustfeindlichen, prüden und hygienewahnsinnigen Amerika krasse Körperlichkeit entgegenzusetzen, dem „guten Geschmack“ mit einem Eimer voll „schlechtem Geschmack“ zu Leibe zu rücken – alles klar, alles okay. Aber Lansdale suhlt sich allzu redundant in Blut, Scheiße und anderen Ekligkeiten, die dadurch jeden Effekt verlieren und die an sich schon dünne Story – Hap und Leonard suchen eine verschwundene junge Frau und müssen ein ganzes Nest megaböser Hinterwäldler (natürlich inzestuös und ungewaschen) ausrotten – auch nicht origineller machen. Ermüdend auch, wie sich die Männchen permanent auf die Brust trommeln und „Wer-hat-den-Längsten“ spielen, was, auch das haben wir verstanden, ein Statement gegen blöde Spielarten von politischer Korrektheit sein soll. Aber weil Lansdale dann mit seinem männerbündlerischen Buddy-Pathos jede Ironie niedertrampelt, bleiben davon nur heiße Luft und öde Dumpfheit. Naja, vielleicht ist auch die Hap & Leonard-Formel endgültig ausgeleiert und schal geworden und hält sich nur noch als Beiwerk zur TV-Serie. Auf jeden Fall kann Lansdale mehr, viel mehr.

Joe R. Lansdale: Krasse Killer. Golkonda Verlag 2017, Übers.: Robert Schekulin, 260 Seiten, 16,90 Euo

Herzerwärmend

Herzerwärmend

(AM) Als Bücherwurm, der gerade über den seit 1991 nicht mehr in Deutschland aufgelegten Adam Hall geschrieben hat (siehe in dieser CrimeMag-Ausgabe nebenan), weiß man, dass es nicht unbedingt die guten Bücher sind, die überleben, und die schlechten, die vergessen werden. Immerhin aber hat mich beruhigt, dass Adam Hall nicht zu jenen 99 ehemals populären, aber dennoch ins Nirwana entschwundenen Autoren zählt, die Christopher Fowler jetzt in seinem wunderbaren Book of Forgotten Authors wieder ans Tageslicht holt.

Es ist eines dieser Bücher, die man ans Herz drücken möchte, so warm wird es einem darin. Was Wunder auch, stecken doch Herzblut und Zuneigung reichlich in ihm. Ursprünglich eine Zeitungskolumne mit dem Titel „Invisible Ink“ (Unsichtbare Tinte) im „Independent“, ist daraus nun ein kleines Schatzkästchen geworden. 99 Autorenporträts, ergänzt von einem Dutzend Essays. In einer hübschen Volte imaginiert sich Christopher Fowler im Klappentext selbst als „Vergessener Autor Nr. 100“, für Deutschland liegt er damit gar nicht so falsch. Der überzeugte Londoner, Jahrgang 1953, dessen Blog immer wieder Überraschungen bereit hält, ist überaus produktiv, seine Serie mit den exzentrischen Detektiven Bryant & May ist bei Band 14 angelangt, und das ist längst nicht alles, was er tut. Seine Memoiren Paperboy und die Fortsetzung Film Freak sind wunderbare Zeitzeugnisse. In Deutschland aber wird der Autor von Über den Dächern von London und Runen seit mehr als 20 Jahren nicht mehr verlegt.

Margery Allingham, Charlotte Armstrong, Kyril Bonfiglioli, Pierre Boulle, Dino Buzzati, John Dickson Carr, Leslie Charteris, Edmund Crispin, Jack Finney, Georgette Heyer, Gavin Lambert, Richard Marsh, Margaret Millar, Brian Moore, Simon Raven, Dennis Wheatley sind einige der Autoren, deren Biografien und Vergessenwerden er rekonstruiert. Arthur W. Upfield, den Erfinder des Aborigine-Polizisten Napoleon „Bony“ Bonaparte, treffen wir ebenso wie meinen Liebling Richard Condon. Von Ronald Knox hatte mir Karl Anders erzählt, der Theologe hatte zu jenen Engländern gehört, die dem deutschen Emigranten die Liebe zum Kriminalroman beigebracht hatten. Zu schön, um ihn nicht zu erzählen, ist der Witz, den Fowler über Edgar Wallace wiedergibt, der als unglaublicher Schnellschreiber bekannt war. Wenn man ihn anrief, und die Hausangestellten sagten, dass er an einem Buch sitze, hätten Leute zur Antwort gegeben: „Dann warte ich solange in der Leitung.“

Christopher Fowler: The Book of Forgotten Authors. Quercus, London 2017. Hardcover, 374 Seiten, GBP 14.99. Verlagsinformationen hier. Fowlers Blog.

More Pinguine!

More Pinguine!

(TW) Ironische Spielereien können so schön sein. Zum Beispiel Nach uns die Pinguine. Ein Weltuntergangskrimi von Hannes Stein. „Seit jenen betrüblichen Ereignissen, über die wir ungern reden“ hat sich die Menschheit beinahe ausgerottet, nur ein paar winzige Gebiete sind wundersamerweise verschont geblieben, darunter auch die Falkland-Inseln (jaja, Las Malvinas), wo man einen strikt britischen Lebensstil zwischen Gouverneurspalast, Victory Bar und Margaret-Thatcher-Drive führt, als sei nichts passiert. Weil aber zu den Auswirkungen „jener betrüblichen Ereignisse“ auch gehört, dass keine Kinder mehr geboren werden, wird die Lage allmählich prekär. Und in diesen kritischen Zeiten wird der nette Gouverneur in seinem Palast ermordet und weil die Gesellschaft, in der wir uns befinden, eine Art Retro-England ist, ist dieser Mord ein klassisches Locked-Room-Mystery. Aber das ist nur der Ausgangspunkt für eine nette Dystopie-Satire, die sich über die zeitgeistigen Weltläufte lustig macht und als Clou dann einen benevolent gewendeten israelischen Kapitän Nemo mit seinem U-Boot auftauchen lässt – und alles wird gut. Intelligent, leichtfüßig, unterhaltsam. Mit einem Manko: Zu wenig Pinguine!

Hannes Stein: Nach uns die Pinguine. Galiani Berlin 2017, 208 Seiten, 19 Euro

Utah, of all places

Utah, of all places

(AM) Sie hat sich schon ausgiebig mit der Rolle der Frauen im Film Noir beschäftigt („Dangerous Dames. Women and Representation in the Weimar Street Film and Film Noir“ und „Dames in the Driver Seat. Rereading Film Noir“), nun wendet sie sich dem Jazz zu und dem, was es da an Verbindungen gibt. Jede Menge natürlich, das wissen wir. Der archimedische Punkt freilich, von dem aus die Literaturprofessorin Jans B. Wager auf das Thema blickt, ist ungewöhnlich und erhellend. Nicht Westküste oder East Coast, nicht L.A. oder New York, sondern Utah, of all places. Und von dort aus: Rassenprobleme, „Jazz und Afromodernismus“, „Jazz und Entfremdung“ u.a.

Utah war tatsächlich ein Haltepunkt für all die Jazzmusiker, die den Kontinent überquerten, auch für African Americans, Jazzman Joe McQueen inklusive, der mit Charlie Parker spielte und ein Cousin des Saxophonisten Herschel Evans war, oder für Betty Moore, Cousine des Trompeters Art Farmer. Joe und Betty ließen sich in Utah nieder, und zwar in Odgen, Utah, wo Wager lebt und lehrt. Dort kreuzen sich die Eisenbahnen und viele Linien, und eben auch die von Jazz & Noir.

Das ergibt einen tatsächlich anderen, neuen Blick auf ein Thema, dem viele mit ein paar Verweisen auf Miles Davis und den „Fahrstuhl zum Schaffott“ Genüge zu tun glauben. Miles kommt auch vor, natürlich, samt der Clubszene in Paris. Jans B. Wager interessiert sich für die Räume und Orte, aus denen die Musik in die Filme drang. Das Buch ist auch eine soziokulturelle Reise durch die Jazz Clubs von Nord-Michigan bis Harlem. So erklärt sich auch der Titel. Spannend.

Jans B. Wager: Jazz and Cocktails: Rethinking Race and the Sound of Film Noir. University of Texas Press, Austin 2017. 176 Seiten, 24,95 USD. Verlagsinformationen hier.

Nicht so richtig skandinavisch …

Nicht so richtig skandinavisch …

(JF) „Schließlich wurde ich fündig, sie lag gut versteckt unter dem Tisch in der Küche.“ Es sind noch gute fünfzig Seiten bis zum Endes des Romans, als der Autor seinen Ermittler diese Entdeckung machen lässt. Schon deshalb kommt es nicht überraschend, dass es sich um eine Kellerluke handelt. Was sich dahinter verbirgt, kann sich jeder, der halbwegs vertraut mit den gängigen Handlungselementen populärer Thriller ist, denken.

Warum aber der norwegische Autor Jan Mehlum meinte, seinem Helden Svend Foyn diese Szene aus der „Frau-im-Verließ“-Prosa zumuten zu müssen, bleibt rätselhaft. Schließlich handelt es sich bei „Kalte Wahrheit“, immerhin bereits der 14. Fall für den Rechtsanwalt mit detektivischen Ambitionen, um einen solide konstruierten Kriminalroman, der mehr der amerikanischen Genretradition verpflichtet ist als jenen Erzählmustern, die seit zwei Jahrzehnten die Publikumserwartungen an skandinavische Spannungsliteratur prägen. Vielleicht ist das auch ein Grund dafür, dass es bislang nicht richtig gelungen ist, Mehlum auf dem deutschen Markt zu platzieren. Von den insgesamt siebzehn Romanen der Foyn-Reihe lagen bis jetzt nur vier auf in deutscher Übersetzung bei Ullstein vor, der letzte erschien bereits 2007. Und nun, zehn Jahre später, macht Grafit einen neuen Versuch, Freunde für diesen ausgesprochen sympathischen Ermittler zu finden. Denn Svend Foyn ist weder miesepetrig noch plagen ihn irgendwelche Traumata. Dass eine gemeinsame Zukunft mit seiner Geliebten ausgeschlossen scheint, sorgt für gelegentliche melancholische Anwandlungen, die der stilbewusste Jaguarfahrer mit Jazz und Cognac zu bekämpfen versteht. Bei seinen Nachforschungen kann er sich auf einen zuverlässigen Privatschnüffler und eins dieser Computergenies, ohne die im zeitgenössischen Krimi nichts mehr geht, verlassen. Und obwohl ihn der örtliche Polizeichef eher misstrauisch beäugt, kommt ihm die Staatsgewalt nicht ernsthaft in die Quere.

In „Kalte Wahrheit“ geht Foyn dem angeblichen Selbstmord eines jungen Mädchens auf den Grund. Er fühlt sich dazu verpflichtet, denn die Vierzehnjährige hatte ihn nur zwei Tage zuvor in seinem Büro aufgesucht, aber er konnte ihr nicht helfen. Auch die ältere Schwester scheint große Probleme zu haben, und Foyn vermutet einen Zusammenhang. Dass er sich irrt, aber auf andere Weise, als man vermuten würde, ist eine der Überraschungen dieses kurzweilig erzählten Genrestücks.

Jan Mehlum: Kalte Wahrheit. (Originaltitel: Ren samvittighet. 2014) Kriminalroman. Aus dem Norwegischen von Gabriele Haefs und Andreas Brunstermann. Grafit, Dortmund 2017. 382 Seiten, 12 Euro.

Gewichtiges Werk

Gewichtiges Werk

(AM) 1920 Gramm bringt dieser formidable Pflasterstein auf die Waage, 960 Seiten und über 800 meist farbige Fotos. Ein Buch, vor dem man eigentlich warnen muss, weil es ganz sicher den einen oder anderen Wunsch wecken wird, mal dieser oder jener Fernsehserie wieder zu begegnen. Natürlich war da die Qual der Wahl, die von einem Redaktionskomitee zu entscheiden war. Ein Stichprobenvergleich der englischen und der deutschsprachigen Ausgabe zeigt, dass der nationale Zuschnitt kein besonderer ist, sondern bereits zu weit mehr als 95 Prozent in der UK-Originalausgabe berücksichtig war. „Der Bulle von Tölz“, „Derrick“, „Kommissar Rex“, „Wetten, dass …?“ oder „Tatort“ finden sich auch in der englischen Ausgabe. „Der Alte“ oder „Kriminaldauerdienst“ hingegen nirgends. Von einer Spalte bis zu einer Doppelseite, die dann meist visuell betont, reicht der Platz je vorgestellter Fernsehserie. Die Grundinformationen sind auf einen Blick verfügbar: Titel, Genre, Land, Laufzeit, eine Kurzbeschreibung in einem Satz sowie die wichtigsten Credits. Dazu oft auch eine Empfehlung für eine besobders gut gelungene Folge.

Die Anzahl der Episoden und Staffeln wie auch die Filmlängen jedoch muss man bei Interesse anderswo recherchieren. Hier geht es um die Basics, die sind auf wirklich solidem Niveau von den insgesamt 64 Autoren gut erfüllt. Ganz dicke Bretter darf man sich von einem Buch solchen Umfangs und Rahmens nicht erwarten. Als Einführung aber und erst Recht als Überblick funktioniert das Buch. Vorne gibt es einen alphabetischen Titelindex, der freilich verzeichnet nur die deutschen Titel. Man muss also wissen, dass „Rawhide“ (CrimeMag-Kritik hier) bei uns „Tausend Meilen Staub“ hieß oder „Laramie“ bei uns „Am Fuß der blauen Berge“. Überhaupt die Western, ganze 13 Serien sind verzeichnet, proportionales Übergewicht hat Comedy, wie der „Index nach Genre“ hinten im Buch zeigt. Wobei „Drama“ und „Krimi“, zusammengenommen gut Boden wettmachen können. Auch „Top of the Lake“ (CM-Kritik hier) und „Hatufim“ (im CrimeMag hier) sind dabei. Beachtlich sind die Einträge für Dokumentationen, unter ihnen findet sich zum Beispiel „Flucht aus Laos“ (1997) von Dieter Dengler und Werner Herzog.

Paul Condon (Hrsg.): 1001 TV-SERIEN. Und Shows, die Sie sehen sollten, bevor das Leben vorbei ist. Ausgewählt und vorgestellt von 64 internationalen Autoren. Übersetzt von Stefanie Kuballa-Cottone. Edition Olms, Zürich 2017. Broschur im Format 16 × 21 cm, über 800 Fotos. 960 Seiten, 29,95 Euro.

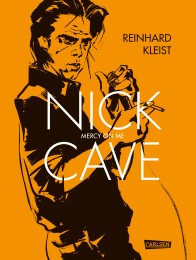

Die düstere Welt des Nick Cave

Die düstere Welt des Nick Cave

(TW) Nick Cave ist bekanntlich ein wandelndes Noir-Narrativ, was nicht nur mit seinen expliziten „Murder Ballads“ zu tun hat. Diesen Noir, weniger als Genre, sondern als Stil, Gestus und Inszenierung begriffen, hat Reinhard Kleist in zwei gewichtigen Bänden perfekt umgesetzt. In die Graphic Novel Nick Cave. Merci on Me und das Artbook Nick Cave & The Bad Seeds. Der biographische Comic ist, noir-typisch, fraktalisiert, nicht linear erzählt, zwischen Realitätsebenen pendelnd, verschiedene erzählerische Grammatiken benutzend, und völlig auf die Kraft der Bilder zentriert. Er erzählt nicht, wer oder was Nick Cave ist, sondern bietet unterschiedliche Perspektiven auf die düstere Welt, wie sie Nick Cave in allen seinen künstlerischen Manifestation entworfen hat, an. Noch zersplitterter ist naturgemäß das Artbook, das aus Skizzen, Entwürfen oder funktionalen Blättern besteht – oder eben eine „fremde“ Geschichte aus dem Geist von Nick Cave erzählt, wie die Umsetzung des klassischen Murder-Songs „Stagger Lee“. Kleist kreist um sein Thema, mit dem er sich jahrzehntelang beschäftigt hat und dem er immer wieder neue Aspekte abgewinnt. Man könnte sagen: Er hat Cave ikonographiert. Hier passt sogar das abgelutschte „kongenial“.

Reinhard Kleist: Nick Cave. Merci on Me. Carlson 2017, 328 Seiten, 24,99 Euro; Nick Cave & The Bad Seeds. Carlsen 2017, 96 Seiten, 24,99 Euro